虫系ルアーについて

虫系ルアーとは、名前の通り虫をイメージしたルアーのこと。水面に落ちた虫は簡単に逃げることができず、バスにとって願ってもいない餌となります。

虫パターンは虫が多く飛び交う夏季を中心に起こり、トップ系ルアーも多いので、視覚的にも楽しめます。

今回はそんな虫系ルアーを各メーカーからこれでもかとまとめました。

虫系ルアーの基本的な選び方

レンジで選ぶ

虫系ルアーは大きく分けて、フローティングとシンキングの2タイプがあります。日によって水面に浮いているものに反応する場合や、ゆっくり沈んでいくものに反応する場合があり、状況に応じた使い分けがポイントです。

浮くものに反応が良い場合はフローティングタイプのプラグやワーム、沈むものに反応が良い場合は沈む虫系ルアーのノーシンカーやダウンショットが効果的です。

シルエット・サイズ・アピール力で選ぶ

バスは虫を捕食する際、よく見て餌かどうか判断しているようです。そのためシルエットやサイズ感は重要。

基本的には小さなものが多いですが、どんなシルエットやサイズ感をしている虫を食べていそうか、周辺をよく観察してルアーを決めるのがおすすめ。

また、水が濁っていたり風で水面が波立っていたりする場合はアピール力強めのもの、クリアウォーターやハイプレッシャーで見切られそうな場合はアピール力弱めのものをセレクトしたりしてみましょう。

虫系ルアー・ワーム30選

ティムコ シケイダーオリジン

まんまセミをモチーフにしたトップ系の虫。柔らかなウィングを装着していて、ナチュラルな波動と波紋でバスにアピール。

巻くと速いピッチのクロールアクション、シェイクでは水面に落ちたセミを忠実に再現します。セミパターンではまず投げてみたいアイテムです。

ジャッカル バグドッグ

バグドッグはリアル感と機能性を両立した虫系ルアーです。ウィングは極薄PE素材でできており、表面張力で浮く感じはまさに虫。重さは3.1gありロングキャストが可能です。

キャストして水面に浮かせたら、シェイクとポーズを織り交ぜて誘ってみましょう。

デュオ レアリス 真虫

プラグの硬さとパーツの柔らかさで、アピール力とナチュラルさのバランスの良さがポイント。ボディに装着された透明なウィング、脚をイメージさせられるラバー、わずかな水流にも反応するテールのフェザーフックでバスに見切らせません。

各パーツが抵抗となってくれるので、アクションの移動距離を抑えられます。

スミス 美蝉

ハルゼミのサイズ感をイメージした設計の小型セミ。メインはトラウト用ですが、バスにも使えます。

ウィングはキャスト時に閉じるようになっていてロングキャストが可能。動かすと開いてアクションを起こします。

ハルゼミが発生する地域でぜひ使ってみてください。

ジャッカル カナカナ

カナカナはアルミ製ウィングを搭載しています。アクションのレスポンスがよく、ハイピッチなクロールアクションが特徴です。

状況によって少しウィングの角度を調整して使うのもおすすめ。ゆっくり引きたい時は角度を広めに、早めに引きたい時は角度を狭めにしてみてください。

メガバス シグレ

コンパクトサイズながら、しっかりとしたクロールアクションを見せるのが特徴のシグレ。誰もが簡単に水面の虫パターン攻略が可能です。

クロールアクションに伴い内部ラトルが水面に落ちたセミの鳴き声を演出します。

メガバス ビートルX HOVER CRAWL

水面を滑走するようなホバリングアクションが特徴のルアーです。ただ巻きでバタバタとアクション、シェイクでは抵抗が大きめのウィングが大きな波紋を水面に立てます。

自重は1/4ozあるので、スピニング・ベイトどちらのタックルでも使いやすいです。

ジャクソン 生蝉

名前の通り生の蝉に見える超リアルなセミルアー。人でも見間違えそうな脚やウィング、顔付きのリアルさには、思わずバスも食ってきてしまうことでしょう。

ウィングはボディに対して直角程度まで開くので抵抗は大きめ。シェイク中心に使ってみると良いでしょう。

ダイワ ドラウンシケーダ REV

ウィングにバネ機構をもたせた、一風変わった虫系ルアーです。

巻いたりシェイクしたりするとウィングが開き、止めるとウィングが閉じ、さらに喫水にもこだわった浮力調整で、水面に落ちたセミをリアルに再現します。

バークレイ アオキムシ

青木大介プロがデザインした大人気虫系ルアーのアオキムシ。カバーの吊るし釣りの他、ダウンショットで沈めて使っている人も居ます。

上は視認性重視、下はナチュラルさ重視でカラーを替えてあるツートンカラーもラインナップされています。

ジャッカル RV-BUG

対になったレッグとシャッドテールが特徴の沈む虫系ルアー。ノーシンカーでは水平フォールしながら各パーツが微振動、ダウンショットでシェイクすれば複雑なパーツの動きと水流でバスにアピールします。

状況によってはパーツをカットするチューンもおすすめです。

レイドジャパン AVI

AVIは、バックスライドセッティングにすればカバーの奥まで送り込め、通常の虫系ルアーよりもさらにバスに迫ったアプローチが可能です。

虫だけでなくエビをイメージしても使えるので、エビが多いフィールドでも使ってみてください。

レイドジャパン 2WAY

アングラー次第で、何通りもの使い方ができる2WAY。ボディを半分に切ったり、扁平ボディを縦横どちらかでセットしたりすることで、使い方に幅が出せます。

最も活躍するのは気難しい見えバス攻略で、ダウンショットやワッキーリグで使った際には何とも言えない生き物感アクションが出ます。

O.S.P オリカネムシ

折金一樹氏が自作していた虫系ルアーを元に設計された虫系ルアー。ヘッドは水を受けるポッパーカップ形状で、ロッドアクションでポップ音やスプラッシュが出せます。

ガードが付いているのでカバー攻略もお手の物です。

O.S.P HP Bug

ノーシンカーでフリーフォールさせるだけでよく釣れると評判の沈む虫系ルアーです。

プレッシャーが高くても口を使わせやすい1.5インチのコンパクトサイズ。ボディ上部はノンソルト・下部はソルトインでしっかり姿勢を保てる工夫が施してあります。

ダイワ キッケルキッカー

虫、そして小型のカエルをイミテートできるルアー。ワーム素材でなくエラストマー素材が採用されており、ワームのように数匹釣ったらダメになるなんてことが少ないです。

素材独特の質感も、プラグやワームとは一味違うアピールでバスを誘えます。

ジークラック ラジャボーン

マス針をセットして使う珍しいタイプの虫系プラグ。フックは頭部の溝に沿って、シリコンチューブに通してセット。このフックセット方法により、通常のプラグでは攻めにくいカバーも攻められます。

シェイクすると、ラトルとラバー、フェザーの複合アピールを出します。

イマカツ ミハラムシ

ミハラムシは虫というよりもエビをイメージして設計されたワーム。マスバリセットのノーシンカーリグで、水中をホバリングするエビのイメージで使うことで真価を発揮します。

フォールが超デッドスローなので、ここぞというピンスポットや見えバス狙いに使ってみてください。

エバーグリーン ギズモ

「浮くスモラバ」をコンセプトに開発されたギズモは、リアルさにスモラバの食わせ能力も付加しています。モノガードでフックがカバーから守られ、チョウチン釣りテクニックに最適。

セットされた極細ラバーは中空で、水面に浮いた虫のリアルな脚をイメージさせることが可能です。

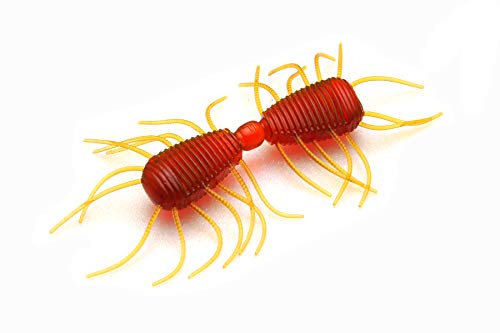

ガンクラフト ビッグスパイダー

ビッグスパイダーは、蜘蛛をそのままイメージしたワームです。長短様々な10本の脚が水中で蠢きバスにアピール。自重約9.0グラムで単体でロングキャストできるのも特徴。

水面で浮かせて使う他、ジグヘッドやラバージグのトレーラーとして使っても面白いです。

レインズ インセクター

様々な虫に似せられるインセクター。水面に浮かせればセミ等を、ダウンショットにセットすればヤゴやエビをイメージさせられます。

ロックされている脚は様々なカットでアピールを微妙に変化させることも。

鼻先まで見に来たバスには、配合されたエビフレーバーによって匂いでもアピールします。

スミス モッサ

バスに見切らせない性能を目指した虫系ルアー。実際の虫が表面張力で浮くことに着目し、素材の浮力+14本の脚の表面張力を意識した設計としてあります。

ヘッドの左右にあるアームは移動距離を抑えながら、水面にしっかりと波紋を出せる形状です。

デプス ケロムシ

ケロムシはオフセットフックを装着できるのが大きな強み。オフセットフックを装着しても高浮力ボディで浮力を保ちます。

オフセットフックの回避能力の高さを活かし、カバーに臆せず撃ち込めるので、その分バイトチャンスが増えます。

イッセイ ビビビ蟲

ヤゴをイメージして作られたイッセイの虫系ルアーです。ヤゴが多いフィールドではジグヘッドやダウンショットで使ってみましょう。

水面ではシェイクだけでなくドッグウォークでもバスを誘える特徴があり、さらにヘッドをカットすればスプラッシュまで出せてしまいます。

イッセイ 沈み蟲

高比重マテリアル採用の沈み蟲は、抜群の飛距離が叩き出せます。

ノーマルセッティングでは水平フォール、太い方を後ろにネイルシンカーをセットすればバックスライドフォールでバスにアピール。いずれの場合でもフォールに伴って脚がピリピリ動いてアピール力を高めます。

イッセイ ポッパーワーム

ポッパーワームは、スプラッシュとシャッドテールのアクションで誘えるのが特徴。シャッドテールの動きがボディや脚に伝わって複雑なアクションを発生させます。

自重9gあるのでベイトタックルで楽々使用可能です。

デュオ レアリス ニンムシ

マテリアルに天然ファイバーを混ぜ込んだ、これまた類を見ない虫系ルアーです。天然ファイバーのシルエット、フラッシング、微細なエアーホールが、バスに見切らせず深いバイトを誘発。

ソルト入りで38mmボディでも十分な飛距離が出せます。

ジャクソン ヤゴォォォォン

大型のヤゴをイメージして作られた沈む虫系ルアー。シェイク等で細かく誘うよりもジェット噴射で逃げるヤゴをイメージして使うほうが釣果が良くなるかも。

オニヤンマやギンヤンマがよく飛んでいるフィールドで投げてみたいルアーです。

ディスタイル スーパーバイブシンキングバグ

青木大介プロが優勝を勝ち取った虫チューンを製品化したのが、スーパーバイブシンキングバグです。

フォールしながら脚が微細なアクションを起こすので、フォール中心の使い方がおすすめ。軽い連続トゥイッチでは、水中ドッグウォークアクションを起こします。

ティムコ パニックシケイダー

3対のウィングで複雑な波紋が出せる虫系ルアー。そのままでも実釣性能は高いですが、ウィングのスリットをカットしたり、ボディにラバーチューンを施したりして使うのもアリ。

フックはオープンウォーターではマスバリ、対カバーではオフセットと使い分けてみましょう。

無視できない虫ルアー

虫系ルアーはバスプロがトーナメントで使うこともあるほど、高い実釣性能があります。一般のバスアングラーであっても、虫系ルアーでないと反応が得られないシーンに遭遇することは珍しいことではありません。

今回ご紹介したたくさんの虫系ルアーの中から、ぜひお気に入りを見つけてみてください。