本記事で使用されている画像の一部は、画像生成AIを使用して生成されたものでありフィクションです。登場する人物、団体、名称、場所などはすべて架空のものであり、実在するものとは一切関係ありません。

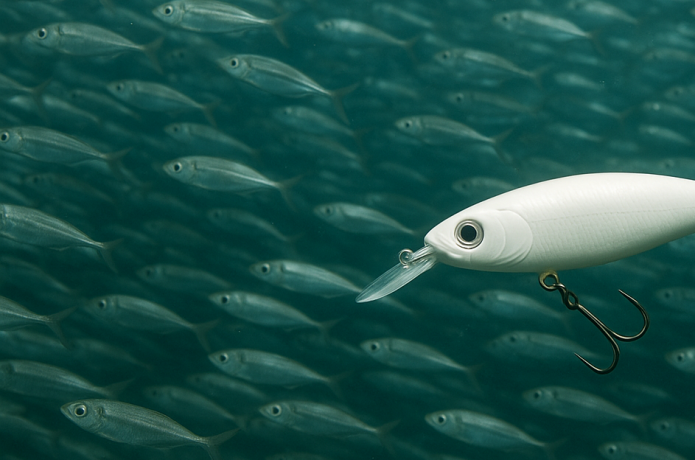

ルアーがリアルじゃなくても釣れるって?

「ルアーがリアルじゃなくても釣れる」——よく聞く言葉ですよね。

いっときは私も「たしかに」と頷いていました。

でも今は、少し違う視点で見ています。

「それ、ちょっと逆張りっぽいし、言葉が足りてないな」と。

たしかに見た目が“リアルでなくても釣れる”ことはある。

それは否定しません。

でも、冷静に考えれば——リアルでない点よりも、リアルな点が多い方が釣れるのは、至極まっとうな話です。

なにせ、私たちが狙っているのは、「そのチープさが逆にエモい」と笑うサブカル女子ではなく、生存本能に忠実な、超リアリストたる魚なのですから。

にもかかわらず、人はときどき“逆のこと”を強く言いたくなる生き物なんですよね。

「ルアーがリアルじゃなくても釣れる」

初心者がそのまま鵜呑みにすると、釣れないまま“言葉の罠”に引っかかってしまう。

語られている「釣れる」の裏には、数えきれない「釣れない」が沈んでいるのに。

uoppay

今日は、その“見えない側の真実”について、ルアーを売って生活している釣りのプロではない(ポジショントークは一切言わない)ニュートラルな、いち釣り人の回答をご用意しました。

“リアル”とは“見た目”だけの話ではない

「ルアーがリアルじゃなくても釣れる」という話は、しばしば“見た目のリアルさ”を主題として語られがちです。

しかし、ルアーの“リアルな点”や“本物に近い要素”は、何も見た目に限った話ではありません。

ルアーの動きをじっくり観察してみると、見た目以外にも、自然界のそれと共通点が数多く潜んでいることに気づきます。

“机上の見た目”では気づかないこと

たとえば、ベイトフィッシュとは似ても似つかないのに釣れるルアー——スピナーベイトやビッグバド(ノイジー系)などが代表的です。

スピナーベイトのブレードの反射は小魚の反射を思わせ、スカートの揺らめきは群れになって泳ぐ小魚の集合体の動きにも通じます。

つまり、「リアルでなくても釣れる」ように見えるルアーも、じつは“どこかリアルな部分”をしっかりと備えているのです。

ノイジー系ルアーも同じです。

テーブルの上にゴロンと転がせば、「こんなのに食いつくなんて、ブラックバスって馬鹿なの?」

と妻にも猫にも笑われます。

けれど、水面という“光の乱反射の舞台”に置かれた瞬間、魚から見える世界はまるで変わります。

形の細部など、もはや識別できるものではありません。つまり、ルアーの見た目が似ていなくても無関係な状況が生まれているのです。

そして、ルアーが生み出す“波紋”や揺らめく“雰囲気”は、生き物が発するそれに似ている。

uoppay

似ている部分にフォーカスした結果、バスはそれを餌と誤認し、口を使う。

理屈としては、筋が通っていますよね?

リアルな点は“増やせてなんぼ”

見た目がリアルでなくても、他の要素がリアルであれば魚は食ってくる。

——ですが、それは「見た目がリアルでなくてもいい」という理由にはなりません。

リアルな要素は、多ければ多いほど良い。

ただし、リアルに近づけるための要素、似せられる要素が無数にあるというのも、ひとつの問題です。

そしてもうひとつ。

人間が「リアルに近づけた」と思っていても、受け取る側の魚は、まったくそう感じていない——そんなことも、往々にしてあります。

だからこそ、私たちは頭を抱える……いや、楽しく悩むのです。

何をリアルに近づけるのか?

見た目、サイズ感、動き。

それとも、泳ぐ層やスピード、あるいは質感や雰囲気なのか。

「リアル」と一言で言っても、その“リアルの方向性”にはいくつもの次元が存在します。

だからこそ、「見た目だけがリアルでも釣れないよ」なんて、どこかで聞いたような決め台詞が生まれるわけです。

そして今度は、その反動として——「じゃあ、見た目がリアルじゃなくても、“ルアーパワー”がありそうなルアーの方が釣れるんじゃないか!」

そんな突飛な解釈をする人が出てくる。

でも、少し冷静になって考えてみてください。

仮に、見た目・サイズ感・動きのすべてがリアルなルアーと、不自然な見た目・不自然なサイズ感で、動きだけがリアルなルアーがあったとしたら——前者の方が圧倒的に有利なのは明らかです。

uoppay

だからこそ、「リアルでなくても釣れるよ」なんて回答は、聞こえはスマートでも、初心者には不親切の極みだと思うのです。

リアルな要素はひとつでも多い方がいいに決まっている。これが親切な回答です。

食性以外の理由だとしても、リアルな方がいい

バス釣りの「リアルでなくても食う」問題がややこしいのは——バスがルアーにアタックする動機が、空腹だけではないからです。

攻撃性や条件反射(いわゆる“リアクション”)といった要素が絡むため、「リアルでなくても釣れる」といった主張が生まれ、やがて「リアルである必然性は薄い」という話にまで飛躍しやすい。

ですが、攻撃性であれ条件反射であれ、自然界に存在するリアルさがそこに“少しでも”あった方が、魚にとって違和感がない。

つまり、より釣れる方向に働くのは当然ではないでしょうか?

たとえば「イライラさせて食わせる」という方法論がありますが、想像してみてください。

あなたの顔のまわりを、メタリックな質感でモーター音を立てながら、通常の何倍ものサイズの“見たこともないハエ”が飛んでいたら——反射的に手で払えるでしょうか?

おそらく、イライラする前に、警戒して身構えてしまうはずです。

uoppay

でも、それが普段見慣れた“本物っぽいハエ”だったらどうでしょう。

迷うことなく、イラッとして手で追い払いますよね。

「リアルじゃなくても釣れるよ」という言葉は誤解を与えやすい

ではなぜ、人は「リアルじゃなくても釣れる」と語りたがるのでしょうか。

「リアルでなくても釣れてしまう俺の腕、スゲーだろ?」——そんなふうに、少しだけ優越を感じたい人もいるでしょう。

あるいは、意外性のある体験談を通じてルアー釣りの面白さを語りたい人もいる。

または、“理屈では説明できない、ルアーの奇跡”を信じたいという、釣り人のロマンがそこにあるのかもしれません。

uoppay

動機がどこにあれ——「リアルでなくても釣れるよ」という言葉は、良くも悪くも初心者に誤解を与えやすい。

それは、間違いなく事実です。

釣り人の狙いは、必ずしも狙い通りに受け取られない

よく、こんな話を耳にします。

「見た目をそっくりにすると地味になって、無数のベイトフィッシュに埋もれてしまう。だから、アピール力を上げよう——少し大きくして、派手な色やアクションで目立たせるんだ」と。

この解説だけを聞くと、“アピール力を上げる=派手にする”と勘違いして受け取ってしまいそうですよね。

——はたして、本当にそうでしょうか?

たとえばオオカミは、群れからはぐれた弱った個体を狙って狩りをします。

健康体の獲物を狙えば反撃を受け、自分がダメージを負うリスクがあるからです。

バスも、弱肉強食の世界で生きる以上、同じリスクを抱えています。

アピール力という“便利”かつ“謎”の言葉

“アピール力”という言葉に頼らずに、もう一度考えてみましょう。

群れの中で“ひときわ大きい個体”ということは、その群れの中で最も老いた個体である可能性が高い。言い換えれば、最も“死に近い”存在です。

そして人間が「派手」と感じる色——たとえば白は、生き物が死の間際に見せる“色の抜け”に近い。

派手に見えるアクションも同様です。それは健康体の泳ぎではなく、追われてパニックになったそれや、命が尽きる直前のもがきに近いのかもしれない。

“アピール力を上げる”としていた行為は、実のところ「食べやすい=死にかけの個体」に近づけていただけだった——そう考えることもできるのです。

ここで私が言いたいのは、「それが正しい」ということではありません。

そういう見方もある、という話です。

uoppay

そして、プロの解説を言葉のままストレートに受け取っていると、いつのまにか解釈がねじれて、やがて魚との“大きなすれ違い”に発展してしまうこともあるのです。

「実際に釣れているし……」という観測バイアス

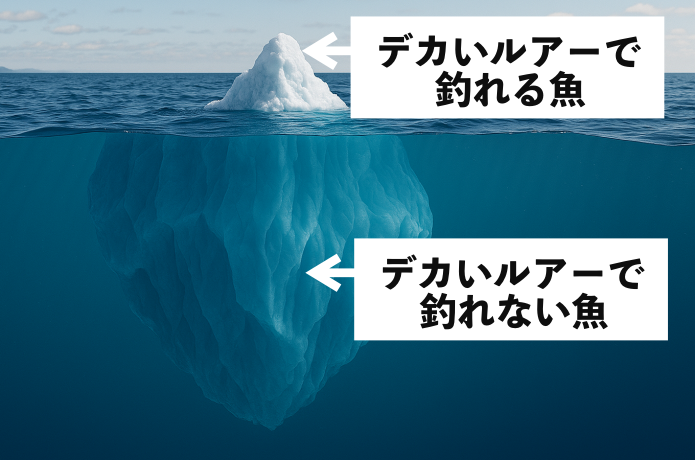

「デカいルアーは大きなバスが釣れる」——よく聞く言葉ですよね。

でも、これは“ルアーパワー”という神秘的な力の話ではなく、ただの確率論の話です。

それも、“でかいバスが釣れる確率を上げている”のではなく、“小さいバスが釣れる確率を下げている”だけの話。

人は、「釣れた瞬間」だけを強く記憶します。

つまり、“釣れなかった魚”という膨大なサンプルを意識的に捨てているんです。

デカいルアーで釣れたランカーバスは鮮烈な成功体験として残る。

一方、小さいルアーで延々と小バスばかり釣れた記憶は、「退屈な結果」として上書きされていく。

uoppay

この「印象の非対称性」こそが、「大きなルアー=大きな魚が釣れる」という“神話”を強化している要因です。

自然の法則を無視してはいけない

オオカミの例でも触れましたが、バスのような捕食魚は、常に「エネルギー効率」と「捕食リスク」のバランスをとって行動しています。

大きな獲物を狙えば、一度に得られるエネルギーは大きいものの、反撃や捕食の失敗によるリスクも跳ね上がる。

逆に、小さな獲物なら確実に捕食でき、リスクも小さい。

そのため、大型のバスであっても、常に大きなベイトを選ぶわけではなく、「安全かつ確実に食べられるサイズ」を選ぶ傾向があります。

自然界は、文字通り“弱肉強食”。

小さく弱いものが食べられるという構造が成り立っています。

たとえば、人間の世界のボクシングにも、細かい階級がありますよね。

なぜでしょう。

それは——体重差(=サイズ差)が、勝敗どころか、生死を分けるほどの決定的なハンデになるから。

小柄なキャラが強いのは、アニメの中だけの話です。

uoppay

自然界で“勝つ(生きる)”ためには、自分より小さいものを狙うのが鉄則。

ブラックバスだけが、その自然の法則の例外であるはずがありません。

僕らが見えているのはいつだって氷山の一角

デカいルアーで釣れることも“たまに”はあります。

ですが、ほとんどのバスは、自分より小さい餌を食べている。

成功した瞬間だけを切り取れば、「デカいルアーでも釣れる」と言えます。

でも、本来は釣れなかった無数の瞬間を含めて見なければいけない。

私たちが見ているのは——いつだって氷山の一角なのです。

サイズの基準(前提)がバグっていることに気づこう

日本のバスの平均サイズは25〜30cm前後。

40cmクラスが釣れれば、多くの人が大満足でしょう。

釣れ筋のルアーサイズと言えば——ワームなら2.5〜3.5in前後、ハードルアーなら50mm前後が中心ですよね。

それって、バスの平均体長から見ればごく自然で、むしろ理にかなっています。

にもかかわらず、人はそうしたサイズのルアーを“小さい”とか、“コンパクトなサイズ感”などと表現したり、ときに“セコ釣り”などと嘲笑する。——本当に不思議な話です。

いったい、何をどう見れば“小さい”と言えるのでしょうか?

昔はデカいルアーでバンバン釣れた?

それ、写ルンですで撮った記憶と一緒に置いてきましょう。

uoppay

……昭和の成功体験を、令和の水辺に持ち込んでも、魚はノスタルジーに釣られません。

アナタが最初に感じた“異物感”はきっと正しい

「こんな偽物っぽくて、針が剥き出しのルアーに魚が食ってくるわけがない」

——初めてハードルアーを見た誰もが、そう思うものです。

けれど、その感覚はバス釣りを続けるうちに、少しずつ鈍っていく。

よく言えば「理解が深まる」とも言えますが、理解した“つもり”になってはいけません。

ハードルアーの重大な欠点を思い出そう

ハードルアーには、生き物やワームと比べたとき、どうしても拭いきれない——異物感という重大な欠点があります。

まず、針という明確な異物が——6本もぶら下がっている。(場合によっては9本も)

餌釣り師は、針1本を隠すためにとても神経を使うのに、ルアーマンはなぜか“異物感”に慣れてしまう。

さらには素材感です。

生き物は形が変わりますが、ハードルアーは形が変わりません。

その点、ワームは針が1本。そして、形も柔軟に変化します。

この「形が変わる」というのは、じつはとても重要なことです。

たとえば、風になびかない木の葉や、まったく揺れない髪の毛を見たら——私たちは無意識に「何かおかしい」と感じますよね。

それと同じで、生き物の“リアル”は、常に微細な変化の中にあります。

私たちは思っている以上に、“形の変化”に敏感なんです。

uoppay

……たとえば、豊満な胸が一切揺れないなんて、誰だって違和感を覚えるでしょう?

自然とは、そういう細部の“揺らぎ”でできているのです。

ハードルアーは異物感を消せる条件がいる

だからこそ、私たちはハードルアーを使うとき、その異物感をごまかせる“条件”を探します。

バスではよく、濁った状況やローライト(光量が少ない状況)下が良いと言われます。

シーバスは夜が良い、ヒラスズキは海が荒れている(サラシている)ときが良い——これもよく知られた話です。

これらに共通するのは、水中の視界不良という条件。

つまり、どれも「ハードルアーの見た目の異物感」を誤魔化せる条件なんです。

uoppay

言い換えれば、条件が整わないと釣れない。条件を整えないと釣れない。

それがハードルアーという釣りです。

バスプロがワームの方が釣れると言わないワケ

バスプロはまず、私たちアマチュアバサーとは釣行時間の絶対量が違います。

だからこそ、「水中の視界不良」という条件に出会える確率が圧倒的に多い。

さらに、バスボートを走らせれば——水が濁っているエリアを意図的に探すことだってできる。

こうして、「ハードルアーでも釣れる」という事実が成立するわけです。

でも、私たちサンデーアングラーはどうでしょう。

“ハードルアーが活躍する条件の日”に、フィールドに立てるでしょうか?

いいえ——その日、私たちはオフィスで暗い顔をして、次の日曜日を、ただ静かに待ち侘びているのです。

そして何より——バスプロには巧みな腕がある。

私たちアマチュアバサーは、なぜかプロを自分たちと並列に考えてしまいがちですが、実際にはプロのマジシャンとアマチュアのマジシャンほどの差があります。

彼らには、ハードルアーの“異物感”を消してしまうマジック——つまり、技術という魔法があるのです。

だから「ハードルアーでも全然釣れるよ」というのは、彼らの立場からすれば、ごく自然な答えなのです。

それでも、私はやはり言葉足らずだと感じます。

なぜなら、ほとんどのアマチュアバサーは、プロと同じ目線には立てないし、日曜日のオカッパリという“限られた現実”の中で釣りをしているからです。

uoppay

「ハードルアーでも全然釣れる!だけども、それには条件があって……」そう付け加えるだけで、多くの初心者が誤解しないで済むのです。

プロの真実は、我々の真実とは限らない

私はビッグベイトやハードベイト、そしてバスプロを貶めたいわけではありません。

もちろん、「小さいワームこそ至高!」などど言うつもりもありません。

ただ、現実問題として——3inch前後のワームは、私たちサンデーバサーにとって最もフレンドリーで、最も現実的なルアーです。

それなのに、「セコ釣りなんかやめて、もっと上の次元に来なよ?」「本来のバス釣りはそうじゃないんだぜ?」といった発信をする人がいる。

それは、受け取る側の立場をまったく想像していない言葉です。

そして、そうした言葉を鵜呑みにした初心者が、“釣れない釣り”に迷い込んでしまうことがある——それこそが、私が伝えたいことなのです。

「リアルじゃなくても釣れる」——その一言もまた、釣りという複雑な現実を単純化した“不完全な言葉”にすぎません。

プロや誰かの言葉を盲信する前に、現実を見て、自分の目で確かめて欲しいのです。

uoppay

誰かに言われたからではなく、あなたの手で探り当てた真実は、きっと面白い。

それが、たとえ3inchのワームの釣りだとしても。

出典表記のない画像撮影:uoppay