イスズミとは?

イスズミはスズキ目イスズミ科に属し、本州中部以南の浅い岩礁域に生息する魚です。

外海に面した温かい海域の磯場にとくに多く、釣り人からは「グレ釣りの外道」としてよく知られます。

一般的には磯臭くて不味い魚とされていますが、和歌山の南紀方面では高級魚扱いされることもあり、食味の評価が大きく分かれる点もイスズミの特徴です。

本記事では、元釣具屋の筆者がイスズミについて解説し、食味についてもレポートします。

イスズミの地方名

| 名称 | 地方 |

| イズスミ | 三重県紀南、和歌山県串本など |

| ババタレ | 和歌山県、高知県、大分県、鹿児島県など |

| クソタレ | 鹿児島県など |

| キツ | 高知県など |

| キツウオ | 和歌山県など |

| ササヨ | 伊豆諸島など |

| スモトリ | 三重県尾鷲など |

「ババ(糞)」と呼ばれる所以

地方名には、ババタレやクソタレなど「糞」に由来するものが目立ちます。

その理由は、釣り上げられたショックで糞を撒き散らす性質があるからです。

やりとり中に糞をするならまだしも、タモに収まってから糞をすることも多く、その状態で暴れると……。

イスズミを釣るには

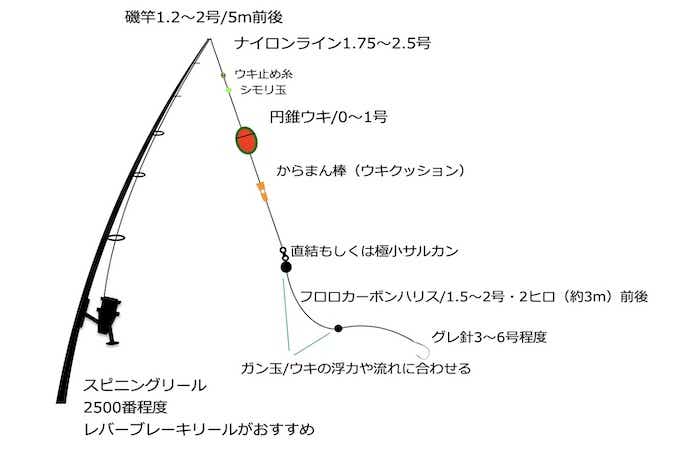

グレと同じようにウキフカセ釣り、オーソドックスな半遊動ウキ釣り仕掛けで狙えます。

基本的には外海に面した磯場が有望なポイントですが、地域によっては堤防で釣れることもあります。

冬季はハンバノリなどの海藻を捕食している個体も多いため、ノリを刺しエサにするのも有効です。

引きは強烈

イスズミの引きは非常にパワフルです。

初めて釣ると、本命の口太グレを圧倒する引きの強さに驚かされるはず。

その引きは「尾長グレに匹敵する」とも言われるので、良型を狙うなら2号前後の強い竿で臨むのがおすすめです。

鋭い歯に注意

イスズミは前歯が鋭く、ハリを飲まれるとハリスを切られるリスクが高まります。

専門に狙う場合は、尾長グレと同じく太いハリスと大きなハリが有効です。

また、速アワセでハリを飲み込まれないように対処しましょう。

イスズミを食べてみた

イスズミが釣れても持ち帰る釣り人は少なく、市場にもあまり出回りません。

しかし、和歌山の南紀では冬季に浜値で1万円/1kgの値がつくこともあるようです。

そこで、美味いか不味いかを実際に食べてみてジャッジすべく、12月末に紀伊半島で釣れた40cm程度の個体を持ち帰ってみました。

捌いてみると、お腹の内側は真っ黒。

美味しそうな見た目ではありませんが、お腹側の身にはまずまず脂が乗っているようです。

切り身にすると、やや黒・ピンクがかった白身です。

お腹には脂肪がありましたが、身全体に脂が乗っている感じはありません。

その一方で、冬場に釣れた個体だからなのか、磯臭くはなかったです。

まずは刺身で味わってみました。

醤油を付けていただきましたが、なんというか……「不味くもないけど美味くもない」といった感想です。

旨味が全然ないので、磯臭かったら「不味い」という評価になりそうでした。

味変も兼ねて、湯引きと炙りを醤油&ポン酢で食べてみます。

どちらも刺身と同じく、「味わい深い」とはとても言えない代物でした。

本当に味が無く、ただただ魚の食感だけがする感じです。

まさに、無味無臭と言ったところでしょうか。

味が無いので、濃い味の料理へ。

カルパッチョにしてみると、これがなかなか好相性でした。

とは言え、イスズミ自体に味はないので、「ドレッシングの味で美味しく食べられた」という感じです。

和歌山の南紀ではすき焼きの具材として人気なので、チャレンジしてみました。

しっかり煮込めば皮目は程よくトロトロに、身は崩れることなくしっかりしています。

味が適度に染み混んだタイミングで食べると、美味い!

やはり、イスズミはすき焼きが正解だったようです。

正直なところ、イスズミ自体は美味とは言えませんが、工夫次第で美味しく食べることはできると思います。

季節差や個体差はあるものの、味が強い魚ではないため、味付けが濃いめの料理と相性が良さそうです。

総括すると、「食べられないほど不味い魚ではない」というのが筆者の正直な感想です。

外道と嫌うことなかれ

外道として嫌われがちなイスズミですが、美味しく食べることもできますし、何より引きが強いので釣り対象魚としてはかなり面白い魚です。

意外と大型個体を狙って釣るのは難しく、引きが強いので尾長グレを釣る練習にもなります。

初めて釣ると驚かされるはずなので、グレが釣れない時などにぜひ狙ってみてくださいね!