フカセ釣りの基本タックル

グレ(メジナ)やチヌ(黒鯛)を狙う代表的な釣法が『フカセ釣り』。

今回はこれからフカセ釣りに挑戦してみたい方に向けて、フカセ釣りの仕掛けとタックルをご紹介します。

まずはどのようなタックルが必要となるのか見ていきましょう。

磯竿

ウキフカセ釣りでは「磯竿」と呼ばれる長い釣り竿を使用します。

磯においては5.3メートル前後、防波堤においては4.5メートル程度の長さが使いやすく、号数は1~2号が基準です。

磯において強烈な引きを見せる尾長グレを狙う場合は、長さは5.3メートル前後で号数1.5号を基準に選びましょう。

リール

フカセ釣りでは一般的にスピニングリールが使われます。

大きさは2500~3000番程度が基準です。道糸を抵抗なく送り出したり、長時間使っていても重心が下にあり疲れにくいことがスピニングリールを使うメリットと言えます。

ライン(道糸)

フカセ釣りでは、道糸にナイロンラインを使うことがほとんどです。

ナイロンラインはしなやかで仕掛けが送り込みやすく、適度な伸びが魚とのやり取りをサポートしてくれます。太さは2~3号程度、長さは150メートルほどリールに巻いておきましょう。

フカセ釣りQ&A:レバーブレーキリールは必須?

フカセ用のリールには「レバーブレーキ」が付いたモデルもあります。

レバーブレーキリールは、レバーを引いたり離したりすることでラインの出を調整することが出来ます。

必須ではありませんが、上手く使いこなせば釣果アップに繋げることが出来ます。

フカセ釣りQ&A:道糸はナイロン?PE?

フカセ釣りの道糸はナイロンラインが主流ですが、近年ではPEラインを使う人も増えてきました。

PEラインは細さに対する強度が高いメリットがありますが、穂先やガイドに絡んでしまうトラブルが起きがちなデメリットも持ち合わせています。

初心者の方においては、特段の理由が無い限り、扱いやすいナイロンラインを使うことをおすすめします。

基本となるフカセ釣りの仕掛け

フカセ釣りを難しいイメージにしてしまっているのが『仕掛け』ではないでしょうか?

ここでは、基本となるフカセ釣りの仕掛けをイラスト付きでご紹介します。まずは自分が使いやすそうな仕掛けを見つけてみてください。

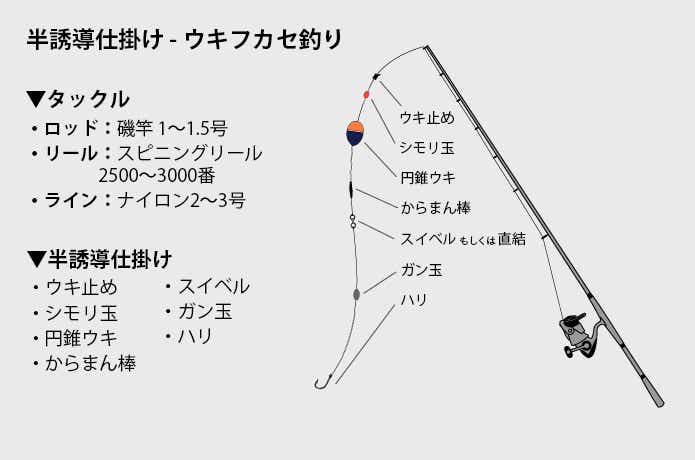

半誘導仕掛け

半誘導仕掛けは、最もフカセ釣りで使われている仕掛けです。

メリットは道糸にウキ止めを付けておくことで、水深を問わず狙った層を釣ることが出来ること。

デメリットはウキ止めがずれてしまって再調整が必要となることや、魚が餌に食い付いた時に違和感を与えやすいことが挙げられます。

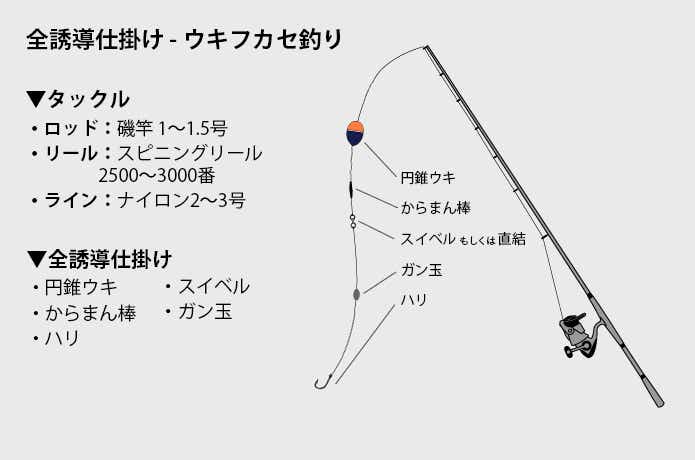

全誘導仕掛け

全誘導仕掛けは、ウキ止めを使わないフカセ釣りの仕掛け。

餌に食い付いた魚が違和感を感じにくく、撒き餌と仕掛けを同調させやすいのがメリットです。

デメリットとしてはウキにアタリが明確に出にくいためラインでアタリを判断したり、道糸の送り出し操作が上手く出来ないと使いにくかったりと、使い方に慣れが必要な仕掛けでもあります。

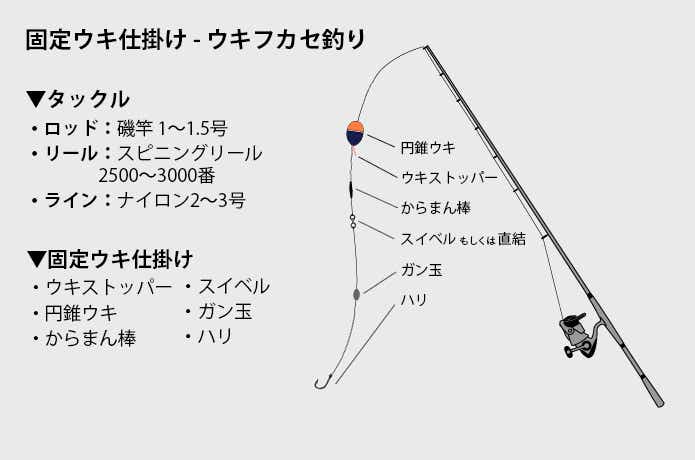

固定ウキ仕掛け

固定ウキ仕掛けは、ウキを爪楊枝などで固定する仕掛けです。

アタリが明確に出やすいメリットがありますが、一方で半遊動仕掛けと同じく魚が餌に食い付いた時に違和感を与えやすいのがデメリット。

また仕掛けのタナ(水深)が、竿の長さと同じくらいの範囲に限られてしまうデメリットもあります。

フカセ釣りQ&A:完全フカセって?

完全フカセとは、ハリやハリスの重さだけで餌を沈めていく仕掛けのことです。

餌が自然な状態で落ちていくため、魚が違和感なく食ってきやすいメリットがあります。

ただしオモリが無い分、潮の流れが強い時や、潮が湧きあがってくる状況においては仕掛けを沈められないこともあります。

フカセ釣りの仕掛けに必要な道具

フカセ釣りの仕掛けには様々なアイテムが必要となります。

今回は最も一般的な半遊動仕掛けに必要なアイテムをご紹介します。

それぞれの選び方や役割を解説していきますので、参考にしてみてください。

円錐ウキ

フカセ釣りで使うウキで最も種類が豊富なのが円錐ウキ。

大きさが様々でメーカーによっても変わりますが、基本はMサイズを選んでおくと使いやすいです。

また浮力の違いもありますので、まずは0号、B、3B、5Bあたりを揃えておくと良いです。

釣研 ブランクレス オレンジ B

シモリ玉

シモリ玉はウキよりも上に通しておき使うアイテム。

シモリ玉はウキ止めをしっかり止める役割があります。

シモリ玉には丸型のものと半円のものがありますが、どちらを使っても大丈夫です。

釣研 徳用 小粒シモリ 小

ウキ止め

ウキ止めには仕掛けのタナ(水深)を調整する役割があり、道糸に結んで使用します。結ぶ際には、しっかりとウキ止めが止まるか確認するようにしましょう。

ウキ止め部分は小さくなるため、目立つピンクやイエローを使っておくと調整の際に見つけやすく便利です。

サンライン とまる ウキ止め糸 M 3m ナイロンウーリー ピンク

ウキストッパー

ウキストッパーは遊動式のウキを受け止めるアイテムです。

ハリやガン玉部分からウキを離すことで、仕掛けを絡みづらくするメリットがあります。

ウキストッパーについては、サルカンで代用することも可能です。

デュエル TGマーキングストッパー S:Y 高視認イエロー

ガン玉

ガン玉は仕掛けを沈ませやすくするために使う小さなオモリのこと。

3Bの浮力があるウキに対しては3Bのガン玉を使うなど、ウキの浮力に合わせて使用します。ガン玉の重さは6BからG8までの大きさがあります。

まずは3BからG3程度を揃えておけば基本的なウキの浮力や状況に対応出来るでしょう。

ヨーヅリ [HP]ガン玉 B

ハリス

フカセ釣りでのハリスは魚の歯で切られにくくしたり、仕掛けの馴染みを良くするためフロロカーボンを使用するのが基本です。

号数は1.5、1.75、2、2.5号と段階的に揃えておき、魚の大きさや食いの状況に合わせて使い分けてみると良いでしょう。

デュエル H.D.カーボン フカセMAX 50m

ハリ

フカセ釣りのハリは、大きさが5~7号程度のものを選んで使ってみましょう。

あまりにも大きなハリだと餌の沈み方が速く、食いが悪くなってしまうことがありますので注意が必要です。

また目立ちにくい茶色や、餌のオキアミに合わせた塗装がされていて、魚に違和感を与えにくいハリを選ぶこともポイントです。

がまかつ A1 クロ・マルチ 5

仕掛けの作り方を図解で解説!

フカセ釣りでは仕掛け作りの手順をしっかり覚えておかないと、気付いたら手順が抜けていて作り直しなんてことも。

ここでは初心者の方向けに仕掛けの作り方を図解で解説していきます。

手順①:シモリ玉を道糸に通す

まずはシモリ玉を道糸に通します。

半円シモリの場合は、丸いほうを穂先側とするのが基本です。

手順②:円錐ウキを道糸に通す

次に上下を間違わないようにしてウキを道糸に通します。

全体が塗装されているウキは特に注意してください。

手順③:ウキストッパーorサルカンを道糸につける

ウキストッパーやサルカンを道糸に付ける際は、ウキの重さで道糸を離さないように注意しましょう。

手順④:道糸にウキ止めを結ぶ

ウキ止めを結んだら、しっかりと固定が出来ているかチェックしましょう。

緩すぎるとタナがずれてしまうので注意してください。

手順⑤:ハリスをサルカンに結ぶ

フカセ釣りで使うハリスは細いので、丁寧にサルカンへ結ぶことを心掛けましょう。

基準となるハリスの長さは、1.5~2.5ヒロ(約2~4メートル)程度です。

手順⑥:ガン玉を付ける

ウキの浮力に合わせてガン玉をハリスに付けます。

ウキの浮力が3Bとあれば、3Bのガン玉を付けるのが基本です。

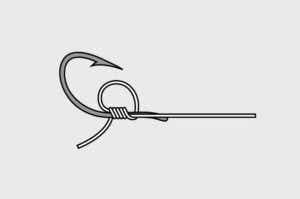

手順⑦:ハリを結んで完了

最後にハリを結んで完了です。ハリスはハリの内側にくるようにしてください。

外側になると掛かりが悪くなりますので注意しましょう。

仕掛け作りを覚えてフカセ釣りに挑戦!

フカセ釣りでは強烈なグレやチヌの引きを堪能することが出来ます。

また釣れた魚は非常に美味しく食べられることもフカセ釣りの魅力です。

本記事でご紹介した仕掛け作りやタックル選びを参考に、ぜひフカセ釣りに挑戦してみてください。