カバースキャット 3.5in /デプス

近年大流行となっている“高比重系ノーシンカー”の火付け役となったカバースキャット3.5in。

ワーム単体の重量が16.5gあり、ノーシンカーでも大遠投が可能。バイトの出方も強烈で、ハマる人も多いようです。

万能に扱えてシチュエーションを選ばない!

広範囲なロックエリアからピンポイントの沈み物、ウィードフラット、シャローからスーパーディープまで、ほとんど琵琶湖全域と言えるほどシチュエーションを選びません。

シンカーが無いため、ロックエリアでの根がかりも比較的外しやすいのも特徴の一つ。

ロングキャストからのフリーフォールをし、着底後2回トゥイッチ。トゥイッチ後はラインを弛ませた状態で5秒ほど放置をします。

放置の後、ゆっくりラインを張ってバスが食っていないか聞き、食ってきていなければ2回トゥイッチ。この流れの繰り返しが基本となります。

ウィードに対しては……

ウィードの上に乗ったり茎や葉に絡む感覚もわかりやすいので、そのリグ本来の感度を損なわないような高感度ロッドを選ぶ必要があります。

遠投した先でもしっかりトゥイッチの力を伝えて、一点でのテーブルターンをする為にロッドはMH〜Hがベスト。私はメジャークラフト デイズDYC-66MHを使用しています。

ラインは沈ませる必要があるので高比重のフロロを選択し、伸びの少ない20lbが最適。

コンパクトでありながらしっかりとした存在感のあるボディ形状で、アクションでアピールして気付かせるよりも、フラフラしているバスに対して見つからないようなイメージを持ちながらアクションをしてみましょう。

メジャークラフト 18 デイズ DYC-66MH

サカマタシャッド/デプス

琵琶湖のメインベイトの一種であるハス。それにリンクしたバスに対してめっぽう強いワームがサカマタシャッドです。

ボディに余分なパーツが無いため、エスケープ(逃亡)アクションが得意で、フラットなワーム表面にはフラッシングの効果もあります。

そのフラッシング効果はジグヘッドのミドストとも相性が良く、遠くのバスに対して引き寄せる力の強いワームです。

夏はノーシンカー

夏場、ハスにリンクするバスが多い状況下では6in、8inのノーシンカーをジャークで扱います。

メインチャンネルにベイトの絡むウィードフラットやエッジライン、浚渫のディープに隣接するウィードのパッチ周りなどが良く、ハスがボイルしていればとくに好条件と言えます。

キャスト後、ウィードトップ周辺までフォールさせてから、2〜3回強くジャーク。その後、フリーでウィードトップまでフォールさせます。

ウィードの林の中を高速ですり抜けていくハスをイメージし、勢いのあるジャークで演出してみましょう。

硬いロッドの方がジャークの力が伝わりそうですが、あまり硬過ぎるとアクションが崩れ過ぎてしまうのでMH程度がベスト。

冬はミドスト

冬場は北湖のミドル〜ディープで5inのミドストがオススメ。

魚礁やオダなどのピンに対して、ダイレクトにではなく、少しズラした所やピンの上の中層をロールさせながら巻いてきましょう。

ミドストと言うと上級テクニックのように聞こえてしまいますが、意外とそうでもなくロールさせる為のスラッグシェイクと、一定スピードを心掛けるだけで釣れるテクニックです。

タックルは、L程度のスピニングに0.8号PE +16lbフロロ(60cm程度)が最適。細かいシェイクを続ける釣りなので、疲れにくいセッティングが重要です。

デプス サカマタシャッド5in

デプス サカマタシャッド 8inch

ステルス7/ジークラック

小魚の群れを演出したアラバマリグ。ベイトにしっかりリンクしていて、尚且つアグレッシブなバスに有効です。

とくにこのステルス7はアームが7本あり、内6本にはブレードも着いていてハイアピールなアラバマリグ。

稚鮎がいたらアラバマリグ

ベイトに依存しているバスに対して強烈にアピールしてくれるアラバマリグ。中でも稚鮎が捕食されている状況下で無類の強さを発揮します。

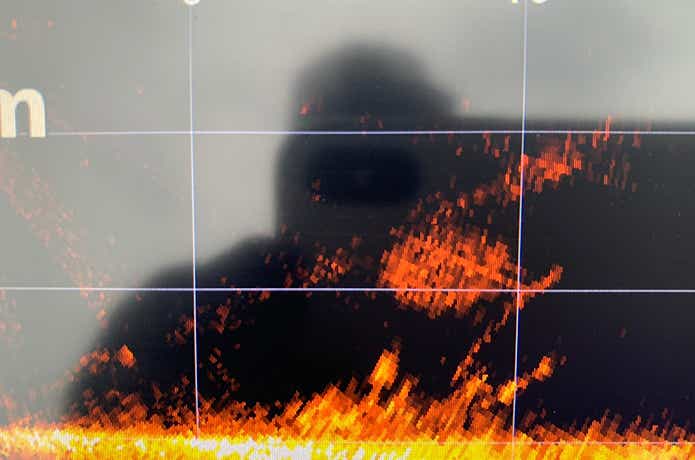

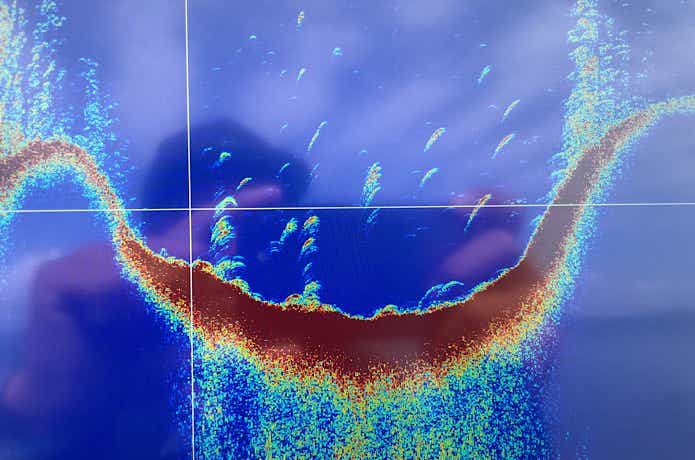

私のアラバマの使い方は、ライブスコープという魚探でルアーの影とトレースコースを見ながら巻いてくるLSS(ライブスコープシューティング)という方法。

トレースコースが全て見えていれば、地形に沿わせてきたり、障害物をかわしてこれたりしますが、ライブスコープが無い場合は、ウィードフラット等の根がかりが無いエリアが基本になります。

まずボトムまでフォールし、50cm程度浮かしたイメージを一定で巻いてくると良いでしょう。

一般的にはバイトがあってもすぐに合わせず、しっかりバスの重さが乗るまで我慢する。と言われていますが、実際のところ即合わせフルフッキングの方がフッキング率は上がります。

この点で重要になるのがロッドの俊敏さ。ロングロッドではモタついてしまいフッキングが間に合わないケースもしばしば。

私がアラバマに使っているロッドは、メジャークラフト デイズDYC-68BB。

6.8ftのXHヘビークラスで、重量級のルアーも背負えるパワーを持っていながら俊敏さも持ち合わているロッドで、高感度でショートバイトも感知できる優れた一本です。

ワームは使い分けるとベスト!

ステルス7にセットするワームは、2種類を使い分け。

水色がステインからクリアの場合で、稚鮎にバスが執着しているケースでは、ヴァラップスイマー3.3inを使用。

ヴァラップスイマーは水流を受け流しロールの強いアクションで、ナチュラルにアピールします。

対して、水色がマッディ〜ステインの場合で、執着しているベイトがモロコの場合は、ジャイロスター3inを使用。

ジャイロスターはマテリアルが少し硬く、ハイピッチなテールアクションで視認性が少し悪い状況下でしっかりアピールしてくれます。

水色とベイトフィッシュの種類をしっかり把握して、ワームを使い分けることで様々なシチュエーションに対応できます。

ボトムアップ ヴァラップスイマー3.3in

GEECRACK ジャイロスター 3in

ドライブビーバー3.5in/O.S.P

ホッグ系ワームでは珍しいバサロアクションを持つドライブビーバー。

ドライブビーバーはフォール中、着底、アクション中、全てのタイミングで大きく水を押すワイドアクションをしてくれるため、広範囲の集魚力があり、琵琶湖のようなビッグレイクではかなり重宝する要素となります。

とくにフリーリグがオススメ

ドライブビーバーはアクションが多彩な為、どんなリグでもよく釣れるのですが、私はとくにフリーリグを多用。

フリーリグで扱う事により、大きくバサロアクションさせた後に漂わせ食わせの間を与える事が可能になります。

フリーリグのキモは、ほどよいスタック感。7gを基準とし、スタックし過ぎる場合には5g、さらにスタックさせたい場合は10gを使用します。

ロッドは高感度であり、操作性に長けたロッドがベスト。オススメはデイズ DYC-69MH。

任意のウィードを探す、引っ掛ける、ほぐす、飛ばす等、全ての操作が可能です。

色々なウィードが生えているエリアを探す

ウィードエリアでの使用が基本となるドライブビーバーのフリーリグですが、一言でウィードエリアと言っても、どんなウィードでも良い訳ではなく、必要な要素が複数種のウィードの存在。

その中で、とくに若いカナダ藻がある場所が大切で、その周辺でのバイトが多いです。

ピンスポットをロッドの感度を生かしながら探して、発見したらステイと細かなシェイクを繰り返し、丁寧にほぐしていく事が重要となります。

O.S.P ドライブビーバー 3.5in

メジャークラフト 18 デイズ DYC-69MH

ブルフラット5.8in/デプス

ギル系ワームの超定番ワーム。2・3・3.8・4.8・5.8inの5サイズのラインナップの中で琵琶湖において私のオススメは5.8in。

単純にデカいワーム=デカいバスと言う訳ではなく、また別の理由があります。

探すベイトはフナ

私がブルフラットを使用する時に、探すベイトはブルーギルではなくフナ。

フナの群れが、ブルフラット5.8inとサイズがマッチしていて、この釣りが成立します。

とくに有効なシーズンは冬〜春先。他の釣りではまったくバイトが出ない中で、太くウエイトがのっている一発を出せる、エキサイティングな釣りです。

カレントのあるディープがキモ

南湖ではディープであり、尚且つ急な岩の斜面を持つ浚渫がキーとなります。

急な斜面が深い部分にまでカレントを作り、フナのエサになるプランクトンが滞留するためフナが集まる事が多く、バスにとっても斜面やボトムとの角で捕食が有利になります。

北湖ではディープのオダや水中岬の角、魚礁周りなど、やはりカレントが生まれるポイントが重要になります。

スナッグレス性の高いリグがベスト

ロックエリアやオダ、魚礁、等根がかりが多いエリアでの釣りになるため、根がかりし難いリグが必要になります。

ロックエリアや魚礁など硬いボトムがメインの場合は、ビーンズシンカー。オダ等の場合ではバレットシンカーの使用がオススメ。

ロッドは高感度な物であれば特別操作性の高い物でなくても扱えますが、根がかりが多いエリアでやる事の多い釣りな為、ラインが太くなります。

私のセッティングでは22lbフロロを使用するので、バランスを考えXHクラスのデイズ DYC-68BBを使用。

ズル引きメインで、何かに引っかかったら根がからないように丁寧に外してくるようアクションを心がけましょう。

デプス ブルフラット 5.8in

グラスリッパー/エバーグリーン

ただゆっくり巻くだけ!と言った簡単な釣りでありながら、スイムジグしか通用しない日が存在するほど、琵琶湖では重要なルアー。

グラスリッパーは、ウィードにコンタクトした際に巻いているだけでオートマチックにウィードをスリ抜けてきてくれる為、簡単に扱えます。

春先の食い渋った時に強いスイムジグ

春爆という言葉がある通り、春は爆釣することもあるシーズンですが、その反面、完全沈黙する事もよくあります。

ローライトの日はあまり水温が上がらず、バスが活発に動けない状況下。

そんな中、バスの目線と同じレンジを、ゆっくりと無防備に泳ぐベイトを演出できるのがスイムジグ。

グラスリッパーは、スイミング姿勢の安定性に加え、ウィードのスリ抜け性能が高く、春先のシーズンで重宝しています。

トレーラーにはワイドアクションなワーム

トレーラーは大きくしっかりした動きでアピールしてくれる物が、安定した釣果を出してくれています。

お気に入りは、スイングインパクト4.8in。

グラスリッパーのウエイトは、3/8ozと5/8ozを扱う水深によって使い分けていますが、3/8ozの場合はデイズ DYC-70Hを使用し、5/8ozを使用する場合はデイズ DYC-68BBを使用。

ラインは両ウエイト共に、ロッドとのバランスも良いフロロ20lbがオススメです。

エバーグリーン グラスリッパー 5/8oz

ケイテック スイングインパクトファット 4.8in

スワンプクローラー/ZBC(ZOOM)

全国的によく釣れると言われるネコリグ。様々なストレートワームがある中で、私が絶対的な信頼を置いているのがZBCのスワンプクローラーです。

琵琶湖においては、過去に私が行った経験のあるどのフィールドよりもとくにネコリグが強いフィールドだと感じていて、琵琶湖に移住してからウエイトやワーム、カラー等沢山検証してみました。

一番手堅いのはグリパン2.2g!

様々なネコリグを検証した結果、一番安定した釣果を出せたのは、スワンプクローラーのグリーンパンプキンにネイルシンカー2.2gのセッティング。

このセッティングを軸に、その日その時の状況にアジャストしてみましょう。

例えば、いつもより少し濁りを感じたら、スワンプクローラーのカラーをスカッパノン等の濁りに強いカラーに変更してみたり、水深10mオーバーのディープで扱う場合は、ウエイトを上げて2.6gや3.1gに変更してみてください。

アクションはリズムが重要

ボトムから離れないようにシェイクする事が基本になりますが、細か過ぎるシェイクはネコリグの利点が上手く利用できないため、あまりオススメしません。

ネコリグの利点とは、フックポイントを境に、頭側とテール側が別々のアクションをする点にあり、微振動の要素ではありません。

頭側のシンカーでリズム良くボトムを叩き、規則正しい動きをしつつ、テール側では水流を受けながら不規則に暴れるようなアクションが重要になります。

このリズムをキープしやすいタックル選択が必要で、デイズDYS-S68L/SFSにフロロ4lbのセッティングがベスト。

このDYS-S68L/SFSはソリッドティップを採用していて、シェイク中の不意なバイトにもバスに違和感を与え難く、フッキング率が上がります。

ZBC スワンプクローラー

琵琶湖には様々な釣りが存在します!

今回ご紹介した7選は琵琶湖の釣りのほんの一部ですが、私の普段の釣りから馴染み深い釣りをご紹介しました。

この記事を参考に是非チャレンジしてみて下さいね!

ライタープロフィール

お待たせしました!!

SUNFISH 琵琶湖ガイド

2021年5月〜7月のスケジュールをアップしました!

※プレオープン期間は2020年12月で終了となり、2021年から値段改正となります。https://t.co/bovCruLMnP pic.twitter.com/vv8gFXcdsi— 古瀬泰陽(さんず) (@taiyofuruse) April 27, 2021

古瀬泰陽

株式会社EMPIREの代表取締役。

琵琶湖ではバスフィッシングガイドを行い、アパレルブランドFIELDCULTUREを経営しています。