カワハギ釣りはおもしろい!

船釣りはいろいろな魚が釣れますが、その中でもトップクラスの人気を誇るのがカワハギ。

“エサ取り名人”と呼ばれるほど針に掛けるのが難しく、その難しさや駆け引きが釣り人を虜にします。

本記事では、そんなカワハギ釣りの道具や仕掛け、釣り方を詳しく解説します!

カワハギについて

カワハギはフグ目カワハギ科に属する魚で、国内では北海道以南から東シナ海にかけて広く分布しています。

水深100mまでの砂底と岩礁が混じる場所に生息しており、釣りでは水深50m前後までを狙うことが多いです。

食性は肉食で、ゴカイ等の多毛類や甲殻類などを捕食します。昼行性の魚なので夜間は活動せず、暗くなると釣れません。

旬は夏と冬の2回で、夏は身質が良く、冬は身質がやや落ちるものの肝が大きくなります。

体表はザラザラとした皮で覆われており、この皮は手で簡単に剥ぐことが可能。これが和名「カワハギ」の由来です。

ハゲと呼ばれたり、ウマヅラハギと区別して丸ハゲと呼ばれたりもします。(ウマヅラハギは長ハゲ)

カワハギ釣りのシーズン

カワハギは釣ろうと思えば年中狙えますが、ハイシーズンは水温の下がる秋から冬頃です。

春から夏にかけても釣れますが、エサ取りが多いので釣りにくくなります。

そのため、乗合船も秋から冬にかけてカワハギ狙いで出船することが多く、高水温期は他の釣り物で出船していることが多いです。

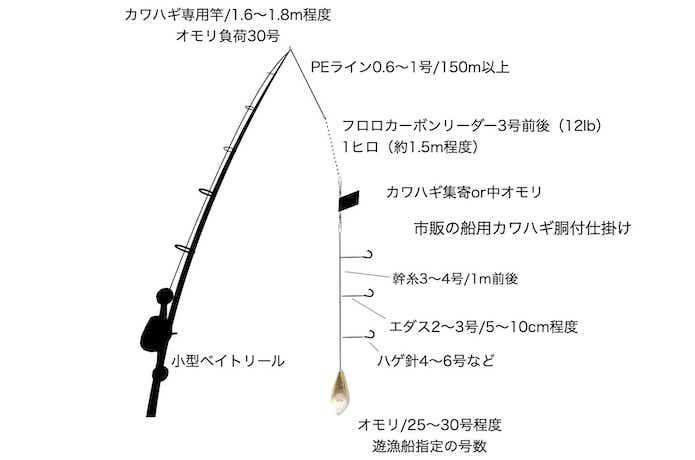

カワハギ釣りのタックル

ここからはカワハギ釣りのタックルについて解説します。

竿

シマノ カワハギBB MH180

| 全長 | 1.8m |

|---|---|

| 自重 | 96g |

| 継数 | 2本 |

| 仕舞寸法 | 93.5cm |

| オモリ負荷 | 20-40号 |

長さ1.7m前後、8:2もしくは9:1調子のカワハギ専用ロッドを使います。

8:2調子の竿がオールラウンドで、さまざまな釣り方や状況に対応するため、初めの1本としておすすめです。

専用ロッド以外にも、タチウオテンヤロッドやカットウ竿も代用できますが、操作性と感度が悪いのであまり代用はおすすめしません。

カワハギ釣りは“竿が命”なので、低価格なものでも良いから専用竿を用意しましょう。

リール

シマノ ゲンプウXT 150

| 自重 | 195g |

|---|---|

| ギア比 | 6.3 |

| 最大ドラグ力 | 4.5kg |

| 巻取り長さ | 67cm |

| PE糸巻き量(号-m) | 1.5-200m |

軽量な小型のベイトリールを選びましょう。

デジタルカウンター付きのリールが便利ですが、底をメインに釣るので必須ではありません。逆に、軽さを優先してカウンター無しのリールを使う上級者も多くいます。

イカメタルやタイラバで使っているリールをそのまま代用できますが、金属製の丸型ジギングリールは重いのでおすすめしません。

ライン

サンライン シグロン X4 0.6号 150m

道糸はPEラインの0.6〜0.8号を150m以上巻いておきましょう。

1m毎にカラーマーキングがあると、仕掛けの位置を把握しやすく便利です。

ショックリーダーは、フロロカーボンの3号前後を1ヒロ(約1.5m)ほど接続してください。

カワハギ釣りの仕掛け

次に仕掛けとエサについて解説します。

幹糸仕掛け

カワハギ用の胴付き仕掛けには、ハリス止めビーズが付いていることが特徴です。

カワハギ釣りは大きな負荷が掛かる釣りではないので、ハリス止めにハリスを引っ掛けるように接続します。

これによって結ぶ手間がないので、ハリスの素早い交換が可能です。

針とハリスがセットになった仕掛けと、幹糸単体の仕掛け(針とハリスが別売り)が売られているので、間違えないようにしましょう。

針

交換用のハリス付きの替え針も必要です。針が鈍ったり、ハリスに傷が付いたらどんどん交換しましょう。

針の大きさは魚のサイズに合わせるのが基本で、魚が大きい場合は針も大きく、魚が小さい場合は針も小さくしてください。

釣り始めの時は中間的なサイズから使い、掛かり具合から良いサイズを見つけましょう。

カワハギ用の針は、大きく分けるとハゲ針系と吸わせ系の2種類です。

ハゲ針はフトコロが広くて針先がネムリ形状になっており、掛かりに優れるので高活性時に活躍します。

吸わせ系の針はフトコロが狭くて細軸なのでカワハギが吸い込みやすく、低活性時に有効です。

初心者の方は、比較的オートマチックに掛かりやすい吸わせ系から始めるのがおすすめです。

エサ

エサは生アサリを使うのが定番です。

釣具店で冷凍状態のものを買うか、食用の活きアサリを剥いて使うこともできます。

アサリの他には、青イソメやマムシ(ホンムシ・イワイソメ)、むきエビを使うこともあります。

カワハギの釣り方

ここではカワハギの釣り方を解説します。

他の魚とは異なる部分が多いので、しっかり理解しておきましょう。

エサ付け

水管→ベロ(縫い刺し)→ワタの順で針を通し、小さくまとめるようにセットします。

カワハギはワタの黒い部分を狙って喰いにくるので、針先はワタの近くになるようにしましょう。

誘い

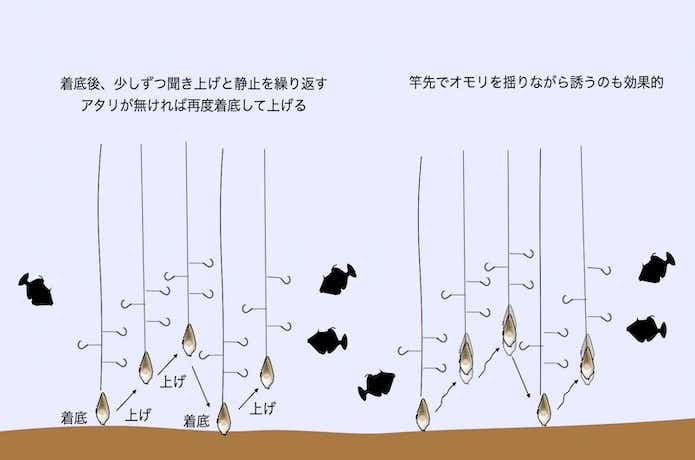

カワハギ釣りにはさまざまなテクニックがありますが、まずは聞き釣りを覚えましょう。

底を取ったらオモリを浮かせ、20cm程度の間隔で上に持ち上げていきます。

時々止めて喰わせの間を与え、アタリが無ければ再度着底させて誘い上げましょう。

誘いのバリエーションとして、ゆっくり揺りながら誘い上げ、そのまま誘い下げるのも効果的です。

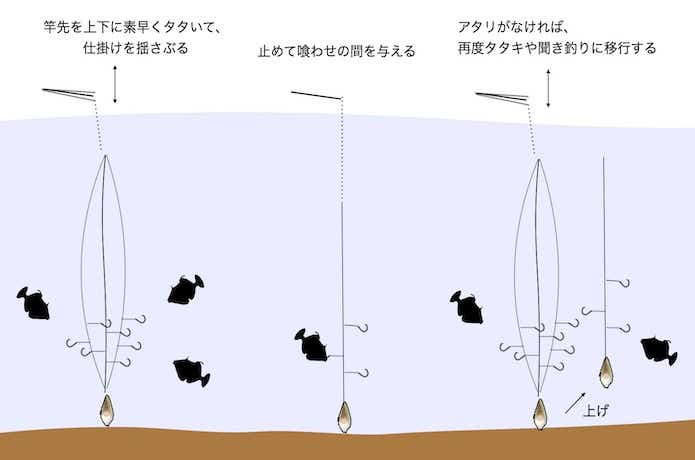

次に紹介するタタキは、着底後に仕掛けを素早く叩いて誘うアプローチです。

エサ取りを散らし、遊泳力に優れるカワハギだけを喰わせるイメージで行います。

誘った後は止めて、喰わせの間を与えるのが大切です。

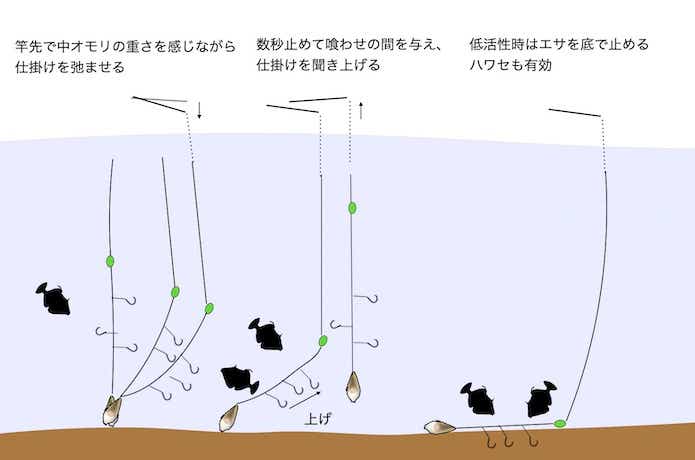

仕掛けの上部に中オモリを付ければ、海底に仕掛けを寝させるハワセ、エサをスローに動かすタルマセなどの誘いもできます。

カワハギがエサを捕食しやすい状況を演出できるため、とくに低活性時は有効。

仕掛けを着底させた状態から、中オモリの重さを竿先で感じつつ、糸を送って弛ませるのがコツです。

アワセ

エサを取るのが上手いカワハギに即アワセは向きません。

アタリがあったら、カワハギがついばんでいる様子を感じつつ、ゆっくりと竿を水平に持ち上げるようアワせてください。

パシッとアワせるのではなく、スーッと聞き上げながら針を掛けるイメージです。

カワハギ釣りのワンポイントアドバイス

最後に、これからカワハギ釣りに挑戦する方に向け、3つのアドバイスをお送りします!

アサリは塩で締める

アサリは塩で締めると、ヌメリがとれて針に刺しやすくなります。

また、低活性時は柔らかめで喰い込み重視、エサ取りが多い時は硬めでエサ保ち重視など、状況に合わせて締め具合を調整することも可能です。

替え針は多めに

カワハギの口は硬いので針先が鈍りやすく、時には折れるケースもあります。

また、エサ取りなどにハリスを傷められることもよくあるので、替え針は多めに用意しましょう。

そして、ハリスを取り付ける際は、必ず針先が上向きになっていることを確認してください。

針が下を向いていると掛からないので注意しましょう。

中オモリや集寄も活用

誘いの項でも紹介した通り、中オモリや集寄を付けると誘いの幅が拡がります。

中オモリを付けることで、オモリを底に付けた状態で仕掛けを踊らせるようなアピールが可能に。

しかし、海が荒れて船が揺れる状況では、中オモリを支点に仕掛けが跳ねて安定しないため、荒れた状況ではマイナス効果になってしまいます。

集寄は海中でキラキラと光るので、好奇心の強いカワハギが寄ってきます。

必須アイテムではありませんが、同船者が多い乗合船においては、少しでも自分の仕掛けを目立たせるのも戦略として有効です。

ただし、潮を受けやすいのでアタリがやや判りにくくなります。

食べても美味しい!

新鮮なカワハギの食味は絶品です!

お造りでは淡白で上品な味わいが楽しめ、肝醤油を作って合わせれば、「カワハギ釣りをしていてよかった」と口にしてしまうでしょう。

カワハギの肝はまるでフォアグラのような濃厚な味わい。

濃いめの味付けで甘辛く煮るのも絶品です。

頭の部分をしっかり揚げると、アラ揚げとして楽しめます。

カワハギに捨てる部分はありません。

鍋とも相性が良い魚で、カワハギ特有のやや苦味のある出汁が最高。

もちろん、雑炊も最高です。

ヒレは数日干し、乾煎りしてからヒレ酒に。

温かい鍋と熱燗で一杯。たまりません。

小型のカワハギは、みりん干しもおすすめ。

保存もある程度効き、朝ご飯にちょうど良い味わいです。

この通り、釣っても食べても最高なので、ぜひカワハギ釣りに挑戦してみてくださいね!