スズキを釣ってみよう!

スズキ(鱸)はシーバスとも呼ばれ、日本列島沿岸に広く生息し、海や河口で釣ることができます。

大型になると80cmを超え、引きが強く、古くから釣りの対象魚として親しまれてきました。

近年はルアーフィッシングの対象魚としてのイメージが強い魚ですが、実はさまざまな仕掛けで狙うことができます。

本記事では、元釣具屋の筆者が4種類のスズキ釣りの仕掛けを紹介します。

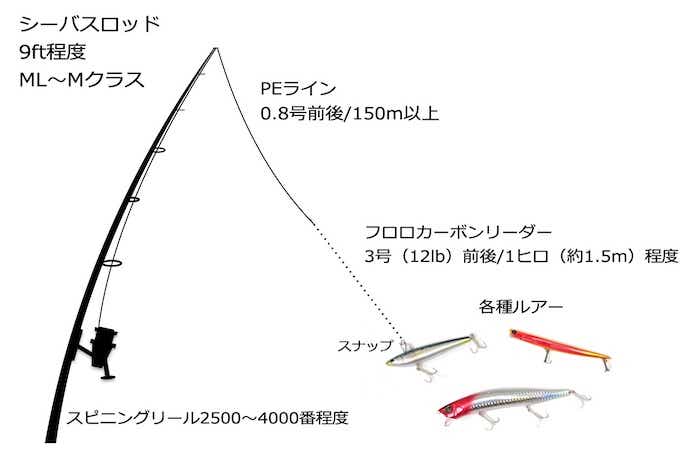

ルアー釣り

近年は疑似餌を用いたルアー釣りが非常に人気です。

スズキの食性は季節等によって大きく変化するため、その時のパターンに応じたルアーをセレクトすることが重要。

ルアーの種類は、ミノーやバイブレーション、シンキングペンシル、トップウォーターなど、多岐にわたります。

おすすめのルアー

▼ 年中釣れる万能ルアー

タックルハウス ローリングベイト RB77

ナチュラルなローリングアクションが特徴のルアーです。

遠投性能が高く、投げて巻くだけでよく釣れます。

フィールドや時期を選ばず、年中万能に使えるルアーです。

▼ バチ抜けパターンおすすめ

デュオ ベイルーフ マニック95

スズキがゴカイ類を偏食するバチパターンの定番ルアーです。

バチパターン用シンキングペンシルの中でも、飛距離は圧倒的。

アクションも秀逸で、遠投してロッドを立てて巻けば、引き波系のバチを完全再現してくれます。

▼ マイクロベイトパターンおすすめ

コアマン PB-13

ブレードのフラッシングによって、小魚が群れているようなアピールができるスピンテールジグです。

軽いので浅いタナをゆっくり引くことができます。

シルエットがコンパクトなので喰わせる能力も高いです。

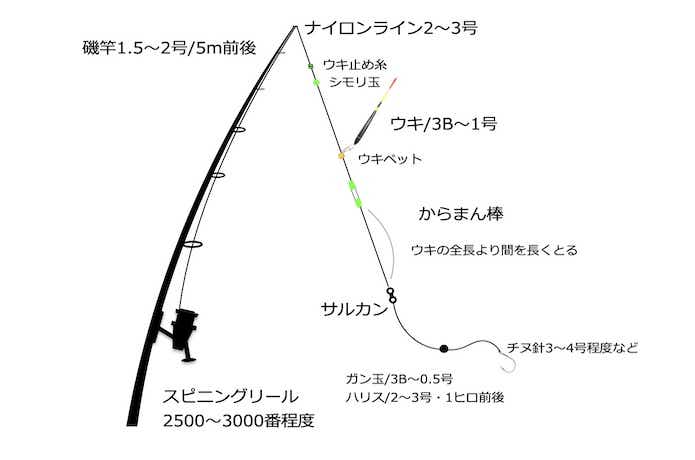

ウキ釣り

シラサエビをエサにしたエビ撒き釣り、アオイソメをエサにした電気ウキ釣りでもスズキを狙えます。

スズキが泳ぐ水深に合わせ、タナ(ウキ下)を調整することがコツです。

半遊動のウキ釣り仕掛けは長くて振り込みにくいため、3m以上の磯竿を使いましょう。

おすすめの仕掛け

オーナー 遊動ウキ波止チヌ・セイゴ H-658

半遊動のウキ釣り仕掛けが簡単に作れるセットです。

アオイソメを用いた夜釣り(別途ウキにつける発光体が必要)にも、エビ撒き釣りにも使えます。

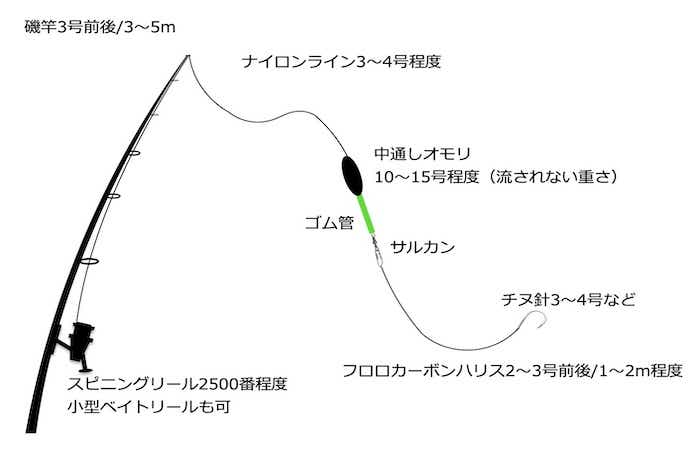

ぶっ込み釣り

ぶっこみ釣りはエサが付いた仕掛けを投げ込んで、置き竿でアタリを待つ釣り方です。

エサはアオイソメやマムシ(本虫)が適しており、のんびり釣りを楽しみたい方におすすめ。

夜釣りの場合は竿先に鈴や発光体をつけておくとアタリがよくわかります。

おすすめの仕掛け

ささめ針 セイゴぶっこみフロートセット E−710

ぶっこみ釣りのセット仕掛けです。

フロートによって底からエサが少し浮き、スズキにアピールしてくれます。

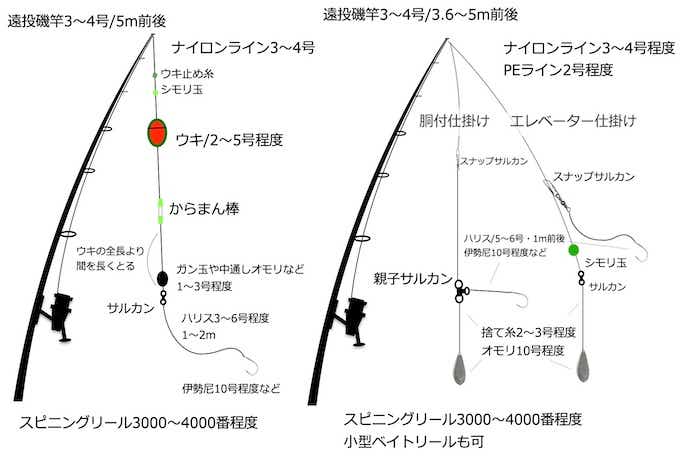

泳がせ釣り

泳がせ釣りは、生きたアジやイワシをエサにしてスズキを狙う釣り方です。

サビキで釣った魚をエサにすることができ、大型のスズキが釣れやすいことも泳がせ釣りの特徴。

仕掛けはおもに、ウキ釣り仕掛け・胴付き仕掛け・エレベーター仕掛けの3種類があり、釣り場に応じた仕掛けを選ぶことが大切です。

おすすめの仕掛け

▼ ウキ釣り

ハヤブサ コンパクトロッド かんたん泳がせウキ釣りセット HA183

道糸に結ぶだけで簡単にセットできるウキ釣り仕掛けです。

発光体も取り付け可能なので夜釣りにも対応します。

中層を狙いやすく、広い範囲を流して探れることがメリットです。

▼ 胴付き仕掛け

ささめ針 堤防のませ胴突 E-713

シンプルな泳がせ釣り用の胴付き仕掛けです。

仕掛けが流されにくいため、置き竿で使うことができます。

流れが速いポイントや混雑してウキが流せない釣り場におすすめです。

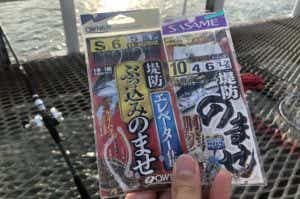

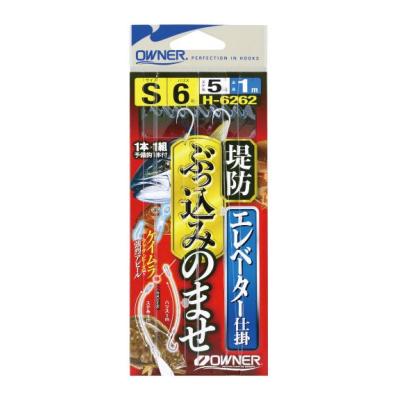

▼ エレベーター仕掛け

オーナー 堤防 ぶっ込みのませ仕掛 H-6262

仕掛けを投げ込んでから、エサを付けた針を投入する仕掛けです。

エサとなる小魚が自由に動けるので弱りにくく、長時間アピールできます。

胴付き仕掛けと同じく、ピンスポットで釣るのが得意な仕掛けです。

パワフルな引きを楽しもう!

スズキは近場で手軽に狙え、パワーファイトが楽しめる好ターゲットです。

地域や釣り方によっても差はありますが、ほぼ年中狙えるのも魅力。

さまざまな釣り方で楽しめますので、ぜひスズキ釣りにチャレンジしてみてくださいね。

筆者の紹介

tsuki

関西出身の元釣具屋。釣具店時代の知識を活かして皆様の役に立つ情報を発信していきます♪

釣りはいろんなジャンルをしていますが、その中でも好きな釣りはタナゴ釣り。