テナガエビとは

特徴

その名の通り、細長く伸びた腕が特徴。体長よりも長い腕を持つ種類も確認されており、腕が長いのは”成熟オスのみ”が、産卵期のメスの体を守るためと言われています。

メスや若いテナガエビの腕は、細く短いため、全てのテナガエビが、長い腕を持っているわけではありません。

生態

生息域

テナガエビは、熱帯から温帯地域に広く分布し、熱帯地域ほど多くの種類が見られます。

淡水域では、標高が高く綺麗な水の湖沼には生息せず、下流に近い河川や湖沼、汽水域に生息します。

テナガエビの種類

テナガエビは、テナガエビ属のエビの総称でありますが、一体どのぐらいの種類がいるのか、気になるのではないでしょうか。日本に生息する種を含めご紹介します。

テナガエビ

日本では本州、四国、九州に生息し、体長はおおよそ10センチ程度。淡水域でも成長する河川残留型の個体もいます

ヒラテテナガエビ

千葉県以南の綺麗な川を好み、力強く川をさかのぼり、流れの早い上流部にも生息します。別名、ヤマトテナガエビとも呼ばれています。

ミナミテナガエビ

千葉県以南、ヒラテテナガエビよりも下流域に生息し、九州や沖縄のテナガエビは、ミナミテナガエビを指すことが多くあります。

オオテナガエビ

日本国内では、環境破壊により生息数が減少し、レッドブックにも記載されているテナガエビ。左右非対称の大きなハサミが特徴の種。

その他

その他にもテナガエビの種は多く、日本には15種ものテナガエビ属のエビが生息しています。絶滅危惧種に指定されている個体もいます。

テナガエビの釣り

テナガエビの釣りは、初心者や子どもでも手軽に楽しむことができ、夏の風物詩としても有名なターゲットです。日中は、物陰に身を潜めているので、消波ブロックの影や水草の茂みに餌を送り込みましょう!

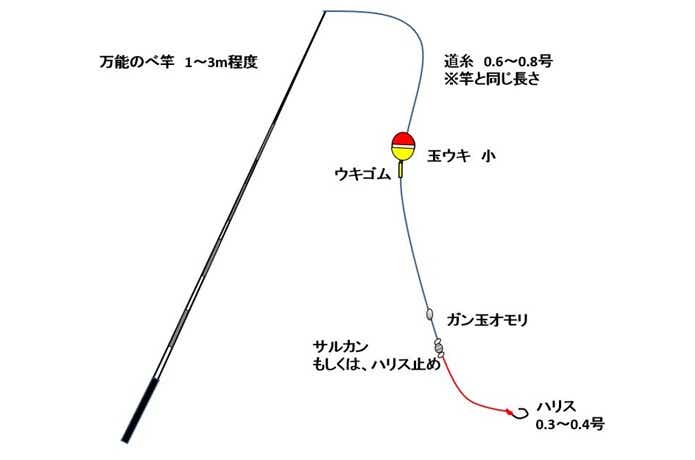

テナガエビ釣りの仕掛け

テナガエビ釣りの仕掛けはシンプル。小場所や足元狙いであれば1~3メートル程度の『万能のべ竿』がおすすめです。

▼テナガエビ釣りを詳しく紹介している記事です。

テナガエビ釣りのエサ

テナガエビ釣りのエサは、アカムシやミミズ、ゴカイなど魚を釣る虫エサを使います。活きエサが苦手な方は、ゴカイに似せたワームや魚肉ソーセージなどでも釣る事ができます。

▼テナガエビ釣りでも使えるエサの代用品を紹介している記事です。

テナガエビの飼育

テナガエビは、見た目も良いことから、観賞用に飼育される方もいらっしゃいます。個体により差はありますが、最大で20センチ程度に成長することもあり、甲殻類ファンを魅了するエビでもあります。

水槽の大きさ

水槽の大きさは、60センチ程度であれば2匹の飼育が可能です。水質悪化に強いとされていますが、良い環境を保つために、エアレーションとろ過装置を準備しましょう。また身を潜められるように、隠れ家の設置や砂、砂利を敷き詰めてあげると良いでしょう。

水温

テナガエビは、水温にややシビア。20度前後を保つように管理することが大切です。ヒーターなどを用いる場合は、夏季の水温上昇に要注意です。

飼育エサ

肉食性が強いことから、小魚や活きエサを与えることがベストですが、観賞魚用の人工飼料もおすすめです。与える頻度は、1~2日に1回程度で十分でしょう。

一般的なエビ用のタブレットエサを与える場合は、植物性の人工飼料ですと、食べ残しが発生するケースもあるので、注意が必要です。

繁殖

テナガエビの繁殖は、飼育では困難とされています。理由としては、幼体は海水域で大きく成長をし、川底を歩いて淡水域に定着する習性があるためです。

テナガエビのレシピ

テナガエビは、非常に食味がいいことで食用としても人気。一週間程度水を変えながら泥抜きを行い、料理酒で締めます。殻が柔らかいので、丸ごと食べる方が多くいらっしゃいます。

唐揚げ

居酒屋さんのメニューにもある『川エビの唐揚げ』。味わったことがある方も多いのではないでしょうか。殻が付いたままのテナガエビは、サクサクとした触感が強く、大きく成長した個体は食べごたえを十分に味わえます。

テナガエビは釣って飼って食べて良し!

釣って、飼って面白く、食べても美味しいテナガエビ。なかなか3つも楽しみがある対象魚はありませんね。テナガエビは都市部の河川でも気軽に楽しめるターゲットです。家族で、晩ごはんのおかずを採りにテナガエビ釣りに出かけましょう。