フカセ釣りには欠かせない

フカセ釣りでは当たり前の様に使用されている円錐ウキですが、何故円錐ウキが定番なのでしょうか?

今回は、そんな円錐ウキに焦点を当ててお話していきたいと思います。

円錐ウキを使うメリットやおすすめアイテムを紹介しますので、ウキ選びにお悩みの方はぜひ参考にして下さい!

円錐ウキの強み

円錐ウキと並び、フカセ釣りではポピュラーな棒ウキ。中には「使い分け方がよくわからない」という方も多いでしょう。

そこで、棒ウキと比較した際の円錐ウキの強みについてまとめました。

絡みにくい

見た通りのコンパクトなフォルムなので、棒ウキと比較すると仕掛けが絡みにくくなります。

遠投してもあまり絡まないため、ウキ釣りに慣れていない方でも使いやすいと言えるでしょう。

強風に強い・遠投性能が高い

棒ウキはトップが水面から露出した状態で浮くため、風が吹くと煽られて仕掛けの安定感が損なわれますが、円錐ウキは水面ギリギリに浮くので強風下でも仕掛けを安定させることができます。

また、コンパクトなフォルムなので飛行姿勢が安定しやすく、遠投性が高いので風が強い状況でも狙ったポイントに仕掛けを投入することが可能です。

高い位置からの視認性が良い

棒ウキの方が視認性が良いイメージがあるかもしれませんが、それは見る角度(目線の高さ)次第で異なります。

円錐ウキは上方向から見た時の面積が大きいため、足場が高い堤防や磯、近距離での視認性に優れています。

円錐ウキの弱み

では、円錐ウキの弱みとはなんなのでしょうか?

使いこなすためには、しっかりと弱みを把握しておくことも大切です。

感度が悪い

棒ウキやカヤウキと比べ、円錐ウキは感度の面で劣ります。小さいアタリが表現されにくく、アタリとして認識しにくいことも。

そのため、穏やかな海域で小さなアタリを取るような釣りには棒ウキやカヤウキが適します。

しかし、感度が良すぎるとアタリ以外の小さな変化を捉えすぎ、釣り人にとってノイズ(不要な情報)となる場合もあるため、“適度に感度が悪い”ことは円錐ウキのメリットとも言えるでしょう。

遠投すると見えにくい

遠距離になればなるほどウキ上面の見える面積が減ってくるので、必然的に見えにくくなります。とくに足場が低い釣り場ほど顕著です。

糸落ちが悪い(仕掛けが馴染みにくい)

円錐ウキの多くは中通しタイプですが、中通しウキはウキの中を道糸が通る構造のため、ウキと道糸に抵抗が生じます。

それゆえ、環付きタイプの棒ウキなどに比べて糸落ちが悪く、仕掛けが馴染みにくいのです。

円錐ウキのタイプ

先ほども少し触れましたが、円錐ウキには中通しタイプと環付きタイプの2種類があります。

それぞれ特性が大きく異なります。

中通し

ウキの中を道糸が通る構造で、市販の円錐ウキの多くは中通しタイプになっています。

仕掛けが絡みにくい、道糸を張った時にウキが沈まない、ラインコントロールしやすい(仕掛けの操作性に優れる)ことが特徴です。

環付き

棒ウキと同じく、ウキペットを用いて道糸に取り付けるタイプです。ウキと道糸の抵抗が少なく、糸落ちが良いのが最大の長所です。

また、ウキの交換がワンタッチででき、いちいち道糸を切って仕掛けを作り直す手間が掛からないのも魅力。

しかし、飛行姿勢が安定しにくいこと、やや仕掛けが絡みやすいことが難点です。

円錐ウキの形状

形状に注目すると、円錐ウキは5種類に大別されます。

どれも似たように見えますが、使ってみると違いがハッキリわかるはずです。

ドングリタイプ

もっともオーソドックスな形状で、オールラウンドに使えるタイプです。幅広い釣り方・状況に対応するため、まずはドングリタイプから使い始めるのがおすすめ。

傾く(沈む)時の抵抗がやや大きく、アタリが少しボケたり、魚に違和感を与えたりする場合があります。

逆円錐タイプ

下膨れ・涙型とも呼ばれるタイプで、その名の通りに下部が膨れていることが特徴。重心位置が低くて安定性が高いため、波風が強い時にも仕掛けが暴れません。

その反面、感度がやや悪いことが弱点です。全遊動釣法や沈め釣りなどによく用いられます。

中間タイプ

真ん中が膨れていて、ドングリと逆円錐の中間的な性質を持っています。バランスが良いので扱いやすいウキです。

三角ヘッド

全体のシルエットはドングリタイプと似ていますが、トップが三角(ソロバン状)になっていることが特徴です。

仕掛けを適度に張りながら流すとヘッドが釣り人側を向いて傾くため、遠距離での視認性が優れます。

また、ドングリタイプよりもヘッドが水面から出にくく、波風に強いこともメリットです。

斜めウキ

道糸がウキの内部を斜めに通り、斜めの状態で浮く特殊なウキです。通常の中通しウキよりもウキと道糸の抵抗が少なく、軽い仕掛けを馴染ませやすいことが最大の特徴。

全遊動仕掛けを用いた全層釣法で効果を発揮します。

円錐ウキの浮力

メーカーによって浮力表記や浮力調整は異なるものの、0号(ギリギリ浮く)・プラス浮力(浮く)・マイナス浮力(沈む)の3種類の浮力があります。

ウキの浮力は釣果を左右する要素のため、それぞれの浮力についての基礎知識を解説します。

0号

ほとんどのメーカーが“オモリなしでギリギリ浮く浮力”として定義しているのが0号です。

そのため、刺しエサ・ハリ・ハリスの重みでだけでウキがちょうど良い状態で海面に浮きます

ガン玉を打たずに刺しエサを漂わせるように流したり、極小のガン玉を打って沈め釣りに用いたりします。

プラス浮力

G◯(G1,G2……)、○B(2B,3B……)、○号などと表記されているものは、プラスの浮力を持っています。

例えば、G2のウキならばジンタン(極小のガンダマ)のG2をセットするとギリギリ浮く設定です。

基本的には、ウキの浮力とガン玉の号数を揃えて使います。

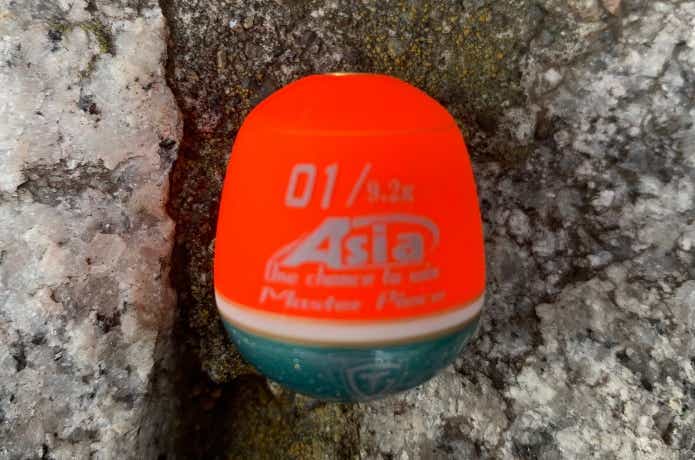

マイナス浮力

00や000などと表記されるウキはマイナス浮力を持っています。つまり“沈むウキ”ということで、おもに沈め釣りで使われるウキです。

00を例にすると、ウキに刺しエサ・ハリ・ハリスの重みが乗ると、ジワジワとウキが沈んでいきます。

マイナス浮力はメーカーによって記載が大きく異なりますが、0シブ・0C・0α・01などと記載されたものがマイナス浮力です。

おすすめの円錐ウキ

釣研 ネオセレクト M

コストパフォーマンスに優れた定番のドングリウキです。

半遊動仕掛けでウキを浮かせた釣りに適しており、フカセ釣り入門に最適です。

釣武者 鬼馬ウキ攻

独特のカラーリングが施されていて仕掛けの動きがわかりやすいウキです。

上部下部のリングにSiCリングを採用しており、糸落ちも良好。半遊動仕掛けと好相性です。

デュエル TGウェーブマスター

低価格モデルながら上部のリングにSiCリングを採用しています。表面がハードコートされているので衝撃に強い点もGOOD。

中膨れの中間タイプですので、どんな状況でも使いやすいウキです。

釣研 スーパーエキスパートUE 0C

沈め釣りにおすすめなマイナス浮力の逆円錐タイプです。

絶妙な浮力に設定されており、沈め釣りにおいて撒きエサと刺しエサの同調を簡単に実現してくれます。自重が重たいので遠投も簡単です。

釣り方・状況にあった円錐ウキを選ぼう!

円錐ウキはアタリを表現する以外にも、仕掛けをコントロールしたり、風や波に対応したりするなど、色んな役割を担っています。

釣り方・状況に応じたベストなウキを選択する事で確実に釣果に繋がるので、ぜひウキ選びはこだわってみてください!

筆者の紹介

tsuki

関西出身の元釣具屋。釣具店時代の知識を活かして皆様の役に立つ情報を発信していきます♪

釣りはいろんなジャンルをしていますが、その中でも好きな釣りはタナゴ釣り。