なるほどウキ止めって?

なるほどウキ止めとは、一般的なシモリ玉を使用するウキ止めとは異なり、ウキ止め糸のみでウキを止めるシステムです。

磯釣りの名手・山元八郎氏が、ヒラマサ釣りをする際に従来のウキ止めではウキに水圧が掛かり過ぎて道糸が切れてしまうことから考案した仕掛けです。

適度にハリがある糸を用いることで、ヒゲがウキ上部のリングで止まることでウキ止めとして機能します。

そして強い力が掛かると(魚が食うと)、ウキ止め糸がウキを抜けてウキ自体には負荷が掛かりにくくなるというシステムです。

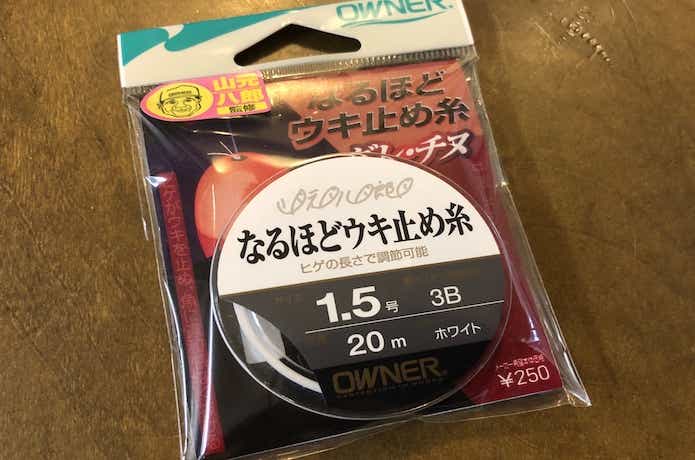

なるほどウキ止め専用の糸がオーナーから発売されており、ウキ止めとして最適な硬さの糸に設計されています。

なるほどウキ止め糸の結び方

なるほどウキ止めに決められた結び方はありませんが、代表的な2種類の結び方をご紹介します。

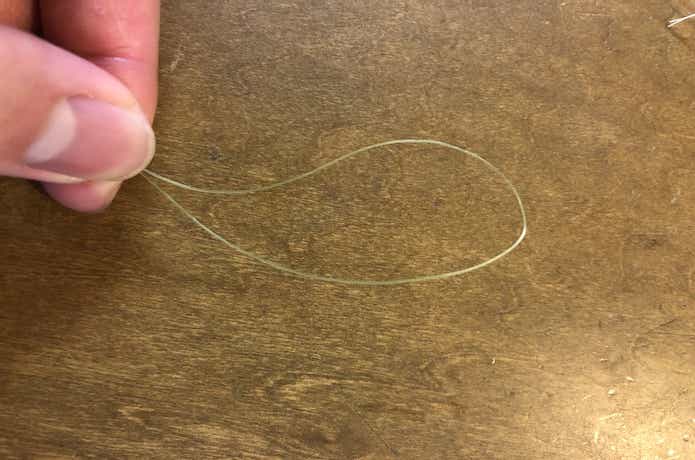

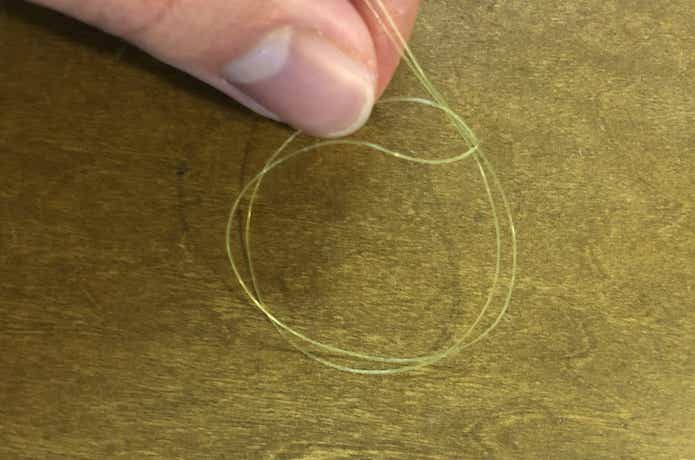

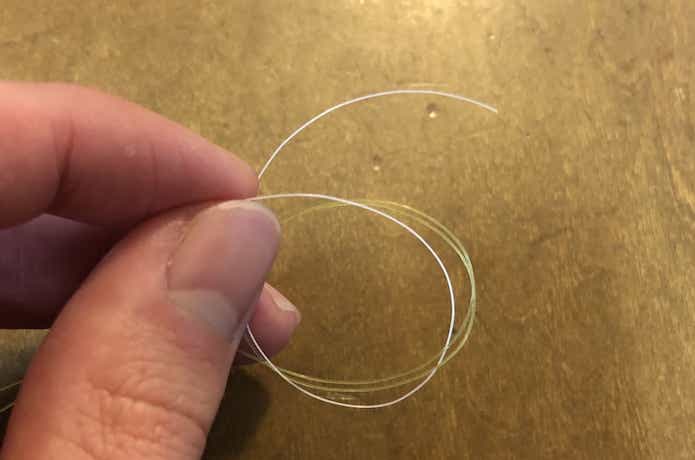

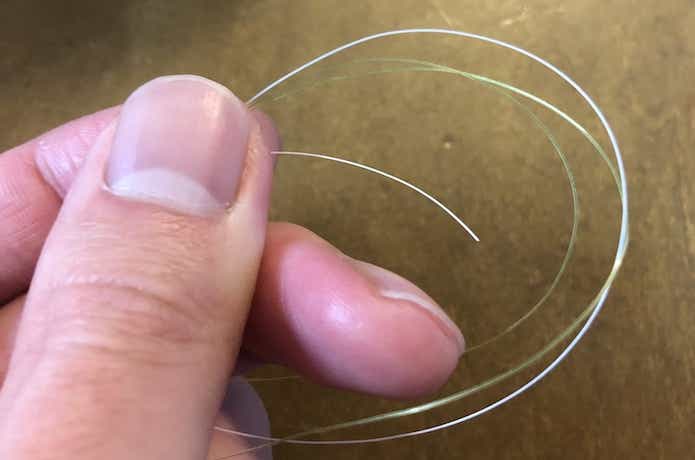

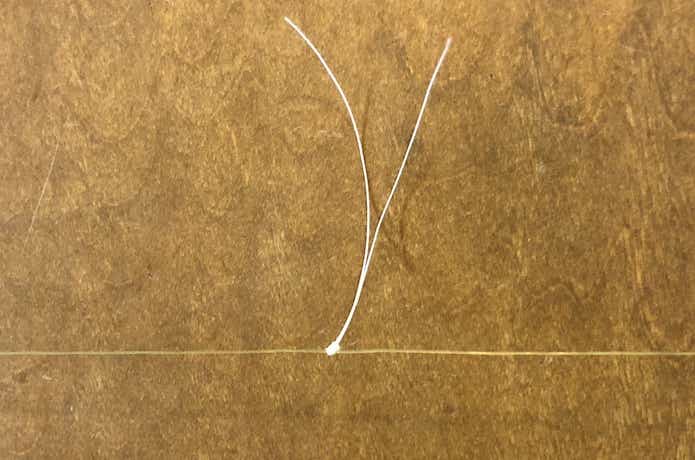

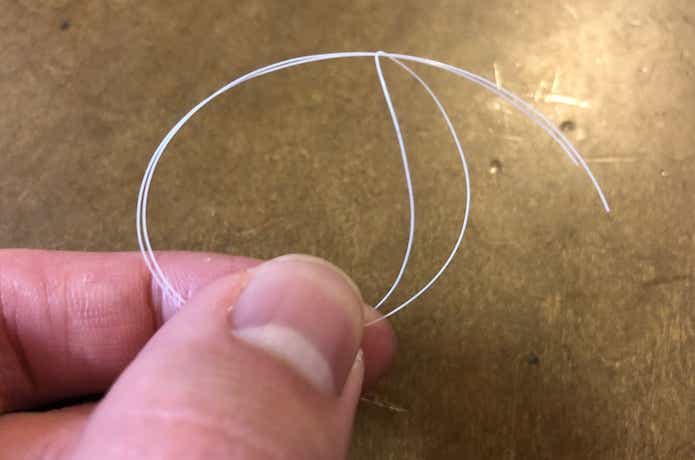

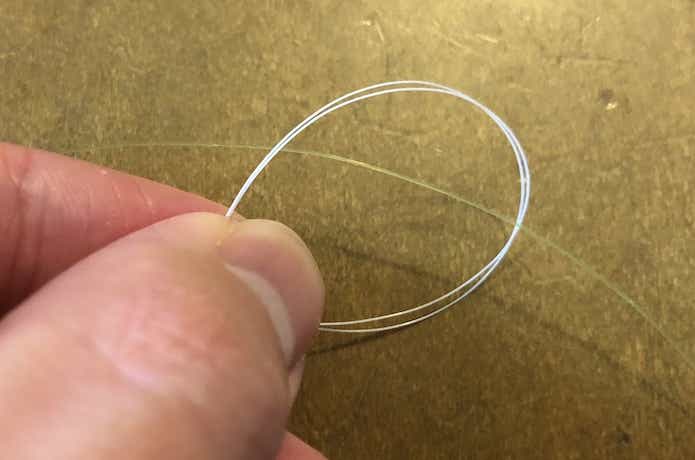

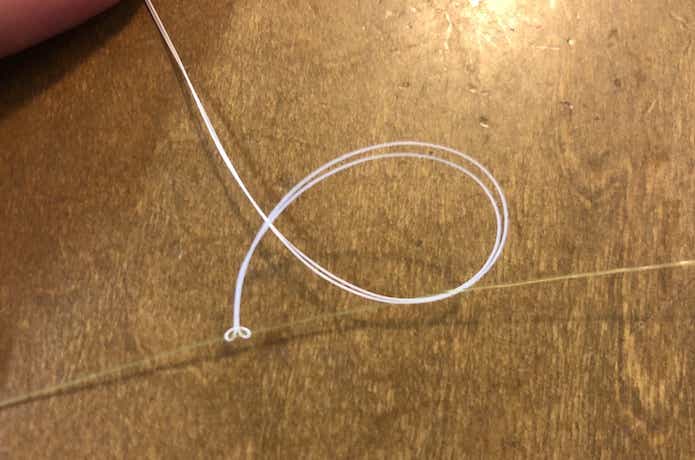

白い糸がウキ止め糸、黄色い糸が道糸です。

結び方その①

手順1:道糸を二つ折りにする

手順2:ループを作る

手順3:道糸のループにウキ止め糸を重ねる

手順4:ループにウキ止め糸を2回くぐらせる

手順5:ウキ止めを締め込み、道糸を左右に引っ張る

手順6:ウキ止め糸を適度な長さ(3〜7ミリ)にカットして完成!

※2個付けるとさらに強力になります

結び方その②

手順1:ウキ止め糸を二つ折りにしてループを作る

手順2:ループの中に道糸を通す

手順3:ウキ止め糸を締める

手順4:道糸に巻きつける

手順5:締め込んで余分な糸をカットして完成

なるほどウキ止めのメリット

道糸がタカ切れするのを防ぐため考案されたなるほどウキ止めですが、他にもたくさんのメリットがあります。

ここでは、フカセ釣りにおけるメリットを解説しましょう。

魚に違和感を与えない

一般的なウキ止めとシモリ玉を用いた仕掛けでは、魚が食ってもシモリ玉がウキを通り抜けないので、魚にウキの抵抗が掛かります。

このため、魚に対して違和感を与えてしまいます。

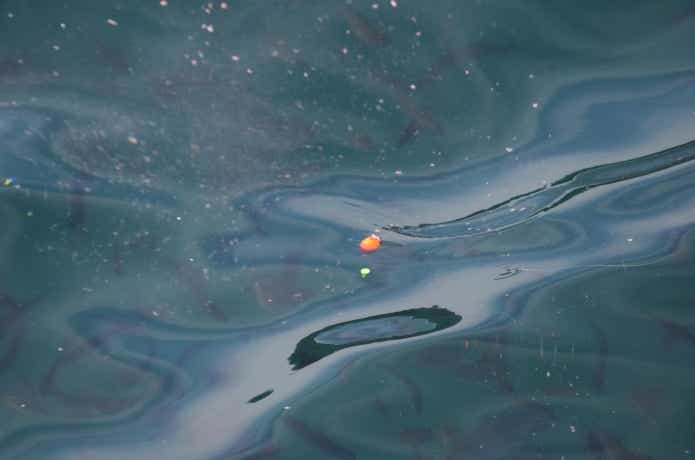

なるほどウキ止めは、仕掛けを流している時はウキ止めとしての役割を果たしつつも、魚が食った時にはウキのパイプを抜けてくれるため、魚に掛かるウキの抵抗は最小限になります。

そのため、警戒心が強く食い渋る魚に対して有効な仕掛けです。

半遊動と全遊動を瞬時に切り替え

仕掛けを作り直さずとも、ウキ止め糸をウキの下に移動させるだけで、半遊動から全遊動へ簡単に切り替えられます。

もちろん、半遊動にも簡単に戻せるため、状況に応じて素早く対応できることもメリットです。

なるほどウキ止めの注意点

便利ななるほどウキ止めにも弱点はあります。使用上の注意点をしっかり把握しておきましょう。

重い仕掛けはウキ止めが抜ける

オモリが重くなると、ウキ止め糸が負荷に耐えきれずに抜けてしまいます。パッケージの表記を参考にしつつ、ウキ止めが抜ける場合はシモリ玉を入れましょう。

ウキ止め糸の太さにもよりますが、5B程度のオモリになってくるとなるほどウキ止めでは止まりません。

流れが強い場所では使いにくい

オモリが重くなくても、流れが強い本流やサラシなどでは仕掛けに負荷が掛かってウキ止めが抜けてしまうことも。

仕掛けの安定性もなくなるため、流れが強い場所ではシモリ玉を用いた仕掛けを使用しましょう。

アタリが判りづらい

ウキへの抵抗が掛かりにくい仕掛けのため、アタリの出方がはっきりしない場合があり、とくに小さなアタリはボケやすくなります。

しかし、この点はメリットである食い込みの良さとのトレードオフなので、どちらを優先するかは釣り人次第です。

強く締め込み過ぎない

ズレ(タナボケ)を気にしてウキ止め糸を強く締め込み過ぎると、道糸がカールしたり傷つく恐れがあります。

また、ウキ止めを移動させる際の摩擦も大きくなるので、力いっぱい締め込み過ぎないようにしましょう。

なるほどウキ止めを使いこなせ!

メリット・デメリットともにあるなるほどウキ止めですが、状況に合わせて使いこなせば間違いなく武器になります。

厳寒期の食い渋り対策などに活用してみてはいかがでしょうか!

オーナー なるほどウキ止め糸

筆者の紹介

tsuki

関西出身の元釣具屋。釣具店時代の知識を活かして皆様の役に立つ情報を発信していきます♪

釣りはいろんなジャンルをしていますが、その中でも好きな釣りはタナゴ釣り。