サゴシとは

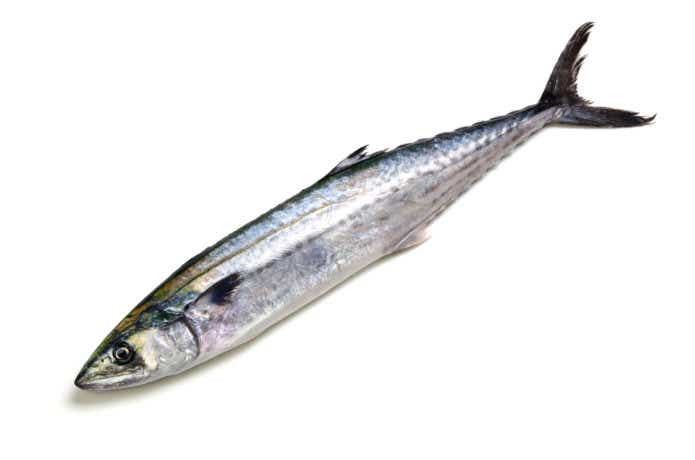

サゴシはスズキ目サバ科に属する海水魚。出世魚で、サイズにより呼称が変わります。サゴシ(40~50センチ)、ナギ(50~60センチ)、サワラ(60センチ以上)。標準和名はサワラ(鰆)と言います。体形は、側偏した胴体で、縦に細長く、大きな口には鋭い歯があります。体色は全体的に銀色で、青褐色の丸い斑紋が不規則にならんでいます。

サゴシの生息域・生態

北海道南部から東シナ海に分布し、春から秋には沿岸の表層を群れで泳ぎ、水温が下がる冬には外海のやや深場に移動します。産卵期は春から初夏にかけて、何度かに分けて行い、1年で45センチほどに成長します。肉食性で仔魚のときから魚類を捕食します。

サゴシの臭いの原因は?

匂いが強い魚として有名なサゴシ。強烈な匂いの原因は魚体表面のヌメリからきています。水温の低い冬から春に釣れるサゴシの匂いはそれほどひどくありませんが、水温が上がるにつれ匂いも強くなっていきます。

釣ったサゴシはスグに締めよう

サゴシはサバの仲間なので、同様に痛みの早い魚です。美味しく食べるには、適切に締めることが大事です。

■締め方手順

| 1 | エラのところから背骨を切断して、海水に入ったバケツに入れて血抜きをする。 |

| 2 | 血抜きが終わったら表面のヌメリを洗い流す。 |

| 3 | 頭部を切断して、内臓を取り出し、中を綺麗に洗います。 |

| 4 | 水を拭き取って、魚が直接氷に当たらないようによく冷えたクーラーボックスに入れます。 |

※アニサキスが内臓にいることがあります。内蔵を取り出すのは、アニサキスが身に移らないようにする為で、サゴシを生で食べる際に必要な作業です。

サゴシの料理・旬

産卵後の夏場を除いて、1年中美味しく食べられる魚です。関東では、脂ののる産卵前の12~2月を旬とし、瀬戸内や和歌山などでは真子や白子も食べるため、5~6月を旬としています。青魚ですが、身は白身でクセがなく上品な味わいで、新鮮なものはお刺身で食べるのがおすすめです。瀬戸内海や関西では、西京漬けにしてよく食べられており、他にも塩焼き、ムニエル、天ぷら、竜田揚げなど、色々な調理法で美味しく食べられます。

当店特製さわらの味噌漬け

日本食研 サワラのバジル焼オイル700g

レシピ例

サゴシ釣り

サゴシは梅雨頃から狙うことができますが、9~12月がベストシーズン。岸からは潮がよく通るような、堤防の先端や張り出した磯が狙い場です。釣法は岸から20~60グラム程度のメタルジグを投げる「ライトショアジギング」がおすすめ。高活性時には、表層でタダ巻きするだけでも食って来る事もありますよ。

ライトショアジギングについては以下のリンクで詳しく説明しています。

サゴシを釣って食べよう!

サゴシは非常に美味しい白身で、高級魚として扱う地域もあるほどです。臭い匂いも、ヌメリを綺麗に洗うことでなくなります。強い引きも味わえるサゴシ釣り、ぜひ釣って、新鮮なサゴシでしか味わえないお刺身を食べてみてください!