Q. クランクベイトはなぜ釣れる?

なぜ釣れる、クランクベイト!

クランクベイトの歴史は古く、我々「グランダー武蔵世代」がバス釣りを始めたころには、すでに完成されたシステムとして完璧に体系化されていました。

そして驚くべきことに、当時から20年以上が経った令和バスフィッシング界においてもその姿をほとんど変えず、キング・オブ・ハードルアーの座を譲ろうとしません。

こうまで親しまれる最大の理由は、クランクベイトが数あるルアーの中でも随一の捕獲能力を持っていることに他なりません。

クランクベイトはなぜ釣れるのか? 筆者の経験をもとに、その謎を解明していきます。

A. バスを迎えにいける数少ないハードルアーだから

クランクベイトはバスを迎えに行ける数少ないハードルアー

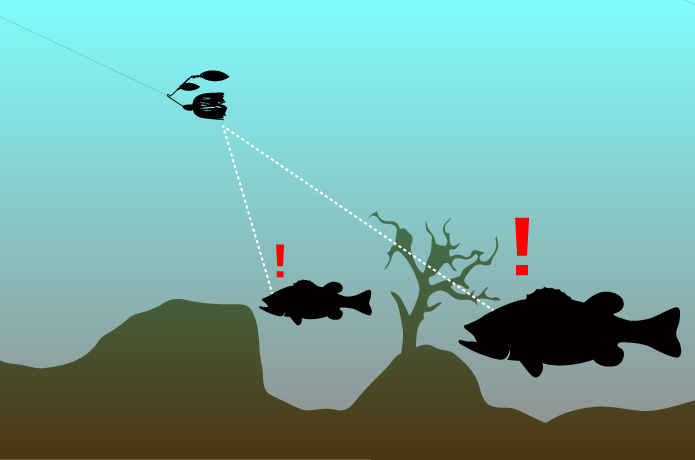

これからの話をわかりやすくするために、すべてのルアーを「バスを迎えにいくルアー」と、「バスを引き寄せるルアー」とに分類しましょう。

とにかく前提として、筆者はクランクベイトを「バスを迎えにいくルアー」と定義していることを、まずはじめに伝えておきます。

クランクベイトは“バスを迎えにいく”ルアー

サーチベイトの代表スピナーベイトは、バスを引き寄せるルアー

そもそもハードルアーの多くは、遠投性能、あるいはスピード、ボリュームや視覚効果・聴覚刺激といった、“ルアーの存在感”を利用して、バスを引き寄せることに長けています。

いわゆる、サーチベイトと呼ばれるルアーの大半が、アピール力に優れたルアーがほとんであることから見てもそれは明らかです。

つまり、ルアーの存在感に臆さない果敢さと、スピードについて来れるだけの運動能力をもった、どこに潜むかも知れないバスを釣る手段として、ハードルアーが好まれているとも言い換えられます。

一方でフィネスや撃ち物といったチョコザイな釣りは、バスがいそうなスポットを直撃することで、即座に食うか食わないかの判断を迫る釣りです。

バスを引き寄せるだけのパワーがないので、手をこまねいてじっと待ってみたり、ネチネチと誘いを入れて、なんとかルアーを口に運ばせます。

「発見させて追わせる」というプロセスを省略した釣りなので、「バスを迎えにいくルアー」という表現がピッタリですよね。

こうした釣りは、バスがいるであろう特定の点、または悪くとも線状に大きな期待が込められるような状況でないと、やり抜くのは難しい釣り。

そこにバスがいると確信が持てるのであれば、非常に協力な武器とも言えますが。

クランクベイトならバスの潜むスポット直撃できる

バスがいるであろうレンジや障害物に、ピンポイント爆撃をかますことが本懐……。ズバリ、僕がクランクベイトを「迎えに行くルアー」と呼んでいるのは、このような理由からです。

バスの鼻先に送り込めるルアーは“釣れる”

怪しいところを刻むだけで釣れてしまうクランクベイト

クランクベイトでバスが釣れる理由を深堀りするには、そもそもバスの目の前にアプローチできる、あるいはしやすいルアーの方が、現代においては有利だということを理解しておく必要があります。

シンプルな話。バスがいるかどうかもわからないエリアに、ただ漫然とルアーを投げて巻くよりも、“いかにもバスが着いていそうなスポット”だけを撃ち流した方が効率がいい場合がウンと多いからです。

そうした、点を撃ち抜く釣りの代表格がフィネスの大部分であり、撃ち物であり、ときにクランクベイトでもある。

それだけの話なのですが、じつはなんの工夫もなくバスの鼻先に送り込めるルアーの中で、クランクベイトほど瞬間的かつ暴力的なアピール力を持ったルアーはなかなかありません。

クランクベイトの排他的特徴

これぞクランクベイトのステレオタイプ(ダイワ RPMクランク)

みなさんご存知の通り、クランクベイトのほとんどはフローティングルアーであり、それぞれに独自の潜航深度が設定されています。

ごく当たり前の使い方をしている限り、一定の距離を巻き寄せることで、クランクベイトは指定の潜航深度に到達します。

また潜るために設けられたリップと、独自のズングリむっくりな形状。そしてそれによってもたらされる高い浮力が盾となり、極めて根がかりしにくいという特徴を持ちます。

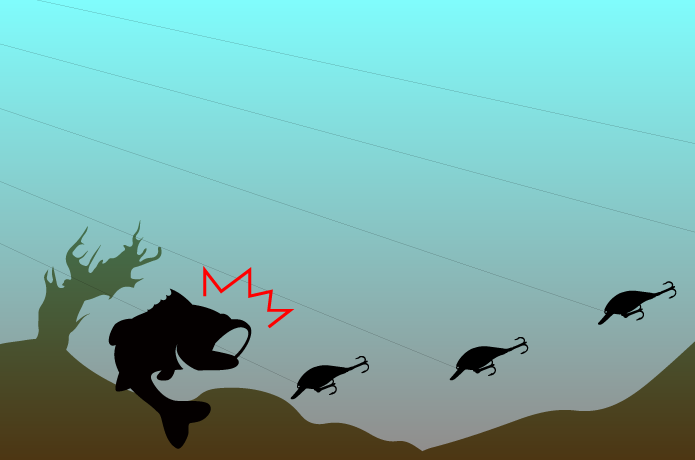

高速で忍び寄り、高速で駆け抜けるクランクベイトにバイト

バスの目の前にルアーをアプローチする釣りは、多くの場合、ルアーをじっくり見せる釣りになります。言い方を変えれば、「バスに考える時間を与える釣り」ということです。

ところがクランクベイトは先に述べた通り、巻き寄せることでバスのいそうなレンジ、障害物へリーチします。

当然のことながら、あっという間にスイートなスポットを通り過ぎてしまうのですが、これがキモとなる部分。

トップウォーターやサブサーフェイスでもない限り、指定の点を高速で通過できるルアーというのは、ほとんどありません。

ファットさとスピードが強烈な“水押し”を生む

ではなぜ、バスの鼻先を高速で駆け抜けることに意味があるのか?

それはクランクベイトが他のルアーに比べ、バスの感覚神経のうち触覚(側線神経)に対し、アピールする力がずば抜けているからです。

説明しやすいように、止水状態での話をします。止水状態における水押しとは、動体(ルアー)にかかる水の抵抗とイコールです。

水を動かすものは、それ以外にありません。抵抗が大きければ大きいほど、強く水を押します。

ルアーが完全に静止している状態では、抵抗は生まれないため、水押しは生じません。動いていることが、水押し発生の最低条件です。

で、いったいどれだけ発生するかというと、液体の密度(ρ←ローと読みます)、動体の形状や向きに依存する抗力係数(Cd)、投影断面積(S)、移動速度(V)によって計算することができます。(式にすると抗力(D)=1/2*ρ*Cd*S*V^2)

水の密度は水温によってほんのわずかに変化するとはいえ、ほぼ一定。抗力係数は逐一考えるのが面倒、かつややこしいので無視して、とりあえずシンプルな部分だけ抜き出すと、面白いことがわかります。

S*V^2……つまりルアーに対してかかる水の抵抗は、投影断面積と、移動速度の2乗に比例して大きくなるということ。

言い換えれば、投影断面積が大きく、移動速度が速いほど水を押すってわけですね。

ズングリボディは強烈に水を押す

「小刻みにピリピリ動く」だの、「ゆっくり倒れるようにアクションする」だの言われるものは、数値化すると、ほとんど水を押さないことがわかります。

また、この水押しをバスが知覚するのは、ご存知の通り側線神経によるもの。こういうことをいうと夢を潰しかねないのですが、側線は遠隔センサーではありません。

側線神経の応答距離は、だいたい魚の1体長程度ということが知られています。

クランクベイトを投げるべき状況とは

いつ何時でも効果的、というわけではないのがこのルアー

「好きなら投げろ!」というのが1番の正解なんですが、これも仕事なので一応自分なりの考えを書いておきます。

これまでの話通りに、地形や障害物に着いたバスを釣るのであれば、それすなわち、“点に執着するような状況”を見つけて投げるべし。

外的要因によって、バスが障害物に固執したとき

やはり濁りとは親和性が高い

そもそもいつだって障害物にピタリと張り付いているイメージを持たれがちなバスですが、魚類の中ではとくに遊泳能力に秀でているわけではないものの、かなり活発に泳ぎ回る性質を持ちます。

とはいえ基礎代謝が体温に依存している変温動物なので、高水温・低水温、あるいは短期間のうちに著しく水温が変化したとき、またそのほかにも水中の溶存酸素量の減退、過度な緊張状態などによっても、大きく運動能力が制限されます。

もっと言うと、バスは視覚に大きく依存した魚でもあるので、風雨やプランクトンの大量発生などによって、強烈な濁りが発生した場合にも運動能力が低下します。

いずれにせよ、バスは自身にとってネガティブな環境に置かれたとき、動き回ることをやめて心安らぐ点に執着すると考えられます。

産卵期前後

クランクベイトでの釣果がハネることでよく知られるスポーニングシーズン前後は、1年を通してバスがもっとも点に執着する時期です。

とくに晩冬から初春にかけては、運動能力の低いバスが産卵床を置くに相応しいスポットを求め、ゆっくりとネジを巻き直すタイミング。

レイドジャパン レベルクランク ゴリラー

| 全長 | 66mm |

|---|---|

| 自重 | 5/8oz |

まとめ

アングラーひしめくフィールドでは、人的なプレッシャーの影響もあり、バスの活性=運動能力は総じて低い状況の方が多く直面します。

だからこそ現代のバス釣りでは、フィネスに代表されるバスに歩み寄る釣りが盛んなわけですが、一見ストロングなクランクベイトも、むしろタフな状況を何がなんでも打破するためのルアーだと筆者は考えています。

関連記事