大人気のワカサギ釣り

「冬の釣り」というと、ワカサギ釣りを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

ワカサギ釣りは手軽な反面、奥が深く、ビギナーから玄人の方まで楽しめる非常に魅力的な釣りです。

また、100匹を超える大漁も珍しくなく、食べても美味しいことも人気の理由。

今回はそんなワカサギ釣りを詳しく解説していきます。

ワカサギの生態

ワカサギは、キュウリウオ目キュウリウオ科に属する淡水魚です。成魚の体長は15センチほどで、細長い体と小さなヒレが外見上の特徴。

元々は北日本に分布する魚でしたが、食用魚としての需要が高いことから各地で放流が行われ、沖縄や一部離島を除く幅広い地域に生息しています。

成長期に海に降る降海型と、一生を淡水で終える陸封型がおり、主に動物プランクトンや魚卵などを捕食。

寿命が1年の「年魚」だと言われていますが、一部の寒冷な地域では2年・3年生きることが確認されています。

ワカサギ釣りのシーズン

ワカサギ釣りは、地域や釣り場によって釣りシーズンが大きく異なるのが特徴です。

代表的な釣り場のワカサギシーズンを挙げてみました。

北海道 阿寒湖:1月〜翌3月

福島県 桧原湖:11月〜翌3月

群馬県 榛名湖: 9月〜翌3月

神奈川県 芦ノ湖: 3月〜12月

山梨県 山中湖:9月〜翌6月

滋賀県 余呉湖:11月〜翌3月

ワカサギの釣り場

ワカサギ釣りというと、「氷に穴を開けて釣りをする」というイメージが強いかもしれませんが、それはワカサギ釣りの一側面にすぎません。

ここでは、代表的な4つの釣り場を紹介します。

桟橋

湖に掛かっている桟橋の上から釣りをします。

入る場所によって釣果が大きく別れることもあるので、よく釣れている場所を事前に確認しておくのがおすすめです。

ボート

ボートをレンタルして釣りをするスタイルです。

ワカサギがいる場所を見つける必要があるため、魚群探知機を持参するかレンタルするのがおすすめです。

ドーム船

ドーム船の船内から釣りをします。船内は空調が効いており、冬でも寒くありません。

船長がワカサギがいる場所に連れて行ってくれるので、初心者でも安心です。

氷上

凍結した湖面に穴を開けてワカサギを狙います。

テントやドリルといった専用のアイテムが必要で、湖面が凍る北日本特有の釣り方です。

ワカサギ釣りの道具

ワカサギ釣りに用いる道具の大半が、ワカサギ専用アイテムです。他の海釣り道具などを流用することはできません。

ワカサギ釣りの道具といっても色んなタイプのものがありますが、近年主流になっているのは電動リールを用いた釣り方です。

ここでは、ワカサギ釣りに必要な道具と選び方を解説します。

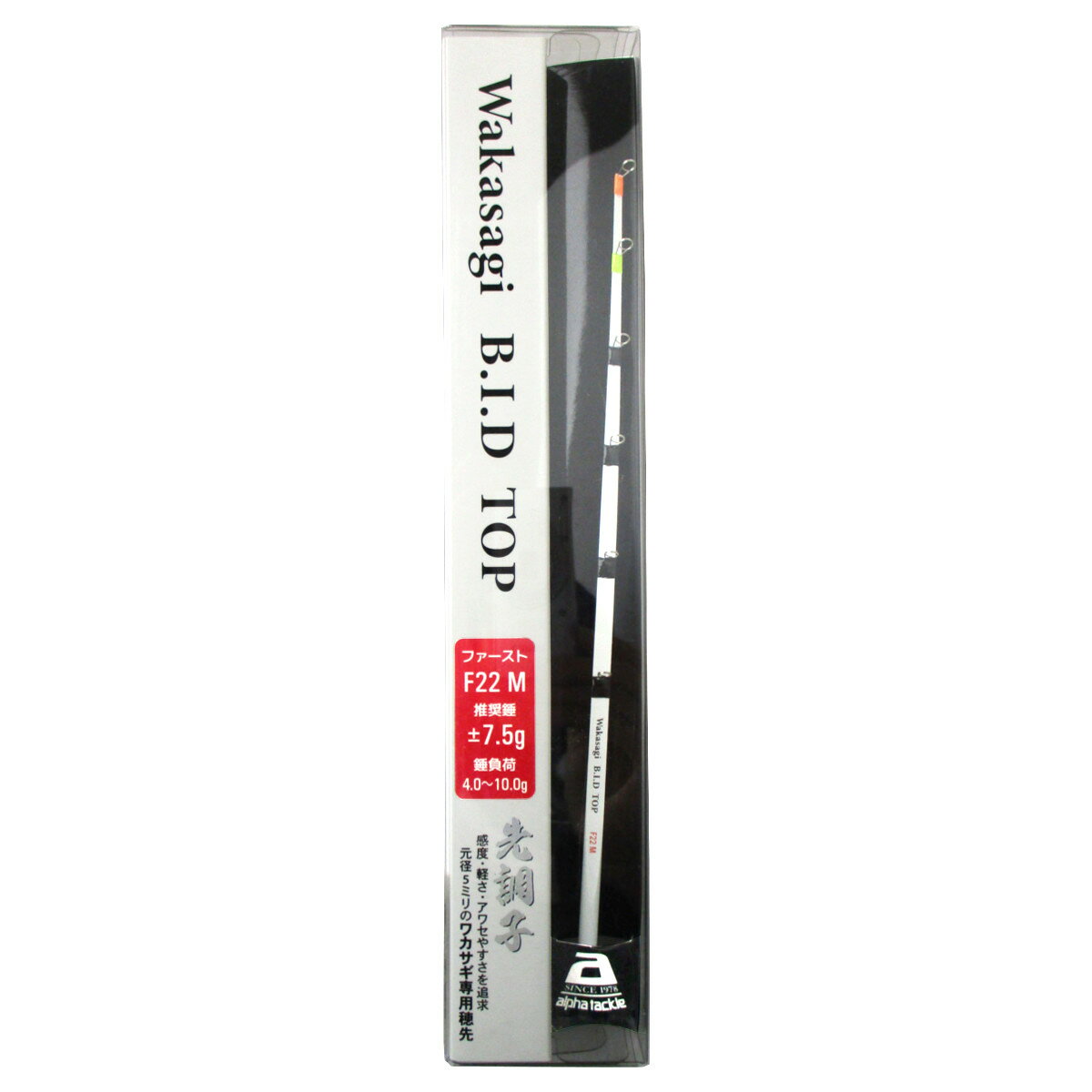

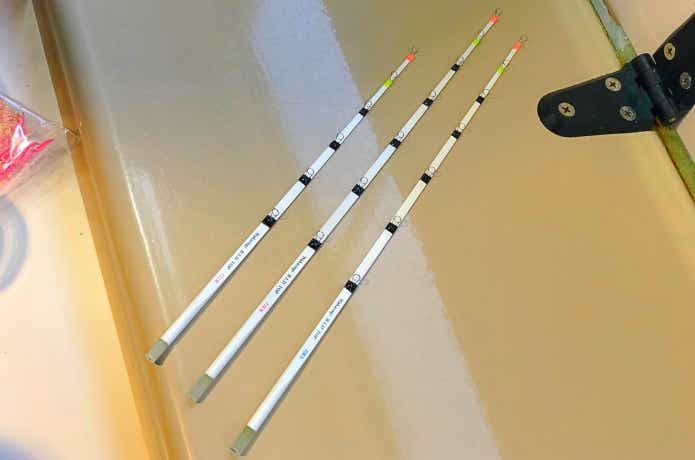

穂先(竿)

ワカサギ釣りに使う竿は穂先と呼ばれ、電動リールに差し込んで使います。

長さは20〜30センチ程度のものが多く、23センチぐらいが標準的な長さです。

穂先の性格に関しては、穂先部分だけが極端に柔らかい「先調子」と、全体的に柔らかい「胴調子」のものに分けられます。

先調子のメリットは操作性が良く、小さなアタリもキャッチできること。胴調子のメリットは魚がオートマチックに掛かることと、掛かった魚がバレにくいことです。

釣り場によって適切な穂先が異なるため、穂先を購入する際は釣具店などで相談するのがおすすめです。

リール

ワカサギ用電動リールはマウスのような形をしており、手元のボタンを押すだけで巻き上げることができます。

水深を表示するデジタルカウンターが付いたリールも多く、釣れた水深が一目瞭然です。

また、近年は自動で誘いを行うリールも発売されており、置き竿で釣ることもできます。

糸

糸の種類は、ナイロンラインとフロロカーボンライン、PEラインの3種類に大別されますが、おすすめはPEライン。

伸びが少ないため、ワカサギの小さなアタリでも鮮明に伝えてくれます。

糸の太さは0.2号前後を選び、50メートル程度リールに巻いておきましょう。

仕掛け

ワカサギ釣りに使う仕掛けは、仕掛けの下にオモリが付く胴突仕掛けが用いられ、鈎の数は5〜7本が一般的です。

仕掛け選びは大切で、まずは鈎の種類と大きさに注目しましょう。ワカサギの鈎は、狐鈎と袖鈎の2つが主流です。

狐鈎はワカサギの活性が低い時やサイズが小さい時に活躍し、袖鈎は活性が高い時やサイズが大きい時に活躍します。

また、針の大きさで釣果が変わることも多いため、狐鈎・袖鈎ともに複数の号数を揃えておくのがおすすめです。

オモリ

オモリに関しても、ワカサギ専用のものが発売されており、0.5〜3号の重さがよく使われます。

水深などによって適切な号数が異なるため、あらかじめ釣具店やボート店に確認しておきましょう。

刺しエサ

エサには、「サシ」か「赤虫」が用いられますが、まずは針に刺しやすいサシを使ってみるのがおすすめ。

サシには、通常のサシと、食紅で赤く着色した紅サシの2種類があります。

虫エサが苦手な方は疑似餌という選択肢もありますが、虫エサの方が圧倒的によく釣れます。

寄せエサ

必須ではありませんが、ワカサギを寄せるための寄せエサを使うこともあります。

ブドウ虫の他には人口エサも発売されていますが、ブドウ虫の方が効果的です。

あると便利なアイテム

「なくても問題ないけど、あったら便利!」というアイテムを厳選しました。

水槽&針外し

効率よく釣りをするためには、釣れたワカサギから素早く鈎を外すことが大切。そこで活躍するのが、鈎外しです。

ワカサギを爪の部分に挟んでハリスを引っ張れば、ワカサギの口が裂けて鈎が外れるという仕組みです。

ワカサギテーブル

電動リール置いて操作するための台です。高さや角度を調整できるものが多く、長い時間釣りをしても体の負担が軽減されます。

魚群探知機

魚群探知機を使えば、ワカサギの群の有無やその水深が一目瞭然です。

コンパクトなワカサギ専用魚探が発売されているので、ワカサギ釣りにハマった方は購入を検討してみてはいかがでしょうか。

釣り場によって必要なアイテム

釣り場によっては必要、もしくはあれば便利なアイテムを選んでみました。

あぐらイス

長時間何もないところに座っていると、背中や腰が痛くなってしまうことも。

ドーム船では必要ありませんが、桟橋や氷上では持っておきたいアイテムです。

ドリル

凍った湖面に穴を開けるために使います。釣り場によってはレンタルが可能なところも。

手動式のものに加え、電動タイプも発売されています。

テント

氷上の寒さや風を防ぐためには、ワカサギテントが必須です。

キャンプ用のテントはフロアシートが付いているので、流用することは難しいでしょう。展開が簡単なワンタッチ式テントが人気です。

ソリ

氷上でテントや釣り具を運ぶのにはソリが便利です。キャリーではスタックしてしまいます。

ワカサギの釣り方

ここからはワカサギの釣り方を、順を追って解説します。

エサをつける

まずは、すべての鈎にエサを付けましょう。

上の写真のように、サシの両端に鈎を刺し、サシの真ん中をハサミで切れば2つの鈎に同時にエサを付けることができます。

寄せエサを用いる場合は、仕掛けの上に寄せエサ用の鈎を装着し、その鈎に刺します。

写真のようにハサミで切れ目を入れることで、体液が出て集魚効果をもたらします。

仕掛けを落とす

エサがセットできたら、仕掛けを投入します。

船長からの指示がある場合は指定の水深まで沈め、指示がない場合は底まで仕掛けを落としましょう。

糸が出て行かなくなったら着底です。

竿を動かして誘う

竿を上下に動かして水中のワカサギを誘いましょう。

待っているだけではワカサギがエサに気づかないので、絶えず誘い続けます。また、誘うことによってサシの体液が出るため、匂いでもワカサギにアピールできます。

誘い方は、トントントンと3回誘って3秒待つのを基本にしてみてください。

アタリを取る

ワカサギがエサに食いついたら、穂先にピクピクっとアタリが表れます。

アタリがあったら軽く竿を煽って、鈎に掛けましょう。ただし、ワカサギは口が弱いので、強すぎるアワセはNGです。

ワカサギはすぐにエサを吐き出すので、アワセは素早く行います。

巻き上げる

ワカサギが鈎に掛かったら、一定の速度で巻き上げましょう。途中で巻き上げを止めてしまうと、バレてしまいますよ。

また、リールを巻きすぎて竿に仕掛けを巻き込んでしまうとトラブルの元なので、注意してください。

たくさん釣るコツ

ここからは、よりたくさんワカサギを釣り上げるためのコツを解説します。

ビギナーは5本針がおすすめ

「一気にたくさん釣りたい!」と考え、鈎数が多い仕掛けを使いたくなるかもしれませんが、初心者の方には5本鈎の仕掛けがおすすめです。

いたずらに鈎数を増やしても扱いが難しくなるだけなので、慣れないうちは仕掛けが絡むなどのトラブルが増えてしまいます。

そのため、まずは鈎数の少ない仕掛けで効率よく釣りをした方が釣果が伸びるはずです。

エサを頻繁に交換する

エサの交換は面倒なので、どうしても同じエサを使い続けてしまうかもしれませんが、それは避けたいところ。

なぜなら、エサは時間が経つにつれて劣化するからです。サシの体液がなくなってしまっては、ワカサギが寄ってきません。

サシが皮だけのペラペラ状態になったり、色が抜け落ちてしまったら、新しいサシに交換するようにしましょう。

いろんな誘いを試す

ついつい誘いが単調になってしまうかもしれませんが、アタリが遠のいた場合はいろんな誘いを試してみましょう。

竿をシャクる回数や振り幅、止めて待つ時間を変えてみてください。様々な誘いを試していると、よく釣れるパターンが見つかるはずです。

また、誘い方がよく分からないという方は、釣れている人の誘いを真似するのがおすすめです。

食べるのも醍醐味

ワカサギ釣りの楽しさは、釣ることだけではありません。食べて美味しいことも魅力です。

難しい下処理もいらないので、ぜひ食べてみましょう!

ワカサギの天ぷら

ワカサギの代表的な料理が天ぷら。淡白なワカサギの白身は衣との相性が抜群! 塩で食べるのがおすすめですよ。

ワカサギの南蛮漬け

揚げて酢につけるので、骨まで柔らか。天ぷらに飽きてしまったら、ぜひ試してみたい一品です!

ワカサギの甘露煮

ご飯のおかずにも酒の肴にもピッタリなのが甘露煮。お子さんもお父さんも大満足です。

目指せ束釣り!

釣って楽しい・食べて美味しいワカサギ釣り。

他の釣りやアウトドアレジャーが少なくなる冬季に楽しめる最高の釣りです。

手軽に始められて奥も深いので、ぜひ挑戦されてはいかがでしょうか!

使用したアイテム(山梨県 山中湖のドーム船)

エイテック ワカサギ BID トップ F22M

ハピソン 水深カウンター付ワカサギ電動リール YH-202

オーナー 時短ワカサギ 5本鈎

オーナー 満点ワカサギオモリ