シーバス入門にも最適な「湾奥の川バチパターン」

秋のハイシーズンと同じくらい、シーバス釣りの入門にオススメなのが川バチパターン!

なんと言っても、はじめてすぐのビギナーでも複数キャッチを十分狙えるのがこの時期の魅力です。

一方で、周りは少なからず釣れているのに、自分だけ釣れなかったなんて経験がありがちなパターンなのも事実。

釣れるけど外すと途端に難解になる川のバチ抜けパターンを、実経験を元に解説していきます。

シーバス入門にオススメな理由

このパターンがビギナーにオススメな理由は、「釣れるタイミングの分かりやすさ」。

バチが水面に姿を現すとシーバスのライズが始まり、ライズが止まって水面が静かになるまでの「釣れるタイミング」を認識しやすく、初心者にも分かりやすいパターンと言えます。

また、タイドグラフや天候からバチが抜ける日を予測し、ポイントへ向かうとバチ抜けが始めるという神秘的な状況も魅力的。これはベテランアングラーも同じですね。

じつは大型が狙えるチャンス大!

春に見られる小型の港湾バチ(クルクルバチ)パターンと比べると数釣りは劣るものの、川バチパターンが始まるシーズン初期は、産卵を終えて先に河川へ戻ってきた80cm超えの大型アフターシーバスをキャッチできる可能性が高いのです!

タイミングや釣り方さえ合わせれば、初心者でもランカーに出会える確率が高い時期でもあります。

そもそも「川のバチ抜け」って何?

バチ抜けは、普段は泥底に潜んでいるバチ(イソメ類やゴカイ類)が、汽水域を中心に普段生息する底から抜けだし水面を泳ぎ回り繁殖行動を行う現象です。

底からバチが抜け出す事から「バチ抜け」と呼ばれています。

川バチの特徴

その中でも川バチとは、シーズン初期(1月~3月)に見られるヤマトカワゴカイを中心とした全長10cm〜20cm前後の大きなバチの事を指します。

よく釣具屋さんの生き餌コーナーで売られている、ゴカイやイソメをイメージもらうのが一番近いでしょう。

このバチは、4月頃から港湾エリアで見られる小型のバチと違い、遊泳力が弱く流れに身を任せて流下していくのが特徴です。

!重要!バチ抜けが発生する日の3つの条件

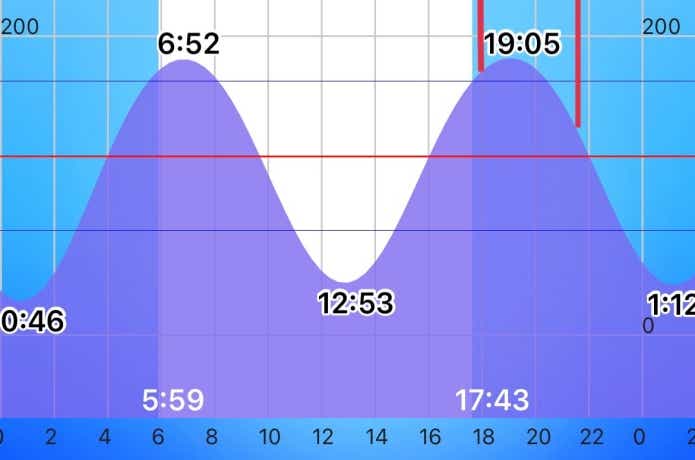

【条件1】日没後

日没後に満潮を迎える日を狙いましょう。

気象情報の日没時間よりも少し後の、空が完全に暗くなるタイミングと満潮が重なる日の方がバチ抜けパターンが成立しやすくなります。

【条件2】大潮最終日から後中潮いっぱい

川バチパターンにおける最大のチャンスは、大潮最終日から後中潮にかけて。

なかでも王道のXデーとされているのは、大潮後の中潮1、2日目です。

【条件3】下げ潮

バチは一定のタイミングで一斉に抜け、水面へ浮いてきてはどんどん流下していきます。

つまり、潮止まり前後から下げ潮にかけて狙うと、時合いが長くなる可能性が高まるのです。

どうしてシーバスはバチを捕食するのか

産卵を終えたばかりのシーバスは体力を消耗しているので、沖でフレッシュなベイトを追いかけ回す元気がありません。

川を流れてくるバチは非常に捕食しやすく、産卵を終えたばかりの体力が少ないシーバスにとって格好のエサとなるのです。

東京湾奥では2月から本格的に川バチパターンが始まる

本格的に川バチがパターンとして成立しやすいのは2月頃から。

1月はまだ底でバチが抜け捕食されている底バチパターンだったり、バチが水面にまで抜けていても、それを捕食するシーバスがまだ河川内へ多く戻ってきていません。

1月が終わるタイミングから、タイドグラフと睨めっこして釣行日を計画してみましょう。

川バチパターンにおすすめのタックル

ロッド

長さはおおよそ、8〜9ft台のものでOK。

旧江戸川、荒川、多摩川といった大河川で使うなら9ft代の長さが使いやすいでしょう。

小規模な河川や、柵があるような都市型河川だと8ftフィート代の方が扱いやすい場面もあります。

パワーに関してはMLがおすすめ。

バチ抜け時はモゾっとした吸い込むようなバイトが出るので、Lクラス程度の乗せやすいロッドが推奨されがちですが、川の流れの中でランカークラスの魚を寄せる場面も多くなる為、バランスの良いMLクラス程度のロッドを筆者は使う事が多いです。

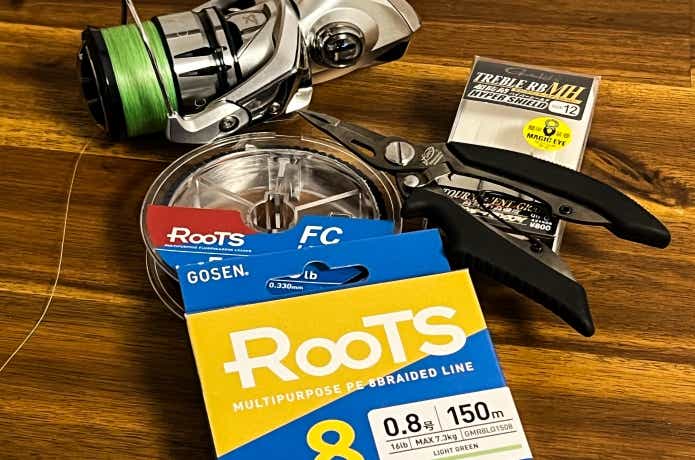

リール

シーバスゲームで主流の、3000番〜4000番の中型スピニングリールで問題ありません。

デッドスローで巻く事が多いのでローギアという選択肢もありますが、回収時の手返しを考慮し筆者はハイギア派です。

じつは川バチパターンの釣りで大切なのは、一定のスピードでリトリーブすること。

急に違うギア比のリールに変えるよりも、普段使い慣れてるリールの方が定速巻きもしやすかったりします。

ライン

PEラインは4本撚りよりも、しなやかな8本撚りがバチ抜けパターンにオススメ。

号数は0.6〜0.8号が最適です。

普段1.2号や1号を使っている場合は、少し号数を細くするだけでも風で受けるラインの抵抗を軽減でき、繊細なアクションのルアーを使うバチ抜けパターンでは大きなアドバンテージになります。

これはリーダーも同じで、太いリーダーを使うとルアーアクションの妨げになったり、リーダーにミスバイトが出る事もあります。

とくにストラクチャーが無い場所であれば、12〜16lb程度の細めのリーダーがオススメ。

素材はフロロでも良いですが、繊細なルアーを表層で使う川バチパターンでは、しなやかで浮力のあるナイロンリーダーを使ってみるのも一つの手です。

川バチパターンをいざ実践!

バチが抜けるポイントと釣れる場所

ポイント選びでキーになるのは、「ハゼ釣りが成立する川(ポイント)か否か」。

一見シーバスとは関係なさそうなハゼ釣りですが、ハゼが釣れる場所は川バチパターンで良いポイントになる傾向があります。

さらにその流域で流れの変化がある場所、地形の変化がある場所、シーバスがステイしているであろう場所、通り道となるポイントを探してみましょう。

エントリーするタイミング

可能なら上げ止まり前の時間にエントリーするのがオススメ。

ポイントへ到着したら水面へのバチの抜け具合、そして流速をチェックしましょう。

ここでバチが抜けていなくても、上げ潮が既に緩んでいたらキャストを開始して問題ありません。満潮前は魚の活性が上がる事も多くあるからです。

時合いが一瞬なんて事もある

満潮を迎え潮が止まる頃からバチが徐々に抜け始めると、ライズもポツポツと起こり始めます。

これは2時間程度続く事もありますが、とくにシーズン初期はバチの数も多いため、釣りやすい時間が15分程度だったなんて日も多いので要注意。

シーバスはバチの流下と共に下っていくので、一箇所で釣れなくなったら早い段階で一気に下流へ移動してみても良いでしょう。

バチが一斉に抜ける「バチそうめん状態」に注意

とくに中潮1〜2日目の、バチが最も抜けやすい日に多いのですが、大量のバチが一斉に抜けて水面がバチだらけになり、まるでバチそうめん状態になることがあります。

こうなると毎投フックにはバチが引っかかり、とても釣りにはならない状況になってしまうのです。

シーバスもわざわざ水面まで出なくてもバチが捕食できるので、捕食音も聞こえなくなりルアーを喰わせるのが非常に難しくなります。

気象条件のいい日は迷わず釣り場へ!

川バチのシーズンである2月〜3月は北風、南風が強い日も多く、水面が波立ってスローな釣りを展開するのが難しい状況も多々あります。

さらにバチパターンは雨にも弱く、まとまった雨が降ると真水や濁りが入ってバチが抜けにくくなってしまいます。

バチが抜けるであろうと予測される、日没後に満潮を迎える後中潮1、2日目に加え、晴天続きの無風であれば貴重なXデーになる可能性が高まります。

こういった日は、迷わず釣り場へ向かいましょう。

川バチパターンの基本的な釣り方・狙い方

川バチパターンは、ルアーを上流側にキャストし、流れた分のラインスラックを回収する程度のデッドスローリトリーブが基本的な釣り方。

また川バチは流れに逆らうほどの遊泳力はないので、ルアーが下流側に入って流れに逆らって泳ぐようになってきたら直ぐに回収しましょう。

キャスト数が多いほどチャンスが増えるので、手返しよく次のキャストするのもコツです。

小さなライズも見逃すな!

バチ抜け時はシーバス以外の魚の捕食も活発になります。コイ、ウグイ、ボラ、チヌといった外道もバチを捕食しているのでヒットしたのに外道だったなんて事も。

一方で、小さなライズを狙って釣れたのがシーバスだったなんて事も多いので、水面に魚の気配がしたら積極的に狙いましょう。

ライズを狙う時は、ライズした場所の上流にキャストし、ルアーをライズしたポイントに流し込むのがコツ。

川は流れが効いているので、ライズにルアーを直撃させるように狙ったところで、ラインスラックを回収する頃にはルアーは下流へ流れてしまいます。

とくに流心付近で起きるライズはシーバスの可能性が高いので、必ず狙いましょう。

ルアーの選び方&おすすめルアー

ルアーチョイスはバチ抜けパターンで非常に重要なポイントです。

たとえバチ抜け向けに設計されたルアーでも、流速や水面の波立ち具合によっては魚に気づいてもらえず貴重なチャンスを逃す事になります。

筆者のオススメは、状況に応じてバチにシルエットが似た細身の2種類のルアーを使い分けること。

具体的にはフローティングミノーとシンキングペンシル。使い分け方を紹介します。

フローティングミノー

無風で流速が緩いタイミングで、更にボイルが起きているような状況では、水面付近を極限までスローに探れるフローティングミノーが有利。

いわゆるバチ抜けパターンで多用されるタイプのルアーです。

ポジドライブガレージ ナンバーセブン117F

| 全長 | 117mm |

|---|---|

| 重量 | 13g |

ガイア エリア10

| 全長 | 100mm |

|---|---|

| 重量 | 11.5g |

シンキングペンシル

流れが効いている時間帯や、風が強く水面が波立っている状況では、一枚下のレンジを流せるシンキングペンシルが有効です。

シンキングペンシルは止めると沈むため、流れや波が強い状況でも魚にアピールできます。

パズデザイン フィール 120SG

| 全長 | 120mm |

|---|---|

| 重量 | 10g |

デュオ マニック 115

| 全長 | 115mm |

|---|---|

| 重量 | 16g |

邪道 エンヴィー 125

| 全長 | 125mm |

|---|---|

| 重量 | 15.7g |

ポイントが混雑してたら隣への配慮も大切に!

川バチパターンは比較的釣果が得やすく、ある程度時合が決まっているのでどうしてもポイントが混雑しがちになります。

加えて、デッドスローリトリーブでラインとルアーを流していく釣り方なので、横のアングラーさんとの距離が近くなりすぎないよう気をつけましょう。

隣との間隔が狭いかな?と思った時は、一声掛けるだけでもトラブルを避ける事ができると思います。

早春の川バチパターンに、気持ちよく楽しめるよう心がけつつトライしてみてください!