川バチとクルクルバチって何が違うの?

いわゆるバチ抜けといえば、上の動画のようなイメージではないでしょうか。

これは、1月~3月頃のシーズン初期に川で見られるヤマトカワゴカイという名のバチ。

釣り人からは川バチや長バチと呼ばれています。長さ10cm前後ぐらいで緑系の色をしており遊泳力は弱いため、上流から漂いながら流されてくるバチパターンです。

今回は、上のようなのようなバチが抜けているときの釣り方をご紹介します。

4月〜6月のシーズン後半になる抜け始める、通称“くるくるバチ”。このスピーディーに動くバチの正体は、アシナガゴカイという種類です。

長さは3cm以下と非常に小型で色は赤系が多く、とにかく素早い動きで水中を縦や横へと不規則に泳ぎ回るのが特徴です。

東京湾奥では河川よりも塩分濃度が比較的濃く、やや水深のある港湾や運河等が主なポイントとなります。(※隅田川を除いて)

経験上、最もピークを迎えるのは5月のゴールデンウィーク頃です。

呼び名も複数存在!?

呼び名も人により様々。私は長年“クルバチ”と呼んでおりますが、ほかにも様々な呼び名で呼ばれます。

小バチ、高速バチ、トリックバチ、トリッキーバチなどなど。

これらの呼び名のバチは全て、今回の記事内容に該当する“くるくるバチ”だと思ってください。

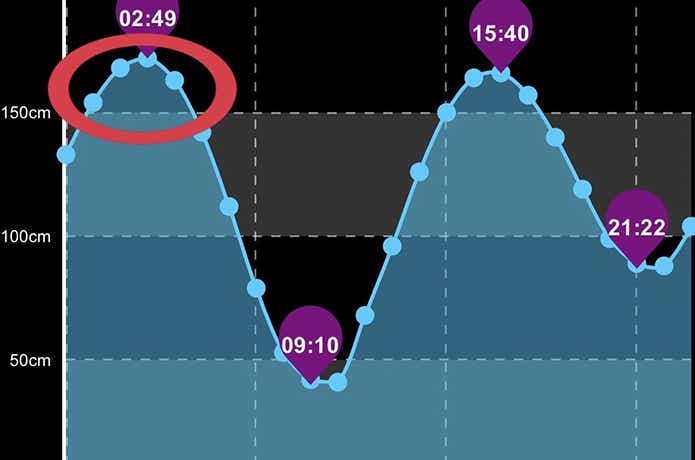

大潮や中潮以外でも狙える

川バチパターンを狙えるのは、一般的に日没後に満潮を迎え、干満差が大きい大潮後半から後中潮いっぱいまでと言われています。

2、3月の潮周りだとこの条件に当てはまるのは18時〜21時ごろ。仕事や家庭の都合で釣り場へ立つ事が難しいのではないでしょうか。

さらにボイルが発生し、釣りやすい状況“時合”が訪れるのは満潮から下げ始めの2時間程度と非常に短いのです。

しかし、くるくるバチは違います!

日没後に満潮を迎える日であれば、たとえ深夜帯に満潮を迎える時でも、くるくるバチは抜けることがあるのです。

また小潮、長潮、若潮など、干満差が緩い日でも、バチが発生する日があります。

そのため、多くの方がバチ抜けパターンを楽しむチャンスが生まれ、時合も川バチより長い事が多いです。

満潮時刻が深夜帯になってしまう日も多くありますが、筆者も眠気と戦いながら気がついたら水辺に立っています。

それぐらい面白い釣りなのです。

くるくるバチパターンの攻略

エントリーは上げが効いている時間から

先ずはエントリーする時間について。

川バチは満潮からの下潮で狙う事が一般的ですが、くるくるバチは満潮前の上潮から時合が訪れることが多いのです。

シーズンが進むにつれて、この傾向が強くなります。

広大なエリアでのポイント選び

港湾、入り組んだ運河まで。多くの場所がポイントとなります。

都内の一例だと、隅田川と荒川の間の運河。また港湾エリアの大半でくるくるバチが確認できるほど。

(港湾エリアは、釣りが禁止されている場所も多いため、注意しましょう。)

その中でも下記のような場所を選びエントリーすることで、より釣果を伸ばせます。

ポイントの選び方

- 1.潮通しの良い場所

- 2.複数の流れがぶつかり合う場所

- 3.潮目の入る場所

- 4.ストラクチャーや護岸の変化によりバチの溜まりそうな場所

- 5.明るい場所(ただしルアーを見切られやすいので注意)

上記のように、少しでも変化のある場所へエントリーする事がポイントです。

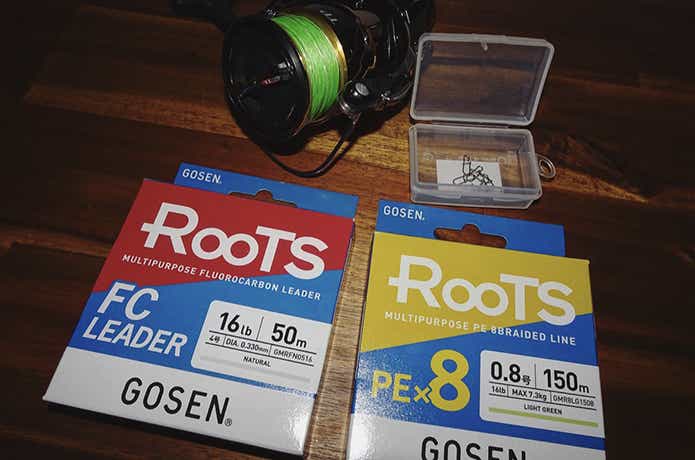

細めのライン、小さめのスナップを選ぼう

軽量ルアーを投げる事が多いです。飛距離や操作性を高めるためにも、ラインは細めにしましょう。

PEラインは0.6〜0.8号がベスト。しなやかでハリのある物が扱いやすいと思いますよ。

更にスナップもルアーアクションを損ねないために、小さめの物を選ぶことで釣果アップに繋がります。

基本はアップクロスからだけどダウンクロスも多用しよう

基本はバチ抜けのセオリー通り、上流から流れてくるバチを演出するようにアップクロスからのドリフトが有効です。

ただし、動きの速いくるくるバチの場合、ダウンクロスからのU字ドリフトで、早めに引いてくる事が反応良いことも多いです。

状況に応じて、色々試していきましょう。

ボイルは魚が居場所を教えてくれる合図

くるくるバチが抜け、時合に入るとシーバスのボイルが発生します。

ボイルが出たら一呼吸置いてから、ボイルの起きた場所より少し先に投げ入れましょう。その後ボイル地点を通過させるイメージで、ルアーを通してきます。

シーバスが次の捕食に戻っている瞬間を逃さないためにも、ボイル直後に投げるのではなく、一呼吸置くのがポイントですよ。

さらにボイルは護岸際の足元で起きることも多いです。足元まで気を抜かずにルアーを引くことはもちろん、護岸側でのボイルも見逃さないようにしましょう。

ルアーの使い分けで釣果アップ

小さくて素早いくるくるバチの動き。中々ルアーのアクションとレンジをアジャストできず、悩まれる方も多いのではないでしょうか。

とにかくテンポ良くルアーローテーションし、ハマるルアーを探していくのが一番良いのですが……。

大まかにでも適切なルアーを選べないと、せっかくの時合を無駄にしてしまうこともあります。

筆者がルアー選びで意識しているのは、風と流速、そして魚の位置です。

これらの要素を意識して、フローティングミノーとシンキングペンシルの2種類を使い分けます。

フローティングミノーとシンキングペンシルの使い分け

フローティングミノーは、ルアーの射程圏内にボイルが出ているとき。もしくは、風が弱いときにおすすめ。

流れてくるバチを演出するよう、アップクロスから流していく使い方が多いです。

シンキングペンシルは、まだボイルが少ない時間帯や魚の居場所が遠いとき。風が強いときになどでもおすすめです。

中でも浮き上がりが良く、引き波が出せるような“バチ特化型のシンキングペンシル”は、足元のボイルも狙いやすく飛距離も出しやすいので、必ず抑えておきましょう。

様々な状況下での経験を積むことで、適切なルアーがテンポ良く選べるようになっていきますよ。

微妙なアクションやレンジ、リトリーブ速度の違いに注意

微妙なルアーのアクション(振り幅)。ほんの数mmのレンジやリトリーブ速度の違いでも、魚の反応はまったく異なります。

これがくるくるバチパターンを難しくさせている要因のひとつです。

同じようなルアーを、同じコースへ投げているのに、お隣のアングラーは魚からの反応が良い……なぜだ!?

といった経験をしたことはありませんか。

同ジャンルのルアーでもアクションやレンジがそれぞれ違います。とくにバチの時期の魚は、アクションに凄くシビアです。

例えば、くるくるバチで多用する引き波系のルアーのV字波紋。この引き波の大きさ一つでも、反応が全然違います。

さらに風速や流速でも、ルアーのアクションは変わってきてしまうのです。前日ハマったルアーでも、翌日は全然ダメなんてことも多いです。

なるべく多くのルアーを持参し、テンポよくその日の当たりルアーを探っていきましょう。当たりルアーを見つけたら、連発の大チャンスです!

カラーの使い分けも大事

年間通してカラーによる釣果の違いが最も出やすいのは、バチの時期ではないかと感じます。

筆者の経験上、ホロ系よりクリア系やチャート、パール、暗色の方が反応良いです。

常夜灯や月明かり、バチの量を見ながら、カラーローテを加えると、釣果に違いが出て面白いですよ。スレさせないために、一度釣ったら別のカラーに交換するのも一つの手です。

少なくとも、明るい系と暗い系の2色は持っていくことをおすすめします。同じルアーなのに、正反対のカラー変えた途端、連発した経験もありますよ。

筆者のおすすめ“くるくるバチ”対策ルアー

スライ95F

ダイワ モアザン スライ 95F

着水から水平姿勢で、極限までスローにV字波紋で誘えるのが魅力的。

ボイルが出ている時は、とくに効果的です。

ラインスラックを回収する程度のリトリーブ速度で、アップクロスから水中を漂わせてやるのがポイント。

放置でも釣れちゃうので、初心者にもおすすめです。

フリルドスイマー75F

ポジドライブガレージ フリルドスイマー 75F

小型のフローティングミノー。飛距離が出るので、沖の潮目をアップからユラユラと流すイメージで使用します。

特殊なリップによりレンジキープ力も高く、ダウンに入っても動きすぎずナチュラルに流せます。

ロール主体のアクションに僅かに揺らぐウォブリングが、くるくるバチにピッタリです。

アルデンテ70S

アムズデザイン アルデンテ 70S

揺らぐ引き波で誘え、アピール抜群です。

流れの緩い港湾や運河ではとくに有効。足元まできっちり引く事ができます。

くるくるバチパターンに特化している引き波系シンキングペンシルと言えるでしょう。

ガルバスリム80S

ダイワ モアザン ガルバスリム 80S

魚の場所が遠く飛距離が必要となる河川や港湾部でおすすめの一本。

またヒットレンジが一枚下の時や、風が強い時にもおすすめです。

シンキングペンシルで細めのシルエットですが、リップがついているのでレンジキープ力も非常に高いです。

クレイジーツイスター80S

ポジドライブガレージ クレイジーツイスター80S

ミドルレンジの攻略には、タイトロールアクションのクレイジーツイスターが有効です。

バチが抜ける前や抜けすぎている時に、このルアーでミドルレンジを狙ってみて下さい。

発売前のクルバチパターンのテスト釣行では、隅田水系ではかなり良型の78cmをキャッチした実績もありますよ。

エントリーフィッシングにもおすすめ!

エントリーしやすい時間、気軽に行ける水辺のある公園や遊歩道でも楽しめる“くるくるバチパターン”。

初心者の入門としても非常におすすめしたいパターンです。ぜひ今回の記事を参考に、春から初夏の風物詩を存分にお楽しみください。

ただ、これだけは注意して欲しいです。

釣りをされない方も散歩やランニングで利用する公共の場所では、とくに周りの方への配慮が欠かせません。

ゴミや騒音に気をつけるのはもちろんのこと、キャスト前の後方確認を必ず行い、事故などが起こらないよう細心の注意を払ってください。

年々、港湾や運河筋は、投げ釣り禁止場所が増えています。一人一人がモラルある行動を取っていきましょう。