ロッドの感度とは何か?

皆さんは釣り竿を選ぶときにどのような基準で選んでいますか?

竿を構成する要素には硬さ・反発力・調子・重さ・感度など様々なものがありますが、その中でも感度だけはかなり感覚的な要素ですよね。

皆さんは感度って一体どんなものだと考えていますか?

“高感度ロッド”とか聞くけど……

最近の釣り竿は素材や製法の進化によって、一昔前と比べれば性能が飛躍的に向上しています。

めちゃめちゃ軽い竿や細くて反発力の強い竿などは分かりやすいですよね。

他にも「高感度を実現!」なんて謳われているロッドもたくさんありますが、感度って触っただけではどんものかわかりにくいですよね。

一般的な感度とは

魚のアタリの伝わりやすさ

感度が良いロッドと聞くと、“魚のアタリが伝わりやすい竿”をイメージする方が多いのではないでしょうか。

たしかにその通りで、感度が良いと魚が食った瞬間のコンっというアタリだけでなく、魚がもぐもぐしている時の違和感までも伝わってきます。

高感度なほど魚が釣りやすいとされている

手元にしっかりとアタリが伝わることで、気づいたら食っていたとか、いつの間にか餌が食われていた、なんて事態を減らすことができます。

つまり、高感度なロッドの方が魚の釣り逃しが少なくなり、より良い釣果を得やすいということです。

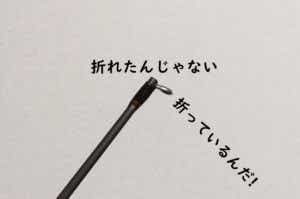

でも、感度とはただ魚のアタリを感じるだけの性能ではないんです!

感度はアタリ以外も伝えてくれる

水中の様子を伝える感度

感度が良いと魚のアタリだけではなく、水中の様々な情報を手元に伝えてくれます。

底が砂地なのかゴツゴツした岩場なのか、海藻はあるのか、といった情報を釣り人に伝えてくれるってわけです。

たくさんの情報を手元に伝えてくれることで、水中を立体的にイメージしやすくなりますよね。

流れを感じる感度

地形だけでなく、流れの有無や強弱も大切な水中の要素です。

流れがある場所や澱んでいるところ、強い流れと弱い流れの境目なども竿で感じることができます。

ルアーや仕掛けを操作する感度

感度は水中の状況を伝えてくれるだけではありません。

ルアーや仕掛けを操作する際の操作感も感度のひとつです。

ルアーを巻いているときのブルブル感や仕掛けの引き抵抗を、より強く感じられる方が水中をイメージしやすいだけでなく、集中力の持続にも大きく貢献します。

感度=目に見えないものを感じる能力

つまり感度には、魚のアタリを感じる「アタリ感度」、水中の状況を感じる「状況把握感度」、ルアーや仕掛けを感じる「操作感度」の3つがあると考えます。

それぞれをしっかりと感じ取れれば、水中をイメージしながら集中力を保ったまま釣りができ、アタリがあれば逃さずにフッキングできるはず。

水中が見えないことが多い釣りにおいて、ロッドの感度は釣り人の目になってくれるというわけですね!

リールによってロッドの感度は変わる

一般的に、ロッドは軽いほど高感度であると言われています。

でも、いくら軽量なロッドだったとしても、重たいリールを付けてしまってはせっかくの軽さが損なわれてしまいます。

より感度を追求するのであれば、ロッドに合わせてリールも軽量なものを選ぶのが望ましいはずです。

使い手の感度も大切

使い込むことで感じられる

感度が良いロッドはさまざま情報を釣り人に伝えてくれますが、高感度なロッドじゃないと感じられない訳ではありません。

ひとつのロッドを長く使い込むことで、初めはわからなかった僅かな変化まで感じることができるようになります。

タックルの感度も大切ですが、それを感じとる釣り人側の感度もとても大切です。

釣り場に通うことで感じられる

また、ひとつの釣り場に通い続けることで、感じられることが増えることも。

風や波、流れの強さなどがまったく同じ状況はないため、同じ釣り場でもアングラーに伝わる感覚や情報は毎日違います。

同じ釣り場の違う状況を何度も経験することで、僅かな変化も感じ取ることができるようになるはずです。

奥が深い感覚の世界

ロッドの感度は、最終的に使い手側の感覚を通して語られるため、抽象的かつ主観的なものだと思います。

同じロッドを使っても「感度がいい」という人もいれば、「感度が悪い」という人もいるのは、珍しい話ではありません。

ぼく自身は、高感度なタックルは釣り人の感覚を補ってくれるものだと思っていますが、タックルの感度に頼り切らずに釣り人の感覚を磨くこともとても大切だとも思っています。

感度ひとつを取って考えてみるだけで、釣りがさらに奥深くて面白いものになるかもしれませんよ!