ショアジギングのショックリーダーを考えよう!

青物や根魚、ヒラメなど様々な魚を狙うことができ、年々ファンを増やしているショアジギング。

一言にショアジギングと言っても、軽量ジグを使ったSLSから大型青物を狙ったロックショアジギングまであり、釣り方やタックルセッティングは様々です。

ショックリーダーの選択は重要

釣りは狙いの魚や釣り場に応じたタックルセッティングをすることが大切です。

ショックリーダーも例外ではなく、適切な太さ・長さを選ぶことで快適に釣りができ、掛かった魚を逃しにくくなります。

そこで今回は、ショアジギングで使用するリーダーの選び方をご紹介します。

ショックリーダー選びの基本とは

そもそも、ショックリーダーの選び方の基本をご存知でしょうか?

基本を知っておくことで、的確にショックリーダーを選ぶことが可能です。

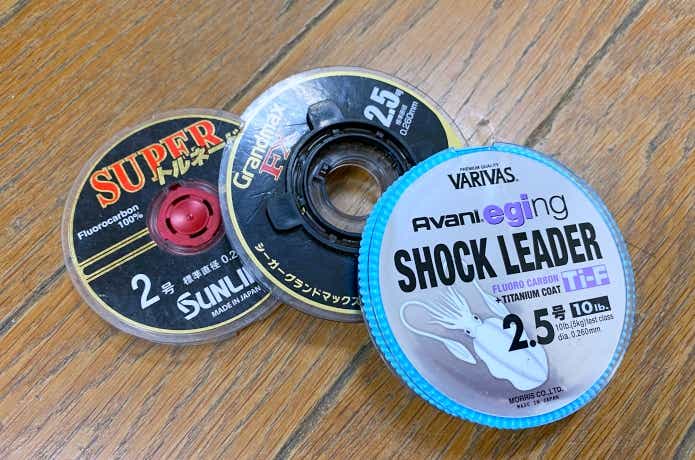

リーダーの素材は2種類

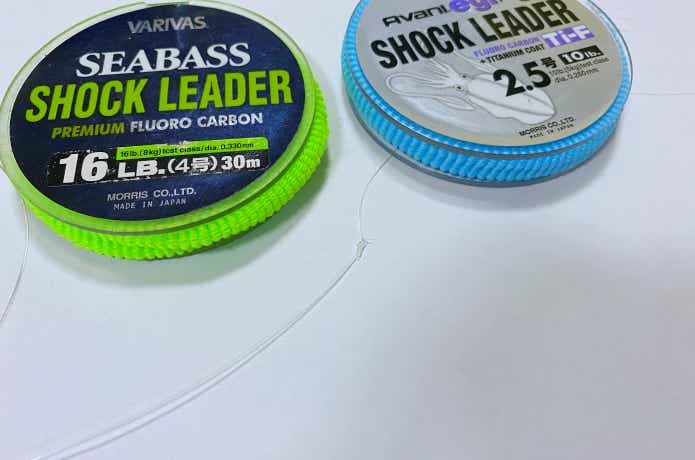

ショックリーダーの素材には、フロロカーボンとナイロンの2種類があります。

フロロカーボンは硬く伸びにくくて根ズレに強く、ナイロンは柔らかくて伸びがあるのでバラシにくいという特徴があります。

それぞれメリットデメリットがあるため、適材適所に使用することが重要です。

リーダーの強度は「PEと同じかちょっと弱いくらい」

ショックリーダーはPEラインと同じ強度か、少し弱いくらいを選ぶのが基本です。

気を付けることは、太さではなく「強度」で選ぶこと。

例えばPEラインが1号(12lb)だとすると、ショックリーダーは2.5〜3号(10〜12lb)くらいが適切です。

根ズレの有無で太さ・長さが変わる

必ずと言っていいほど付きまとってくる問題が「根ズレ」。

根ズレが頻発する釣り場の場合は、根ズレに対応したリーダーの選び方をしなくてはなりません。

根ズレ対策の基本は、リーダーを1〜2ランク太くして長めにセッティングすること。

例えばPEライン1号(12lb)の場合、3.5〜4号(14〜16lb)のリーダーを結束するという具合です。

PEラインの強みとは

PEラインにショックリーダーを結束することの強みは、ショックリーダーを釣り場やターゲットに応じて自由に選ぶことができる点です。

ぼくの場合、PE1号であっても4lbのリーダーを結束したり、時には30lbを結束するなんてことも。

基本の選び方からすればミスマッチですが、リーダーを自由に選択できることで釣りの幅が広がります。

SLSのリーダーセッティング

極細ラインと5〜20gの軽量メタルジグを組み合わせるのがSLS(スーパーライトショアジギング)。

急激に人気を伸ばしているジャンルで、極細ラインでのスリリングなやりとりと、小型の魚でも引きを楽しめるのが魅力です。

堤防やサーフ、小磯など、様々な場所で楽しむことができます。

強度は8〜12lb

0.4〜0.6号のPEラインを使うため、リーダーは8〜12lbを使用するのが基本的なセッティング。

0.4号であれば8〜10lb、0.6号であれば10〜12lbが基準です。

リーダーの素材は根ズレに強いフロロカーボン製が向いています。

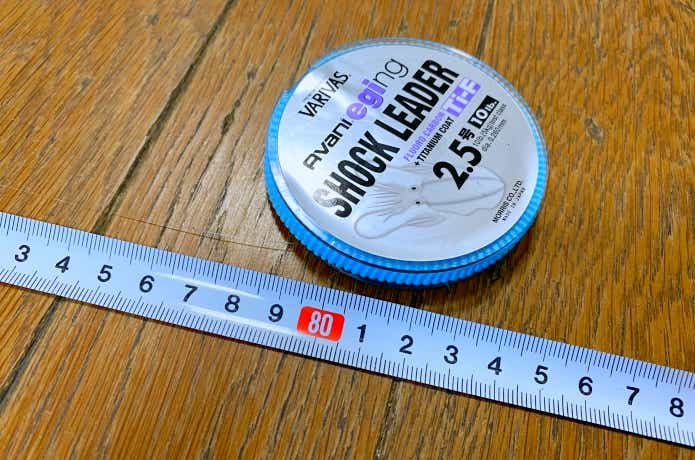

長さは矢引

リーダーの長さは矢引(60〜80cm)くらいが基本。

キャストする際にガイドに巻き込まない長さにしておくことで、快適に釣りをすることができます。

ティップリーダーもおすすめ

ティップリーダーとは、リーダーの先に太さの違うリーダーを少しだけ結束すること。

タチウオのような歯の鋭い魚を狙う場合や、砂利浜ではリーダーの先端が傷つくことが多いです。

そんな状況では大切なルアーをロストしないように、太めのティップリーダーを継ぐのがおすすめです。

ぼくの場合は、16〜20lbのティップリーダーを20cmほど結束しています。

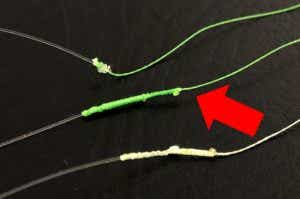

スペーサーシステムも有効

極細ラインで心配なことのひとつが、キャスト切れ。

ルアーがなくなるだけでなく、勢い余ってロッドティップを地面に叩きつけて破損することもあります。

そういったトラブルを防ぐためには、スペーサーシステムが有効です。

メインのPE0.4号にPEラインの0.8〜1.2号を20mほど結束し、その先に14〜20lbのリーダーを結束するシステムです。

ライトショアジギングのリーダーセッティング

ショアジギングの中でも一番人口が多いのが、ライトショアジギングではないでしょうか。

30〜40gのメタルジグを使用し、中・小型の回遊魚や根魚、フラットフィッシュを狙う釣りです。

堤防やサーフなどの比較的根ズレの心配が少ないポイントで楽しむことが多いと思います。

強度は14〜25lb

PEラインが0.8〜1.2号くらいのため、ショックリーダーは14〜25lbぐらいを選びます。

0.8号であれば14〜16lb、1.0号であれば16〜20lb、1.2号であれば20〜25lbが基準です。

リーダーの素材は根ズレに強いフロロカーボンが基本ですが、根ズレのリスクが低いポイントであればナイロンリーダーでバラシを軽減させるという選択もあります。

長さは矢引〜1ヒロ

ショックリーダーの長さは矢引〜1ヒロくらいが基本です。

ガイドに巻き込まないギリギリの長さにしておくことで、キャスト時のトラブルを防ぎつつ根ズレでのラインブレイクを軽減することができます。

ショアジギングのリーダーセッティング

ライトショアジギングよりも重たいメタルジグを扱うのがショアジギング。

メタルジグの重さは60〜80gぐらいです。

堤防やサーフなどの根ズレの心配が少ないポイントで行うことが多く、大型の青物までがターゲットになります。

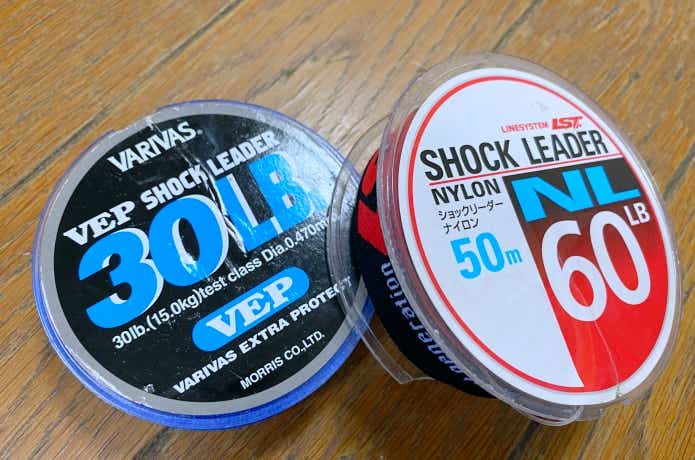

強度は30〜60lb

PEラインが1.5〜3.0号くらいのため、リーダーは30〜60lbが基本。

1.5号であれば30lb、2号なら40lb、3号なら60lbといった具合です。

根ズレの心配が少ないとは言え、大型青物とも強引なやりとりができるライン選択が重要です。

長さは矢引〜2ヒロ

リーダーの長さは矢引〜2ヒロくらいが一般的。

ガイドに巻き込まないギリギリの長さにしておくと、トラブルが少なく釣りがしやすいです。

根ズレのリスクが高い釣り場や、サーフなどでリーダーを持ってずり上げる場合は少し長めにしておくといいでしょう。

ロックショアジギングのリーダーセッティング

岩場や磯場から行うショアジギングがロックショアジギング。

足場が悪くて危険が付きまとうエクストリームな釣りですが、大型の魚を狙え、釣れた時の喜びもひとしお。

大型のヒラマサやカンパチはもちろん、マグロ類もターゲットになります。

強度は60lb〜

ロックショアジギングで使われるPEラインは3.0号以上で、狙いの魚によっては8号を巻くことも。

3.0号であれば60lbが基準ですが、磯は根ズレの危険が非常に高い釣り場です。

PEラインに対して80〜100lbのラインを結束する場合もあります。

長さは2ヒロ〜

根ズレ対策のため、長さは2ヒロを基準としてください。

人によっては5ヒロのリーダーを結束するなんてこともあり、掛けた魚を絶対に逃さないセッティングが大事です。

これからロックショアジギングを始めたいという方は、2ヒロを基準に自分なりのセッティングを見つけてください。

ナイロンリーダーがおすすめ

根ズレの多い磯場ではフロロカーボンリーダーが適していますが、太いフロロカーボンリーダーは硬くて扱いにくいデメリットがあります。

キャスト時のガイド絡みも多くてストレスが増えるため、個人的にはナイロンリーダーが扱いやすくておすすめです。

ナイロンでも太さがあればある程度の根ズレでも耐えることができますよ!

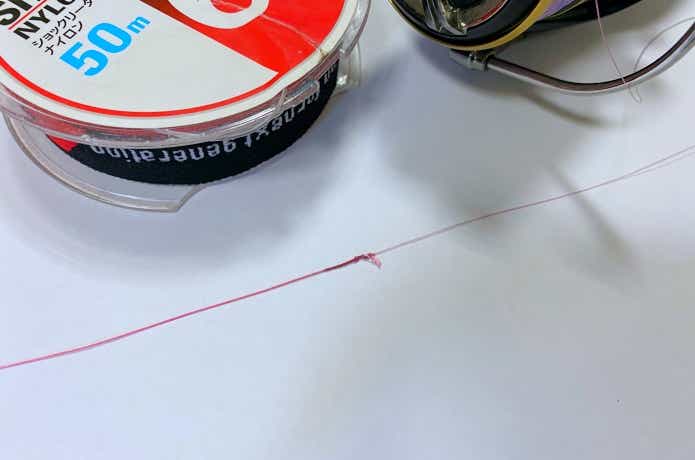

スペーサーラインも有効

PEラインとリーダーの太さが極端に違うと、キャストの際のトラブルが増える傾向にあります。

そんな時にはスペーサーシステムという、リーダーとPEラインの間に太さのギャップを埋めるPEラインを結束するシステムがおすすめ。

例えば、メインのPEライン3号にPEライン8号を30mほど結束し、その先にリーダー100lbを結束するといった具合です。

おすすめのショックリーダー

ここからは、六畳一間の狼SUU&TSURI HACK編集部がショアジギングにおすすめのショックリーダーを紹介します!

ショックリーダー選びに迷っている方は、ぜひ参考にしてくださいね!

六畳一間の狼SUU

サンライン トルネード松田スペシャル ブラックストリーム 4号

サンラインの磯釣り用ハリスであるブラックストリームは、ショックリーダーとしてもかなり優秀です。

直線強力の高さはもちろんのこと、結束強度も強く、しなやかで扱いやすいという点もおすすめの理由。

少し高めですが、それだけの金額を出す価値のあるリーダーです。

モーリス バリバス VEP ショックリーダー ナイロン 30lb

ナイロンリーダーの中で、もっとも使いやすいと感じているリーダーがこちら。

しなやかでトラブルが少なく、ガイドに巻き込んでも絡みにくいリーダーです。

ぼくは30lb以上はVEPショックリーダーをメインに使用しています。

編集部しみけん

サンライン トルネード Vハード 5号

ブラックストリームと同じく、磯釣り用のハリスですがショックリーダーとして愛用しています。

糸質はかなり堅く、耐摩耗性能がかなり優れており、根ズレしてズタズタの状態でも何度も魚をキャッチできています。

硬い糸質ゆえに太い号数はやや扱いにくいため、6号以上はブラックストリームがメインです。

編集部イシカワ

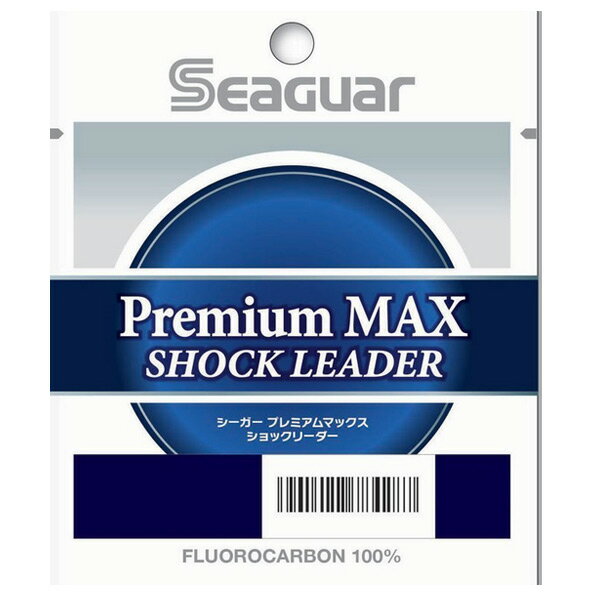

シーガー プレミアムマックスショックリーダー 34lb

強度の高さから多くのジャンルで人気がプレミアムマックスショックリーダーは、ショアジギングとも相性が抜群です。

耐摩耗性能の高さの割にはしなやかで、ライントラブルが少ないのも魅力。

太い号数のフロロカーボンを使いたいという方にはとくにおすすめです!

リーダーはPEラインと釣り場に合わせよう

ショックリーダーの選び方の基本は、PEラインの強度と同じくらいか少し弱いくらい。

そこを基準に釣り場や根ズレの有無によって最適な太さを導き出します。

今までなんとなくリーダーを選んでいたなんて方は、ぜひこの機会に一歩踏み込んで考えてみてください。

きっと釣りが今まで以上に面白くなるはずですよ!