泳がせ釣りの仕掛けを作ろう

泳がせ釣り(ノマセ釣り)は、活きたアジなどの小魚をエサにする釣り方で、堤防や船から手軽に大物を狙えます。

本記事では、元釣具屋の筆者が泳がせ釣りの仕掛けの作り方を紹介しますので、ぜひ参考にして大物を狙ってみてください。

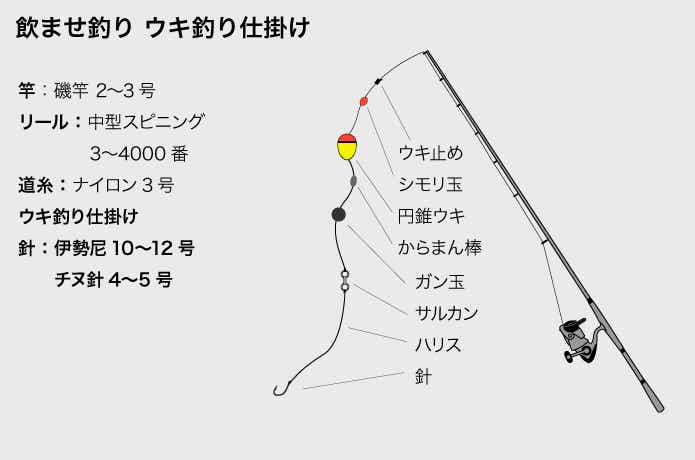

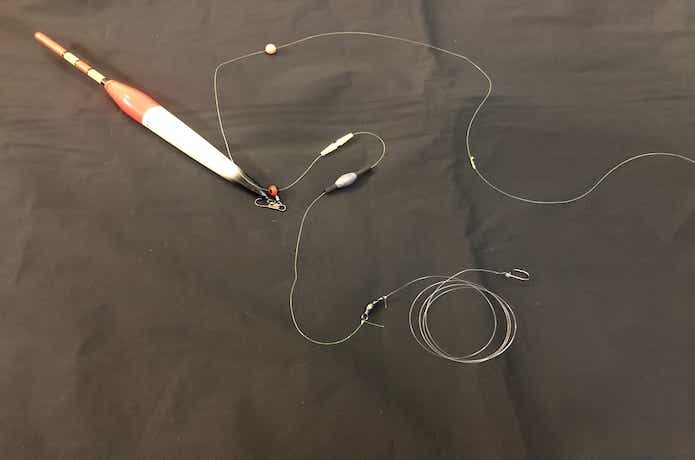

泳がせ釣り仕掛けの自作方法<ウキ釣り編>

ウキ釣り仕掛けはアジが横方向に自由に泳げるため、広い範囲を探るのに適しています。

底付近よりも中層付近を狙うのに適した釣り方で、青物やスズキを狙う場合におすすめ。

仕掛けの位置やアタリが目に見えてわかるため、初心者の方にも扱いやすい仕掛けです。

用意するもの

・ウキ止め糸

・シモリ玉

・ウキペット

・ウキ

・からまん棒

・サルカン

・中通しオモリやガン玉(必要に応じて重さを変える)

・ハリス(中型青物・根魚・ヒラメ:4〜5号、ブリなどの大型青物:6〜8号)

・ハリ(伊勢尼など)

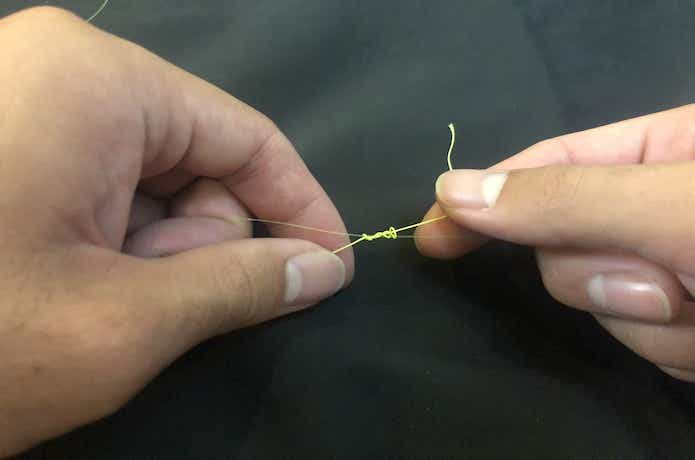

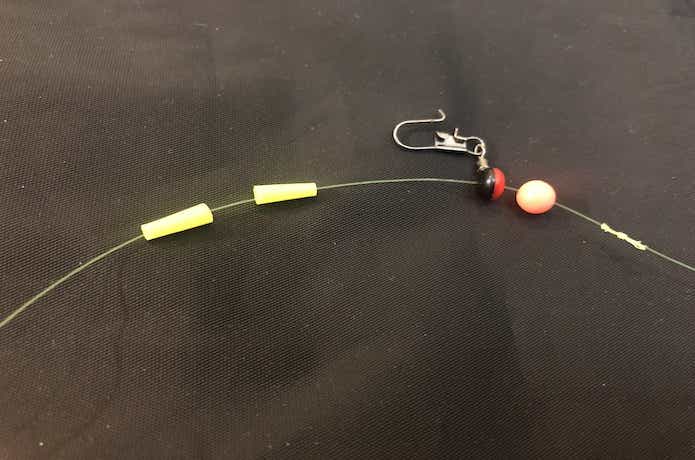

手順1. 道糸にウキ止めを取り付ける

ウキ止め糸でループを作って道糸に重ねます。

ループの中に4回程度ウキ止め糸を通し、両端を引っ張って締め込みんで取り付け完了。

水で濡らしておくとずれにくくなります。

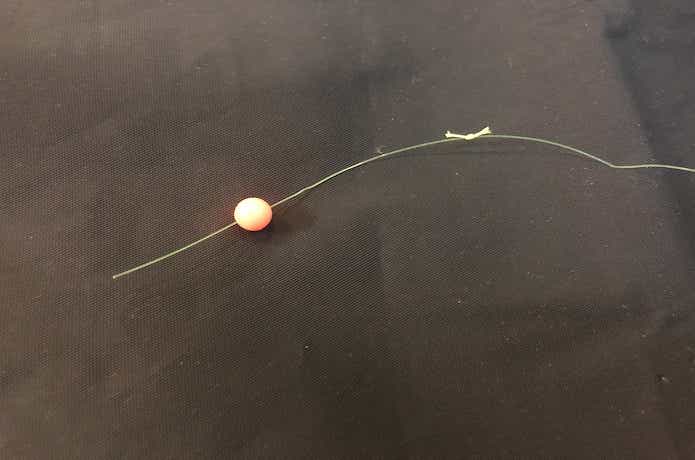

手順2. シモリ玉を入れる

シモリ玉の穴に道糸を通します。

穴にテーパーがあるものは穴の小さい側から通しましょう。

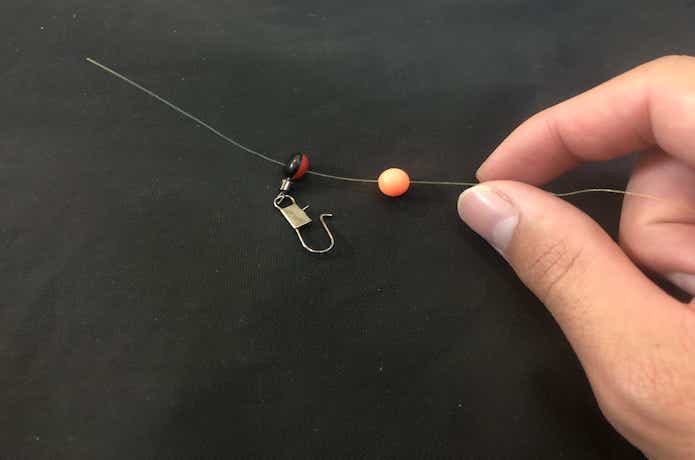

手順3. ウキペットを入れる

ウキペットを道糸に入れます。ウキペットにウキを取り付けた状態でもOKです。

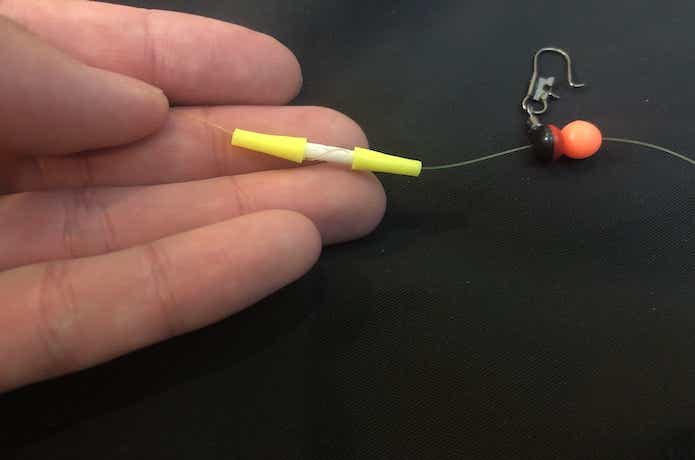

手順4. からまん棒のゴムを入れる

からまん棒のゴム(2個)を道糸に通します。

手順5. からまん棒のピンを入れる

からまん棒のゴムをピンに被せて固定します。

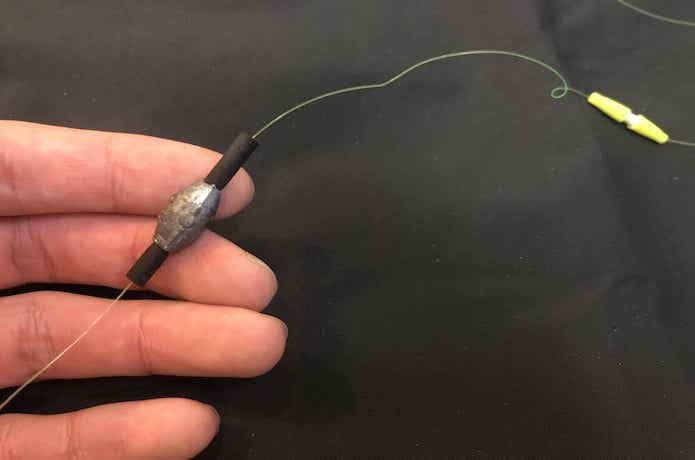

手順6. 中通しオモリを入れる

中通しオモリに道糸を通します。

ガン玉を使う場合は後からでも問題ありません。

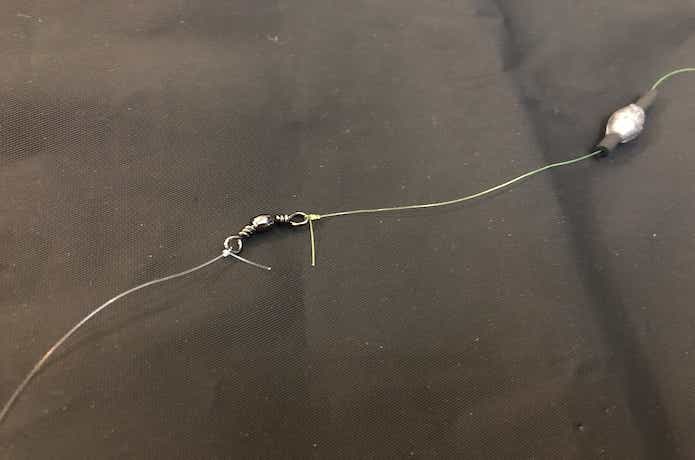

手順7. サルカンを結ぶ

サルカンをユニノットやクリンチノットで結びます。

手順8. サルカン〜からまん棒の間隔を調整

サルカンからからまん棒の間の距離は、ウキの長さ以上の間隔を空けておきましょう。

間隔を空けることで仕掛けがウキに絡みにくくなります。

手順9. サルカンにハリスを結ぶ

サルカンにハリスを結びます。

ハリスの長さは1ヒロ〜2ヒロ程度(1.5〜3m)が一般的です。

手順10. ハリを結ぶ

ハリを外掛け結びや内掛け結びなどで結びます。

完成

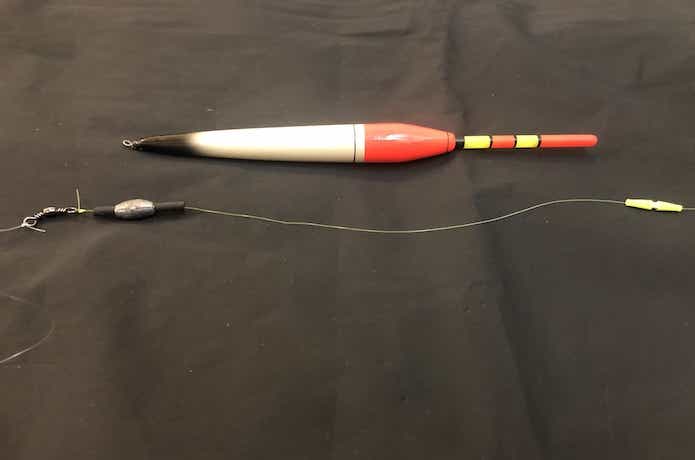

ウキペットにウキを取り付けて完成です。

ウキ止めの位置は狙いたいタナに合わせて設定しましょう。

泳がせ釣り仕掛けの自作方法<ぶっこみ釣り編>

ぶっこみ釣り(ズボ釣り・胴付き仕掛け)とは、ウキを付けずに重ためのオモリを底に置いてアタリを待つ釣り方です。

ピンポイントの釣りなので探る範囲は狭くなりますが、仕掛けが流されにくく、混雑した釣り場や潮流が速い場所などで有効です。

エサが泳ぐ層を底付近に固定できるため、ヒラメやマゴチ、根魚などを狙うのに適しています。堤防釣りはもちろん、船釣りにも対応します。

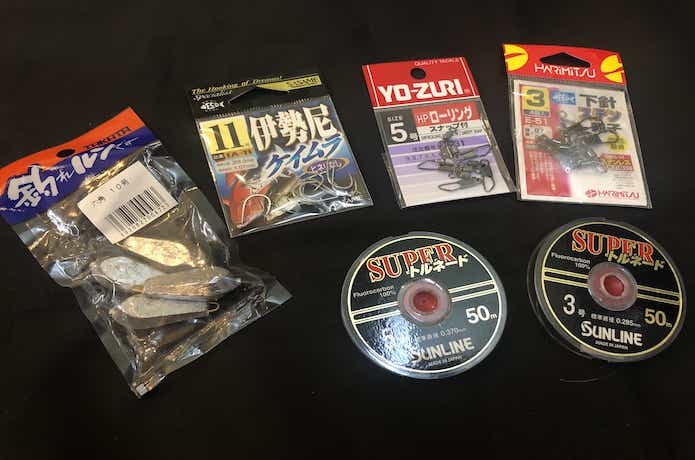

用意するもの

・親子サルカン

・スナップサルカン

・ハリス(中型青物・根魚・ヒラメなど:4〜5号、ブリなどの大型青物:6〜8号)

・捨て糸(道糸・ハリスより低強度のもの)

・オモリ(10号以上)

・ハリ(伊勢尼など)

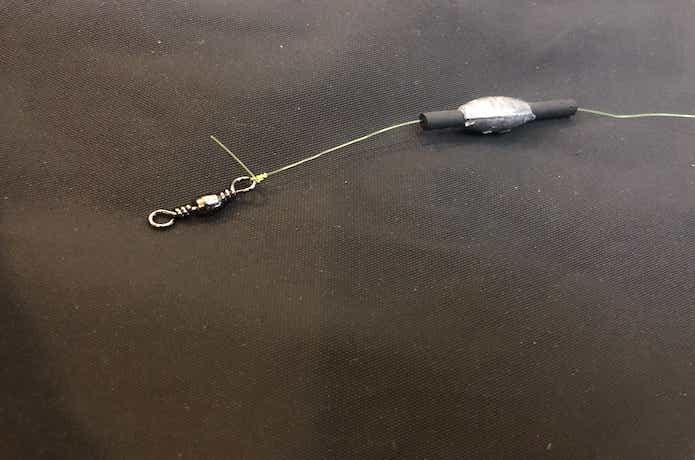

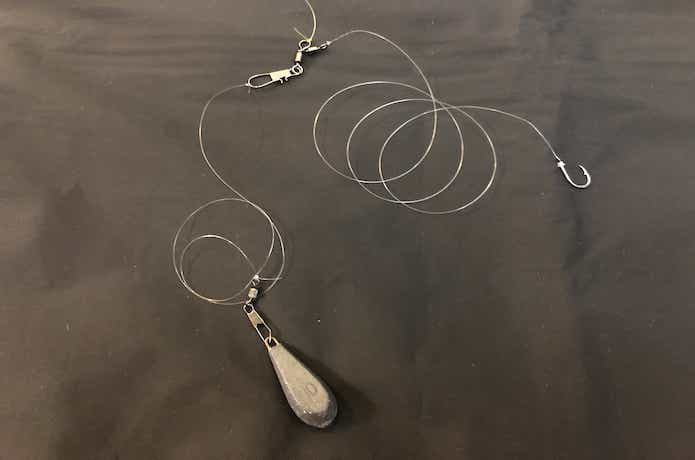

手順1. 親子サルカンを結ぶ

道糸に親子サルカンを結びます。

大きいサルカンが道糸側です。

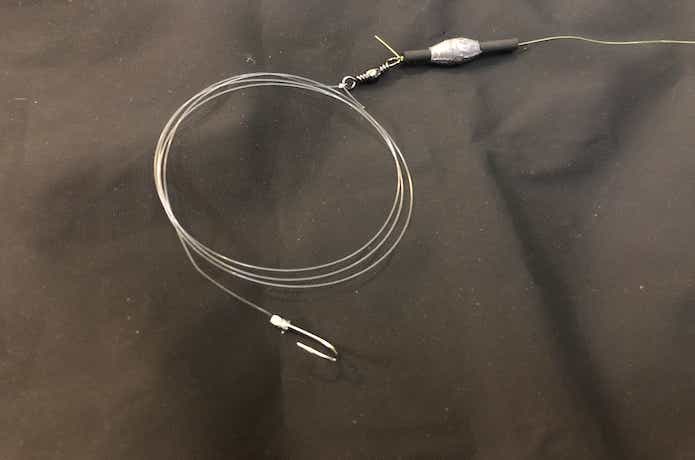

手順2. ハリスを結ぶ

ハリスを1ヒロ程度結んでハリを取り付けます。

ハリスは道糸より細めのものにしておくと、根がかかりした時に仕掛けの全損を防げます。

手順3. 捨て糸を結ぶ

親子サルカンのスナップ側に捨て糸(道糸より強度が弱い糸)を結びます。

道糸より弱くするのは、根掛かりした場合に仕掛けの全損を防ぐためです。

捨て糸を短めに設定するとエサが底付近を泳ぎます。

完成

捨て糸の先端にスナップサルカンを結び、オモリを取り付けて完成です。