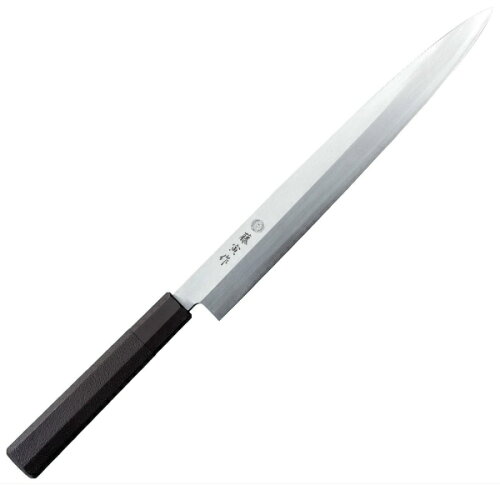

美しい刺身の立役者「柳刃包丁」について

柳刃包丁とは、細長く柳の葉に似た形状をした包丁のこと。刃の長さを活かし、刺身を綺麗に引きやすいことから、刺身包丁とも呼ばれます。

基本的には刺身を引くのに使われることの多い包丁ですが、意外にも様々な場面で活躍します。

柳刃包丁が活躍する料理

柳刃包丁の選び方

柳刃包丁を選ぶ時には、「刃の素材」「長さ」「柄の材質」「刃の付き方」の4点に注目。

使い方や使う環境によって、最適な材質やサイズが変わってきます。

中でも、包丁の切れ味や使い勝手を大きく左右するのが刃の材質。材質ごとの大まかな特徴は下記のようになります。

| 刃の材質 | 切れ味 | サビにくさ | 研ぎやすさ |

|---|---|---|---|

| ステンレス | △ | ◎ | △ |

| 白紙鋼 | ◎ | △ | ◎ |

| 青紙鋼 | ◯ | △ | ◯ |

刃の材質とその他の要素も含め、具体的にどのように柳刃包丁を選べば良いか、詳しく解説していきます。

ステンレス製の刃は使い勝手抜群

モリブデン鋼などステンレス素材が使用された柳刃包丁は、水がついた状態で放置してもサビにくいのが最大の特徴。

一方で、ステンレス製の包丁は切れ味が悪く、また研ぎにくいと敬遠される場合もあります。

近年では、そんな悩みを解決できる切れ味や研ぎやすさが向上した、銀紙3号と呼ばれるステンレス素材も登場。

銀紙3号はプロの料理人の間でも、切れ味が良く、サビなくて使い勝手抜群と話題を集めている注目の鋼材です。

鋼製の刃はプロも納得の切れ味

鋼製の柳刃包丁は、サビやすいものの、プロの料理人も納得の切れ味を有するのが特徴。

また、研ぎやすいので切れ味が落ちても比較的簡単に切れ味を戻せます。

鋼材には様々な種類がありますが、柳刃包丁には「青紙」と「白紙」が使われるのが一般的です。

包丁に使われる代表的な鋼材「青紙・白紙」の違い

青紙と白紙の違いは、切れ味とその持続性、研ぎやすさです。

青紙は硬度が高い素材で、切れ味と研ぎやすさでは白紙に劣るものの、切れ味の持続性が高いのが特徴。

刺身を大量に切っても切れ味が落ちにくいことから、プロの料理人がこぞって青紙の柳刃包丁を使用しています。

一方、白紙は硬度が低い素材で、切れ味の持続性こそ青紙に劣りますが、切れ味が高く研ぎやすい材質です。

大量の刺身を切る事が少ない家庭用に選ぶのであれば、価格が安く切れ味もよい白紙の柳刃包丁が最適でしょう。

刃渡は210〜270mmまでが使いやすい

柄の材質は使い方を想定して選ぼう

両刃もあるけどまずは「片刃」を選べば間違いなし

柳刃包丁の使い方と注意点

柳刃包丁は特殊な包丁です。その特徴を活かして正しく使うことで、切れ味を最大限に発揮します。

扱うためにはいくつかの注意点とコツを解説していきましょう。

刃を前後させずに「引き切る」のが基本

柳刃包丁を使う時の注意点

おすすめの柳刃包丁16選

ステンレス素材の柳刃包丁8選

関孫六 銀寿ST 刺身

| 刃渡 | 180mm/210mm/240mm |

|---|---|

| 材質 | ステンレス単層材 |

| 柄の材質 | 天然木 |

| 刃付形状 | 片刃 |

天然木の柄を採用したコスパモデル

天然木の柄を採用し、低価格ながらも見た目に高級感があるのが魅力の1本。

硬度が高いステンレスを使用し、サビにくいのはもちろん、切れ味の持続性も高められています。

また独自の刃付けが施してあり、鋭い切れ味を実現しています。左利き用も低価格で展開されているので、左利きの人は要チェックです。

関孫六 匠創 刺身

| 刃渡 | 180mm/210mm/240mm |

|---|---|

| 材質 | ステンレス単層材 |

| 柄の材質 | 18-8ステンレススチール |

| 刃付形状 | 片刃 |

グリップ力が高いハンドルが魅力

オールステンレスで、グリップ力が高い柳刃包丁を探している人には、関孫六の匠創 刺身がおすすめ。

グリップの表面に凹凸があり、かつ流線型のデザインで、高いグリップ力を実現しています。

熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機にも対応し、衛生的に使用できるのも魅力。切れ味も良く、綺麗な刺身を引くのをサポートします。

正広作 MS-8 柳刃

| 刃渡 | 210mm/240mm/270mm |

|---|---|

| 材質 | ステンレス鋼 |

| 柄の材質 | 朴の木 |

| 刃付形状 | 片刃 |

優れた切れ味と高品質が魅力

プロの料理人も愛用している人気メーカーの正広。

その正広が販売するステンレスを使用した柳刃包丁で、高度な技術を使用し、優れた切れ味と品質の高さを実現しています。

白木柄を使用し使えば使うほど、手に馴染みやすくなるのも魅力。素材の均一性を高めて、耐摩耗性や経年劣化を防げるサブゼロ処理を施してあります。

藤次郎 モリブデンバナジウム鋼 2層複合 柳刃

| 刃渡 | 210mm/240mm/270mm/300mm |

|---|---|

| 材質 | モリブデンバナジウム鋼2層複合 |

| 柄の材質 | エラストマー樹脂 |

| 刃付形状 | 片刃 |

エラストマー樹脂製の柄を搭載

腐食に強いエラストマー樹脂製の柄で、衛生的に使える柳刃包丁。

八角柄で握りやすく、細かな作業をサポートしてくれます。

職人が丁寧に刃付けを行なっているため、鋭い切れ味が特徴。モリブデンバナジウム鋼を採用し、サビや摩耗にも強くなっています。

堺孝行 INOX PC柄 正夫

| 刃渡 | 210mm/240mm/270mm/300mm |

|---|---|

| 材質 | 特殊鋼 |

| 柄の材質 | プラスチック抗菌ハンドル |

| 刃付形状 | 片刃 |

衛生面に優れた抗菌樹脂を柄に採用

プロの料理人からの信頼が厚い、堺孝行が販売する1本。

柄には抗菌樹脂を採用し食洗機にも対応。衛生的に使用できるのが魅力です。

サビにくいステンレス鋼を使用していながらも、切れ味にもこだわって作られていて、綺麗に刺身が引けます。美しい仕上げで所有感も満たしてくれるでしょう。

吉田金属工業 グローバル イスト IST-06 柳刃

| 刃渡 | 240m |

|---|---|

| 材質 | 刃物用ステンレス |

| 柄の材質 | 18-8ステンレス |

| 刃付形状 | 片刃 |

使い心地にこだわって作られたオールステンレス

刃渡りや刃付け、柄の形状、重量などを追求して作られていて、快適な使い心地を実現しているグローバル イスト。

そのグローバル イストの柳刃包丁は、家庭で使いやすい刃渡り24センチに設定されています。

左利き用でも、右利き用と同価格で購入できるのも魅力。刃先が滑らかになるように仕上げてあり、鋭い切れ味を実現しています。

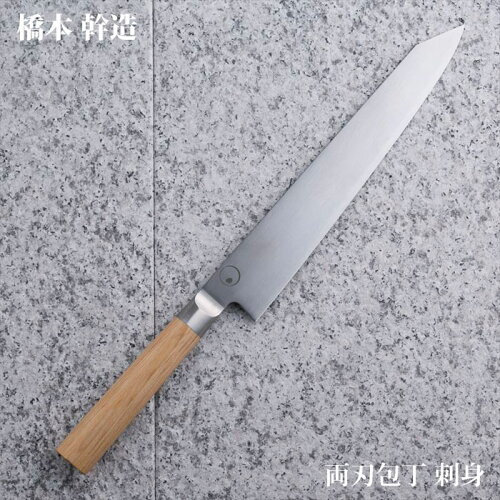

貝印 橋本幹造 両刃包丁 刺身

| 刃渡 | 210mm |

|---|---|

| 材質 | ハイカーボンステンレス刃物鋼 |

| 柄の材質 | 積層強化木 |

| 刃付形状 | 両刃 |

両刃付けを採用した珍しいタイプ

貝印と、ミシュラン東京で星を獲得した日本料理店の一凛が共同開発して作られた両刃の刺身包丁。

家庭でも研ぎやすいことを重視し、両刃付けを採用しています。

また操作性にもこだわって作られていて、刃側に設定された重心で食材をより正確にカットするのをアシストします。

堺實光 匠練銀三 刺身

| 刃渡 | 210mm/240mm/270mm/300mm/330mm/360mm |

|---|---|

| 材質 | 銀3鋼 |

| 柄の材質 | 朴の木 |

| 刃付形状 | 片刃 |

鋼に劣らない銀紙3号ステンレス包丁

サビにくいステンレス素材ながらも、鋼に劣らない切れ味を実現する銀3鋼を採用した匠練銀三 刺身。

銀3鋼は研ぎやすい素材でもあるため、プロの料理人も愛用しています。

銀3鋼を使用した包丁は、品質がばらつきやすいデメリットがあるものの、堺實光の商品は料理人からの信頼も厚く、安心して購入できるのも魅力です。

鋼素材の柳刃包丁8選

堺實光 刺身包丁 上打

| 刃渡 | 210mm/240mm |

|---|---|

| 材質 | 日本鋼 |

| 柄の材質 | 朴の木 |

| 刃付形状 | 片刃 |

日本鋼採用で切れ味が鋭い家庭用

日本鋼を採用し、高い切れ味を実現している家庭用の柳刃包丁。

実売価格で6000円ほどと、比較的低価格で購入できるのも魅力。

日本鋼は切れ味の持続性は短いものの、研ぎやすく、切れ味を戻しやすい特徴があります。また柄には朴の木を使用し、手に馴染みやすく、握り心地にも優れています。

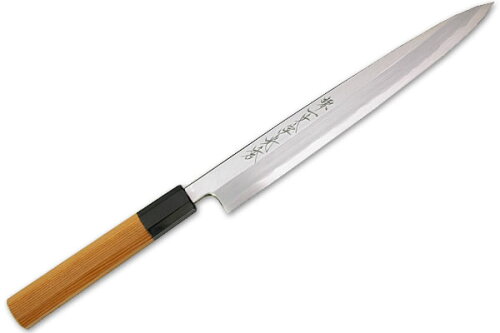

関孫六 銀寿本鋼 刺身

| 刃渡 | 180mm/210mm/240mm |

|---|---|

| 材質 | ハガネ複合材 |

| 柄の材質 | 天然木 |

| 刃付形状 | 片刃 |

切れ味と研ぎやすさを実現

鋼に軟鉄を合わせた素材を叩き上げ、強靭な刃に仕上がっているおすすめの1本。

本格的な鋼の和包丁で、鋼特有の切れ味と研ぎやすさを実現しています。

熟練の職人が刃付けを行なっていて、切れ味だけでなく、耐久性も高められています。

天然木の柄を採用し、手に馴染みやすいだけでなく、高級感があるのも魅力的でしょう。

堺孝行 霞研 正夫

| 刃渡 | 180mm/210mm/240mm/270mm/300mm/330mm/360mm |

|---|---|

| 材質 | 安来白3鋼 |

| 柄の材質 | 朴の木 |

| 刃付形状 | 片刃 |

安来白3鋼を採用した低価格モデル

安来白3鋼を採用し、1万円以下の低価格を実現している本格的な柳刃包丁。

安来白3鋼は切れ味、切れ味の持続性、欠けにくさ、研ぎやすさのバランスに優れ、家庭用として使いやすいのが特徴です。

また霞研ぎで刃にぼかしがかかっていて、見た目が綺麗に仕上がっているので、見た目にこだわりたい人にもおすすめできます。

源泉正 白鋼本霞 柳刃包丁

| 刃渡 | 270mm/300mm/330mm |

|---|---|

| 材質 | 白紙2号 |

| 柄の材質 | 朴材 |

| 刃付形状 | 片刃 |

白紙2号採用で切れ味が持続しやすい

白紙2号と呼ばれる鋼材を使用し、切れ味や研ぎやすさのみならず、切れ味の持続性も向上している1本。

裏に白鋼、表に軟鉄を使用し、衝撃に強く、かつリーズナブルなところに魅力があります。

また本霞と呼ばれる仕上げで、さらに見た目が綺麗なのもおすすめポイント。切れ味も十分に高く、プロの料理人が使用しても満足できる仕上がりです。

堺菊守 極上 柳刃

| 刃渡 | 180mm/210mm/240mm/270mm/300mm/330mm/360mm |

|---|---|

| 材質 | 白2鋼 |

| 柄の材質 | 水牛柄 |

| 刃付形状 | 片刃 |

シャープな切れ味を実現

白2鋼を採用し、切れ味がシャープで、綺麗な刺身を引くのをサポートする1本。研ぎやすさにも優れているため、切れ味が落ちた時の研ぎも楽に行えます。

堺菊守は600年の伝統を誇り、プロの料理人からの意見を参考に包丁を製造するメーカー。品質が高く、誰もが満足できる仕上がりも魅力的です。

築地有次 別打柳刃包丁

| 刃渡 | 210mm/240mm/270mm/300mm/330mm/360mm/390mm |

|---|---|

| 材質 | 青2鋼 |

| 柄の材質 | 朴の木 |

| 刃付形状 | 片刃 |

切れ味の持続性が高い青鋼採用

青2鋼を採用し、研ぐにやや時間がかかるものの、高い切れ味を持続できる柳刃包丁を探している人にはベストマッチする1本。

1回に刺身を大量に造る人には、切れ味が持続する本商品がとくにおすすめです。

400年以上の伝統と技術を有する築地有次の包丁は、手造りで品質が高く、和食の職人からの高い人気を誇ります。

正本総本店 本霞 玉白鋼 柳刃包丁

| 刃渡 | 240mm/270mm/300mm/330mm |

|---|---|

| 材質 | 玉白鋼 |

| 柄の材質 | 水牛角朴柄 |

| 刃付形状 | 片刃 |

プロの料理人も納得の1本

プロの料理人からの人気が非常に高い、正本総本店が販売するおすすめの1本。

厳選された鉄質を秘伝の方法で鍛え上げた玉鋼に、包丁鉄を被せることで高い切れ味を実現しています。

またプロの料理人の酷使にも耐えられる耐久性が高く、長期間使用できるのも魅力。水牛角朴柄を採用し、高級感を醸し出します。

堺一文字光秀 白一鋼 紋鍛錬 柳刃包丁

| 刃渡 | 210mm/240mm/270mm/300mm/330mm |

|---|---|

| 材質 | 白1鋼 |

| 柄の材質 | 赤一位 |

| 刃付形状 | 片刃 |

硬度の高い白1鋼で切れ味が続く包丁

白2鋼の炭素量を増やして、硬度を向上した白1鋼を使用しているのが特徴のおすすめ商品。

硬度が向上することで、白鋼特有の切れ味の良さ、研ぎやすさに加えて、切れ味の持続性が高められています。

白1鋼の包丁は制作が難しく、高い技術を要しますが、堺一文字光秀は料理人からの信頼も厚く安心。熟練の職人が作業を行なっていて、作りの良さも感じられます。

柳刃包丁の研ぎ方

刺身を引くと、包丁をどれだけ大切に扱っていても切れ味が落ちていきます。

落ちた切れ味を戻すには、研ぎなおす他方法はありません。柳刃包丁を使うのであれば、研ぎ方も身につけておくのがおすすめです。

包丁は片刃と両刃で研ぎ方が異なるので、それぞれの研ぎ方を簡単に紹介します。

研ぐために準備するもの

柳刃包丁を研ぐ時には、砥石とタオルを用意します。

砥石は中砥石と呼ばれる1000〜2000番が最適。セラミック製の砥石を除く、通常の砥石は30分以上水に浸けて、水を含ませておきましょう。

タオルは水を含ませて絞り、砥石の下に敷いて、研いでいる時に砥石が動くのを防ぐために使います。

片刃の研ぎ方

片刃の研ぎ方は、表から研ぎ始めて裏を研ぐのが基本。

料理人の間では、裏から研ぐ方法も一般的ですが、まずは表から研ぐ方法を覚えましょう。

研ぎ方の手順1:包丁の表から研ぎ始める

包丁の表(刃の傾斜が付いた側)を下にし、しのぎの角度に合うように砥石の上に置きます。

刃先、真ん中、刃元の3〜4箇所に分けて、包丁を20回ほど前後に動かします。この時、包丁と砥石の間の角度がおおよそ45度になるようにしましょう。

包丁を奥に押す時に力を入れ、手前に引く時には力を抜くことも重要です。

一通り表を研いだら、裏側(平面な側)の刃付近を指で軽く触れ、「カエリ」と呼ばれる引っ掛かりが出ているかチェック。

指先が軽く引っかかる状態になったら、次の手順に進めます。

研ぎ方の手順2:裏を研ぐ

包丁の裏が砥石にピッタリと当たるように置きます。

包丁と砥石が垂直になるようにし、包丁を前後に動かしましょう。包丁を手前に引く時に力を入れ、奥に押す時には力を抜くのがコツ。

表を研いだ時にできた「カエリ」がなくなったら、紙などを試し切りして切れ味を確認します。

切れ味に問題なければ、洗剤で残った砥石の粒子を洗って作業完了です。

両刃の研ぎ方

両刃の研ぎ方は、包丁の刃と砥石が当たる角度が重要。片刃とは研ぎ方が異なります。

研ぎ方の手順1:表面を研ぐ

包丁と砥石の間の角度が、おおよそ45度になるように置きます。

包丁の刃だけが砥石に当たるように、包丁の角度を調整。目安としては、包丁と砥石の間に10円玉が1〜2枚入るほどの角度が適当です。

包丁を前後に動かし、包丁の刃を研ぎます。奥に押す時に力を入れて、手前に引く時には力を抜きましょう。

包丁を10回ほど前後に動かしたら、包丁の刃を触り、カエリが出ていれば裏面を研ぎます。

研ぎ方の手順2:裏面を研ぐ

裏面も表面同様に研ぎます。裏面を研ぐコツは表面に軽くカエリが出るまで研ぐこと。

軽くカエリが出るまで研いだら、表面に出たカエリを砥石に2〜3回ほど当てて落としていきます。

切れ味を確認して問題なければ、両刃の包丁の研ぎが完了です。

鋼素材の刃を研いだら少し休ませてから使おう

鋼はそもそもサビやすい材質ですが、研いだ直後の刃面は目に見えないレベルで荒くなって水分子が入り込んだ状態なので、よりサビやすくなっています。

鋼素材の包丁を研いだ後は、水気をよく拭き取って乾かし、半日〜1日置いてから使うのがベスト。

時間を置くと刃面の鋼が乾燥しつつ落ち着き、サビにくい状態になります。

柳刃包丁で刺身をワンランク上の味に!

柳刃包丁は、刺身をワンランク上の味に仕上げる必須アイテム。

切れ味が鋭い柳刃包丁を使用すると、刺身の断面が美しくなり、盛り付けた時の見た目もグッと華やかになります。

扱いにはややコツが要りますが、お家で美味しく、美しい刺身を造りたい人は、切れ味が鋭い柳刃包丁を使ってみてください。