本記事で使用されている画像は、画像生成AIを使用して生成されたものでありフィクションです。登場する人物、団体、名称、場所などはすべて架空のものであり、実在するものとは一切関係ありません。

“本来の釣り”って、誰が決めたの?

ネットの海には、「本来の釣りはこうあるべきだ」という祈りの声が、波のように打ち寄せています。

けれど、その“本来”という言葉ほど、釣りの世界を窮屈にしてしまう呪文もないでしょう。

uoppay

釣りとは信じる行為──つまり、宗教そのもの。

今回はそんな視点から、私たちの“信仰”をそっと見つめ直してみます。

あなたは何を信じますか?

突然ですが皆さん、どんな宗教をご所望でしょうか。

神道、仏教、キリスト教──文化庁の統計によると、日本では複数の宗教を“兼業”している人が少なくありません。

お祭りでは神社へ行き、葬式ではお経を唱え、キリストの誕生日には、FUJIYAのケーキを食べる。信じるものがいくつあっても、誰も咎めません。

そして宗教はしばしば慎重に扱われ、ある種の“タブー”として避けられる話題でもあります。

つまり、他人の信仰に口を出すことは、もっとも無粋な行為のひとつとされているわけです。

uoppay

──ところが、こと「釣り」に関しては、そうもいかないようです。

釣りとは宗教そのものだ

釣りとは、信じる行為──つまり宗教そのものだと思います。

そもそも、釣竿を手にして生まれてくる人などいません。

誰もが、誰かの釣りを見て、誰かの真似をして、いつの間にか竿を握るようになる。

つまり、最初のキャストをする前に、既に何かの“教義”に触れているのです。

あの人のキャストフォーム。あのTVの特集。あのYouTubeの神回。

きっかけはそれぞれ違っても、誰かの信じた釣りから、私たちの釣りは始まります。

uoppay

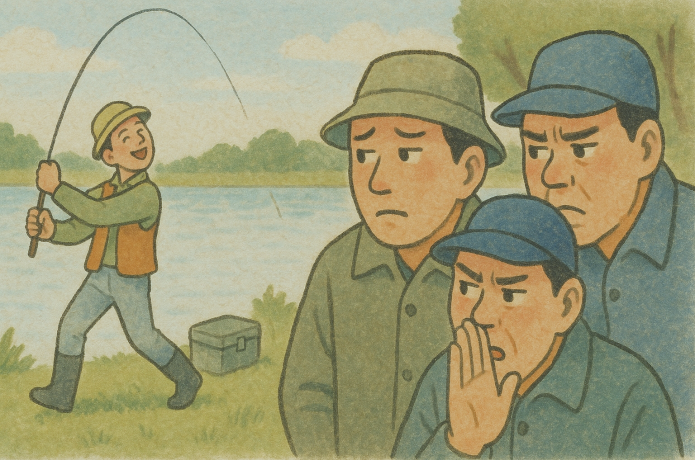

そう考えると、我々は皆、どこかの“釣り教団”に属している信者と言えるのではないでしょうか。

現代の異端審問は、コメント欄にある

このコラムを書こうと思ったきっかけは、あるメーカーのプロモーション動画でした。

掌に乗せられた小魚そっくりのソフトベイト。サイズは2インチほどでしょうか。

それが、まるで生命を宿したかのように、その上でピチピチと動き出したのです。

コメント欄には「リアルすぎて早く使いたい!」という賞賛の声と並び、

「セコ釣りはつまらん」

「こんなのは本来のルアー釣りじゃない」

といった書き込みが目につきました。

──何とも、予想の範囲内です。

現代社会では「多様性を認めよう」という声が広がっています。

けれど趣味の世界では、自分の信仰を他人に押しつける“原理主義者”が後を絶ちません。

なぜか?

それは、「釣りは宗教である」という前提が、いまだに十分理解されていないからです。

もちろん、ネットという匿名性の中では、相手が“人”であることを忘れてしまう瞬間があるものです。

だからこそ、「セコ釣りはつまらん」とコメントし、「こんなのは本来のルアー釣りじゃない」と断じるような言葉が、あっけなく投げつけられてしまう。

ですが、それは異教徒に石を投げるのと、何も変わりません。

ただ、自分の信じる釣りが唯一の真理だと思い込み、他人にも信仰があるという当たり前の事実を理解できない人が、残念ながら一定数いるのです。

uoppay

さらに、ネットリテラシーや価値観自体が、“あの頃”から一歩も進んでいない人もいる……。

「本来」という「自己信仰」

香ばしいコメント欄を覗いてみると、「セコ釣り」という揶揄のほかに、「本来の釣り」「カッコいい釣り」「男らしい釣り」といった言葉が軽やかに踊っています。

では、あらためて問いかけてみましょう。

──本来とは、いったい誰の視点に立った“本来”なのでしょうか。

「本来の日本人は〜」「本来の言葉の意味は〜」「本来のマナーは〜」。

字面だけで、もう少しで蕁麻疹が出そうです。

そのどれもが、結局のところ“誰かの理想”を絶対化するためのレトリックにすぎません。

人は「本来」という言葉を口にした瞬間、自らの信念を“普遍”の仮面で包み、他者を裁く小さな神学者になってしまうのです。

uoppay

本来を語るのであれば、生物の本来の姿である原始生命体(アメーバのようなもの)になってからにしてほしい。

進化の副産物にすぎない私たちに、“本来”などという崇高な座標は、最初から存在しないのです。

信仰の遍歴──そして自由へ

20数年前。私がバス釣りを始めた頃、バスは既にスレきっていて、そう簡単には釣れませんでした。

初めて釣れたのは、2インチのワームに食いついた一匹。

それを見た仲間たちも、「おお、それ釣れるんだ」と言いながら、次々と似たルアーを投げ始めました。

けれど、誰もそれを「セコ釣り」なんて呼びません。

むしろ、自分たちなりに工夫して釣れた一匹に、みんなが胸を張っていたのです。

今振り返ると、それこそが釣り文化として、いちばん健全な姿だったように思います。

その後、実にさまざまな宗教に入信しました。

ハードルアー教、ビッグベイト教、トップウォーター教、太糸教、エトセトラエトセトラ。

どれも楽しかったし、学びもありました。──そして、少しだけ苦しかった。

信じるほど釣りは深まり、同時に狭まっていく。

そんな不思議な経験を、何度も繰り返しました。

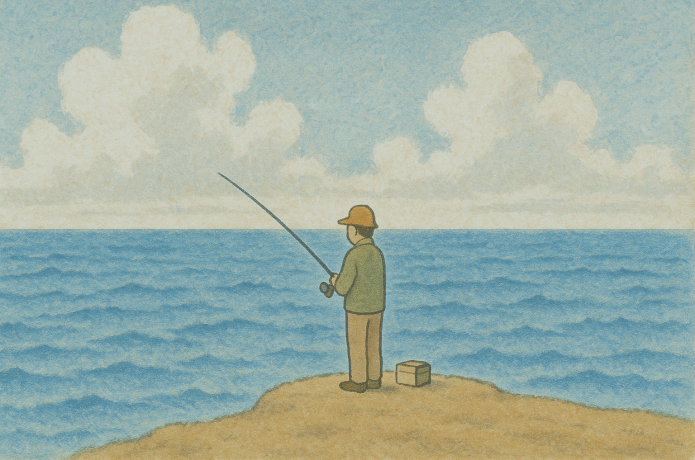

今はというと、もうどの宗派にも属していません。

ライトリグもビッグベイトも、ソフトルアーもハードルアーも、細糸も太糸も、水中も水面も、淡水も海水も、小さい魚も大きい魚も、エサもルアーも、岸も船も。

すべてをミックスした宗教にハマっています。

uoppay

釣れる日も釣れない日も、どこかの教義に救われながら、気ままに祈り、気ままに裏切る。

──そんな自由な信仰です。

宗教に疲れたら、少し休もう

「〇〇しか使わない」とか、「憧れの教祖様の言葉がすべてだ」とか。

そんなふうに、誰かの信仰を模倣するのは、たしかに楽しいことです。

ですが、それが度を越して、あなたの釣りを窮屈で息苦しいものにしているなら──そろそろ、決別の“お告げ”だと受け取るべき頃かもしれません。

憧れは移ろい、人も変わっていくものです。

そして、時代も変わっていくものです。

いつまでも“あの頃”を引きずる必要はありません。

“信じる釣り”をやめたって、“楽しむ釣り”は続けられます。

uoppay

宗派を変えたって、魚は怒りません。

むしろ、「ようやく自分の釣りを始めたな」と、どこかで笑ってくれるかもしれません。

“セコ釣り”にかけられた呪いを解く

「セコ釣り」という言葉が生まれた理由も、理解できます。

合理的で、意外性がなく、どこかズルく見える──そんな釣り方をからかうための、軽口だったのでしょう。

けれど、その軽口は、思いのほかよく効く呪いでもありました。

「セコ釣りなんてつまらん」と言われ続け、好きだった釣りが急につまらなく感じられ、竿を置いた人もいるでしょう。

あるいは、“カッコいい釣り”を真似しても自分のフィールドには合わず、結局釣れないまま、釣りそのものをやめてしまった人もいるはずです。

優劣の物差しがあるかぎり、「セコ釣り」という言葉は、きっと消えません。

人がいるかぎり、比べ合いもまた、なくならない。

それでも──他人の言葉に傷つき、自分の釣りを見失いかけた人が、ほんの少しでも楽になってくれたらと思うのです。

他人の物差しで、自分の釣りを測る必要はありません。

他人の言葉で、心をすり減らす必要もありません。

uoppay

どうせ魚は、そんな議論には一切興味がないのですから。

海も川も、宗派を超えて広がっている

忘れてはいけないのは、そもそも“信者”と呼ぶほどの熱量もなく、ただ気軽に釣りを楽しんでいる人たちもいるということです。

彼らは教義も理屈もなく、「今日は天気がいいから釣りでもするか」と竿を出す。

それもまた、釣りの自然な姿のひとつ。

釣りには、熱狂もあれば、気まぐれもある。

どちらも、間違いではありません。

釣りは、もはや宗教です。

けれど、熱心な信者である必要はありません。

uoppay

信じるもよし、笑うもよし。

釣りとは、そうやって──自分と世界を、もう一度、ゆるやかに繋ぎ直す行為なのだと思います。

本記事で使用されている画像は、画像生成AIを使用して生成されたものでありフィクションです。登場する人物、団体、名称、場所などはすべて架空のものであり、実在するものとは一切関係ありません。