エギングの底取り

釣りにおいて、底取りは非常に大切です。エギングも例外ではなく、底をとって釣りを組み立てることが釣果につながります。

しかし、エギで底を取れなくて困っている方も多いのではないでしょうか。

今回は、エギの底取について解説します。

大前提:エギは極めて底を取りにくい

大前提として、エギは極めて底を取りにくい仕掛けなのです。極端にいうと、底を取れなくて当然。

「ラインの動きでわかる」「竿の感度でわかる」なんてことも言われますが、そんなのは日中のべた凪や遅潮に限った話。

エギはフォールスピードが非常に遅いので、着底を明確に感じ取るのは非常に難しいのです。

底取りの手順

では、条件が揃った時にしか底を取れないのかと言うと、そんなことはありません。

ちゃんとコツを理解していれば、夜でも、風が吹いても、潮が走っても底を取ることができます。

それでは、具体的な方法を解説します。

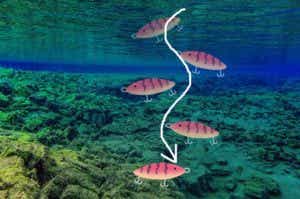

キャスト→フォール

いつも通りにキャストしてエギをフォールさせます。特別なことはせず、オープンベールにしてラインを送ってフリーフォールさせればOK。

余分な糸フケを出さないようにするのが大切です。風の強い日は、竿先をなるべく海面に近づけましょう。

ロッドでエギをズル引き

「そろそろ底かな~(これは完全に勘)」と思ったら、ベールを戻してラインを張って、ロッドでエギをズル引いてみましょう。

この時にゴツゴツとした感触があれば、着底している証拠。その感触がなければ、再度エギを沈めてゴツゴツ感を確かめます。

3.5号のエギは「3秒/メートル」ぐらいのスピードで沈下するため、堤防の場合は、とりあえず10〜15秒ほど待って確かめてみましょう。

何秒でゴツゴツに至るかを把握する

ゴツゴツ感が確認できたら、何度か同じことを繰り返して、エギが着水から何秒ぐらいで着底しているのかを把握します。

着底までのおおよその秒数が分かると、次のキャストからは着水からその秒数だけ待てば、ほぼ底を取れていることになるのです。

イメージで底を取る!

エギの底取りは、メタルジグのように明確に感じ取れないため、半分はイメージで底を取らなければなりません。

「なんとしてでも底を取ろう」などと難しいことを考えるのではなく、「なんとなく底だな」という感覚を掴むことが大切なのです。