大人気のエギング

エギングとは、古くから漁具として利用されている餌木(エギ)という擬似餌を用いてアオリイカを狙う釣法です。

他のルアーフィッシングとは異なり、ロッドを大きくシャクってエギを跳ね上げてイカを誘うことが特徴。

身近な釣り場でシンプルな仕掛けを使ってイカを釣れるので、海のルアーフィッシングの中でもとくに人気がある釣りです。

今回は、そんなエギングの基礎をエギングマニアの元釣具屋が解説します!

エギングマイスター川上氏の解説動画はこちら

アオリイカについて

エギングのメインターゲットとなるイカはアオリイカです。アオリイカはツツイカ目ヤリイカ科に属するイカで、日本に生息するイカの中では比較的大型になる種です。

北海道以南の沿岸部に広く生息し、大型の個体は胴長40〜50cm、重さ3kg程度にまで成長します。食性は肉食で、アジやイワシなどの小魚、エビなどの甲殻類が主食。産卵期は春、寿命は1年です。

イカの中でも食味が良く、もっちりとした食感と強い甘味があり、市場では高値で取引されています。

エギングのシーズン

エギングは年間を通して楽しめますが、メインシーズンは春と秋です。

地域によって釣期に差はありますが、多くの場所では以下のパターンに当てはまります。

春(4月〜6月)

春は親イカが産卵のために浅場に接岸する時期です。

海水温が16℃を超えると接岸が始まり、18〜20℃になると活性が高まってベストなタイミングとなります。

個体数は少ないので数釣りは難しくなりますが、キロオーバーの大型のサイズが狙えます。

秋(9月〜11月)

秋は、初夏に産まれた子イカが急速に成長する時期です。

活発に捕食活動を行なっているので日中でも良く釣れ、とくに9〜10月は手頃なサイズの数釣りを楽しめます。

活性が高くて個体数も多いため、エギング入門におすすめなのが秋です。

釣れる時間帯

朝と夕は魚が活発に活動する時間帯として広く知られていますが、アオリイカも同様に朝夕のマズメは活性が高まる時間帯です。

したがって朝と夕がもっとも釣りやすい時間と言えますが、アオリイカは夜行性が強く、日没後の時間帯にも狙えます。

夜から朝方にかけて、もしくは夕方から夜にかけて釣行するのがおすすめです。

狙うポイント

アオリイカは堤防や磯、砂浜など、様々な場所で釣ることができます。

とくに、堤防は海中の大きな構造物となっているのでエサとなる小魚が多く集まり、それらを捕食するアオリイカも多く、身近ながら1級のポイント。

足場が良くて釣りもしやすいため、初心者の方は堤防から始めるのがおすすめです。

堤防の中でも、以下で挙げる条件に当てはまれば好ポイントと言えます。ポイントを決める際は、以下の3点をチェックするようにしましょう。

墨跡がある

堤防では、まず足元を確認しましょう。

墨で黒く汚れている場所は過去にアオリイカが釣れている証拠ですので、墨跡が多い場所はチャンス大です。

海藻が多い

海藻があるとアオリイカにとっても、エサとなる小魚にとっても良い住処となるので海中の様子もしっかり確認しておきましょう。

海藻にゴロタ石などが絡んでいるとさらに好スポットです。

ベイトフィッシュ(小魚)がいる

海中の確認をする場合は、小魚の存在もチェックしておきましょう。アジやイワシが多ければチャンスです。

サビキ釣りでアジ・イワシが釣れている場所は、アオリイカの好ポイントでもあります。

エギングのタックル

エギングで使用するタックルを紹介します。エギングはロッドでのアクションが多く、アタリを掛け合わせる釣りなので、タックル選びが重要です。

ロッド

ロッド操作でエギを跳ね上げるため、エギにしっかり力を伝達できるエギング専用ロッドを選びましょう。

一般的な釣り場では、長さが8〜8.6ft程度で、3.5号までのエギを扱えるロッドであれば年間を通して使用できます。

ロッドの操作が多い釣りなので、できる限り軽量なロッドが理想です。

また、エギングではインターラインロッド(中通し竿)も人気があります。ラインがロッドの中を通るので糸絡みの心配がほぼなく、初心者の方にもおすすめです。

リール

2500〜3000番サイズのスピニングリールが適しています。

0.8号前後のPEラインを150〜200m程度巻ければどんなスピニングリールでも使えますが、ロッド操作時の負担が小さい軽めのものを選びましょう。

ギア比は釣り人の好みにもよりますが、糸フケの回収が速いハイギアがおすすめです。

また、手元を見なくてもノブが掴み易い、ハンドルが勝手に回らないなどの理由で、エギングではダブルハンドルが好まれる傾向にあります。

エギングのラインシステム

しっかりとエギをシャクってイカの繊細なアタリをとるために、エギングではPEラインが必須です。そして、PEラインの使用に伴ってショックリーダーも必須となります。

ラインの選び方、ラインシステムについて解説します。

PEライン

太さ0.6〜0.8号のPEラインを150m程度巻きます。飛距離と強度、ライントラブルの観点から、これ以上太いラインはおすすめできません。

エギングはラインの動きでアタリを確認することもあるので、自分が見やすい色を選ぶのも重要です。

大きく分けるとPEラインには4本編みと8本編みの2タイプがあり、8本編みの方が直線強度と飛距離に優れますが、その分高価になります。

近年は4本編みでも十分な強度を備えていて扱いやすいものが多いので、ビギナーの方には4本撚りがおすすめです。

ショックリーダー

擦れに弱いPEラインをカバーするために、PEラインの先端にショックリーダーとしてフロロカーボンラインを接続します。

太さは2〜3号、長さは1mぐらいがおすすめです。これ以上長くするとライントラブルのリスクが高まるので注意してください。

エギングは底を攻めることが多く、PEを直結するとエギのロストが極端に増えるのでショックリーダーは絶対に必要です。

結束方法

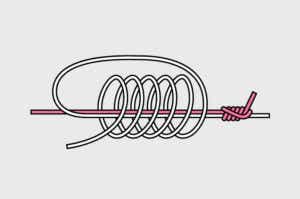

PEラインとショックリーダーは、FGノットやPRノットなどで結束するのがおすすめですが、慣れるまでは少し難しいと思います。

上記の結束方法が困難な場合は、強度は劣りますが電車結びなどの手軽な結び方でも問題ありません。

エギの選び方

エギはどれも同じような見た目なので、どれを使えば良いのか分かりにくいかもしれません。

そこで、基本となるサイズ・タイプ・カラーの3点からエギの選び方を解説します。

サイズ(号数)

エギのサイズはアオリイカの大きさに合わせて選ぶのがセオリーです。

一般的には、2.5号、3号、3.5号の3サイズがあり、数字が大きいほど大きくなります。

小型のアオリイカが多い秋は2.5号や3号、イカのサイズが大きくなってくる晩秋や春には3.5号を選んでください。

タイプ

同じエギのシリーズの中でも、沈下速度が異なるシャロータイプやディープタイプなどがラインナップされているものもあります。

シャロータイプはゆっくり沈下するので、浅場やイカにゆっくりエギを見せたい時に有効です。ディープタイプは沈下速度が速く、深場や潮の速い場所に適しています。

ノーマルタイプを基軸にしながら、釣り場に合わせて使い分けてください。

カラー

エギのカラーは、表面を覆っている布のカラーと下地であるテープのカラーで構成されていますが、注目すべきはテープのカラーです。

なぜなら、アオリイカに色覚はなく、「色のコントラストや光量などで判断する」と言われているからです。

したがって、天候や水色などに合わせてテープカラーを選びます。下記で、シュチュエーション別に有効なテープカラーをまとめました。

▼ 日中

明るい日中は、銀テープや金テープが有効。光を反射してアピールするフラッシング効果を活かせます。

▼ 朝・夕(ローライト)

光量が少ない朝・夕や少し濁りが入っている時は、オレンジテープやピンクテープが有効。光の反射とシルエットのバランスが良いので万能カラーともいえます。

▼ 夜間

光量が極端に少ない夜間は、赤テープや紫テープが有効。水中ではシルエットが黒っぽくはっきりと見え、存在感が強いカラーです。

▼ オールマイティ

判断に困ったら、様々なカラーの性質をもつマーブル(虹)テープを選ぶのがおすすめ。どんな状況でも一定のアピール力をもつため、まず1個目に持っておきたいカラーです。

エギングの基本動作

エギングをマスターするためには、基本動作をマスターすることが大切です。

基本動作さえマスターしてしまえば上級者並みに釣れますが、マスターできていないとなかなか1杯が釣れません。

基本の動作を解説しますので、明るい時間などに繰り返し練習してみてください。

キャスティング

狙ったポイントにエギを投げ入れましょう。

垂らしを1m程度とり、余計な力は抜き、前方斜め45度くらいのタイミングで人差し指を離すと綺麗に飛んでいきます。

キャストする際は、必ず後方確認をしてください。

底取り

エギが着水したら糸フケを巻き取り、エギと自分を結んでいるラインが一直線になるように張ります。

ラインが一直線になったら、ベールを開けてエギが沈むのに合わせてラインを送り出しましょう。出ていくラインが止まった瞬間が着底です。

ラインを出す際に、手でラインを軽く摘んでおくと、着底時にラインが止まるのを判断しやすくなります。

ジャーク(シャクリ)

着底が確認できたら糸フケを取り、ロッドを上方向に2〜3回ほどシャクってエギをアクションさせます。

様々なシャクり方がありますが、1シャクリに対してハンドルを1回転させるワンピッチジャークを基本にしましょう。

シャクリが終わったら、再度糸フケを取ってフォールへ移行します。

フォール

アクション後は、エギを沈めるフォールの動作を行います。フォール中にイカが抱いてくるので、エギングでもっとも重要な動作です。

穂先をなるべく動かさないようにしつつ、ラインを張らず緩めずの状態にしてエギを沈めてください。

この時、エギが不安定な動きをするとイカに違和感を与え、警戒させてしまいます。

アワセとやりとり

フォール中にラインが張ったり、緩んだり、ロッドに違和感が表れたりするのがイカのアタリです。

魚のようにゴツンといった分かりやすいアタリではないので、ラインの動きをよく観察しておきましょう。とにかく、何か違和感を感じたらアワセるのが大切。イカはアワセないと掛かりません。

ロッドに重みが乗ったら、リールを一定の速度で巻き続けてイカを取り込みます。巻き取りが速すぎると身が切れ、遅すぎるとカンナが抜けるので注意しましょう。

エギのシャクリ方

ここからはシャクリ方を動画と合わせて解説します。

ここで紹介する4種類を覚えておけば、ほぼすべての状況に対応できるのでぜひマスターしてください。

ワンピッチジャーク

まず習得すべきなのが、ワンピッチジャークです。

ロッドのシャクリ1回に対してハンドルを1回巻きましょう。コツはシャクった後にロッドを前に倒して糸フケを作ること。

こうすることでエギが左右へと綺麗にダートします。

ハイピッチショートジャーク

ハイピッチショートジャークは素早くワンピッチジャークをしているだけに見えるかもしれませんが、大きく違うのが糸フケを出さないことです。

そのため、エギは左右にダートせず、直線的な軌道で急速に浮上します。

スラックジャーク

あらかじめ糸フケを作っておき、その糸フケを弾くようにシャクるのがスラックジャークです。

エギは大きく左右にダートしますが、あまり手前に寄ってこないのでピンポイントを攻めるのに適します。

縦ジャーク

糸フケがない状態から、一気にロッドを大きくシャクるのが縦ジャークです。

エギが一気に高く跳ね上がるため、アピールが非常に強いことが特徴。スラックジャークとは対照的なアクションです。

エギングで釣るコツ

エギングで釣果を伸ばし、上手になるためのコツを3点紹介します。

基本動作とコツだけを押さえてしまえば、面白いようにイカが釣れますよ!

風が強い日は避ける

風が強い日はできるだけ避けましょう。風はエギングの大敵です。

ラインが流されてエギの動きが悪くなる、アタリが判りにくくなるなど、釣りが成立しなくなります。強風時は風裏となるポイントを探すのがセオリーです。

とくに、横風だけは絶対に避けるようにしてください。

ラインは常に一直線に

繰り返しになりますが、ラインを常に一直線にすることが非常に重要です。ラインが一直線になっていなければ、エギが着底した時の感覚やイカの小さなアタリは感じられません。

風などでラインがカーブしてきたら、リールで巻き取ってラインを張り直すことを心掛け、癖付けましょう。

極端な表現ですが、「ラインが大きくカーブしていると釣れない」と思ってください。

日中のサイトフィッシングで練習

エギングを上手になりたければ、日中のサイトフィッシングでイメージを固めるのがおすすめです。

秋の日中は、堤防近くにイカがいることが多く、イカを見ながら釣れます。そうすれば、エギの動きにイカがどのような反応をするかが目に見えて判り、夜間や沖での釣りもイメージしやすくなります。

こういった意味でも、ビギナーの方は秋(9〜10月)の日中からエギングを始めるのがGOODです。

アオリイカの締め方

アオリイカの締め方はとても簡単です。

写真のように頭と胴体の付け根にナイフや締め具を刺し、色が白っぽく変わればOK!

ちなみに、こちらの写真は左半分だけが締まっている状態です。

このような場合、刃を入れる場所や角度を微妙に変えてみると全体が締まります。

締め終えたら、イカが直接氷に触れないように、イカを袋に入れた状態でクーラーボックスに投入しましょう。

元釣具屋が厳選!おすすめの入門ロッド

メジャークラフト ソルパラ エギングモデル SPX-862E

| 全長 | 8ft6in |

|---|---|

| 継数 | 2本 |

| 適合エギサイズ | 2.5-3.5号 |

8ft6inのオーソドックスなスペックのベストセラーロッドです。2.5〜3.5号までのエギを扱えるため、秋にも春にも活躍します。

実売価格が1万円以下なので、エギング入門にイチオシの1本です。

シマノ ソルティーアドバンス エギング S83ML

| 全長 | 8ft3in |

|---|---|

| 自重 | 90g |

| 継数 | 2本 |

| 仕舞寸法 | 129.4cm |

| 適合エギサイズ | 1.8-3.8号 |

低価格ながら軽量かつハリのあるロッドで、軽快な操作感が魅力です。

負担が掛かるトップガイド部にはSiCリングが採用され、ラインへのダメージや飛距離も考慮された設計になっています。

ダイワ エメラルダスX 86M

| 全長 | 8ft6in |

|---|---|

| 自重 | 120g |

| 継数 | 2本 |

| 仕舞寸法 | 134cm |

| 適合エギサイズ | 2.5-4号 |

4号までのエギに対応できる強いパワーを備えたモデルです。とくに3.5号が扱いやすく、春の大型狙いにもおすすめ。

堤防はもちろん、テトラ帯や磯場でも使いやすい長さなので、1本持っていればどんな釣りでもできるロッドです。

元釣具屋が厳選!おすすめの入門リール

ダイワ レブロス LT2500S−H

| 自重 | 220g |

|---|---|

| ギア比 | 5.6 |

| 最大巻上長 | 79cm |

| 最大ドラグ力 | 10kg |

| 糸巻量 | PE0.6-200 |

| ベアリング数 | 4/1 |

入門モデルながら非常に軽いことが魅力です。リールが軽いことによって軽快なロッド操作が可能になります。

また、滑り出しがスムーズなドラグが採用されているのでイカの身切れなども防げます。

シマノ セフィアBB C3000SDHHG

| 自重 | 250g |

|---|---|

| ギア比 | 6 |

| 最大巻上長 | 89cm |

| 最大ドラグ力 | 9.0kg |

| 糸巻量 | PE0.6-200m |

| ベアリング数 | 5/1 |

ダブルハンドルを搭載したシマノのエギング専用リールです。瞬時にドラグ調整が行えるラピッドファイアドラグを採用。

イカの引きに合わせてドラグを調整することで、テンションの強弱によるカンナの抜けや身切れを防止できます。

ダイワ エメラルダスLT 3000S-CH-DH

| 自重 | 245g |

|---|---|

| ギア比 | 5.6 |

| 最大巻上長 | 84cm |

| 最大ドラグ力 | 10kg |

| 糸巻量 | PE0.8-200 |

| ベアリング数 | 7/1 |

ダブルハンドルを採用したダイワのエギング専用モデル。マグシールドとタフデジギアが採用されており、長期間初期性能が維持されます。

スプールの形状が従来のものから改良されており、ライントラブルが起こりにくく、飛距離も向上しています。

元釣具屋が厳選!おすすめのエギ

マルキュー ダートマックス 3号

ヘッド上部にアイが付いており、誰でも簡単にキレの鋭いダートアクションを演出できます。

また、ボディ後方に浮力があり、フォール中にイカがアタックしやすい姿勢を維持できることも魅力。

アピール力が高くて活性が高い秋イカに最適なので、ビギナーの方はまずダートマックスを使ってエギングを始めるのがおすすめです。

ヤマリア エギ王Kシャロー 3.5号

ボディ後方にあるハイドロフィンのおかげで、安定した水中姿勢を維持します。シャロータイプは沈むスピードが遅く、浅場や藻場に最適。

ゆっくり沈み、ダートが派手すぎないので、活性が低いイカや春イカに有効です。

ダートマックスとは対照的な性格なので、2個を使い分けると死角が無くなります。

元釣具屋が厳選!おすすめのライン

シマノ セフィアG5 0.6号 150m 0.6号

高比重で水なじみが良いPEラインです。

風の影響を受けにくくてラインが一直線になりやすいので、とくにエギングビギナーの方にはおすすめのPEラインです。

サンライン エギリーダーBS 2.5号

糸が黒っぽく着色されており、潮に馴染みやすくて光の反射が抑えられています。

強度も抜群なのでイチオシのリーダーです。

元釣具屋が厳選!おすすめの便利アイテム

ダイワ イージースナップ M

スムーズにエギを交換できるので、エギとリーダーはスナップを用いて結束します。

イージースナップは開閉しやすくて強度があるのがGOODです。

タカ産業 ショートギャフ 390cm

| 自重 | 396g |

|---|---|

| 継数 | 12本 |

| 仕舞寸法 | 44cm |

大きいアオリイカを取り込む際にはギャフを用います。

タカ産業のショートギャフはコンパクトで持ち運びしやすく、リーズナブルな価格です。

シマノ セフィア スライドイカシメ CT-202I

釣り上げたイカは締めて持ち帰るとより美味しく食べられます。

シマノのスライドイカシメはとても使いやすく、誰でも簡単にイカを素早く締められます。

アクティブ アオリ袋

イカをクーラーボックスに入れる際、直接氷につけてしまうと食味が落ちるのでチャック付きのポリ袋に入れましょう。

クーラーボックスが墨で汚れるのも防げます。アオリ袋は取手が付いているので便利です。

手軽に美味しいアオリイカを釣ろう!

エギングはロッド、リール、ライン、エギだけでできるとっても手軽な釣りです。

釣り方もそんなに難しくはなく、特に高活性なアオリイカが多い秋は、初心者の方でも簡単に釣ることができます。

ぜひ、本記事を参考にしてエギングにチャレンジしてみてくださいね!