タコの天敵について

近年、大阪湾の夏の風物詩といえるほどの人気を見せる“船タコ”。その人気は各地に飛び火し、東海・関東地方でも流行の兆しがうかがえます。そんな船タコシーンに登場した、タコの天敵をチェックしていきましょう!

船用のタコエギ

タコの天敵は船用のタコエギに分類されます。従来のタコ釣りでは、テンヤ仕掛けにエサを巻き付ける釣法が主流でしたが、現在はタコエギを使う釣り人が圧倒的多数。釣果はもちろん、ゲーム性の高さが人気の秘密です。

明石で大注目!

船タコの聖地である兵庫県明石の海でテストが繰り返されました。その情報が流れるやいなや、発売前にも関わらず、問い合わせの電話が殺到した釣具店もあったようです。

▼明石の船タコを特集した記事です

タコの天敵の特徴

ほかのタコエギとは一線を画す、独特なフォルムを持つタコの天敵。「なぜタコの天敵がよく釣れるのか」その理由に迫ります。

タコエギ+スッテ

タコエギと浮スッテが合体した形状が、タコの天敵の最大の特徴です。浮力の高い浮きスッテが潮を受けることで、自発的にアクション。釣り人が竿を操作し続けなくても、タコを誘い続けてくれます。

フッキングのよさ

スッテに取り付けられるカンナが、フッキングのよさの秘密。タコエギの針とは違い、スッテのカンナは下方向にも針が伸びる全傘タイプ。足先で触れるだけのアタリも、フッキングへ持ち込めます。

タコの天敵の使い方

基本的に、使い方は他のタコエギと同じですが、使うからにはタコの天敵のメリットを存分に活かしたいですよね。タコの天敵ならではの、爆釣メソッドをご紹介します!

必ず重りを付ける

ボディにオモリが付いていますが、船タコで用いる場合は、かならずオモリを装着しましょう。専用のタコエギスナップを用い、60号程度(明石の場合)のオモリをぶら下げます。

必ず底をキープ

船タコでもっとも大切なことは、仕掛けを常に底でキープすること。底から仕掛けが浮いてしまうと、間違いなく釣果が落ちます。

タコの天敵は自発的にアクションをするため、竿でのアクションを控えめにしましょう。過度に竿を動かすと、底から浮き上がる原因となります。

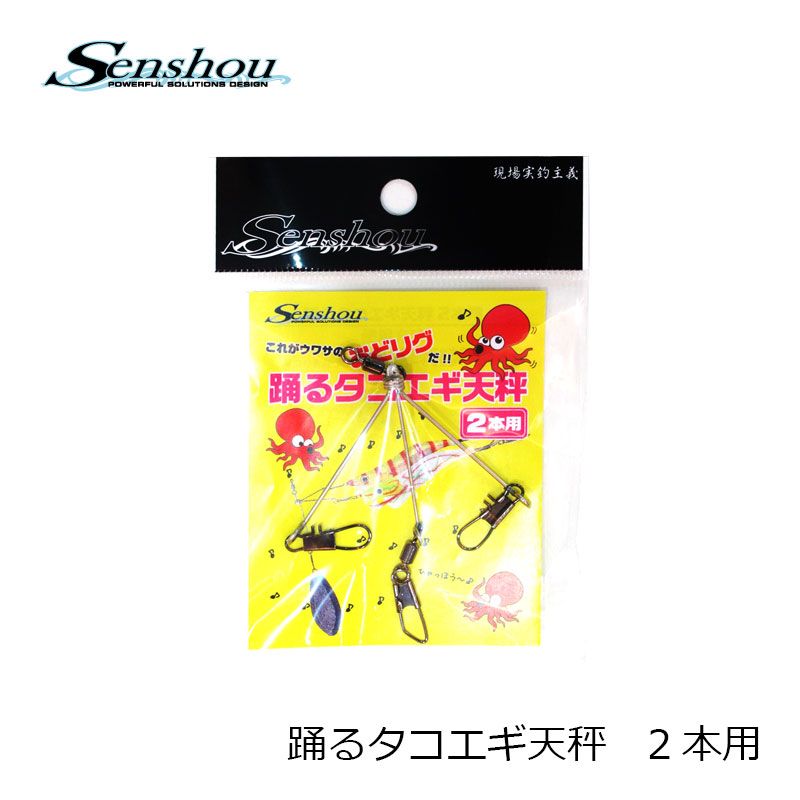

おどリグ

同じく船匠から発売される、『踊るタコエギ天秤』を使った“おどリグ”がおすすめ。オモリからやや離れた位置にタコの天敵を取り付けるため、竿を操作したときにアクションが大きくなります。

また、オモリを底に付けたまま、タコの天敵のみをシェイクしやすくなることも魅力。仕掛けを浮かせることなく、タコに強いアピールができます。

間違いなく“釣れるタコエギ”

底から仕掛けが離れないことと、フッキングのよさは、船タコではなによりも大切。タコの天敵は、船タコの肝を押さえた“釣れるタコエギ”といえるでしょう。『タコの天敵』という名前は伊達ではありません。