真冬は三浦の磯がアツい!

今の時期、自身のホームグラウンドでもある三浦半島では、冬の磯マルゲームが最盛期を迎えています。

ここは都心からのアクセスもよくエントリーも容易な磯も多いので、連日磯のシーバスを楽しむアングラーで賑わっています。

それでも、そこは周囲に自然の海岸線が多く残る三浦半島。どのポイントでも釣れるチャンスはあり、人の居ない穴場もまだまだあります。

今回はそんな磯マルゲームにチャレンジしてみたいアングラーに向けて、磯マルゲームの基本と魚を獲るためにキモとなる部分をご紹介します。

トップシーズンは冬

トップシーズンは11月から1月にかけての冬に差し掛かる時期。

気温はもちろんのこと、水温も低下し、この時期はとにかく寒いです。

浅場も多く、ウェーディングスタイルで狙うことも。ライフジャケットなどの安全対策はもちろん、浅場であればウェーダーは必須です。

さらに防寒対策もしっかりとした上で、挑んでみてください。

産卵が関係している

この時期は、東京湾奥にいたシーバスが産卵に向けて南下しています。

その際、産卵に耐えうる体力をつけるため、ベイトを捕食しながら移動するのです。

最終的に産卵に適した水温や塩分濃度のエリアで産卵をするのですが、産卵直前にエサを捕食するため接岸してきやすい場所が冬の磯場なのです。

メインベイト

冬の磯周りは、トウゴロウイワシやシコイワシなどのベイトが多く、ヘッドライトなどで照らせば波打ち際まで差している小さなベイトが確認できるでしょう。

他にもサヨリやサッパ、マイワシなどのベイトも多く、シーバスにとってはエサの選択肢が多い状況と言えます。

それゆえに使用するルアーのサイズ感やアクションの質で、釣果に差が出ることも多い釣りです。

良型のシーバスが狙える

この時期のシーバスは、ある程度の似たようなサイズの魚が群れを形成して回遊しています。

そのためランカーサイズのシーバスの群れに当たれば、数もサイズも狙えるのです。

ただし短いスパンで群れが入れ替わってしまいます。

前日に小型のシーバスが連発しても、翌日にはランカーサイズが連発……。なんてこともザラに起こるのが、この時期のシーバスフィッシングの魅力でもあります。

『潮位・地形・流れ』の3大要素がカギ

冬の磯マルゲームで、最も重要だと言っても良い『潮位・地形・流れ』の3大要素。

産卵を意識したシーバスは、夏のようにガンガンベイトを追い回していません。

余計なエネルギーを消費せず、楽にベイトを捕食できるように動いています。そのため『潮位・地形・流れ』を意識して、捕食しやすい条件が整った場所やタイミングで狙うことが重要なのです。

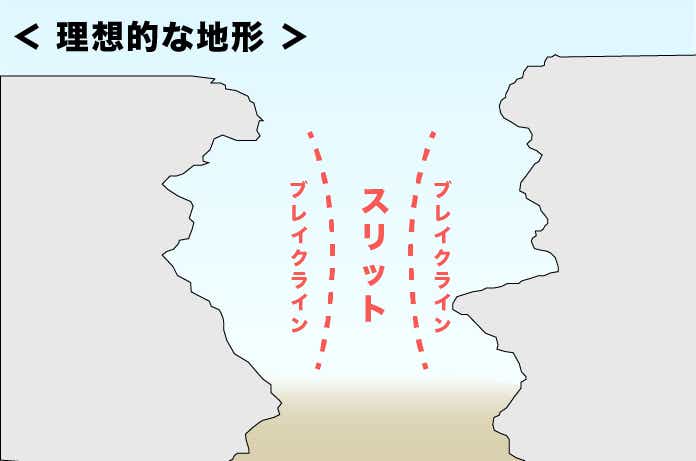

理想的な地形

どのベイトを捕食しているシーバスを狙うのかによって狙う地形も変わってきますが、最も多いトウゴロウイワシに着いたシーバスを狙う場合であれば、ワンドやスリットなどの奥まった地形を狙うのが理想的です。

上げ潮に乗ってワンドの奥に入ったベイトは、下げ潮でワンドの外に出ていきます。ベイトがワンドから出ていくタイミングになると、シーバスは見計らったように捕食を始めるのです。

これが俗に言う時合というもの。タイミングは場所ごとの地形や潮位などで異なります。それぞれの場所の特性に合わせた時合いを見つけられると釣果が格段に変わってくるはずです。

狙うべき流れ

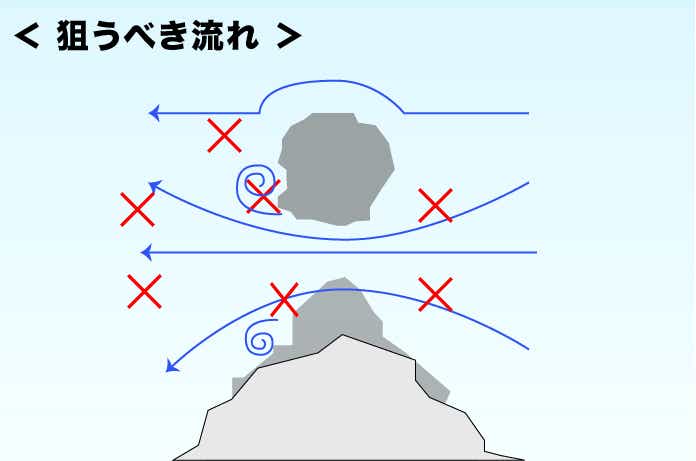

シーバスが捕食を行うとき、流れはそれを左右する重要な条件です。ただし流れといっても、ただ流れていれば良いわけではありません。

流れは、遊泳力が弱いベイトフィッシュの行動を束縛する要素として捉えると自然です。

強い流れが発生したタイミングでは、ベイトフィッシュの群れは統率を失います。この群れを立て直すまで間が、シーバスにとって最も簡単にベイトを捕食できるタイミングとなるのです。

流れが止まるタイミングも同様で、急に流れの抵抗がなくなった時に群れがバラつき、シーバスが一気に捕食を開始することもあります。

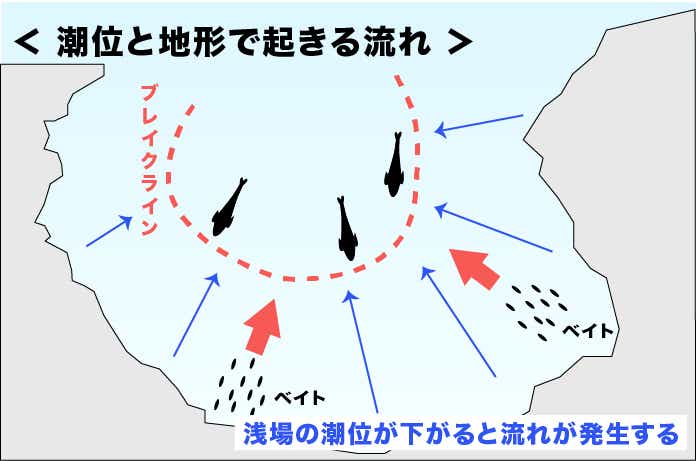

潮位と地形で起こる流れ

更に流れは潮流だけでなく、浅場が干上がる寸前などの地形と潮位によっても発生します。

浅場が干上がる直前、浅場に入っていたベイトフィッシュの群れは、深さのあるブレイク方向に引っ張られる流れに乗ってしまい、ブレイク側に投げ出されます。

この時ブレイク際に着いたシーバスは、ブレイク下にいるだけでエサにありつけるのです。

このような要素をより多く見つけることで、魚までの距離が近くなります。

メインベイトに合せたルアー選択も重要

サイズ感とシルエットをアジャスト

その時々でベイトは異なることが多いです。

ベイトにルアーを合わせる際、初めに試していただきたいのは、ルアーのサイズ感です。

ベイトとルアーのシルエットを近づけることにより、圧倒的にルアーに対して口を使わせやすくなることがあります。

APIA ハイドロアッパー55S

アクションの質でアジャスト

水の動きを側線によって捉える魚にとって、目からの情報だけでなく、ルアーが動かす水の量などからもサイズを判断します。

そのためベイトとルアーの大きさがまったく異なっていたとしても、食わせることが可能です。

特にルアーでは近づけることができないほど、小さなベイトを捕食しているとき。シルエットを合わせられなくても、弱いアクションのルアーを選ぶことで、小さいベイトを捕食するシーバスを釣ることもできるのです。

レンジでアジャスト

この時期に磯周りに寄るベイトは、固有の泳層と群れの作り方があります。

ルアーをそのレンジに合わせることで、サイズ感などが多少違っても喰ってくることもあるのです。

小さいほど水面直下で薄い群れを作るので、それに合わせたレンジのルアーが必要になります。

また大きなベイトは立体的な群れを作るので、レンジに関してはアバウトでも釣れる傾向にあります。

さらにその中でも、群れの上側・中段・下層。どの層のベイトをシーバスが狙っているのかを見極めてレンジを合わせることで釣果に差が生まれることも覚えておくと良いでしょう。

ラパラ カウントダウン CD9

あえて全てのパターンを外す

あまりにベイト量が多い時などに有効な手段として、あえてこれまで述べたことを外して、逆に張ってみるという手です。

マイクロベイトのパターンと分かっている中で、ビッグベイトを投げてみるのも、これに当たります。

ベイトサイズに合わせて何万分の一の確率に呑まれないように、あえて目立つルアーをセレクトすることで、口を使わせる強硬手段です。

しかしながら、ベイトと同じくシーバスの個体数が多い場合は、意外とハマることの多いメソッドです。

Jackson アスリート17FSV

ガンクラフト ジョインテッドクロー178F

磯マルゲームの魅力と難しさ

いかがでしたか。今回ご解説した中でも、最も重要なのは潮位・地形・流れの三要素です。

これをしっかりとイメージし、「もし自分がシーバスだったら、どこに着いて、どうエサを捕食するか」想像していくことで、釣果が必ず上がると思います。

磯マルのシーズンは、狙いを外せばノーリターンですが、しっかりと状況にアジャストできれば、大きなリターンが釣果として返ってくるのも特徴です。

今回は筆者のホームグラウンドである、三浦半島を例にとってご説明してきましたが、他のエリアでも勝手は違えど、基本は一緒です。

今年の冬はまだ始まったばかり。ガンガン現場に通って、自分なりの磯マル攻略法を探してみてはいかがでしょうか?