サゴシが釣れない人必見!

手軽に狙える青物「サゴシ」(サワラの幼魚の呼称)。

ショアジギングの入門として、オカッパリからも狙いやすい最適なターゲットです。

しかしながら、しっかり狙わないとなかなか釣れない相手でもあり、苦戦されている方も多いはず。

ボイルの有無に合わせて釣り方を変えよう

サゴシの居場所や行動は、その時々によって目まぐるしく変わっていきます。

表層でボイルしている事もあれば、中層以下のレンジで捕食浮したり、回遊している事も。

じつは、その双方に合わせた釣り方をマスターしておけば、一日中狙えます。

今回はボイルの有無に合わせた狙い方というテーマで、さらに釣果アップするためのヒントをお届けしたいと思います。

ボイルしている時の釣り方

サゴシが水面で小魚を捕食していると、動画のようなボイルが発生することがあります。

言わずもがなボイルが起きているということは、活性が非常に高い状態。このチャンスを逃さないよう、まずはボイル発生時の釣り方を押さえましょう。

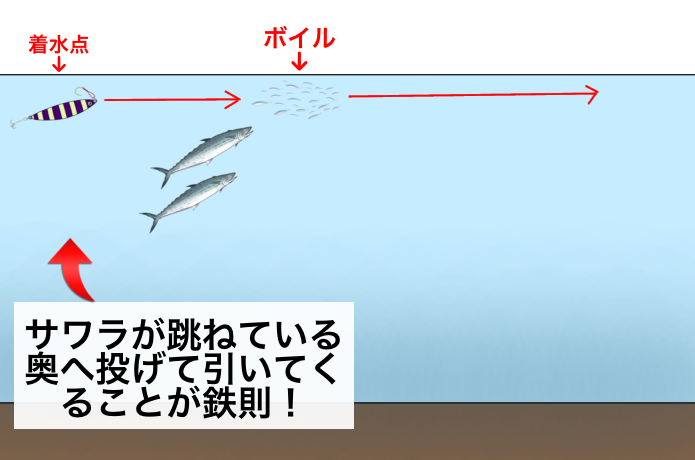

ボイルの奥にキャスト

ボイルの中心に投げ込んでしまうのはNGです。ボイルに直撃してしまうと、魚が散ってしまい、食わなくなってしまいます。

ボイルが起きた場所を把握したら、自分の立ち位置を結んだ延長線上に投げ入れるようにしましょう。その後ボイルの中心までルアーを運ぶと、簡単に食ってくれるはずです。

ボイルが起きたらすぐに投げる

サゴシが跳ねたら、できる限り早くキャストしましょう。

動画のように跳ねた地点にすぐ投げられれば、あっさりと食ってくれるはずです。

またボイルではなく、サゴシが跳ねた場所でも構いません。とにかくサゴシの目の前にルアーを通過させるように意識してください。

キャストの正確性に自信がない方は、「ボイルした方角と真逆にロッドを倒し、真っ直ぐ振り下ろす」ことを意識してみてください。

いざボイルが始まると慌ててしまうかもしれませんが、落ち着いてコレだけを着実にこなせば、ある程度の精度は出せるはずです。

またチャンスを逃さないためにも、事前に精度が高いキャストを出せるよう、練習をしておきましょう。

まずは表層から探ろう

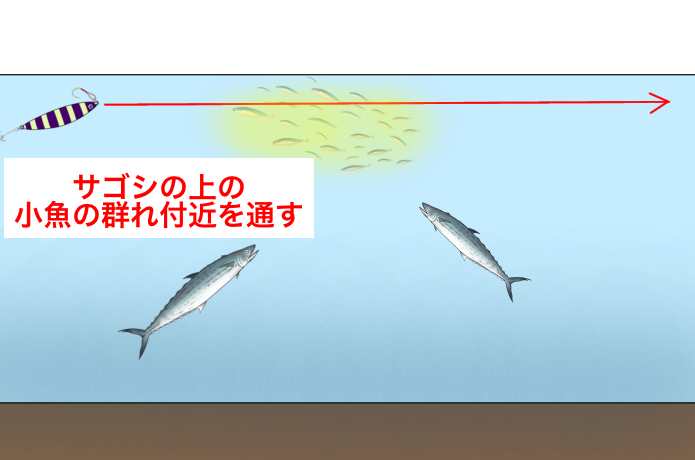

キャスト後は、表層を通してくるようにしましょう。

サゴシは図のように小魚の下につきます。襲われて瀕死の小魚を喰っていたり、次の捕食のタイミングを見計らっているようなイメージですね。

初めの一投目は表層を通し、魚が反応してくれるか様子見するのがおすすめです。

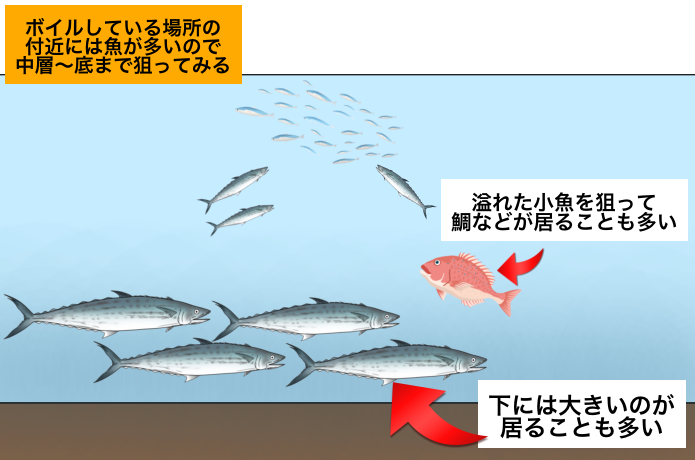

稀に表層でボイルがあっても、中層や底付近を通すとやたら反応してくることもあります。

とくに日中に多いパターン。このパターンで釣れるときは、良いサイズの群れにあたることが多いです。

その日のパターンが掴めないうちは表層を狙い、反応があまりにも少ないときは、ボイル場所の中層〜底付近も丁寧に探ってみてください。

ベイトのサイズでアクションを変える

サゴシが捕食している代表格のカタクチイワシ。

筆者の経験上、捕食しているベイトが大きめのカタクチイワシなら、ただ巻きで反応することが多いです。

逆に5cm以下ベイトを捕食している場合は、フォールを折り混ぜた誘い方で反応する印象があります。

ベイトサイズがわからない時は、双方を試してみてください。

ちなみに5cm以下ベイトを捕食している時は、ブレード付きルアーに反応が多い事もあります。

ベイトサイズが小さく、通常のジグで誘いを変えても反応しない時は、ブレード付きルアーも試してみてください。

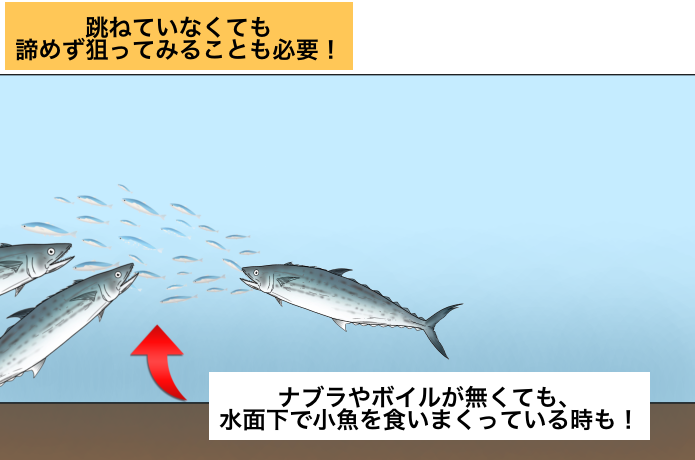

ボイルしていない時の釣り方

続いて、ボイルをしていない時の釣り方です。

ボイルがないということは、まず魚がいるかどうかわからない状態。

しかしながら、大抵毎日同じ様な場所で捕食していることが多いです。過去にボイルが起きた場所や釣れた実績のある場所であれば、ボイルがなくとも魚がいる可能性もあります。

実績ポイントや目視したことがある場所を知っていれば、諦めずに以下の釣り方を試してみてください。

基本は中層やボトム

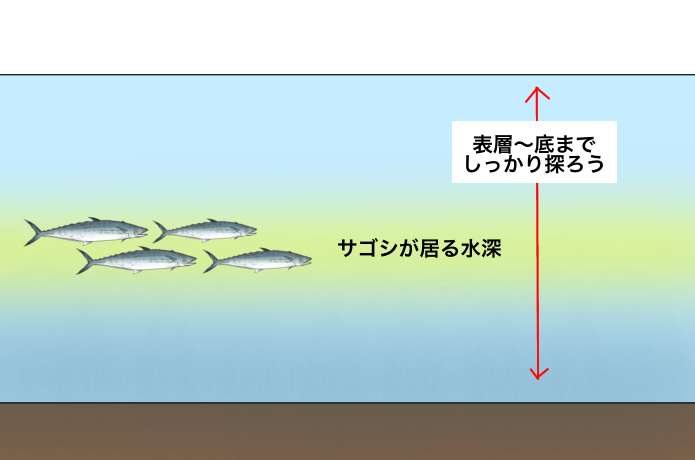

ボイルがない時は、表層〜底付近を満遍なく探る必要があります。

経験上、日中のボイルがない時間帯は、中層〜ボトムを回遊していることが多いです。

中層〜ボトム8割、表層2割程度のイメージで、魚がいる場所を探ってみてください。

表層でボイルしていないからといって、活性が低いわけではありません。

中層や底付近でも、活発に餌を食べていることも多いです。感覚値ですが、そういった時ほど、簡単に食わせられる印象があります。

「ボイルがないから、今日は駄目だな」と諦めてしまう前に、下のレンジを必ず探るようにしましょう。

フォールを意識したアクション

中層〜底付近を探る場合は、丁寧なアクションを心がけ、サゴシを反応させましょう。

サゴシはフォールによく反応する魚。そのため、しっかりとジグを跳ねさせてから、長めにフォールさせるようなアクションを意識してみてください。

大きめのリフトと長めのフォールで誘うことで、より多くのレンジを探ることにも繋がりますよ。

少しでも反応があったら、そのレンジを集中的に狙いましょう。

集中して狙う時、強くアクションは厳禁です。歯でラインがスパッとやられてしまう可能性があります。

動画のように、サゴシがいるレンジまでルアーを運んだら、緩いアクションとフォールメインで誘うのがおすすめですよ。

ブレードで効率化

回遊するサゴシを狙う時は、ブレードルアーがおすすめ。キラキラとしたフラッシングで、広範囲にアピールすることが可能です。

ブレードルアーのアクションは、カウントを取って巻くだけ!

正直しゃくり続けるのは、体力的にもしんどいと思います。ジグのアクションに疲れたときに、ブレードルアーのただ巻きを試してみるのもおすすめです。

サゴシカッター対策も忘れずに

サゴシカッターと呼ばれるほど、サゴシの歯は鋭いです。

6号程度のフロロカーボンリーダーであれば、軽く触れるだけで切れてしまうこともあります。

そのため、サゴシの歯で切られないための対策をしておきましょう。

ソフトジャークを多用

ここまでの内容と重複しますが、筆者はソフトジャークを多用することが多いです。

ジグの移動距離を少し抑え気味にして、サゴシのミスバイトを減らすイメージ。ロッドティップで少しアクションを与え、ヒラッキラッとなるイメージで扱っています。

サゴシのいる場所が特定できた時ほど、これを意識してみてください。

どうしても強い動きに反応する時は…

しかしながら、緩い動きだとなかなか反応しないときがあります。

そういった場合は、通常のショックリーダーに加え、ジグから30cmほど40〜50lbほどの太めのフロロカーボンリーダーを結びましょう。

結び方は、電車結びなどの簡易的なもので問題ありません。これだけでもサゴシの歯によるラインブレイクを最小限にできます。

手軽な青物を是非その手に!

初心者からベテランまで魅了させるサゴシ。

簡単に釣れているシチュエーション以外でも、少し工夫してアクションしたり、中層からボトムまで探ってみると反応してくれることがあります。

冬も狙える好ターゲットなので、是非チャレンジしてみてください。