魚のリリースって、じつはスゴく難しいってご存知ですか?

リリースの方法を間違えると魚は死んでしまうことがある

こんにちは、怪魚ハンターの山根ブラザーズ兄です。

僕は、アカメやメコンオオナマズといった比較的強い魚から、クニマスやクロマグロといった死亡しやすい魚まで。さまざまな魚を捕らえては、発信器などの測器を取り付けて逃がしてきました。

もちろん、貴重な供試魚(発信器を付けた魚)が死んでしまったら調査や研究は台無しになってしまいます。

狙った対象魚を捕らえることと同じくらい、時にそれ以上に魚たちを良い状態でリリースすることは難しいと何度も考えさせられました。

釣れた魚を逃がすのはどんな時?

キャッチ&リリースについて

魚釣りを楽しむほとんどの人が、『できる限り魚達を優しく扱ってあげたい』 そう考えていると思います。

「釣り上げておいて何様だ!」って思うかもしれませんが……。 釣り人はいつだってこの葛藤の中で魚釣りを趣味としているんですね。

釣れてくれた魚達を逃がしてあげる行為、すなわち“リリース”は釣り人が魚達に与えたい優しさのひとつでしょう。

食べられない・食べきれない量の魚が釣れた時

釣り人が魚をリリースする理由は、さまざまです。

例えば、食べきれない量の魚や毒を持っている魚が釣れてしまった時に魚を逃がす人も多いでしょう。

そもそも、魚を食べる為に釣りをしていないというアングラーも増えていますよね。

希少な魚が釣れた時

一方で、ルールによってリリースが義務付けられている魚もいます。

例えば、絶滅の危険性がある希少種がある魚やもともと生息数や生息場所が少ない魚、具体的には高知県のアカメや北海道のミヤベイワナなどが挙げられますね。

「貴重な生き物なら釣り禁止にすれば良いのでは?」という疑問が生まれがちですが……人と希少生物の関係性を断ってしまうことで、市民の興味関心が薄れてしまい悪影響が増大する例も少なくありません。

釣り人は、多少なりとも自然に圧力をかける存在である一方で、自然を現場レベルで見守り、時に管理することができる番人でもあるのです。

正しい技術を持って優しいリリースを行える釣り人を目指しましょう!

どんな魚にも当てはまる共通事項|コレだけは絶対NG!

魚を乾いた地面に置くのは絶対NG

コンクリートやアスファルト、岩場などに直接釣れた魚を置くと、体表がスレてしまったり、温度によっては火傷を負ってしまいます。

地面に魚を置く行為の厄介なことは、その瞬間は勢いよく暴れているため、元気が良さそうだと釣り人が勘違いしやすいんですね。

すぐに海に返し、逃げて行ったことを確認したとしても12時間後、3日後にどうなっているか……リリースした当人は知る由もありませんよね。

手を水に浸けて冷やしておくか、タオルや手袋で触ると良いですよ!

擦り傷は数日後に炎症になることが多いです

この写真のビワコオオナマズは、恐らく数日前に釣り上げられたと思われる個体です。

オオナマズは生命力が強いということもあり、外傷を追ってもルアーに食いつくほど元気はありましたが、体表は思わず目をそむけたくなるような擦り傷だらけな状態でした。

このようにリリースの時は気が付かないちょっとした擦り傷も、時間が経過すると細菌による感染症を起こすことがよくあります。

実際に、飼育するために釣り上げた魚を持ち帰ると、多くの場合釣った時には分からないような僅かな傷でも、数日後には患部が白くなったり、赤く炎症したりします。

90Lの厚手のゴミ袋(漬物用がオススメ)やレジャーシートがあると便利!

小さな魚であれば水汲みバケツに入れたり、大きな魚の場合は厚手のゴミ袋やレジャーシートを敷くだけでも体表のスレは緩和されます。

ちょっとした魚への心遣いが、リリース後の生残率に関わってきます。

予期せぬ大物との遭遇の場合は、できるだけ柔らかく、熱くない場所に魚を置きましょう。

針を飲み込んだ魚から無理やり外すのはダメです

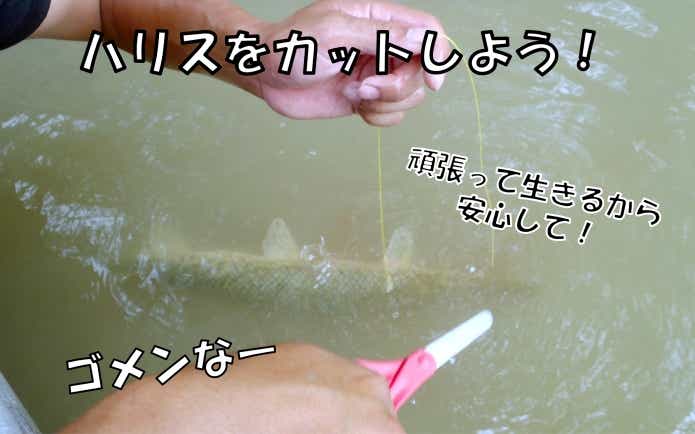

魚が針を飲み込んでしまったら、まずは何処に針が掛かっているか確認しましょう。

エラよりも奥、つまり咽頭付近やハリすら確認できない場合は、助かることがあります。

無暗にペンチを使って外そうとせず、ハサミを使って針に近い所で糸を切って逃がしましょう。

釣り針が体内に残っても生き残ることは珍しくない

口に掛かった場合よりも生残率は落ちますが、魚の状態や魚種によっては釣り針が体内に残っていても寿命を全うするものも多くいます。

ちなみにエラ付近に針が掛かって既に出血している場合は、潔く諦めましょう。エラ付近は血流量が多く、致命傷になるためです。

針を飲み込まれた場合のリリースの可否は、出血の有無で判断すると良いでしょう。

何をするにもできるだけ“水の中”を意識しましょう

魚を釣り上げたら、「フックを外してあげたい!写真を撮りたい!」の前に、可能であれば魚を水の中に入れる努力を心掛けましょう。

この時、魚が小さければ水汲みバケツが活躍しますし、ある程度大きな魚にはフィッシュグリップがあると良いですね。

ちなみにフィッシュグリップで魚を保持する場合は、必ずリーシュコードを持つようにしましょう。柄の部分を持つと外れる場合があります。

ご自身の安全が第一であることを忘れてはいけません。

釣った魚をすぐに水に返せばリリースと思っていませんか?!

すぐに逃がさない方が良い場合もある

体力を使い果たして上がってきた大物は、すぐにリリースすると腹を上に向けて転覆状態になってしまうことがあります。

こうならないように強いタックルを使用し、できるだけ迅速なファイトを心掛ける必要がありますが、不意に大物が掛かることは良くある出来事です。

平衡感覚を失っている場合は支えてあげよう

疲れ果てた魚の多くが平衡感覚を失い転覆します。その際は魚を正常な姿勢を取れるように優しく保持してあげましょう。

口を無理に開ける必要はありません。魚種によって持ち方はさまざまですが、基本的にはエラ蓋の開閉に支障が無いように胸ビレ付近と尻ビレ付近を持って支えてあげると良いでしょう。

この時、流れがある状況もしくはすぐ近くに流れている場所があれば移動し、流れの上流側に頭を向けて魚を保持しましょう。

流れに頭を向けることで、魚は楽に呼吸をすることができるのと同時に、精神的にも落ち着きます。

沢山の魚を釣ったり飼育したりしてきた経験から、同じ魚種でも“気力”の違いで復活するものと死んでしまうものがいると感じています。

2度3度と自ら泳ごうとしたらリリースしましょう

魚の状態や魚種によって回復に要する時間はさまざまです。数分で復活するものもいれば、自ら泳ぎ始めるのに30分近くかかるものもいます。

状態が回復してくると、魚体をくねらせて泳ぎ出そうとしますので、何度か泳ごうとしたらそっと逃がしてあげましょう。

深い場所から釣り上げた魚のリリース方法

魚体内で膨張した空気を処理してあげよう

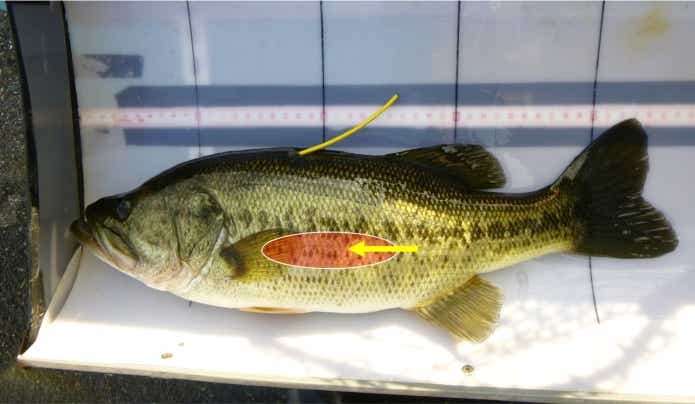

水深が10mを超えるような深場から一気に魚を釣り上げると、浮袋の空気が膨張してしまい泳げなくなる場合があります。

このような現象は海の船釣りはもちろんのこと、深場のバス釣りでも起こることがあります。

やけにお腹が膨らんでいて、水面に浮かんでしまうような状態の魚は浮袋の空気が膨張していることを疑いましょう。

対処方法は注射針を使って膨張した空気を抜く方法と、強制的に釣れた深度まで魚を沈める方法があります。

エア抜きの方法

注射針を使う方法は「エア抜き」と呼ばれ、専用の注射針が釣具店で販売されています。主に岸釣りやバス釣りのトーナメントなどで使われる手法ですね。

魚種によって異なりますが、多くの場合は胸ビレと尾ビレを結ぶ線上に浮袋があります。

胸ビレよりやや後方、総排泄孔の直上辺りから、ウロコを掬い上げるように45°の角度で頭の方向に差し込むと浮袋だけに穴を空けることができます。

空気を抜きすぎると浮力を得られなくなり海底に墜落し、魚種によっては死亡してしまいます。5~7割程度の空気を抜くイメージを持つと良いでしょう。

倫理的に問題があるかもしれませんが、まずは持ち帰る魚やスーパーで購入した魚などで練習し、確実に浮袋だけを針で捉え、必要量だけのエアーを抜ける技術を習得してから実践しましょう。

リリースツールを活用しよう

船釣りなど足元の水深が深い場合は、エア抜きよりもリリースツールの使用が望ましいと言われています。

大きなオモリを使って、強制的にもといた水深まで魚を沈めることで適量の水圧を掛けるこの方法では、一見するとリリース不可能に思える目玉や胃袋が飛び出してしまった魚でも、生存が可能であることが実証されています。

リリースツールは簡単に自作できますよ

バーブレスにした釣り針のベンド部分に4号以上のPEラインを直結し、アイの部分にスナップスイベルを取り付け、魚体の大きさに合わせてオモリを装着します。

オモリの重さは魚の体重の10分の1を目安にすると良いでしょう。つまり、10kgの魚には1kgのオモリが必要です。

リリースする魚の口に釣り針を掛け、フリーフォールでヒットレンジまで一気に落とし込みます。この時、テンションを少しでも掛けると外れるので注意しましょう。

逃がす深度に到達したら、竿を大きくしゃくればフックが外れてリリース完了です。

持続的に魚釣りを楽しむために“リリースの方法”を覚えよう

リリースについての考え方は人それぞれ、千差万別

釣った魚全部持ち帰る人。小さな魚も持ち帰る人。いろんな釣り人がいらっしゃいますが、人の価値観は人それぞれです。

リリースの記事を書きながらで恐縮ですが、特段のルールが無い限り、他人にリリースを強要してはいけません。それは『無主物先占』(無主物を、自分の物とする意思をもって他人より先に占有すること。)が、今の日本のルールだからです。

バック・サイズリミット制の導入が望ましい

アメリカやオーストラリアなど魚釣り先進国では、バックリミット(釣獲尾数制限)やサイズリミット(持ち帰り可能サイズ)の設定など、希少種以外にも持ち帰りに関するルールが厳格に決められているんですね。

現実として、日本の釣り具や魚を釣り上げるテクニックのレベルは世界トップクラスかもしれませんが、魚釣りの持続性に対する意識やルールについては大きな後れを取っています。

いつか……日本の遊漁(魚釣り)も、先進国と呼べるような状況になると良いなと思っています。

リリースの方法も千差万別

ひとえにリリースの方法といっても、魚種・季節・水深・針の掛かりどころ……さまざまなファクターをもとに判断する必要があり、時にはリリースを諦めざるを得ない場合もあります。

今回ご紹介した方法は、僕が今まで出会ってきた全ての魚達に教えてもらったことに過ぎません。

きっと、もっと良いリリースの方法があると思いながら、今でも試行錯誤を行っている段階ですが、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。

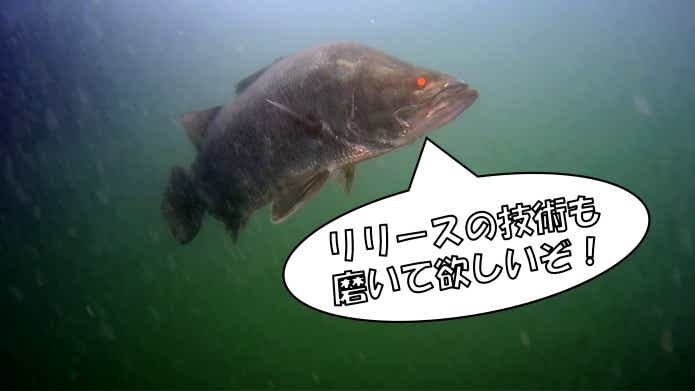

魚を上手に逃がす技術もカッコいいと思います!

今回の記事では、比較的よくある状況に絞ってリリースの基本をお伝えいたしました。

魚を釣り上げるテクニックと同時に、魚を上手に逃がす技術も磨いていただければ良いなと思います。