チョウザメって何者?!

最大全長6m 重さ700kg……。まさに規格外だ!

よく議論される、世界最大の淡水魚は何か? 皆さんも一度は考えたことがある疑問だと思います。

この議題に対して、「チョウザメこそ世界最大の淡水魚だ!」と答えると、チョウザメは反則でしょ!

と意義を唱える方もいます。なんでそんな異論が出るのでしょうか?

今回は、川釣りで狙える世界最大魚『シロチョウザメ』に迫ります!

サメって名前がついていますが正直いって微妙な魚です

まるでナマズのような4本の口ヒゲ、それにドイツゴイのようなウロコ、姿は確かにサメに似ていますよね。

最初にネタバラシしちゃいましょう!

実はチョウザメはシーラカンスと同世代の古代魚で、魚とサメの中間のような生き物なんです。それでは、実際にどんな部分がサメと似ているのか、詳しく見ていきましょう。

チョウザメの尾びれはまるでサメ!

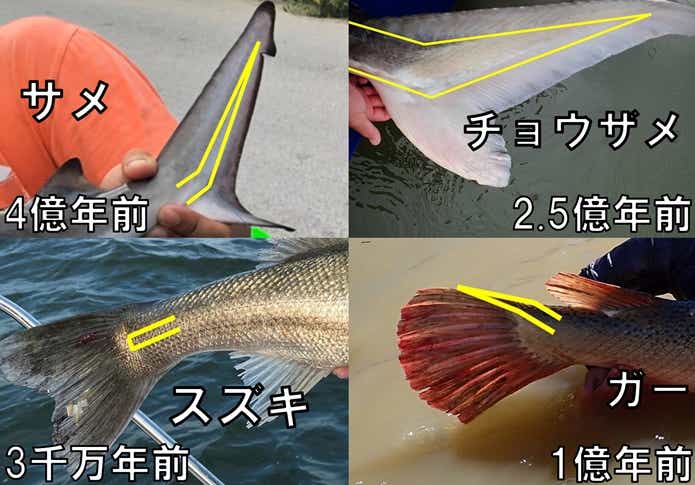

尾びれの上側(上葉)が下側(下葉)より長いのがサメとチョウザメの特徴です。この尾びれは異尾(いび)と呼ばれ、サメやチョウザメの脊椎は、上葉の先端まで通っています。

因みに、チョウザメの少し後に出現したガーの仲間では異尾の名残が見られる反面、新しい種類であるスズキでは上下同じ大きさの正尾となっており、脊椎は尾びれまで到達しません。

続いて、チョウザメとサメの体で決定的に違う部分を見てみましょう!

サメのエラ付近にご注目!

サメの大きな特徴として、体側に5つあいた穴があり、これを鰓孔(えらあな)と呼びます。また、僕らが見慣れた普通の魚のように鰓蓋(えらぶた)がありません。

鰓蓋っていうのは、魚の鮮度を確認するためにめくる部分ですね! エラが赤々としてれば鮮度良し、白くなってたら鮮度悪しです。一般的な魚には必ず鰓蓋が備わっており、サメと魚の違いを説明するときによく使います。

それではチョウザメはどうでしょうか?

チョウザメには鰓孔と鰓蓋が両方あるぞ!

僕らが見慣れた魚と同じく、発達した鰓蓋がありますね! チョウザメは魚ってことで一件落着!と思いきや……。

鰓蓋に小さく空いた穴、赤印で囲った部分です。コレ、実は、鰓孔の名残なんです。

他にも、全身が柔らかな軟骨のサメに対して、チョウザメの頭部は硬骨からなっています。

しかしながら、僕たちが良く知るタイやスズキのように全身が硬骨と言うわけでもなく、背骨は軟骨でできています。

まさに、サメから魚へ進化する過程で止まっちゃった生き物ということになるでしょう。

絶滅危惧種“だった”シロチョウザメに迫る!

シロチョウザメとは

北米大陸西海岸に広く生息するシロチョウザメ(ホワイトスタージオン)は、最大6mにまで成長します。

大規模な河川を主な生息地とし、春になると産卵のために川を遡上します。

口に入る動物性の物なら生死に関わらず何でも食べ、特にサケマス類が遡上する秋にはイクラやサケの死骸を爆食いすることで知られています。

2億年以上も生き延びたチョウザメを絶滅寸前まで追い込んだワケとは?

そう、皆さんご存知のキャビアが原因です。

約100年以上前、人類がキャビアに破格の価値をつけたが故に乱獲が生じ、世界中のチョウザメが絶滅寸前まで追い詰められてしまいました。シロチョウザメは特に産卵間隔が5年から10年と長く、乱獲による生息数の激減は深刻なものでした。

因みに、日本に生息していたミカドチョウザメとダウリアチョウザメは時を同じくし乱獲や河川整備の影響により絶滅に瀕し、大きな対策がなされなかったため残念ながら絶滅してしまいました。

シロチョウザメの一大生息地”カナダ・フレーザー川”

約100年前、シロチョウザメの絶滅を防ぐためにカナダがとった対策はシンプルかつ強硬な完全禁漁でした。

もちろん密漁の摘発も徹底され、禁漁と密漁のパトロールは100年経った今でも続けられています。

同時にシロチョウザメの生態研究が行われ、ダムや堰といったシロチョウザメの産卵遡上の弊害となる人工物の建設を極力抑えてきたのです。

釣り人参加型“チョウザメ調査”とは?

誰でも簡単にできるお手軽調査

フレーザー川でシロチョウザメをターゲットにする釣り人は、ピットタグと呼ばれる電子標識を使った調査に参加することになります。

電子標識は安価で簡単に装着できるため、専門知識のない釣り人でも手軽に扱うことができます。また、電池寿命も無く、一度装着すれば魚が死ぬまで追跡することができる優れものです。

いわば、魚にとってのマイナンバーカードですね!

大切な調査を兼ねたスポーツフィッシング

カナダでシロチョウザメを狙った釣りを行う場合、専用のライセンスを取得する必要があり、釣れた場合、日時とID、大きさや場所を報告する義務があります。

電子標識がついていないシロチョウザメが釣れた場合は、釣り人が新たに電子標識を装着しなければなりません。

とは言え、注射器で打つだけなので本当に簡単です!

こうして釣り人を資源管理に参加させるということで、スポーツフィッシングを許しているんですね!

キャッチ&リリースは勿論のこと、大型個体は水から上げることすら禁止されています。

では、このような地道とも言える調査で何が分かるのでしょうか?

小さなデータも積もれば知見となる

例えば、(実例ではありません!)

■1920年1月1日に河口で釣れた100cmのチョウザメに「ID001」という電子標識を取り付けたとします。

■1920年1月3日に河口から9kmの位置で「ID001」再捕獲。

→1日あたり3km遡上する。

■2020年1月1日に河口から100kmの位置で600cmに成長した「ID001」再々捕獲。

→100年生きることが判明。100年で5m成長する。最大100km遡上する。

また電子標識を取り付けた数と再捕獲される確率から、生息数や死亡率を推定することもできます。

このように、断片的ではあるものの、電子標識を用いた調査から多くのデータを取ることができるのです。

釣り人と一緒に大量にデータを取得することで、点と点をつなぐような解析を行い多くのことが明らかにしていきます。

禁漁や調査を100年続けてきた成果があり、今ではシロチョウザメの生息数は回復したのです。

100年経ち、シロチョウザメは再びお金を産みだした

“釣り人夢の2mオーバー”なんと95%以上が再捕獲!

再捕率30%でも漁獲圧が高いと言われる中で、この再捕率は驚異的と言えます。それも一度や二度ではなく何度も再捕獲されています。

これは、シロチョウザメを釣りの対象魚として扱っても、ランディングやリリースの方法に注意するればずっと釣りを続けられることを証明しているのです。

僕はフレーザー川でこの再捕獲率を目の当たりにして本当に感銘を受けました。

フレーザー川では、シロチョウザメ釣りが一つの産業になっている

フレーザー川でシロチョウザメを対象としたフィッシングガイドはなんと50名以上も在籍しています。

最盛期となる夏から秋にかけて、どの船も予約でいっぱいになるほど世界中の釣り人から人気が高く、フレーザー川流域に経済効果を生み出しています。

この川では、キャビアなんて取らずにキャッチ&リリースで充分お金を産むことに成功しているのです。

もっと他の魚にも浸透して欲しい

こんなにも釣り人が役にたっていると実感できることはないでしょう。シロチョウザメのように釣り人が積極的に釣ることによって経済効果や生態解明に役立てる魚種がきっと他にもいるはずです。

この成功例が世界中の絶滅危惧種にも適用されることを望みたいですよね。

フレーザー川が周りの川にも良い影響を与えている

普段は河川に生息するシロチョウザメですが、稀にに海へ下り、他の河川へ移動することがあります。チョウザメの寿命は100年以上とも言われます。長い生涯の中でお引越しすることがあると言うことですね。

フレーザー川でシロチョウザメの資源量が回復することで自然と周りの川にも拡散していくのです。サケと違って生まれた川に戻らないことが多いということも電子標識の調査で明らかとなっています。

この、海へ出かけることがある魚という特殊な生態から、チョウザメは淡水魚ではない!という意見があるんです。

筆者紹介

山根 kimi ヒロユキ

“初めての1匹”を求めて、世界中どこへでも行く怪魚ハンター「山根ブラザーズ」の兄。海外釣行のガイドとしても腕を振るう。

釣りに留まらず、ガサガサや漁業者と協力してまでも、まだ見ぬ生き物を追い求め、日々水辺に立っている。

どえらい魚を獲った!もはや釣りを越えて!色んな人と繋がって!特大天然メコンオオナマズ! 240 cm175 kg 捕獲です!!ホント色んな人に助けられてこの魚と出会うことができました!メコンオオナマズに関わる全ての人に感謝でいっぱいです!! pic.twitter.com/JHWpNdLAvX

— 山根ブラザーズ(兄)@kimi (@chillkimi) September 16, 2017