シーバス釣りにおけるルアーローテーション

ソルトルアーフィッシングの中でも、とくにルアーの種類が多いシーバスフィッシング。

だからこそ、どのルアーから使えば良いのか、悩むことってありませんか。

ベイトが分かっていれば早いのですが、分からないことの方が多いですよね。

ということで、今回はシーバス歴20年ほどの筆者が、釣果を伸ばすための基本ルアーローテーション術をご紹介します。

表層レンジから探るのが基本

ルアーローテーションの基本といえば「レンジ」です。

表層から中層、ボトム(底)というふうに、上のレンジから探りましょう。

表層から探ることで、効率良くシーバスの居るレンジや反応するルアーを見つけ出せるのです。

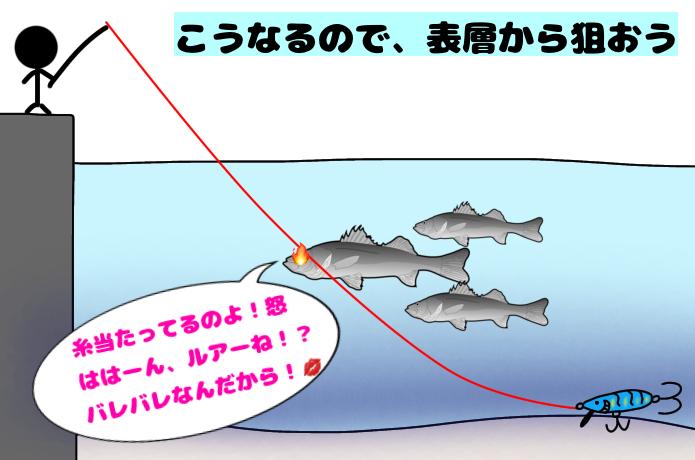

ボトムから攻めるのはリスクが大きい

ルアーは、リーダーやメインラインといった「糸」が繋がっています。

いきなりボトムから攻めてしまえば、ラインが中層や表層に居た魚に当たったり、近くにラインが送り込まれスレてしまいます。

1.水面〜表層(〜0cm)の攻め方

表層というのはシーバスからすると、捕食をするレンジの代表格。

表層はまず最初にチェックします。

使用するルアーは、「トップウォータールアー」や「ウエイク系」と言われる引波を立てて泳ぐルアーです。

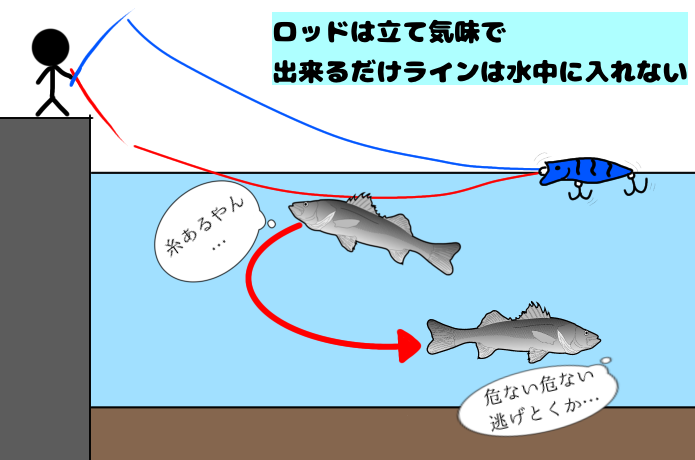

ラインでプレッシャーを与えないのがコツ

表層を攻める時に大切なことは、ロッドを立て気味で操作することです。

ロッドを寝かせてしまうと不要にルアーが潜り、ラインが水中に入ってしまいます。

ラインが水に入ってしまうと、自分の間のシーバスに余計なプレッシャーを与えてしまうのです。

おすすめのルアー

▼ストリームデーモン140(エバーグリーン)

ルアーサイズが相対的に大きくポイントのランカークラスを狙って獲ることができます。

ロール主体のアクションで、スレているポイントやクリアウォーターでもしっかりと反応させることが可能です。

エバーグリーン ストリームデーモン 140mm

▼トリックアッパー(ダイワ)

筆者がシーバスをトップで釣る際に、必ずと言っていいほど多用するアイテム。

ドッグウォークとパニックアクションが容易に出せます。

頭の独特のカップ形状からは、小魚を模したスプラッシュが出せるので、シーバスを始めたての方にも扱いやすいです。

ダイワ モアザン トリックアッパー F 105mm

2.表層(0~1m)の攻め方

次にフローティングミノーやシンキングミノーです。

表層から1m以内のレンジを泳がせられるものを使います。

ロッドの角度でレンジをコントロールしよう

ロッドティップの位置で、レンジをコントロールします。

ロッドを立てれば、上のレンジを引けます。逆にロッド下げれば、下を引きやすくなるのです。

少し下のレンジでも、細かく分けて探ることが肝心です。

おすすめのルアー

▼サイレントアサシン99F(シマノ)

本当に巻くだけで釣れるルアー。

バタつき過ぎず、弱すぎない動きはどんな場所でも扱いやすいです。飛距離も抜群なので、サーチにはもってこいだと思います。

表層から少し下のちょうどよいレンジを泳いでくれるので、トップに出きらない時は必須です。

シマノ エクスセンス サイレントアサシン 99F AR-C

▼TKLM-90SP(タックルハウス)

ゆっくりゆっくり巻くことで、水面下30cm~40cmを引けます。

限りなくサスペンド状態で止めておけるので、ボトムや下のレンジに居るシーバスを反応させることも可能です。

実績と扱いやすさともに最高クラスでしょう。

タックルハウス Tuned K-TEN TKLM-90SP

3.中層(1m以下)のルアーローテ

次に中層攻略です。

使用するルアーは、シンキングミノーやシンキングペンシル、バイブレーションを用います。

ただし、この中層というレンジは、なかなかトレースするのが難しいレンジだったりします。

ルアーが泳いでいる水深がどれくらいなのか、どの程度で巻けば良いのか。なかなかイメージしづらいためです。

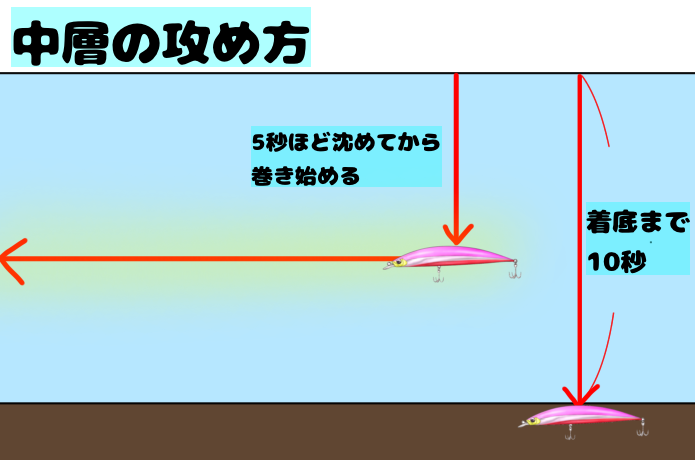

カウントダウンでレンジを刻んでいく

レンジを調節するポイントは、先ほどと同様にロッドの角度です。

キャスト後はロッドを立てて、沈み過ぎないようにします。ルアーが手前にきたら、徐々にロッドを下げて、一定のレンジをキープさせるよう心がけましょう。

また、着水後のカウントダウンも重要です。ボトムまで10秒掛かる場所であれば、5秒程度落としたところから巻き始めたりといった具合で、魚が反応するレンジを見極めなければなりません。

また、巻き速度によって、ルアーの浮き上がり加減も変わります。それらの要素も抑えつつ、適度なリトリーブスピードを調節しましょう。

おすすめのルアー

▼ヨレヨレ(jado)

シンキングスピードも早すぎず、遅すぎない。レンジキープをさせやすいシンキングペンシルです。

抜群に飛距離も出て、表層からボトムまで柔軟に対応してくれる。

邪道 ヨレヨレ 80

▼ミニエント(ダイワ)

ただ巻きからダートまで、難なくこなすオールマイティなバイブレーション。

アクションさせてもテーリングが少なく、イレギュラーなダートで低活性な魚にスイッチを入れてくれます。

ダイワ モアザン ミニエント S 57mm

4.ボトムの攻め方

最後にボトムです。

ボトム攻略には、ボトムから少し上のレンジを狙う方法と、ボトムを擦りながら探る方法の二つがあります。

使うルアーは、重めのシンキングペンシルやバイブレーションといったシンキングタイプのルアーがメイン。

根掛りが多いポイントでボトムを攻めすぎると、ルアーのロストにもつながりますので、注意しつつ狙っていきましょう。

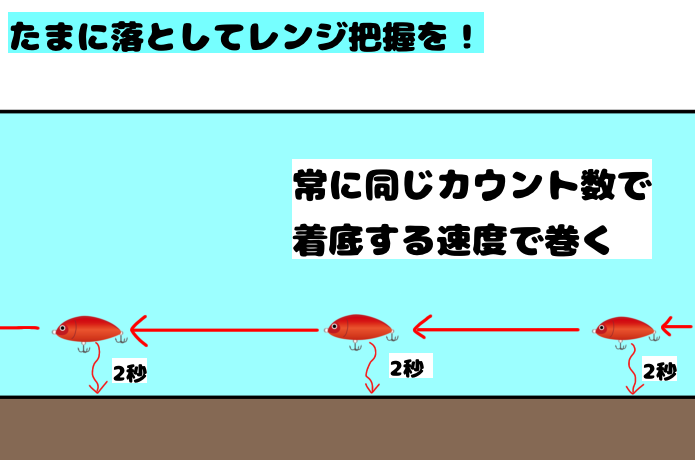

ボトムちょい上はカーブフォールで攻める

ボトム付近の攻め方の一例です。

一度着底させてから巻き始めます。巻き始めて、たまに止めてカーブフォールさせてもう一度底を取ります。

巻きを止めた時、着底までのカウント数が毎回同じになる巻き速度を意識することで、ボトムの少し上を探りやすくなるはずです。

また、フォール時にバイトが出ることもあるので、集中して実践してみてください。

ボトムのズル引きだけでは食わせづらい

ちなみに、底ズル引きパターンはあまりオススメしません。

シーバスは下顎が飛び出ている、受け口の魚。自分より上の獲物を捕食することが多いので、底をズルズル引いくだけだと、どうしても捕食しづらくなってしまうためです。

底付近で食わせるのであれば、たまにロッド操作で浮かせて上げることが肝心。底ズルズルで魅せて、リフトで食わせるイメージで行うとバイトが得られます。

おすすめのルアー

▼アイアンプレート26(コアマン)

名実ともにトップクラスの鉄板バイブレーション。

波動をブリブリと感じながら巻いても、ゆっくりめにプルプル巻いても、フォールをさせてもグッド。

26gの重さを活かして、ボトム付近をサーチする際には必須ですね。

コアマン IP-26アイアンプレート

▼ローリングベイト77(ロリベ)

筆者にも圧倒的釣果をもたらしてきた名作中の名作。

細かいピッチのローリング主体の泳ぎで、ほぼ餌に近いんではないかという釣れっぷり。

ベイトが小さい春先や冬のボトム攻略では主役になるルアーです。

タックルハウス ローリングベイトRB 77

反応が得られたら!?

例えば、中層で反応が得られたとしましょう。そうなれば中層を重点的に探ります。

同じルアーでまず探るようにしますが、アタリが無ければレンジを変えるかカラーを変えるなど変化を付けます。

アタリばかりで乗らない

アタリが多いが乗らない場合は、ベイトやシーバス自体の魚が小さい。もしくは、レンジが合っていない可能性があります。

ルアーのサイズを下げても乗らない場合は、レンジが合っていないケースが多いです。

大抵レンジを下げると深いバイトが得られるので試してみましょう。

反応が無ければ?

ルアーをローテーションして反応が無ければ、シーバスが居ないかルアーが合って居ない可能性があります。

筆者はこのローテーションを3周ほどルアーを変えながら行います。

ルアーの波動を抑えていく

ルアーローテーション序盤では、比較的ルアーの波動が強いものから投入していくことが多いです。

活性の高い魚やルアーを見ていない魚を反応させることと、アピール重視で少しでも広範囲の魚の反応を得たいからです。

それでアタリが無ければ少しずつルアーの波動が弱いものやロール主体のルアーなどにチェンジします。

場所を変えることも必要

雨後や潮回りの変化が原因で、いつも釣れているポイントで反応がない場合は、ポイントを変えるのも有効です。

早々に見切ってしまい、次のポイントでの可能性に掛けましょう。

シンキングペンシル最強説

シンキングペンシルは、表層直下から底まであらゆるレンジに対応させられるルアーの一つです。

ルアーも小さく質量も高いので、飛距離も稼げて広範囲をさぐれます。

これはほんの一部

今回ご紹介したルアーローテーションはほんの一部です。

濁ったり水が綺麗な時や、河川や海などでも使用するルアーは異なってきます。

しかしながら、レンジを攻略する方法はどの場所でも通用する“ルアーローテーションの基本”だと思います。

ルアーローテーションに迷った時は、『表層から底へ、徐々にレンジ下げていく方法』をぜひ参考にしてみてください。

筆者について

ちゃったTV なおと

オールマイティになんでも釣る変態釣り師。

小学生の時には1人で釣りに行っていたそう。おもに若狭湾から山陰エリアで釣行し、独自の感性でシーズンに応じた釣りを楽しんでいます。現在、YouTubeチャンネルのほか、ニコデザインオフィスのフィールドスタッフを務めています。