意外に深いソイの世界

ソイは分類学的にスズキ目カサゴ亜目メバル科メバル属に属しており、簡単に言うとメバルの仲間です。

ソイの仲間でも〇〇メバルと名前のつくものが多いのはその為です。

メバル属のお魚は世界では120種以上、日本では30種以上確認されています。

全国的に幅広く生息しているソイの仲間ですが、筆者が住んでいる三陸や北海道など、特に寒い地域に多く生息しています。

今回はその中でも特に身近なソイの仲間を5種類ご紹介します。

クロソイ

ソイの中でももっともメジャーなソイです。

クロソイは汽水域から水深50m付近まで生息域がかなり広く、ベイトによっては表層からボトムまで移動する為、

様々な場面でクロソイを釣ることができます。

基本的に夜行性で夜に活発に動き回りますが、昼間でも濁っている時や堤防の影になってる場所・水深の深い場所で釣ることができます。

釣り方はルアーやワーム・餌(サンマ・イカ)などで釣れ、夜の漁港や防波堤などで釣るのが一般的です。

夜釣りの際は常夜灯周りなどベイトが集まっている場所を狙うのがポイントです!

河口付近で狙う場合はミノーやシンペンなどのハードルアーでも釣れるので、

三陸では「海のブラックバス」なんて呼ばれてたりもします(笑)

タケノコメバル(ベッコウゾイ)

黄褐色の体色が特徴のタケノコメバル。

名前の由来はタケノコの皮に似ていることや、タケノコが取れる時期が旬と言うことでこの名前がつけられたそうです。

全国的に幅広く生息していますが、特に宮城県では50cmを超える大型のタケノコメバルが釣れる為、

この魚だけを釣りに来る人も居るぐらい魅力的なソイです。

タケノコメバルは大きさによって棲みわけが出来ており、大型の40cmを超えるほとんどが、

磯の大きな岩の間やサラシの中などに生息しています。

逆に35cmぐらいまでの中型は内湾の静かな場所を好み、

特にホンダワラなどの海藻地帯に生息していることが多いです。

釣り方は大型を狙う場合は6インチ以上のビッグワーム、中型は2インチ〜4インチ前後のワームで釣るのが一般的です。

またバス用のクランクベイトやチャターなんかでも釣れるので色々試して見てください。

マゾイ

クロソイに非常によく似た魚です。

見分け方としてはマゾイの方が背ヒレが青っぽく、涙骨にトゲがないのが特徴です。

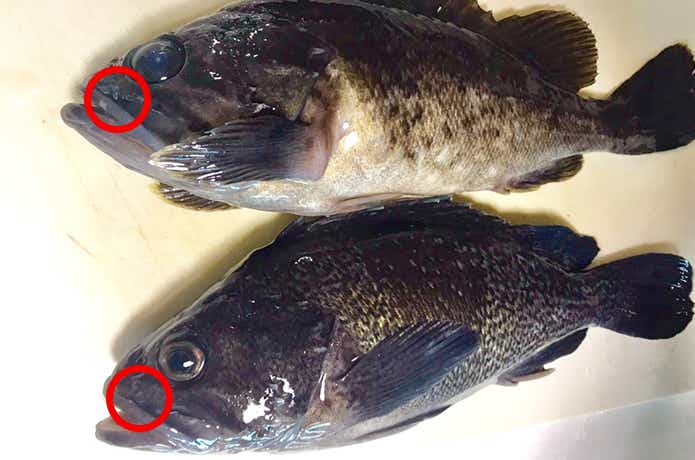

画像の上がクロソイで、下がマゾイです。赤で囲った部分に注目すると、

上のクロソイには小さなトゲが生えているのがわかるかと思います。これが涙骨のトゲです。

また他のソイとは異なり深い場所に生息していることが多く、船釣りでよく釣れます。

釣り方はワームやジグなどでボトム付近を丁寧に探ると釣ることが出来ます。

ムラソイ・オウゴンムラソイ

こちらがムラソイ。

こちらがオウゴンムライです。

両者の決定的な違いは、オウゴンムラソイには黄金色や赤褐色の形の斑点があるのが特徴です。

画像のオウゴンムラソイにははっきりとした黄金色の斑点がありますが、生息場所によって体色が変わるので見分けるときは注意してください。

また両者共に浅い岩礁帯を好んで生息してますので、昼夜問わず岩礁帯付近をワームや餌(サンマ・イカなど)で狙うとよく釣れます。