ルアーで狙う渓流トラウト

防水ウェアに身を包み、渓流を登りながら釣り歩く渓流ルアーフィッシング。渓流ならではのロケーションを楽しみつつ、ルアーを使って、天然の渓流魚(ネイティブトラウト)を狙う釣りに、多くのアングラーが魅了されています。

今回は、この渓流ルアーフィッシングをこれから始める人に向けて、その魅力から必要な道具、そして釣り方までご紹介してます。

主なターゲットとなる渓流魚

渓流では様々な魚が生息しています。ルアーフィッシングの対象魚としては、以下のような魚が主なターゲットとなるでしょう。

-

出典:PIXTA

出典:PIXTAヤマメ

渓流の女王とも呼ばれる渓流魚。体にはパーマークという藍色の斑点模様があり、女王にふさわしい美しい姿をしています。

北海道から九州までの渓流で狙うことができる最も有名な渓流魚です。

-

出典:PIXTA

出典:PIXTAニジマス

釣り堀などでもお馴染みの渓流魚。別名「レインボートラウト」とも呼ばれ、70センチ以上の大型魚になる個体も存在します。

引きの力はもちろんのこと、味にも定評がある魚です。

-

出典:PIXTA

出典:PIXTAイワナ

白い斑点が特徴的なイワナ。ヤマメなどの渓流魚よりもより上流を主な生息域とし、大きいものになると40cm以上の大きさになる魚もいます。

また、亜種としては「ニッコウイワナ」や「ヤマトイワナ」など、数多くの種類が存在します。

-

出典:PIXTA

出典:PIXTAアマゴ

神奈川県以西の太平洋沿岸の河川上流を主な生息域とする渓流魚。

ヤマメと似た見た目をしていますが、パーマークに加え、朱色の斑点があることが特徴的です。30cm程度まで大きくなります。

釣りを楽しむフィールド

渓流ルアーフィッシングの主なフィールドは、本流から渓流、そして源流域までと様々。中には深山幽谷と呼ばれる人が立ち入ることがない山奥まで入り、釣りをする事もあります。

それぞれのフィールドは、全く異なる特徴を持っているので、当然使用するタックルや持ち物などが当然変わってきます。

-

出典:PIXTA

出典:PIXTA本流域

本流域とは、様々な支流が合流した流域のこと。川幅が非常に広く、人が埋まってしまうほどの水深になっている場所もあります。

主にアユ釣りなどのメインフィールドではありますが、ルアーフィッシングでは、40〜60センチを超える大型の渓流魚を狙うことができます。

-

出典:PIXTA

出典:PIXTA渓流域

渓流とは源流と本流の間にある流域のことです。滝や落ち込みといった渓流ならではのポイントも点在しています。

入渓が比較的楽で、主にヤマメやイワナといった渓流魚を狙うことができるフィールドです。

-

出典:PIXTA

出典:PIXTA源流域

源流域とは、渓流域よりもさらに上流の流域です。ザイルを始めとする登山道具を使って、入渓しなければならない場所も多く、多くの危険が伴うため、上級者向けのフィールドとなります。

40cmを超える源流イワナが釣れることもあるフィールドです。

- 次のページ

- 渓流ルアーフィッシングに必要なタックルをご紹介

渓流ルアーフィッシングで使うタックル

渓流でのルアーフィッシングに使用するタックルは、主に本流域、中流域、渓流域の主に3種類のフィールドに合わせて選ぶ必要があります。

今回は、渓流域におけるアマゴ、ヤマメ、イワナといった魚を狙うためのタックルについてご紹介していきます。

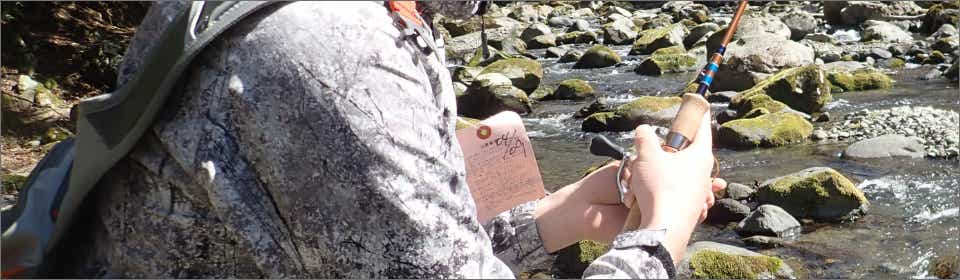

渓流トラウト向けリール

渓流域で使用するリールは、ダイワやシマノといった各メーカーから発売されている小型のスピニングリールやベイトフィネスリールを使用します。

特別に必要となる機能などはないため、ソルトルアーやバスフィッシングで使用しているリールで以下のスペックに合うものがあれば、代用することも可能です。

-

-

POINT番手

- シマノ、ダイワ共に1000から2000番程度のスピニングリールがおすすめ。

ただし、2000番を選ぶ場合、非常に短いレングスのロッドを使用するため、2000番のリールであっても、「C(コンパクト)2000」などのボディーサイズが小さいタイプが使いやすいでしょう。

-

-

-

POINTギア比

- 着水後できる限り早めに糸ふけを回収する必要があるため、ハイギアのリールがおすすめです。

最終的には好みとなりますので、手持ちのリールがあれば、まずは実釣し、どの程度のギア比が良いか検討していただくと良いでしょう。

-

渓流トラウト向けロッド

管理釣り場などで行うエリアトラウト向けのロッドとは異なり、少し張りがある調子、かつ取り回しがしやすい短めのレングスのロッドがおすすめです。

竿を畳んで移動したいシーンもありますので、テレスコタイプのロッドなど、収納力も考慮して選ぶとさらに良いでしょう。

-

-

POINT調子

- 渓流では、ミノーのトゥイッチングを主体とした釣りを行います。

そのため、エリアトラウトのような乗せ調子のロッドではなく、ティップ以外が硬く、ロッドアクションがルアーに伝わりやすいファーストアクションのロッドが良いでしょう。

-

-

-

POINT長さ

- 渓流域での釣りは周りが木々で囲まれていて、十分に振りかぶりキャストをすることが難しいシーンが多くなります。

その代わり飛距離は必要としないことが多いため、4フィート後半から5フィート代の短めのロッドがおすすめです。

-

渓流トラウト向けライン

管理釣り場などで行うエリアトラウト向けのロッドとは異なり、少し張りがある調子、かつ取り回しがしやすい短めのレングスのロッドがおすすめです。

竿を畳んで移動したいシーンもありますので、テレスコタイプのロッドなど、収納力も考慮して選ぶとさらに良いでしょう。

-

-

POINT種類

- 主にナイロンラインやPEラインといった種類のラインを使用します。初心者の方であれば、ルアーをラインに直結することができるナイロンラインがおすすめです。

PEラインを使用する場合は、ショックリーダーを併用するようにしましょう。

-

-

-

POINT太さ

- ナイロンラインの場合、4ポンド前後の太さがおすすめです。PEラインの場合、0.4号前後で6ポンド前後のショックリーダーを併用するようにしましょう。

もう少し細い目のラインセッティングでももちろん良いのですが、岩などに擦れてしまうことも多いので、徐々に細めのラインに変えてみるのがおすすめです。

-

- 次のページ

- 渓流ルアーフィッシングの服装&持ち物をご紹介

渓流ルアーフィッシングの服装&持ち物

渓流釣りでは、水に浸かったり、山を登る必要があるシーンなどが出てきます。足元は非常に滑りやすく、歩きづらい地形となっているため、防水性と動きやすさを両立した服装が必要となります。

また、渓流で安全に釣りを楽しむために必要な持ち物もありますので、一つづつ、要点を抑えていきましょう。

渓流ルアーフィッシングの服装

-

レインウェア

渓流は、夏場でも涼しく感じるフィールド。雨天でなくても、レインウェアを身につけておけば、冷えを防ぐことができます。

ちなみに肌着には速乾性の高いウェアを着用し、気温に合わせて、その上に季節に合わせて薄手、厚手の上着を着用。最終的にレインウェアを着用するのがおすすめです。

-

ウェーダー

渓流では、岸際だけでは移動できないシーンがあるため、ウェーダーと呼ばれる完全防水のウェア着用するようにしましょう。

ウェーダーは、靴まで一体型となっているブーツフットタイプの他、ウェーディングシューズと併用して使用するソックスタイプの2種類があります。渓流は、足場が悪い場所も多く、山道を歩くこともあるので、可能であれば、歩行しやすいウェーディングシューズとソックスタイプの併用がおすすめです。

-

ネックガード

木々に囲まれたフィールドの中で釣りをするため、突然上から虫が落ちてきて、首元に入ってしまうことも。

首回りにネックガードを巻いておくと、虫が首元から衣服の中に入り混むことを防ぐことができます。専用のアイテムではなく、タオルなどを代用してネックガードの代わりに巻いておくのもおすすめです。

-

帽子

頭の保護にも繋がるため、帽子も欠かせないアイテムの一つです。

渓流域には蜂がいることもあるので、できる限り黒などの暗めの色の帽子は避け、明るい色のものを選ぶようにしてみてください。

-

偏光グラス

渓流釣りでは、地形把握が釣果を左右する要素の一つ。偏光グラスがあれば、水に反射した日光のギラつきを抑えることができ、水中に沈む岩などをしっかりと把握することができます。

また、ルアーが飛んで目に入ってしまうなどの事故を防ぐことにも繋がるので、できる限り着用するようにしましょう。

渓流ルアーフィッシングの持ち物

-

バッグ

渓流で使用するバックは小型で身につけられるタイプがおすすめ。

場所によっては、腰まで水につからなければならなかったり、山を少し登らなければならないシーンも出てきますので、バックパックタイプ、もしくはショルダーバックタイプが良いでしょう。

-

ランディングネット

渓流魚は熱に弱く、地面にそのまま置いてしまうと弱ってしまいます。

そのため、ランディングネットを使いできる限り水の中から出さないように心がけるようにしましょう。マグネットリリーサーやコードなども合わせて使うのがおすすめです。

-

プライヤー

フックを外すためのプライヤーも必ず持ち歩きましょう。

細めのプライヤーでリングオープナーが付いているものであれば、ミノーのアイを曲げて泳ぎを変えてみたり、現場でのフック交換などにも役立つのでおすすめです。

-

ルアーボックス

渓流用のルアーボックスにはレザーのウォレットタイプのものなど、利便性が高く、見た目も○なアイテムがありますので、ぜひチェックしてみてください。

また、小物ケースやフックケースも持ち運ぶ際は、防水性の高いケースを選ぶと良いでしょう。

-

ラインカッター

フックを外すためのプライヤーも必ず持ち歩きましょう。

細めのプライヤーでリングオープナーが付いているものであれば、ミノーのアイを曲げて泳ぎを変えてみたり、現場でのフック交換などにも役立つのでおすすめです。

-

飲み物

渓流に流れる水を直接飲むことも場所によっては可能ですが、場所によっては虫や微生物が多い環境や不純物が混ざっている水が流れていることもあるため、おすすめできません。

飲み物を持ち運ぶ、もしくは持ち運び用の浄水器を持ち歩くようにしましょう。

-

熊鈴

渓流域で最も注意しなければならないのは、熊です。

過去には釣り人が熊に襲われるなどの被害も出ているため、熊が近寄って来ないように熊鈴などは必ず装着するようにしてください。

-

ナイフ

何かと便利なナイフも持ち歩くのがおすすめ。

魚の処理で使用するのはもちろんですが、藪が濃すぎてしまう、移動しづらい時、ナイフがあれば、難なく移動することができます。

-

ZIPロック

ZIPロックの用途は様々で、濡れた衣服を入れたり、短時間であれば釣れた魚を入れて持ち帰ることもできます。

かさばらないので、バックの中に一枚は入れておくと良いでしょう。

-

タオル

魚を触る時に必ず水に触れなければならない渓流釣り。

濡れた手をそのままの状態にしておくと寒いので、便利なタオルが一枚あると快適に釣りを楽しめます。

こんな道具もあると便利

写真に写っている装備品以外にも、以下のような道具があるとさらに良いです。ぜひ参考にしてみてください。

-

出典:Amazon

出典:Amazon熊スプレー

もしも熊に襲われてしまった際、人の力ではどうにも成す術がありません。そんな時に活躍するのが、この熊スプレー。

唐辛子を主成分とした霧をジェット噴射し、熊に強烈な痛みと刺激臭を与えます。このスプレーを直撃させられれば、万が一の自体でも熊は逃げ帰って行くでしょう。

-

出典:Amazon

出典:Amazon携帯浄水器

渓流の水は、前述の通り飲み水として、100%安全とは限りません。

写真にて掲載している「SAWYER」であれば、有害な病原菌を役99パーセントを取り除くことができるため、渓流の水を安心して飲むことができます。携帯性も高いので、一つバックに忍ばせておくと役立つでしょう。

-

出典:Amazon

出典:Amazon湯沸かし

美しい渓流を眺めながら一休みする時に活躍するのが「湯沸かし」です。

「ジェットボイル」のような製品であれば、携帯性も高くその場ですぐに湯沸かしができるので、暖かいコーヒーやスープをフィールドの中で作り、味わうことができるでしょう。

-

出典:Amazon

出典:Amazonザイル

ザイルとは登山用のロープのこと。険しい源流域にチャレンジする方であれば、持っておきたいアイテムの一つです。

ただし、扱いには正しい知識と経験が必要になるため、それらをしっかりと学んだ上で持ち歩くようにしましょう。

-

出典:Amazon

出典:Amazonポイズンリムーバー

ハチや蛇などの有毒な生物に刺されてしまった際に、必要となるポイズンリムーバー。

幹部に当てて使用することで、体内に侵入した毒を外に吸い出すことができます。退渓に時間がかかってしまうようなシチュエーションで、応急処置が必要な時に重宝します。

-

出典:Amazon

出典:Amazon救急キット

簡単な怪我の応急処置をその場で行うためにも、救急キットがあると便利です。

ポーチタイプのものであれば、かさばらないのでバックの中に一つ忍ばしておきましょう。

- 次のページ

- 渓流ルアーフィッシングのルール&マナーをご紹介

渓流ルアーフィッシングのルール&マナー

渓流での釣りを楽しむ前に、最低限抑えておかなければならないルールやマナー。知らないで釣りに行ってしまうと、トラブルに巻き込まれてしまう事も……実釣前に必ずチェックするようにしてください。

-

-

POINT駐車スペースに停める

- 入渓ルート周辺は、大抵の場合、都心部のように駐車場がないでしょう。だからと行って、家の前や畑の出入り口に駐車をしてしまうと、トラブルに繋がってしまいます。

駐車上の有無は前もって調査するのはもちろん、もし駐車スペースがない渓流の場合は、対向車が十分に通行でき、駐車可能なスペースを見つけて駐車するようにしてみてください。

-

-

-

POINT禁漁期間に釣りをしない

- 渓流には、渓流魚の資源保護のために禁漁期間が設定されています。

この期間内に釣りをしてしまうと、6ヶ月以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金や釣り具一式を没収されるなどの厳しい罰則の対象となります。

-

-

-

POINT先行者を追い越さない

- 渓流魚は、人の気配に敏感で、気配を感じてしまうとなかなか口を使わなくなることも。

先行者が上流側にいた時は、追い越さないように注意しましょう。また、どうしても追い越さなければならない状況であれば、必ず先行者に声をかけ、前に出て良いか確認するようにしましょう。

-

-

-

POINT各地域のルールに従う

- 地域によっては、魚のリリースサイズが定められている場所や持ち帰りが禁止されている場所などがあります。実釣地のルールを事前に調べて、チェックをするようにしてください。

また、河川の多くは、釣りをするために遊漁券が必要となります。遊漁件代は、その川の生態系を守るためにも活用されますので、必ず購入するようにしましょう。

-

渓流ルアーフィッシングの注意点

写真に写っている装備品以外にも、以下のような道具があるとさらに良いです。ぜひ参考にしてみてください。

-

-

POINT天候に注意

- 山は天候が変わりやすく、突然の豪雨、落雷などの危険性があります。また、釣りをしているエリアの天候が安定していても、山の上で豪雨が降っていると突然増水してしまい退渓場所まで移動できなくなってしまう事も。

天気予報のチェックと天候の変化には十分に注意して、少しでも危ないと感じたら、すぐに退渓するように勤めてください。

-

-

-

POINTクマに注意

- 渓流の代表する危険生物「熊」。過去には実際に渓流釣りをしていた釣り人が襲われてしまった事もあります。

熊の出没が多い地域での釣行時は、クマ鈴とクマスプレーを携帯し、十分に注意をしながら釣りを楽しむようにしましょう。

-

-

-

POINTハチに注意

- 渓流釣りに限った話ではないのですが、木々が多い分、蜂の巣が釣り場の近くにある事も多々あります。

刺激をしなければ不要に襲いかかって来ることはありませんが、木に引っかかったルアーを外す際はもちろん、土や朽木の中に巣を作る蜂もいるので、怪しい場所を移動する際は、慎重に行動をしてください。

-

-

-

POINTヒルに注意

- 山の湿った場所には、ヒルがいることもあります。吸血されるとなかなか血が止まらなくなってしまうので、注意が必要です。

長袖、長ズボンの衣服であれば、ヒルに吸血される可能性は低くなりますので、しっかりと前述のような装備を整えてから釣行に行きましょう。

-

- 次のページ

- 「小型ミノー」を使った釣り方をご紹介

釣り方①:小型ミノーを中心に使おう

昨今の渓流ルアーフィッシングで、人気が高い「ミノー」。

ただ巻きをするだけで、ブリブリと左右にボディーを傾けながら首を振るアクションで、渓流魚を誘い出すことができます。今回は、このミノーを使った釣り方を中心に解説していきましょう。

ミノーのルアーアクション

渓流魚の多くは小魚よりも昆虫などを捕食します。そのため、ミノーでは小魚に見せるわけではなく、ミノーをロッドアクションによってフラッシングさせ、魚の興味関心を引き、バイトに持ち込む釣り方を行います。

ただ巻きでも良いのですが、フラッシングを強くさせるには、トゥイッチやジャーキングと行ったロッドアクションがおすすめです。

-

トゥイッチ

手首を使い、ロッドを上下に振って行うルアーアクション。トゥイッチを加えるとミノーは、不規則に平打ち強烈なフラッシングを発生させます。

トゥイッチのテンポによって反応が変わるので、少しづつテンポを変えて魚が反応しやすいアクションを探ってみてください。

-

ジャーキング

トゥイッチよりもロッドを強く上げて戻す動作を繰り返すアクション。トゥイッチとは異なり、ルアーが左右に移動するダートアクションを見せます。

ロッドを上げて戻す際の間隔を変えていき、その日の魚が反応しやすいアクションを探っていくのがポイントです。

ミノーをさらに使いこなすコツ

上手にアクションを行うことができても、なかなか反応が得られないこともしばしばあります。そんな時は、以下のようなポイントも合わせて意識をしてみてください。

-

カウントして幅広いレンジを探る

渓流魚は岩の隙間や川底付近に潜んでいることもあります。

表層を誘うだけではなく、シンキングミノーを着水させたのち、数秒カウントダウンを行なってから誘い出すのもおすすめです。

-

カラーローテーションも重要

日によって渓流魚が反応しやすいカラーが変わることもあるので、カラーローテーションもおすすめです。

基本は、銀色ボディーと金色ボディーの2色を使い分けると良いでしょう。変わり種ではありますが、黒色や緑色もおすすめです。

他にもこんなルアーがある

渓流ルアーフィッシングでは、ミノーを使った釣り以外にも以下のようなルアーを活用することがあります。

ミノーでなかなか反応が得られなかった後に投げて見ると嘘のように釣れ出すこともあるので、ルアーボックスにいくつか忍ばせておきましょう。

-

スプーン

管理釣り場の定番ルアー「スプーン」も渓流でのルアーフィッシングで使えるルアーの一つ。

ただし、渓流の場合、流れが非常に早くなってしまうため、管理釣り場で使うような軽めのスプーンだと、うまく泳がせることができません。少し重めの3〜5グラム程度のスプーンを使い、ただ巻きを中心とした誘いで使いましょう。

-

スピナー

管理釣り場の定番ルアー「スプーン」も渓流でのルアーフィッシングで使えるルアーの一つ。

しかしながら、渓流の場合、流れが非常に早くなってしまうため、管理釣り場で使うような軽めのスプーンだと、うまく泳がせることができません。少し重めの3〜5グラム程度のスプーンを使い、ただ巻きを中心とした誘いで使いましょう。

-

その他

他にも変わったルアーが多数存在します。写真に写っているのは、ダートアクションとバイブレーションアクションを行う「ボトムノックスイマー」。

ミノーやスプーンなどで、なかなか食わない魚でも、このような異なるアクションのルアーを使うことにより、バイトを引き出すことができるでしょう。

- 次のページ

- 「ラン&ガン」のコツをご紹介

釣り方②:渓流釣りはラン&ガンが基本

渓流魚は、海で見られる回遊のように、移動をしてきてくれることはありません。渓流魚が潜んでいる場所を自分の足で見つけていくことが必要となります。

そのため、渓流釣りでは、ラン&ガンと呼ばれる数投キャストして反応が得られなければ、移動していく釣り方がおすすめです。

-

下流から上流に釣り歩く

渓流魚は流れに対して逆らうように泳いでいます。

そのため、渓流魚に人がいることを悟られないように、渓流が流れる方向に対して上流側にキャストと移動を繰り返しながら釣り歩いていきましょう。

-

距離を取ってキャスト

警戒心が強い渓流魚。渓流魚から見えやすい立ち位置にいると警戒してなかなかバイトを出せなくなります。

できる限り警戒心を与えないように、距離をとって投げるのがポイントです。

-

流れに合わせて巻こう

上流側にキャストをしている時は、流れよりも早いリトリーブ速後を意識してルアーを巻くようにしましょう。

対して、下流側にキャストをしている時は、流れがルアーに当たってうまく泳がなくなるので、リトリーブ速度を遅くするようにしましょう。

ポイントを的確に狙う

渓流を釣り歩くと、様々な渓相が見えてきます。ローケーションの素晴らしさはもちろんですが、何よりも1箇所ごとに狙うべきポイントが移り変わりって行くことが渓流釣りの醍醐味の一つです。

一箇所ごとに魚が潜むポイントを探しながら釣りをしましょう。

-

瀬(瀬肩、瀬尻)

川に沈んでいる岩に流れが当たることにより、白い泡を出している場所が「瀬」と呼ばれるポイントです。

水中の酸素濃度が高く、酸素濃度が低くなる夏場などは、魚が時につきやすくなるポイントの一つとなります。

-

落ち込み

渓流は壇上の地形を形成し、水が流れ落ちる場所があります。この流れが落ち込んでいる場所がポイントの一つです。

この場所も酸素濃度が高く地形が深くなっているため、魚がたまりやすい場所の一つです。

-

トロ場

流れが緩やかになっている場所がトロ場と言います。流れが当たらない分、水温が下がりにくいため、渓流魚が越冬する場所でもあります。

春先での渓流釣りであれば、トロ場も狙って見てください。

-

淵

流れが全体的に緩み、水深があるプール場のポイント。トロ場と同様に水温が高く、越冬するのに最適なポイントとなります。ま

た、流れが弱く分ルアーを長く見せることができることが特徴です。

堰堤まで釣り歩いてみよう

一通り釣り歩いていくと最後に堰堤が見えてきます。堰堤とは、川の流れを緩やかにするためや貯水、砂防など、様々な目的のために作られた川を横断する人工的な堤防のこと。

堰堤の前は、水が落ちる場所に深い落ち込みが形成され、魚が居つくのに絶好のポイントとなります。堰堤の前は、頭上に広がっていた木々も開け、キャストも非常にしやすい環境となりますので、キャストがまだまだ不慣れな方でも釣果をあげやすいでしょう。

堰堤の狙い所

堰堤の前は、幅広い落ち込みが形成されています。また、水が落ちる場所には白泡が立ち、魚が身を潜めやすい環境が整っていることが多いです。この流れの落ち込みを丹念に探ってみましょう。

流れ込みの両端に流れがたるんでいる場所や反転流が起きている場所があれば、それらのポイントも丹念に探ってみるのがおすすめです。

渓流魚を釣り上げたら

海の魚などとはまた異なる美しさを持つ渓流魚。ただし、非常に弱い魚で釣り上げた際は、できる限り暑くなった地面の上には置かないで、ネットなどを使って水に浸かっている状態を保つようにしましょう。

渓流へ釣りに行きませんか

釣り上げた渓流魚は、塩焼きなどで食べても絶品となる美味しい魚。

各漁業によって定められているサイズと尾数制限に従った範囲で、最低限の数の魚を持ち帰るのもおすすめ。楽しかった渓流釣りを振り返りつつ、釣り人だけが味わえる贅沢な味を堪能しましょう。