奥深いヘラブナ釣り

あらゆる釣りの中でも、特に奥が深い釣りと言われる“へらぶな釣り”。繊細な竿や仕掛け、美しく塗り上げられた浮きに配合パターンに富む練り餌。

ほんの少しの違いで釣果が大きく左右する、釣り人の腕の差が如実に出るのがこのへらぶな釣りの最大の魅力と言えるでしょう。

今回は、へらぶな釣りをこれから始める方に向けて、その魅力から必要な道具、そして釣り方までご紹介していきます。ぜひ本記事を参考に、へらぶな釣りにチャレンジしてみてください。

ターゲットとなるへら鮒の種類

へら鮒の正式和名は「ゲンゴロウブナ」です。琵琶湖固有種を釣りのターゲットに品種改良されたのが、現在放流されているへら鮒です。

へら鮒は、体温を調整する能力がない変温動物で水温の変化にとても敏感な魚です。「へらはタナ(水深)を釣る」と言われる程、狙うタナが重要な釣りと言われます。

- 次のページ

- ヘラブナ釣りを楽しめる釣り場と時期をご紹介

へらぶな釣りを楽しめる釣り場

へら鮒は、池や河川に生息している非常に身近な魚です。釣り場にあわせた釣り方を見つけていくのもへらぶな釣りの魅力のひとつです。

-

出典:PIXTA

出典:PIXTA管理釣り場・釣堀

定期的にへら鮒が放流されており、魚影がとても濃いことが特徴。一年中、安定して釣りを楽しめるため、入門者におすすめです。

人工的に造られたものを「釣堀」、自然にできた三日月湖などを利用しているのが「管理釣り場」と言われています。

-

出典:PIXTA

出典:PIXTA野釣り(湖・ダム湖)

自然のダムや湖にへら鮒を放流しているフィールドがあり、へら師からは山上湖(さんじょうこ)や準山上湖と呼ばれています。

桟橋やレンタルボートから自然を感じながらへらぶな釣りが楽しめます。

-

出典:PIXTA

出典:PIXTA野釣り(河川)

横利根川やびん沼川が代表とされるのが、河川の野釣り。流れのある中で、野釣りならではの強烈なへら鮒の引きが味わえるのが魅力です。

また、管理釣り場などに比べ遊漁券が安いのも嬉しいところ。

-

出典:PIXTA

出典:PIXTA池・公園

へら鮒のいる池や公園では、手軽にへらぶな釣りを味わえます。

釣りを禁止されている池や公園もあるので、注意看板をよく読んでから釣りをしましょう。

へらぶな釣りの時期

季節に応じて様々な釣り方が楽しめるのもへらぶな釣りの魅力です。季節ごとのヘラブナ釣りのポイントは以下のようになります。

-

-

POINT春(3~5月)

- へら鮒は水温の上昇と併せて、深場から浅場に移動を始めます。そして、まとまった雨を機に産卵行動に移ります。

これを「乗っ込み」と呼び、野釣りではアシ際などでバシャバシャとへらが水面をはたく様子が見受けられるようになります。産卵前は数釣りが狙える他、1年の中で最も大型のへら鮒が狙える時期でもあります。ただ、はたき始めてしまう(産卵に入ってしまう)とエサを追わなくなるので、注意も必要です。

-

-

-

POINT夏(6~8月)

- へら鮒の活性が最も高くなる時期です。両ダンゴで消し込むアタリ(ウキが全て沈むほど大きなアタリ)が出るので、へらぶな釣りを始めるにはベストシーズンと言えるでしょう。

ただし、猛暑が続くとへら鮒の活性も下がるので、朝マズメは短竿で、時間の経過とともに深いタナを狙うのがセオリーです。

-

-

-

POINT秋(9~11月)

- 秋に入り水温が下がり始めると、越冬に向けて活発にエサを追います。

10月中旬を過ぎると、朝晩の寒暖差によりへら鮒のタナがコロコロ変わるのがこの時期の特徴。タナを掴めば入れ食いになりますが、タナを外すとさっぱりアタらない。なんてこともあります。

-

-

-

POINT冬(12~2月)

- 変温動物のへら鮒は、水温変化の少ない最深部や障害物の影でじっとしています。

ただ、全く釣れないという事はなく、真冬の時期であっても2、3日水温が安定していれば、十分に釣ることができます。この時期はグルテンを使った底釣りや段差のセット釣りがメインに。

-

- 次のページ

- へらぶな釣りに使う道具についてご紹介

へらぶな釣りで使う釣り具

ここでは、へらぶな釣りに必要な道具一式をご紹介していきます。これから始められる方向けに優先度の高い道具からチェックしていきましょう。

へら竿

へら竿は「カーボン竿」と「竹竿」が販売されています。昔からへら師に愛されてきた竹竿は重く、手入れが必要になる事から、現在は軽く腰のあるカーボン竿が主流です。

-

-

POINT長さ

- 6尺~30尺(1尺=約30センチ)までのへら竿があります。まず初めに選ぶのであれば、10尺か11尺の竿が扱いやすいでしょう。

様々な状況(タナ)に合わせられるよう「偶数尺・奇数尺」のどちらかで揃えていく事をおすすめします。例)9尺、11尺、13尺、15尺、17尺、19尺

-

-

-

POINT調子

- 調子は「先調子」と「胴調子」に分かれます。曲がりの起点が穂先に近い方が先調子、竿の真ん中付近から曲がるものを胴調子といいます。

先調子の竿は、竿の重心が手元に近くなるので、胴調子に比べて軽く感じ振り込みやすいのが特徴。胴調子のものは、重く感じるかもしれませんが、アワセのショックを吸収してくれるので、ハリスを飛ばしにくいメリットがあります。

-

ウキ

へらぶな釣りで重要なアイテムのひとつがウキです。へら師は、エサの溶ける様子や、水中のへらふなの状況をこのウキの動きから判断していきます。

釣り方にあったウキの選択がとても大事なので、基本的なウキの選び方をご紹介します。

-

-

POINTトップ形状

-

-

パイプトップ…

ハイプトップは、トップが中空になっているため浮力が高く、太く視認性がいいのが特徴。

トップに浮力がある為、大きなエサでも背負えるので、魚影が濃くエサがタナまで持たない状況に向いている反面、繊細なアタリは取りづらくなります。

馴染み幅の少ない『カッツケ』『底釣り』『浅ダナ両ダンゴ』『セット釣り』に向いています。

-

グラスムクトップ…

グラスムクトップは、ガラス繊維が入っている為、トップ自体に浮力はありません。その為、繊細なアタリやへらが近くを通っただけでも敏感に反応します。

低活性時、エサをゆっくり落とし込み、へらに追わせる釣りに向いているでしょう。

長いストロークで狙う『チョーチン両ダンゴ』や繊細なアタリを取る『段差の底釣り』に向いています。

-

PCムクトップ…

PCムクトップは、グラスムクトップのガラス繊維を抜いたもので、こちらもトップ自体の浮力はありません。グラスムクと同様に、長いハリスで追わせる釣りに向いています。

浮力の高さでは、パイプトップ>PCムクトップ>グラスムクトップと覚えておくと良いでしょう。

-

-

-

-

POINTウキの選び方

- ウキには番手が表記されておりますが、「ウキ番手=ボディの長さ」という訳ではなく作り手によって異なる事があります。

始めは一つのシリーズでウキを揃えてみて、自分の目安をつくってみるのが一番良いでしょう。

-

道糸

へらぶな釣りの仕掛けはとてもシンプルです。結び方も難しいものではありません。以下では、道糸・ハリス・針の選び方について紹介します。他に仕掛けで使用するものは、『ウキ止め、ウキゴム、板オモリ、サルカン』を用います。

-

-

POINT道糸

- 0.8号~1号のナイロンを選べば問題ないでしょう。鯉が掛かる可能性のある野釣りでは必ず1号以上を使用しましょう。

-

-

-

POINTハリス

- 仕掛けが切れる際、ハリスが切れることを前提に、道糸より細いハリスを結びましょう。0.5号を基準にしてみてください。

-

-

-

POINT針

- 針は釣り方によって様々ですが、5~7号の針が基準となります。

-

万力・竿掛け・枕

竿を掛けておく為に、必要になるのが「万力・竿掛け・竿受け」です。エサを付ける際や取り込み後に、竿を置いておく際に使うので、忘れてしまうと大変です。

へらぶな釣りに使う道具

上記で紹介したアイテムの他、へらぶな釣りに必要度の高いアイテムをご紹介していきます。

-

エサ

釣り方によって各メーカーから様々なエサが販売されています。配合例や割合は袋の裏にあるので、参考にしてみてください。

また、粉4杯に対して水1杯が基本となるので、覚えておくと良いでしょう。

-

エサボール

エサを練り、入れておく容器です。手に付いた練り餌を落とす為、水を入れておくボールも必要なので、最低でも2つ用意しておきましょう。 -

計量カップ

エサの配合は、「〇㏄+〇㏄」とエサ袋の裏面に表示されています。

分量をしっかり図る為になくてはならないアイテムになりますので、忘れずに準備をしましょう。

-

玉網・針外し

掛かったへら鮒を取り込む、又は水中で外すために必要となる道具です。釣堀では用意してある所も多いですが、持っておくと便利です。 -

ハサミ

仕掛けを切ったり、板オモリを切って調整したりするために必要です。小さいものが使いやすいでしょう。 -

へらクッション

へら台の上に敷くクッションです。エサのカスを落としやすいPVC素材の製品がおすすめです。 -

へら台・アルミへら台

へら台は、管理釣り場や釣堀では用意してある所も多いので、場所によっては優先度は低い道具です。アルミ台は野釣りでは必ず必要になります。

他に、エサで手が汚れるので、タオルは必ず一つは持っていくようにしましょう。

- 次のページ

- へらぶな釣り実釣時の手順をご紹介

釣り方①:へらぶな釣りを始める準備

へらぶな釣りを始めるまでの準備の流れをまとめてみました。へら師によって様々ですが、一例としてご紹介します。

-

手順①:まずはエサから作る

釣り座を決めたらまずは、エサを作る事から始めましょう。理由としては、麩エサに水はしっかり馴染むためです。麩エサに水が馴染んでいない状態では、ウキになじみ幅が出ません。

-

手順②:万力、竿掛け、枕をセッティング

へら台に万力をセットします。右利きの方であれば中心より右側にセットすると釣りがしやすくなります。

-

手順③:竿・仕掛け・ウキをセット

仕掛けをリリアンに結び、竿を繋いでいきます。竿は並継の場合、必ず細い順に繋いでいきましょう。※反対に片付ける際は、太い順に抜いていきます。また、ウキゴム濡らし、手でつぶしてウキを入れると抜けにくくなります。

-

手順④:ウキ調整

ハリスを結んで、ウキ調整をします。ウキ調整は、エサが付いていない状態(エサ落ち)で、どのメモリまでウキが沈むか把握する為、必ず行いましょう。

エサ落ちを把握していないと、いつエサが無くなったのか、どの状態でオモリがタナに入ったかわからなくなります。

少し重めに板オモリを巻いておき、少しずつカットしていき、自分の好きな目盛りに調整します。

-

手順➄:まわりを整理し、準備完了!

タオル、玉網、手水ボールを使いやすい位置にセットして準備完了です。

- 次のページ

- 代表的なへらぶなの釣り方についてご紹介

釣り方②:代表的な釣り方

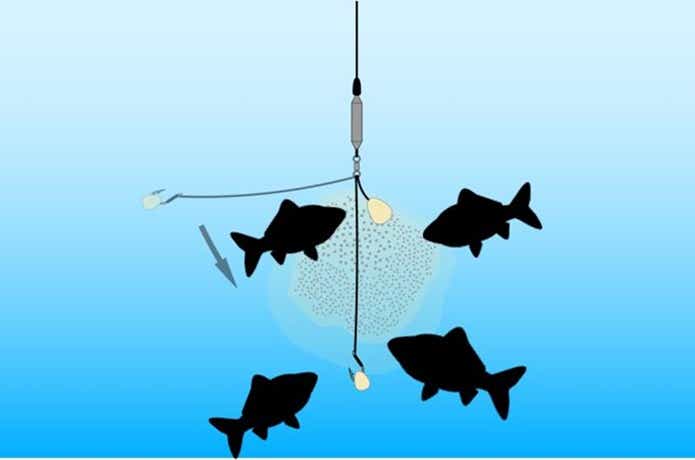

へら入門にはもってこい「セット釣り」

エサの調整も難しくなく、アタリも明確に出ることが多いので、入門者におすすめしたいのが「セット釣り」。

上針には、大きめのバラケエサをセットし、下針には固形のウドンエサをセットします。

- 【ワンポイントアドバイス】

- 盛期のセット釣りでは、エサを500円玉ほどの大きさにつける“縦誘い”の釣りがおススメ。ウキが沈没したら20センチほど上げる動作を繰り返してみて下さい。

活性の低い時は下ハリスを70センチ以上長めにとり、カラツン(アタリがあっても掛からない事)が多い場合はハリスを詰めていきましょう。

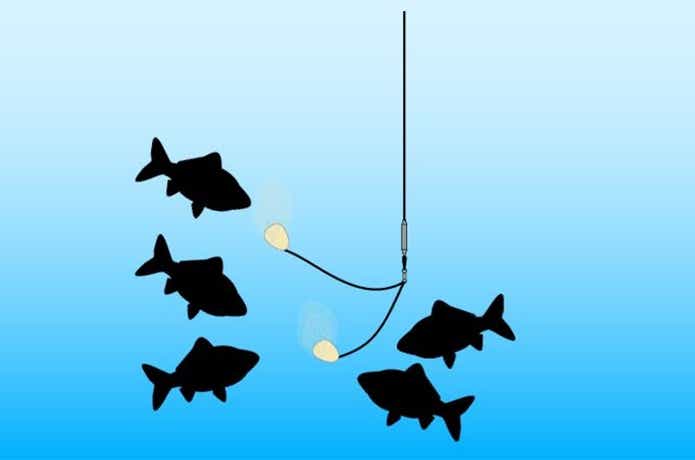

へら釣りの醍醐味が詰まった「両ダンゴ釣り」

ヘラブナ釣りの醍醐味を味わえるのは、なんといっても「両ダンゴ釣り」でしょう。エサの配合、大きさ、柔らかさで浮きに出る反応が変わります。

その為、エサは小分けにし、少しずつ手水(手に軽く水を付けて餌になじませる事)を加えて食いアタリが出るように調整していきます。

- 【ワンポイントアドバイス】

- エサのタッチ、大きさ、配合とへら師の引き出しの多さが釣果を左右します。

エサや釣り方、時期にもよりますが、基本的には浮きがなじんでいく途中のアタリを狙っていきましょう。エサがタナに入り、浮きが上がってきてからのアタリでは、どうしても手返しが悪くなってしまいます。

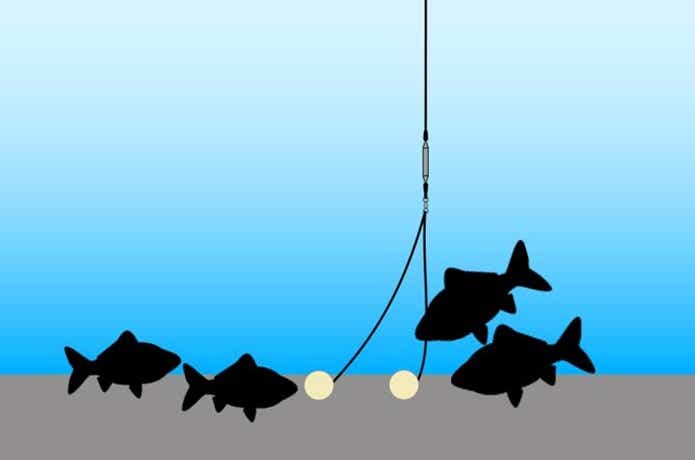

へら釣りの基本となる「底釣り」

ヘラブナの活性が下がる厳寒期に代表されるのが「底釣り」。

手返しは遅くなりますが、一度魚を寄せてしまえば素直なアタリが出やすい釣りなので、大会で選択するへら師もいる釣り方です。チクッ!っと1節(もしくは半節)入るアタリが本命です。

- 【ワンポイントアドバイス】

- 底釣りで最も重要なのが“底立て”です。しっかりと底を取ってから釣りを始めましょう。

また、釣っていると底が掘れてしまい、タナがズレることもあります。同じアタリでも釣れなくなった場合は、手間を惜しまずに底立てをし直しましょう。

- 次のページ

- 釣り上げるためのコツについてご紹介

釣り方③:釣れない時に試したい事

傍から見ていると「退屈そう…」と思われがちなへらぶな釣りですが、へらの“喰いアタリ”を出すために、へら師は様々なアプローチをしています。ここでは、アタリがあっても乗らない、アタリが出ない時に試したい引き出しの一例をご紹介します。

①エサの調整

両ダンゴを例にとってみると、その日のへら鮒の好みはそれぞれです。エサを大きくつけてみたり、小さくつけてみたり、下針だけ小さくつけてみるだけでもアタリが変わることがあります。

また、作ったままの硬い餌がいい場合、手水で少しずつ柔らかくしていったエサがいい場合と様々です。その為エサを調整する場合は、一つかみ程度のエサでまず調整してみましょう。

第一にエサの調整からしてみるのが、釣果アップへの第一歩です。

②ハリスを伸ばすor詰める

「アタリが遠い」「当たるけど乗らない」こういった場合は、どちらもタナが合っていない可能性があります。全くウキが動かない場合は、竿を変える必要がありますが、アタリがある場合は、ハリスの長さを見直してみましょう。

アタリが遠い、頻繁に出ない場合はハリスを長く、当たるけど乗らない場合はハリスを短くしていきます。5センチ刻みを基準にそれぞれ試していきます。

③竿の長さを変える

エサで寄せるといっても限界があります。最初に出した竿の長さにはへら鮒がいない可能性もありますので、竿の長さを変えましょう。

周りを見て、よく釣っている人の竿の長さに合わせるのが上達への近道です。

へらぶな釣りを始めてみませんか

幾多のへら師を魅了してやまないへらぶな釣り。数多の釣りを経験した釣り人が、最後に行きつくところと言われているのも釣りの“奥深さ”があるからこそ。身近なゲームフィッシュ「へらぶな」を攻略してみませんか?