ヒラメの泳がせ釣り

ヒラメは食味の良い高級魚として知られ、船釣りでも大人気のターゲット。

船釣りでは、イワシやアジなどをエサにした泳がせ釣りで狙うのが一般的です。

本記事では、元釣具屋の筆者がヒラメの泳がせ釣りについて詳しく解説します。

ヒラメ釣りのシーズン

泳がせ釣りでヒラメが狙えるシーズンは、一般的に秋から冬にかけてです。

ヒラメ釣りが盛んな地域を例に挙げると、千葉外房エリアでは10月〜3月頃、静岡方面では10月〜1月頃、三重方面で11月〜2月頃。

ヒラメの適水温が15〜20℃程度で、あとはヒラメの回遊状況やエサが確保できるか否かにも左右されますが、概ね秋〜冬がベストシーズンです。

地域によっては、夏の時期に浅場へと回遊してくるヒラメをライトタックル(ライトヒラメ)で狙うところもあります。

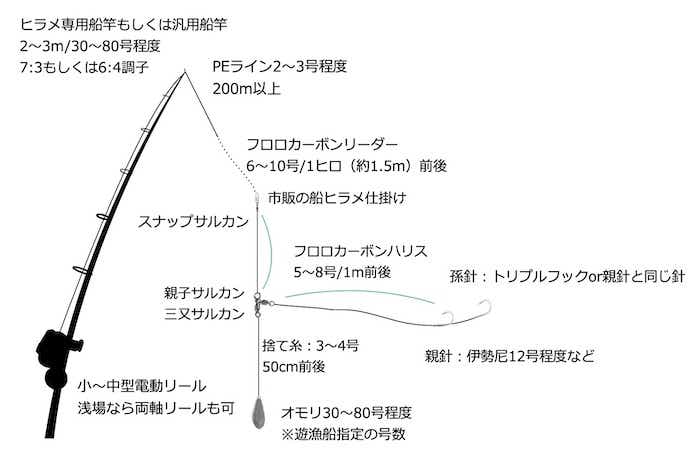

ヒラメ釣りの仕掛け

まずはヒラメの泳がせ釣りで使う仕掛けを紹介します。

青物狙いの泳がせ釣りとは仕掛けが違うので、間違えないようにしてください。

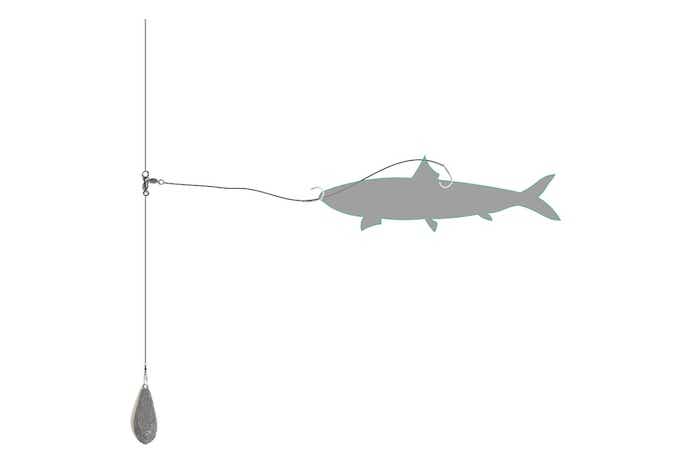

スタンダードな孫針仕掛け

親針1本、孫針1本のスタンダードな仕掛けです。青物とは異なり、ヒラメ釣りは孫針を用いることが特徴。

シンプルでトラブルが少なく、魚に与える違和感も少ないため、アタリが一番多く出ます。

イワシが小さい場合は、親針1本のみにしてエサが弱りにくくするのもおすすめです。

ハヤブサ 活き餌一撃 大ヒラメ シングル1セット SD166

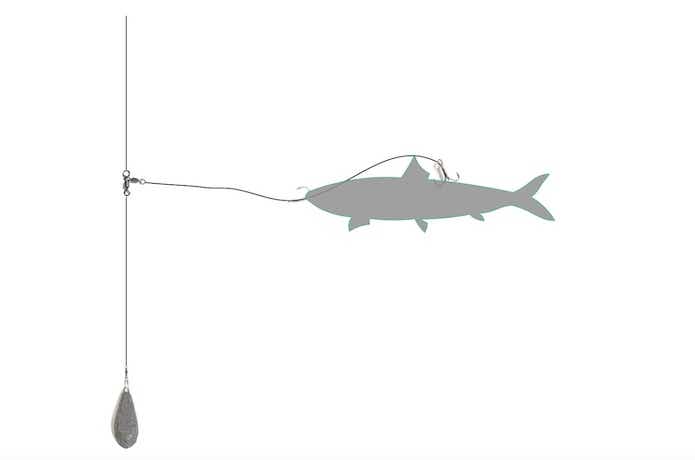

イカリ針仕掛け

孫針にトリプルフックや4本イカリ針を用いた仕掛けです。

イカリ針によって掛かりが良いため、シングルの孫針で掛かりが悪い時に活躍します。

シングルの孫針と比べ、魚に与える違和感が大きい、飲まれると外しにくい、大型のヒラメが暴れると外れやすい、根掛かりしやすいことがデメリットです。

ささめ針 トリプル平目 C−101

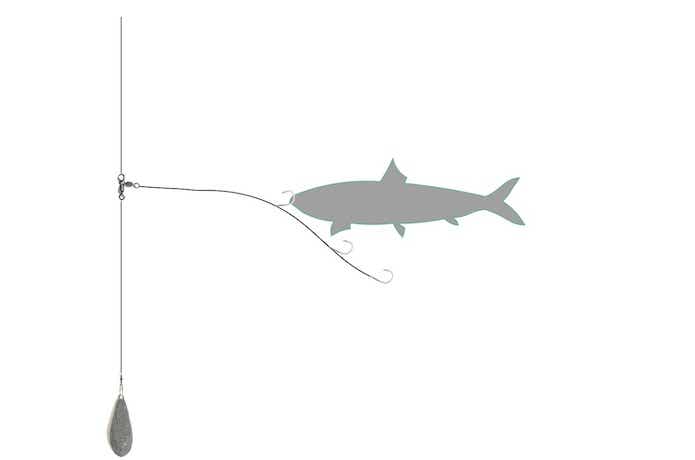

チラシ針仕掛け

親針だけをエサに掛け、孫針をフリー状態にしておく仕掛けです。

掛かりはスタンダードな孫針仕掛けと同程度ですが、エサが弱りにくいことが最大の特徴。

エサの泳ぎ方によっては、他の仕掛けよりやや絡みやすいことが弱点です。

ハリミツ がちんこヒラメ チラシ仕掛シングル 11-6 C-110S

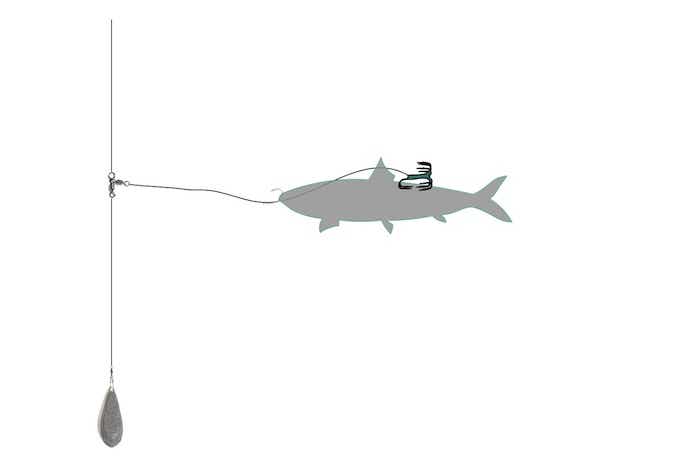

ロデオグライダー仕掛け

まるふじから発売されている特殊形状の孫針を使う仕掛けです。

ロデオグライダーはイカも掛かるので、アオリイカが多い季節に有効。

トリプルフックよりも針数が多いため、ヒラメの掛かりも良いです。

マルフジ 泳がせ五目 のませ獲り強靭大物用 R-176

ヒラメ釣りのタックル

次にヒラメ釣りのタックルを解説します。

竿

シマノ ヒラメ BB M270

6:4調子もしくは7:3調子、長さ2.7m前後のヒラメ専用竿もしくは汎用船竿が適します。

硬さは遊漁船で使用するオモリに対応した号数を選んでください。

60〜80号程度が一般的ですが、ライトヒラメでは30〜40号を使うため、間違えないようにしましょう。

リール

シマノ フォースマスター 1000

仕掛けの回収や青物などの外道とのやりとりも考慮すると、ハイパワーな小〜中型電動リールがおすすめです。

シマノでは600〜2000番、ダイワでは200〜300番のリールが適しています。

浅場で軽いオモリを使うライトヒラメの場合、より小型の電動リールか手巻きの両軸リールでも問題ありません。

ライン

YGK よつあみ エックスブレイド ウルトラ2 マックス WX8 200m 2号

PEラインの2〜3号前後を200m以上巻いておきましょう。

ショックリーダーは必須ではありませんが、8号前後フロロリーダーを2ヒロ程度接続するのがおすすめです。

ヒラメの釣り方

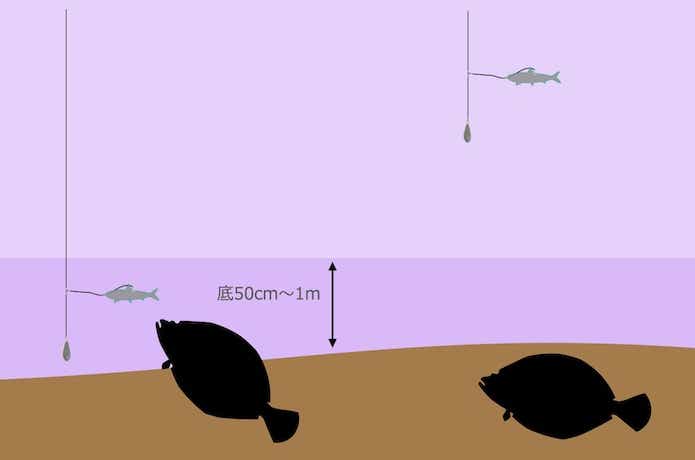

活きエサを付けたら投入し、着底後は仕掛けを底から50cm〜1mほど巻き上げてアタリを待ちます。

誘いが有効なこともありますが、誘い過ぎるとエサが弱って仕掛けも安定しないため、基本は待つだけです。

穂先にアタリがあればすぐにアワセせずに、ヒラメが竿を引き込むまでじっくり待ってから、大きな幅でアワセましょう。

「ヒラメ40(アタリがあったら40秒数えてアワセる)」という古くからの教えがある通り、即アワセは厳禁です。

とはいえ、この教えはあくまでも例えなので、竿が引き込まれたらしっかりとアワセてください。

ヒラメ釣りのキモ

最後にヒラメを釣るに当たって押さえておきたいコツを紹介します。

エサの交換はマメに

弱ったエサはすぐに交換しましょう。

エサが泳がないため、アピール力もなくなってしまいます。

また、エサを弱らせないように素早くエサ付けすることも意識しましょう。

仕掛けを安定させる

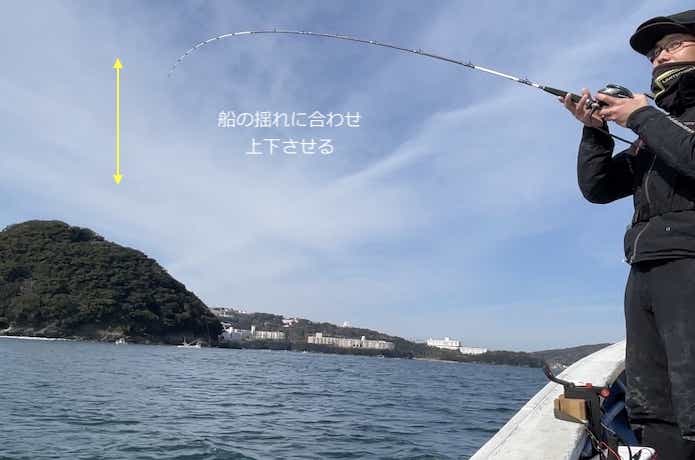

仕掛けを海底近くで安定させるために、竿は手持ちで水平ぐらいの角度に構えるのがおすすめです。

そして、波の上下に合わせて竿先を上げ下げすると仕掛けが安定します。

竿を下向け過ぎたり、置き竿にしたりすると仕掛けの安定性を損ねるので注意しましょう。

底を切りすぎない

ヒラメは海底を回遊するか、砂に潜って過ごしている底生魚です。

仕掛けを上げ過ぎると、ヒラメの捕食レンジから外れてしまいます。

できるだけ底ギリギリをキープできるように、マメに底をとり直すことも大切です。

ただし、オモリが底を引きずるとエサの挙動が不自然になったり、根掛かったりするので、必ずオモリを少しだけ浮かせてください。

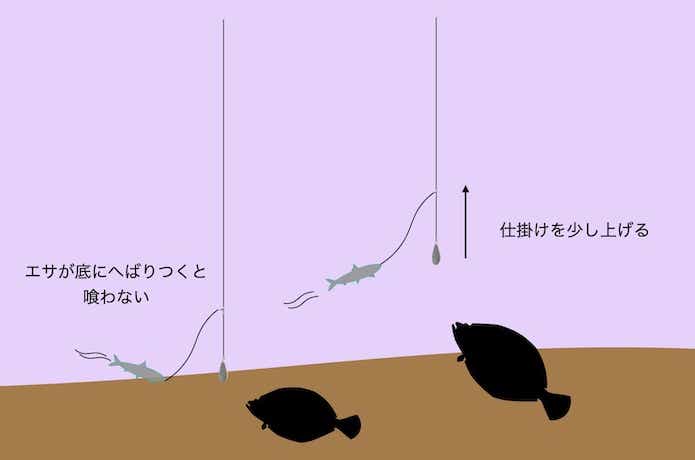

根魚が釣れ過ぎる場合は浮かせる

カサゴなどの根魚が多く釣れてしまう場合は、少しだけタナを上げるのもおすすめ。

ヒラメはカサゴよりも捕食レンジが広いため、仕掛けを上げることでカサゴを避けてヒラメを食わせられます。

キジハタはかなり上まで浮いて捕食するので仕方ありませんが、カサゴばかり釣れる時は対策しましょう。

エサが弱ったらタナを上げる

エサに限りがある場合は、弱ったエサも有効に活用する必要があります。

弱ったエサは遊泳力が落ち、ハリやハリスの重みで沈み気味になるため、その沈み分を補正する意味合いで少しオモリを上げるのも有効です。

もちろん、弱ったエサは交換するのがベストですが、エサが少ない場合などは試してみてください。

目指せ座布団ヒラメ!

ヒラメ釣りの醍醐味は、アタリがあってから掛かるまでのドキドキ感です。

前アタリから本アタリまでの駆け引き、そして掛かった瞬間の嬉しさはたまりません。

もちろん食味も抜群ですので、船釣りが好きな方はぜひチャレンジしてみてください!