1.魚にフックが刺さっていない

まずは「魚にフックが刺さっているのか」疑いましょう。

フックが刺さっていなければ、どんな名手でも釣り上げる事はできません。

アタリがあるけど乗らない場合

例えば「コツッ」とアタリがあった直後、しっかりとフッキング決めようとしたらテンションが抜けてしまうようなシーン。

これはアミなどのスモールベイトについたシーバスを狙う際に、よくある事例です。

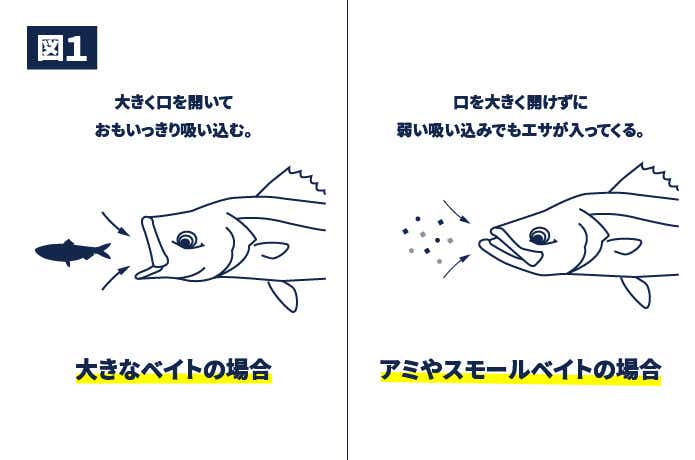

シーバスはベイトの大きさに合わせて口の開け方や吸い込む量を変えます。スモールベイトの場合はほとんど口を開かないのです。

そんな時は、スモールルアーやワームを選びましょう。

また喰い込みが良いライトロッドを使用するだけでも、フッキング率は格段に上がります。

またはフッキングをする時は、“少し送り込んでから、スウィープフッキング”を行うと、しっかりとフックが刺さりますよ。

2.タックルのチェック不足

慎重にフッキングしたとしても、タックルセッティング一つでバレてしまうことがあります。

注意しなければならない要素はたくさんありますが、中でもフック選びは慎重に行うべきでしょう。

フック選びとフッキング

様々な太さのフックが販売されていますが、それぞれに特性があります。

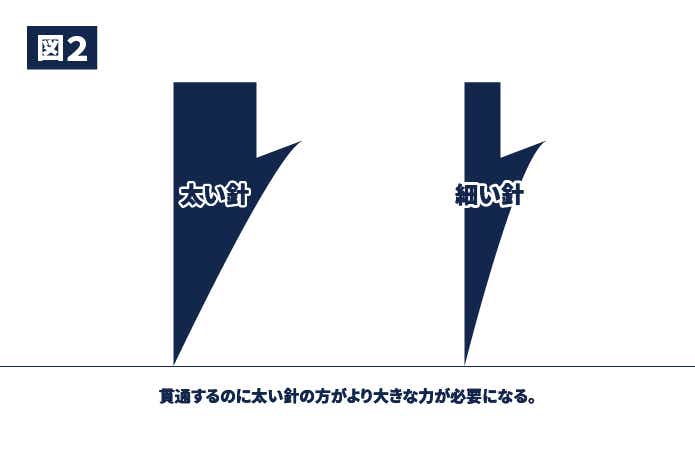

まずは、刺さりやすさについて。基本的に細軸フックの方が、太軸フックに比べて刺さりやすいです。

しかしながら、ターゲットが大きい場合は細軸フックの強度だと曲がってしまうことも。そのため、太軸フックを選ばざるを得ないケースもあります。

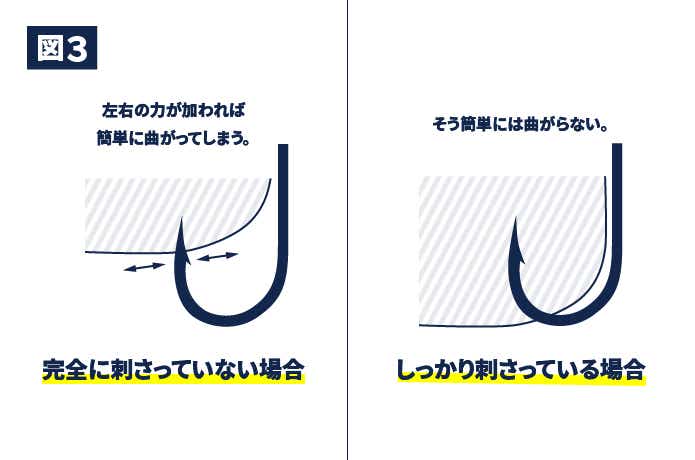

とはいえ、闇雲に太軸フックを使ってしまうと、完全に刺さり切らず、鉤先のみが引っ掛かった状態になってしまうことも。

このようになると外れやすくなるのはもちろんのこと、太軸フックでも簡単に“鉤曲がり”を起こしてしまいます。

ちなみにバーブレスフックの場合、バーブ(カエシ)がない分、太軸フックでも刺さりやすいです。

「バーブレス=バレやすい」というイメージがありますが、太軸フックでも刺しやすいという点を考慮すると、一概にそうとは言い切れないのです。

またフックサイズも重要な要素の一つ。

フックサイズが小さいとバラしやすくなり、大き過ぎるとルアーの動きが悪くなります。

対象魚に対して、適切な太さや大きさのセッティングが必要なのです。

他にもさまざまな原因が考えられる

フック以外にも考慮すべき点はいくつもあります。

例えばドラグ。ドラグを締め込んでいないと、フッキングした際、「ジ~ッ」とスプールが半回転してしまい、フッキングに加えた力が上手く伝わらず、フックが刺さらないこともあります。とはいえ、強く締め込みすぎるとラインブレイクに繋がるため、それぞれのバランスに合わせて、慎重にセッティングを決めなければなりません。

柔らか過ぎるロッドを使った際も同様。ロッドに力がないと、フッキングに加えた力が、上手く伝わらないことがあります。

ロッドも使用するフックやターゲットに合わせて慎重にセッティングを決める必要があるのです。

3.フッキング後バレるのはファイトに問題あり?

次はフッキングを決めた後のファイトについて。

僕自身も良くありました。ファイトにもバラす原因が多く含まれていると考えています。

バラシやすいファイトとは

ファイトでバラす要因

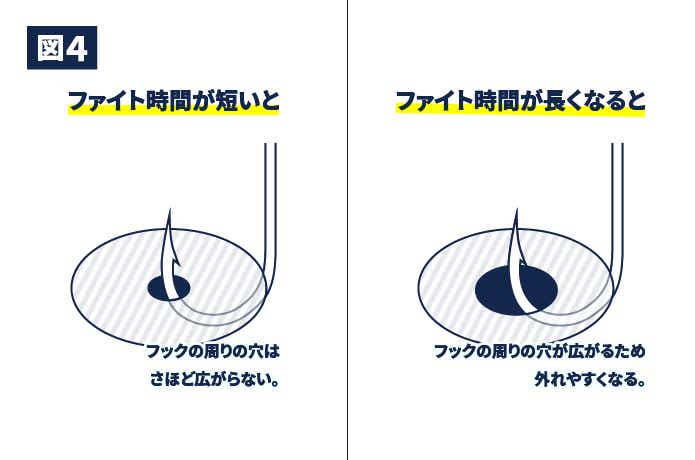

- 1.ファイト時間が長すぎる単純に時間を余計にかけるとフックの穴が大きくなり、外れやすくなります。

- 2.ファイトが強引すぎるこれもフックの穴が広がる要因。また身切れにもつながりやすく、バラしに繋がりやすいです。

- 3.ポンピングを多用しすぎるシーバスのような口周りに薄皮が多い魚は、ポンピング時に身切れすることが多くあります。またラインテンションの緩みを作ってしまい、バレてしまうこともあるのです。

ファイト中の基本はロッドの“しなり”を利用して耐えるだけ。

障害物が近く、一気に浮かせなければならない時以外は、ロッドの反発力でゆっくりと寄せてくるようにしましょう。

とはいえ(図4)のように、適度な時間でファイトをしないとフックの穴が広がってしまうため、慎重かつ迅速にやりとりするようにしましょう。

ロッドワークとエラ洗い

ルアーの動かし方の事ではなく、魚がかかってからの竿の動かし方も重要です。

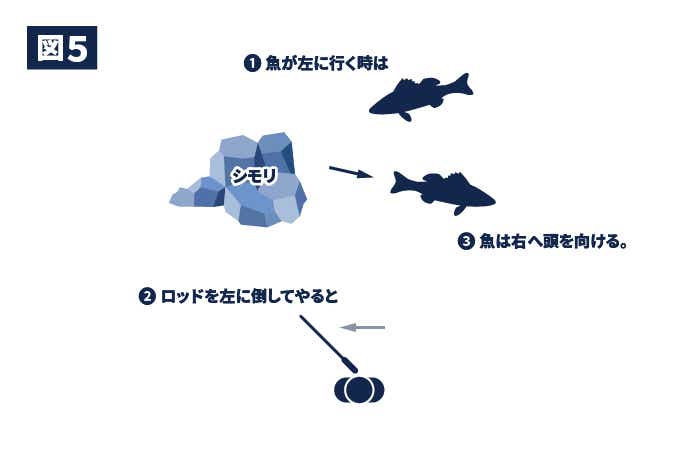

魚の頭を右に向かせたい時は、ロッドを右に倒すのではなく左に倒すことで、魚の頭を左に変えられます。

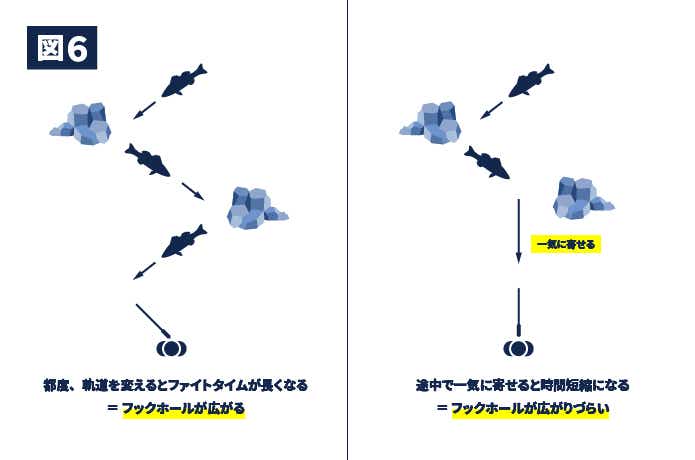

しかし、右に左にと動かしながらファイトをしていると、余分に時間が掛かりフックの穴が広がり”無駄なバラシ”が増えてしまうことも。

魚をコントロールしつつ、魚の頭がこちらを向いた時は一気に寄せ、魚との距離を詰めるようにしてください。

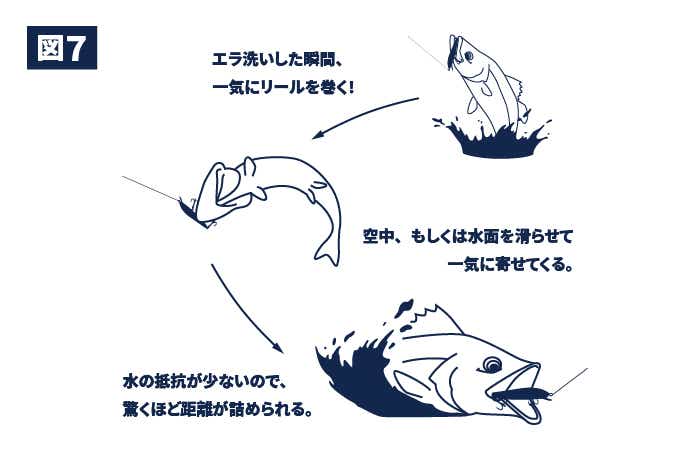

そしてシーバスアングラーが最もバラシをしやすい“エラ洗い”。

普通ならロッドティップをさげて魚を飛び出させないようにすると思いますが、じつは同じような原理で最も魚との距離を縮めるチャンスでもあるのです。

エラ洗いした瞬間に一気にリールを巻きます。シーバスを水中に潜らせず、水の抵抗が少ない水面を滑らせ、一気に距離を詰めるやり方です。

この時の要領としては、決して躊躇しないこと。

躊躇した瞬間にエラ洗いのシーバスの口からルアーが外れます。

4.最後の難関・ランディング

そして最後に待っている難関「ランディング」です。

足元でポロリとバレてしまった時の腰から崩れ落ちるような喪失感は、脳裏に焼き付いてしまいます。

バラしの原因を理解して、このようなことが起きないよう、最大限努めるようにしてみてください。

まずはランディング時にバラしが多い理由から考えていきましょう。

正確には、ウェーディングと足場の高い陸っぱりで違うのですが……。

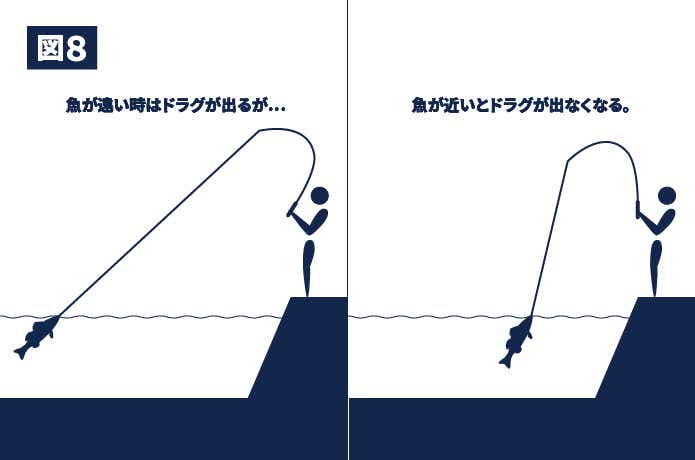

基本的にはロッドの角度が大きく変わることが最大の要因です。ロッドに角度がつくことによって、同じドラグ設定でも、糸が出づらくなってしまうことがあるのです。

対策としては、魚を手前まで寄せて来たらドラグを緩めること。急なツッコミにも対応できるようにしましょう。

あとはタモ入れの練習あるのみです。もたもたしていると、手前でエラ洗いされバレてしまいます。無理なく迅速に行えるよう、日頃から備えておきましょう。

キャッチ率を高めよう

バラしのメカニズムが理解できれば、今まで以上にキャッチ率が上がってくると思います。

しかしながら、日頃からバラシのメカニズムを考え、完全に予防策をしていてもバラす事もあるでしょう。

それでも少しでもバラシを減らす為に、アングラー側が考える……。コレが醍醐味の一つであり、とても大事だと思います。

魚と自然に感謝しつつて、しっかりと考えながら、釣りを楽しみたいですね。