ムツという魚について

ムツとは本来、スズキ目ムツ科に分類されている魚のこと。食性は肉食で中深海に生息し、全長1メートルを超える個体も確認されています。人との関わりでは釣りのターゲットとして、また食味の良さから超高級魚として親しまれています。

ムツの種類や種ごとの生態や特徴、釣り方や食べ方などをまとめてご紹介します。

ムツの種類

現在ムツと名の付く魚は多いですが、ムツ科以外の魚でもムツと名が付けられていてその種類は様々。

非常に似ていて簡単に見分けがつかない種類もいます。ムツと呼ばれている代表的な魚の種類をその生態・特徴とともにご紹介します。

本ムツ

本ムツはスズキ目スズキ亜目ムツ科ムツ属に属するムツ本種。本種のみならず、ムツという名前は身に脂が乗っていることが語源となっています。

▼分布と生息域

分布は北海道から九州南部、東シナ海まで。水深200~700メートルに生息し、主に岩場を好むとされています。

▼特徴と生態

産卵期は10~3月。幼魚の時は沿岸部や湾内に入ってくることもあります。成長すると最大50センチ前後まで大きくなることが多い魚。側線有孔鱗数は58枚以下と分類されています。

▼旬の時期など

旬は晩春から冬にかけてと長めです。

▼食材としての利用等

古くは漁獲される地域の食堂で食べられる庶民的な魚として親しまれていました。

しかし現在では漁獲されてからの保存技術と流通網の発達によりその味の良さが全国的に知られ、超高級魚としての地位が確立されています。

黒ムツ

黒ムツはスズキ目スズキ亜目ムツ科ムツ属に属し、見た目が本ムツと非常に似ています。以前は同じ種類とされていたこともあり、見た目だけで見分けるのは困難です。

▼分布と生息域

黒ムツは福島県から伊豆大島にかけての太平洋側で分布が確認されています。生息水深は200~500メートルです。

▼特徴と生態

黒ムツは最大70センチ前後まで大きくなります。本ムツよりは黒っぽい体色をしていることが多いですが、明確に見分けるには側線有孔鱗数を数えるしかありません。側線有孔鱗数は59枚以上とされていて、本ムツと明確に見分けるにはこの点を頼りにしましょう。

▼旬の時期など

身の旬は秋から冬にかけてとされている一方で、春先に膨らむ卵巣も重宝されています。

▼食材としての利用等

黒ムツは本ムツよりも高級な魚として扱われています。身は血合いがちょっと強めで赤みがかっていて、本ムツよりも色鮮な印象を受けます。

赤ムツ(ノドグロ)

赤ムツは、スズキ目スズキ亜目ホタルジャコ科アカムツ属に属する魚。ムツ類の多くと同じく口腔内が黒い事からノドグロと呼ばれることが多く、釣り人の間でも多くの人に高級魚として認識されています。見た目が赤いので他のムツとは簡単に見分けられます。

▼分布と生息域

生息域は日本では北海道から沖縄まで、南限はオーストラリア北西岸までと、とても広い地域に分布しています。生息水深は100~200メートルほどです。

▼特徴と生態

産卵期は6~10月。この時期になると浅い水深に群れで集結するようになり、釣りで狙いやすくなります。泳層は底から20メートル程度とされているので、狙う時はこのことを意識して釣っていくと良いでしょう。

▼旬の時期など

旬は冬から春にかけて。産卵前の時期が最も味わい深くなります。赤ムツの鱗は柔らかく、剥げやすいもののほうが味は良いとされています。

▼食材としての利用等

赤ムツは、キロあたり1万円を超えることも珍しくない超高級魚。身は上質の白身で、脂の含有量は多めです。刺し身、煮付け、干物等、さまざまな調理法で食べられています。

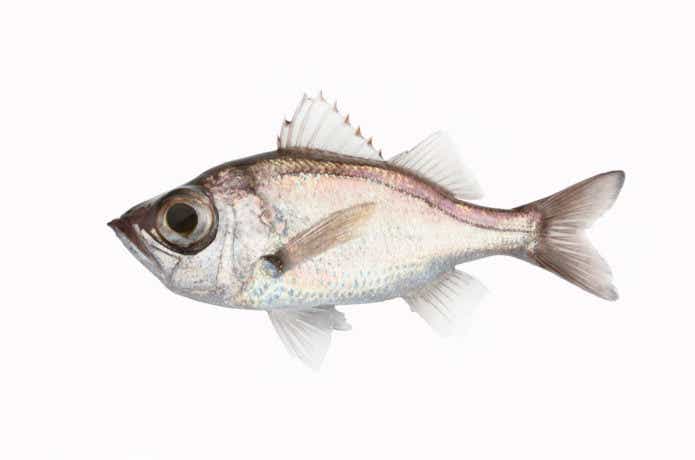

白ムツ

白ムツは正式和名「オオメハタ」という魚で、スズキ目スズキ亜目ホタルジャコ科オオメハタ属に属しています。科としては赤ムツと同じホタルジャコ科で、味も良いことで知られています。

▼分布と生息域

分布は日本では新潟県から沖縄県、南限はオーストラリア北部までに至ります。生息水深は100~600メートルで、黒ムツや赤ムツ釣り、またアマダイ釣りに混じって釣れることがあります。

▼特徴と生態

白ムツは成長しても最大25センチ程度。産卵期は晩秋から冬にかけてとされています。体に対して目が非常に大きく、体高がある魚体が特徴です。

▼旬の時期など

漁獲量が少ないため、旬の時期は不明です。

▼食材としての利用等

白ムツは深海の底引き網に掛かることがある程度で、漁獲量はあまり多くなく市場で目にすることも稀です。身は上質な白身で脂が乗っていて美味しく、市場に出回った時は赤ムツの3分の1程度と、やや高い値段が付いています。

銀ムツ

スーパーなどで切り身や西京漬けとして販売される銀ムツ。ムツと名前に入っていますが、正式和名は「マジェランアイナメ」と呼ばれるムツ類とは全く別の魚です。

分類としてはスズキ目ノトテニア亜目ノトテニア科マジェランアイナメ属で、白ムツと同じく本来のムツとは違う種類です。

▼分布と生息域

生息域は北極近辺で、北半球において見られることはありません。水深1200~1800メートルの深場を中心に、浅いところでは水深50メートル、深いところでは水深3000メートルまで生息が確認されています。漁獲は、はえ縄等で行われています。

▼特徴と生態

銀ムツは最大1メートル程度まで大きくなり、その寿命は数十年になるとも言われています。血液中にヘモグロビンや赤血球がなく、南極近辺の極低水温でも生きられるように進化しています。

▼旬の時期など

旬ははっきりとしていませんが、冷凍焼け等で傷みの無いものであれば美味しく食べられます。

▼食材としての利用等

脂の多い白身の魚として知られ、かつては日本が主な輸入国となっていました。しかし世界中で需要が高まり、価格の高騰とともにあまり日本では見られなくなっています。

ムツの釣り方

ムツの中でも釣り物として一般的なのは、黒ムツと赤ムツの2種類。ムツはフィッシュイーターであるため、エサでもルアーでも狙うことが出来ます。ここでは黒ムツと赤ムツの釣り方をご紹介します。

黒ムツの釣り方

黒ムツは、小型であれば堤防からのサビキなどのエサ釣りやルアー釣り、船からはジギングで大型が狙えます。

▼サビキなどの餌釣り

堤防の足元に群れている黒ムツは、アジやサバを狙うサビキなどのエサ釣りで狙うことが可能です。特別なタックルは必要ありませんので、一般的なサビキ仕掛けやエサを使って狙ってみましょう。

■タックル

ロッドは1.8~3.6メートル程度の万能竿やルアーロッドなど。長さは自分が使いやすいものを選んでみてください。

リールは2500~3000番のスピニングリールに、ラインはナイロンの2~3号を巻いておきましょう。基本的に足元を狙う釣りとなるので、ラインは100メートルも巻いておけば大丈夫です。

ダイワ リバティクラブ ライトパック 10-240

ダイワ レブロス LT2500D

サンライン クインスター 3号

■仕掛け

黒ムツは口が大きなため、仕掛けの針のサイズはあまり気にしなくて大丈夫です。初心者の人には、仕掛けとカゴがセットになったものがおすすめ。カゴは仕掛けの下側につけるものだと、誘いやすく、仕掛け絡みも少ないので使いやすいです。

ささめ針 ボウズのがれ サビキ下カゴ式

■エサ

エサはアミエビがおすすめ。釣具店で販売されている冷凍アミエビを解凍して使う他、チューブタイプで販売されている常温保存可能なものも使えます。

集魚効果を高めたい場合は、アミエビに集魚剤を混ぜて使ってみてください。

▼ルアー釣り(ライトゲーム)

小型の黒ムツは、堤防の常夜灯周りや地磯といった浅瀬で見られます。使用するタックルはアジングやメバリングで使うようなライトなものがおすすめです。

黒ムツはルアーに果敢にアタックしてくるので、初心者の人でも簡単に狙えます。

■タックル

ロッドは7.6フィート前後のアジングロッドやメバリングロッドがおすすめ。

リールは1000~2000番程度で、浅溝スプールを搭載したものを使ってみてください。

陸っぱりで釣れる黒ムツは小型なので、ラインは4ポンド前後の太さ、巻き量は100メートルもあれば十分です。

シマノ ルアーマチック S76UL

シマノ ナスキー C2000S

バリバス メバルゲート ナイロン

■ルアー

ルアーはワーム+1~3グラムの軽量ジグヘッドを基本にしてみましょう。小型のメタルジグやシンキングペンシルでも狙えます。

誘い方はただ巻きやリフト&フォール。アタリは大きく明確に出やすいので、焦らずアワセを入れるようにしましょう。

エコギア ポケットイン メバルセット

▼ジギング

船からの黒ムツ狙いでは、ジギングも人気が高いです。タックルはスロージギング用のもので、水深200~300メートルの深場を狙います。

黒ムツは底近くでのヒットが多く、ヒット後の巻上げが大変なので、出来る限り巻上げが楽に行えるタックルセレクトを行いましょう。

■タックル

ロッドは6.3フィート前後のスロージギング用で、300グラム前後のジグを使えるものを選びます。

リールはジギング用ベイトのラインナップにある小型の番手がおすすめです。

ラインは潮受けの影響を最小限にするためPE1.5号+フロロカーボンリーダー6~8号が基本。リールには最低限水深+100メートルの余裕を持たせてラインを巻いておきましょう。

シマノ オシアジガー∞ B63-6

シマノ オシアジガー 1000HG(右)

シマノ オシアジガー MX4 PE 1.5 300m

バリバス ショックリーダー フロロカーボン

■ルアー

ルアーは250~350グラム程度のスロージギング用ジグを使います。フラットタイプ形状でゆっくりと誘えるものがおすすめです。

カラーはグロー系がおすすめ。全体がグロー塗装されたものや、縞模様でグローが居れられたゼブラカラーを中心に揃えていきましょう。

シーフロアコントロール クランキー 260g

赤ムツ(ノドグロ)の釣り方

ノドグロの名で知られる赤ムツは、船からのエサ釣り、ジギングで狙うことが出来ます。シーズンともなれば、高級魚である赤ムツが10~20匹と釣れることも珍しくありません。

▼船でのエサ釣り

赤ムツの船でのエサ釣りは、水深100~200メートルを狙えるタックルが必要。仕掛けの回収やヒット時の巻上げが大変なので、電動リールを使ったタックルが基本です。

■タックル

ロッドは2メートル前後で、錘負荷80~150号のライトなものがおすすめ。

リールは小型電動リールで、PE3~4号が300メートル以上巻けるものを選びましょう。

高切れ等のトラブルがあった時のために、水深の倍以上ラインを巻いておくのが安心です。

シマノ バンディット中深場 73 MH205

シマノ プレイズ 1000

よつあみ ヴェラガス 船 X8 300m

■仕掛け

オモリは80~150号が基本。オモリの重さはフィールドによって異なることもあるので、事前に船宿に確認をとっておきましょう。仕掛けは幹糸8号程度、ハリス6号程度で、2~3本針が基本です。

針はムツ針を使用したもので、空針の他、アピール力を高めるためにビーズやフラッシャーが針に付けられたものもおすすめです。

景山 下オモリ (カン付)

がまかつ 赤ムツ2本仕掛

■エサ

赤ムツ釣りのエサは、ホタルイカやサバ・サンマ・鮭の短冊等を使います。食いの状況に応じて使うエサを変えてみたり、種類の違うエサを抱き合せで使ってみたりすると釣果アップにつながります。

ヒロキュー 新鮮冷凍ホタルイカ

▼ジギング

赤ムツ狙いではジギングも定番。手巻きのスロージギング用タックルを基本に、巻上げを楽にしたい場合は電動リールを使った電動ジギングもアリです。

■タックル

ロッドは6フィート前後のスロージギング用で、200~250グラムのジグがしゃくりやすいものを選びます。

リールはジギング用ベイトでラインはPE1~1.5号、リーダーにはフロロの16~20ポンドを使います。

エバーグリーン PSLJ 603-5 スロージャーカー603-5

ダイワ キャタリナ 15H-SJ

サンライン ソルティメイト PEジガーULT 4本組 スローピッチジャーク専用

シーガー プレミアムマックスショックリーダー

■ルアー

ジグの重さは200~250グラムを基本に揃えておきましょう。しかし潮の状況によってはこの重さで太刀打ち出来ないこともありますので、そのような状況に備え400~600グラムといった重さのジグも数個ボックスに入れておくと良いでしょう。

ディープライナー スピンドル

ムツの食べ方

ムツはいまや超高級な魚。旬は晩春から冬と長く、脂の乗りが良くとても綺麗な色をした身が特徴です。熱を通しても身は柔らかく、様々な食べ方で楽しめます。

ここではムツの代表的な食べ方をご紹介します。

煮付け

ムツの食べ方で最も多く楽しまれているのが煮付け。煮汁は醤油・酒・みりん・砂糖を混ぜ合わせ、弱火で10分ほど煮てみてください。身は柔らかく、皮も食べられるので残るところは骨と尻尾だけです。

食べたあとの煮汁は熱湯を加え、骨湯として飲むのもおすすめです。

刺身

脂の乗りがいいムツは、刺し身で食べるのもおすすめ。ムツの脂は溶けやすく、口にすると脂が溶けて甘みのある身を楽しめます。刺し身の場合は皮を引いておきましょう。

刺し身で食べる他、昆布締めにしたり、皮を付けたまま軽く炙って食べるのもおすすめです。

塩焼き

煮付けと並ぶムツの定番料理が塩焼き。皮と身の間に閉じ込められた脂が、皮の香ばしさ、身のふんわり感と相まって極上の味を提供してくれます。

焼く際は隠し包丁を入れておき、焦げやすいヒレには多めに塩を振っておくと、中まで火が通って焦がさず焼けます。

汁物

ムツの身からは良い出汁が出ます。身は湯通ししておき、水から中火で煮出していくのがポイント。沸騰したら弱火で2~3分ほど煮て、お好みで味噌や醤油、塩で味付けを行ってみてください。

ムツを知って釣って食べてみよう!

ムツと呼ばれる魚は様々ですが、そのいずれも高級魚として扱われていて、その味は絶品の一言。黒ムツや赤ムツは狙って釣ることもでき、市場で高級魚として扱われる魚を自分で釣って食べることは釣り人の特権です。

本記事でムツについて造詣を深め、ぜひ釣って食べてみてください。