密漁にならないためにも漁業権について知ろう!

普段あまり目にすることが無い漁業権。聞いたことはあっても、内容について知っている人は少ないでしょう。

ここでは漁業権とは具体的にどのようなものなのかご紹介します。

釣り人に影響があるのは共同漁業権

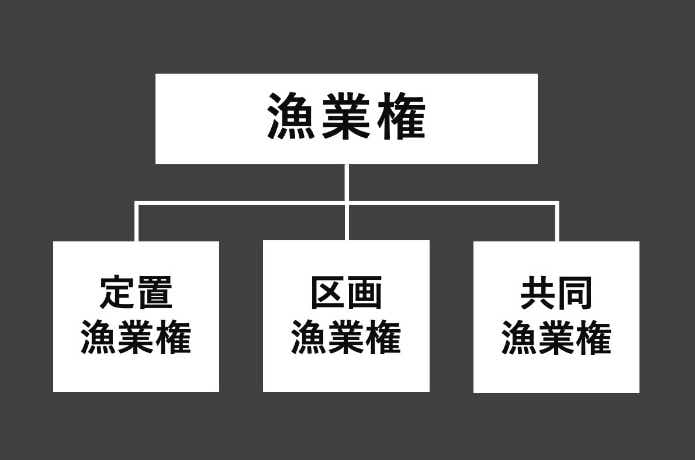

漁業権には、定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権の3つがあり、さらにそれぞれで細分化された規定が決まっています。まずは、この3種類の概要を押さえましょう。

区画漁業権:水産動植物の養殖業を営む権利。

共同漁業権:漁民が一定の漁場を共同に利用して漁業を営む権利。

一般的な釣り人に影響があるのは、とってはいけない生き物や海藻類が定められている共同漁業権。今回は、この点について掘り下げていきます。

地域ごとの第一種共同漁業の確認が必須

共同漁業権は、第一種から第五種までの5種に分かれています。その中でも第一種共同漁業に取ってはいけない魚介類と時期の記載があり、先に挙げたような甲殻類や海藻類などが含まれています。

また、地域ごとに対象となる魚介類が異なりますので、釣りをする地域ごとに確認が必要だということも忘れてはいけません。

密漁行為になるとどうなるのか?

ここでは、密漁行為になってしまった場合の罰則をまとめました。

中でも「漁業調整規則」に関しては、都道府県ごとに内容が違い、釣りだけでなく、潮干狩りの時にも違反しないように注意すべきものとなっています。

ここではそれぞれの罰則について詳しく見ていきましょう。

漁業権侵害

漁業権とは漁業を行う権利のことで、漁業法においてその内容が定められています。一般的な釣り人に影響がある共同漁業権もこの漁業権の一部です。

漁業権侵害の場合は、20万円以下の罰金刑が科されます。

漁業調整規則違反

都道府県ごとに、「漁業調整規則」というものが定められています。内容としては使って良い漁具や行って良い漁法、取ってよい大きさ、禁漁期間や禁止区域内での漁獲などが定められています。

神奈川県においては、漁業調整規則の罰則は6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金とされています。

水産資源保護法違反

水産資源保護法は、水産資源の保護培養を図り、漁業の発展に寄与することを目的とした法律です。この法律では、爆発物や有毒物を使用しての採捕が禁止されています。

違反した場合は、3年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。

また、水産資源保護法ではサケを河川や湖沼などの内水面で取ることも禁止されています。違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるため注意が必要です。

知らなかったでは済まされない。密漁には十分に注意を

漁業権は、知らなかったでは済まされません。

釣り人であれば、漁業権に関する知識を持って、違反することが無いように釣りを楽しんでいきましょう。