釣り人や魚好きを襲う「アニサキス問題」

釣り人や刺身好きを悩ませる「アニサキス中毒」。

この中毒はアジやサバ、タラ、サーモンなどに多く付く寄生虫「アニサキス」が原因で、釣りたての新鮮な魚だろうが構わず潜む厄介な存在です。

古から魚好きの間で様々な対処法が編み出されてきましたが、ハピソンからアニサキスを発見しやすくするライトが登場したそうな。

実際にどのくらいアニサキスを見つけられるのか、編集部が検証します!

検証する人:編集部カネダ

TSURI HACK加入直後、脂の乗った釣りたての魚のおいしさに目覚め、ソルトの釣りに開眼。

バスオンリーのキャッチ&リリース派から、釣ったら美味しくいただく派へサラッと転向した、ただの食いしんぼう。釣りに行く魚も食味重視で決めがち。

カネダ、アニサキスに中(あた)ること計3回

なにを隠そう私、過去3回アニサキスに中った経験があります。

最初は10年ほど前。原因はおそらくサンマの刺身でした。

食べた数時間後の就寝中、これまでに経験したことのない鈍く、しかし強い痛みを胃部に感じて覚醒。

痛みは明け方まで続き、布団の上でひたすらダンゴムシのように丸まって耐え、治まったところで気絶するように眠りについたのを、今でも鮮明に覚えています。

これで懲りたらよかったものを、食欲でバカになってしまう私はその後2回中ります。

うち一度は、釣ってきたサバを生で食べた翌日の健康診断で受けた内視鏡でアニサキスが発見され、その場で「検査」から「処置」に切り替えられる始末。

胃痛・胸焼け・吐き気を同時に催す苦痛三重奏を奏でるアニサキスは、まさに私にとって天敵と言って差し支えない存在なのです。

アニサキスに打ち勝つ方法

3回も中毒しているお前が言うなと強めのツッコミが聞こえてきますが、私がアニサキスに苦しめられてきたのは、リスクを承知で生で食べるという暴挙に出ているからに他なりません。

アニサキスに中らないためには、様々な対処法が確立されているので、代表的な方法を紹介します!

物理的にアニサキスの活動を止める(駆虫率ほぼ100%)

一番手っ取り早く確実なのが物理処理。代表的なのが「加熱」または「冷凍」です。

いくら怖い寄生虫とはいえ生き物なので、加熱や冷凍で生命活動を止めてしまえばただのタンパク質。

ちなみに、加熱の場合は60度以上で1分以上、冷凍は−20度以下で24時間以上の処理が必要です。

煮る、焼く、揚げるなどの加熱方法が王道で、しめ鯖など生食する料理も一度冷凍してしまえばアニサキスを恐れることなく、安全に賞味できます。

アジのなめろうやタタキに代表される、「細かく刻む系」の料理もその一つですが、駆虫率はいくらか下がるので注意が必要です。

目視でつまみ出す(駆虫率50%〜100%)

生食前に冷凍すれば安全ですが、同時に魚の味も一段落ちるのは否めません。

魚を美味しく生で食べたい、でも虫は怖い。

そこで用いられるのが、「目視」で魚の身についたアニサキスを見つける方法です。

アニサキスに寄生されている確率が低い魚でも、稀に「いらっしゃる」こともあるので、刺身を切りつける時に目視チェックしておくとより安全でしょう。

この方法で一掃できれば美味しい刺身を堪能できる一方、身が白っぽい魚だとアニサキスの体色と同化してしまい、見つけるのが難しいことも。

駆逐しきれないリスクがあるうえ、細心の注意と慣れが要求される方法でもあります。

アニサキスが一目瞭然になるライトがハピソンから出た

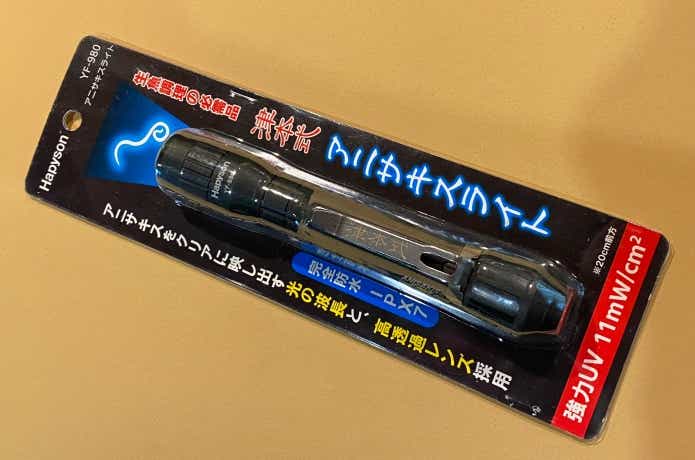

血抜き道具など、話題の製品を送り出しているハピソン「津本式」シリーズから登場したのが、こちらのアニサキスライト。

血抜きツールと同じく、プロの仕立て屋である津本氏プロデュース。

なんでも、発売直後は店頭から消えるほど売れているんだとか。

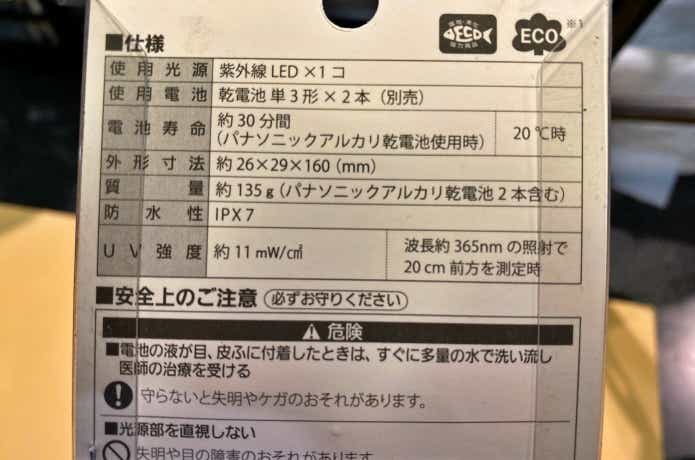

パッケージ裏を見ると、365nm波長のUVを出力できるLEDを搭載している模様。

この365nmの波長は、アニサキスの体表で最も反射されやすく、結果目視でアニサキスを発見しやすくなるというカラクリ。

本体は金属製でズッシリ感あり。タクティカルライトとかダイビング用のライトに似た頑丈さを感じます。

クリップ付きで、ポケットに引っ掛けておけます。

電源は単三電池2本。

ねじ込み式キャップにはOリングが付き、スイッチもラバーで覆われているので水にも強そうです。

光らせてみると、小さなLEDチップが一つだけなのに、光量がかなりあります。

照射範囲はかなり絞られていて、照らしたいところにしっかりUVを当てられそうです。

これだけの強さがあるので、光源の直視はNG。

本体はIPX7の防水性があるので、水道でザッと洗うくらいはお手のもの。魚を捌きながらでも清潔に使えそうです。

ちなみにIPX7は「水面下15cmから1mに30分間沈めても大丈夫」という規格で、万が一水没させても支障ないくらい高い防水性能があります。

ただし、この規格でいう「水」はあくまで真水。

温水〜熱湯、海水は規格の範囲外ですが、洗剤を使って洗うのはOKなので衛生的に使えます。

まずは実験台になる魚の調達から!

ライトの検証をするにあたって、まずは新鮮な魚をゲットしに行きます。

ターゲットは、近所の海で釣れ始めたばかりの「サバ」。アニサキスが付く代表的な魚ですね。

ルアーを使った釣り方で、新鮮なサバ達をお持ち帰りします!

面白いくらい釣れるぞ!

ポイントに船を付けた1投目から船中の竿が曲がります!

どうやらサバの活性はかなり高い様子。

大きめのサバがヒット! キープサイズです。

ジグサビキを使うと、全ての針に大きなサバが鈴なり!

あっという間にクーラーの中にサバが溜まっていきます。

釣り人の間で囁かれている噂も検証してみる

沢山釣れたので、釣り人の間でアニサキス対策として噂されている方法も試してみます。

それは、釣った直後に内臓を抜いてしまうこと。

なんでも、魚が絶命すると内臓に潜んでいたアニサキスが、筋肉中に移動することがあるため、それを防ぐのが目的なんだとか。

ご覧の通り、内臓は綺麗さっぱり除去。抜いた内臓はポリ袋で密閉してクーラーへ。

念の為、釣ったうちの3匹から内臓を除去。この方法ではたしてどこまでの効果があるのか楽しみです。

最終的に食べごろサイズのサバを15匹ゲット!

実際はその倍以上は釣れていましたが、食べることを想定したサイズで検証した方が良いと判断し、40cm前後のサバを選んでキープしました。

すべて釣った直後に首折り&血抜きをして、潮氷に即入れたので鮮度は間違いなし。うち3匹は内臓除去済みです。

これ以上ないくらい鮮度抜群のサバちゃんを使って、アニサキスライトの実力を試していきます。