まずはこちらの動画をご覧ください。

この動画、衝撃的じゃないですか!?

SNS等でもバズっていたのでご覧になった方も多いと思いますが、筆者は初めて見た時に度肝を抜かされました。

釣りを始めてから20年以上、「糸は魚から見えている」と思っていたので。

なおと

魚も「ぶつかってしまった!」ってリアクションをしていますよね(笑)

この糸の正体は……

この糸の正体は、デュエルから発売された「魚に見えないピンクフロロ」というアイテムです。

商品名そのまま過ぎwww

って突っ込んだ方も少なくないと思いますが、何やら、科学的な根拠に基づき、膨大な検証を繰り返した上で発売された“本格派”だそうです。

シリーズで展開されていて、ショックリーダー・磯ハリス・船ハリス・船ハリス大物の4種類がラインナップされています。

なおと

はじめは「ほんまかいな」って疑っていましたが、理屈を知ってしまうと納得させられるはず!

ほとんどの魚は“赤を感知できない”と判明!

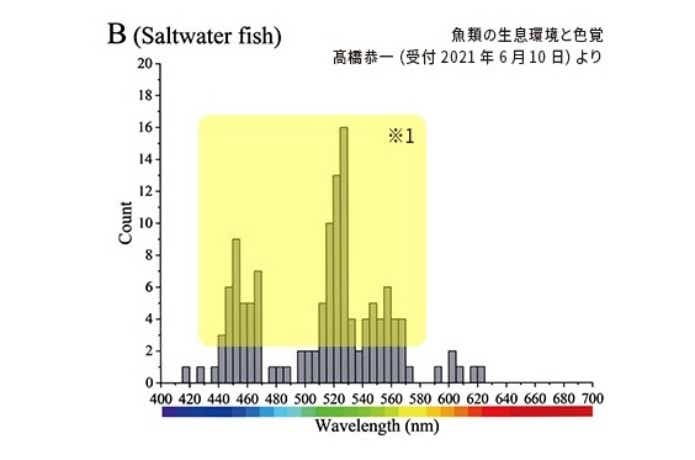

近年では顕微分光測光法による視細胞の吸収極大波長の調査が盛んとなり、魚類網膜を利用した測定で多種の分析が行われ成果を挙げています。

(中略)海水魚では調査された54種類のうち、赤色 (600nm以上) に感受性を持っていたのは僅かであり、殆どの魚種は青色と緑色 (440~570nm)の感受性しか持たないことが分かっています。

引用:デュエルHP

デュエルの公式サイトを見ると、魚の色覚についてこのような記述があります。

つまり、“海水魚は青色と緑色が見やすく、赤色を認識する種はごく少数”ということです。

ちなみに、赤色は水中でもっとも減退する色(一番先に消える色)としても知られています。

なおと

ただし、淡水魚は海水魚よりも赤を認識するそうです。

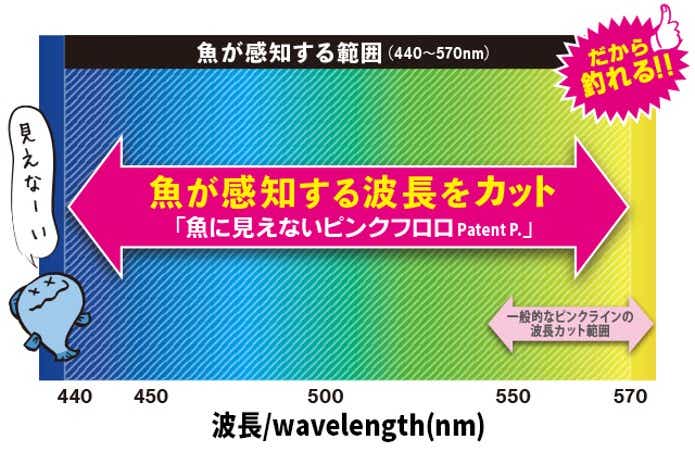

魚が感知できる波長をカット

前述の研究結果に基づき、魚が感知する440nm~570nmの波長をカットしたのが「魚に見えないピンクフロロ」というわけです。

また、既存のピンク系ラインに対し、波長のカット範囲が広いことも特徴。

「魚が見えないピンクにした」というよりも、「魚が見える要素を排除したらこの色になった」という表現の方が的を射ているかもしれませんね。

なおと

一般的なピンク系ラインよりも、色味は薄くなっています。

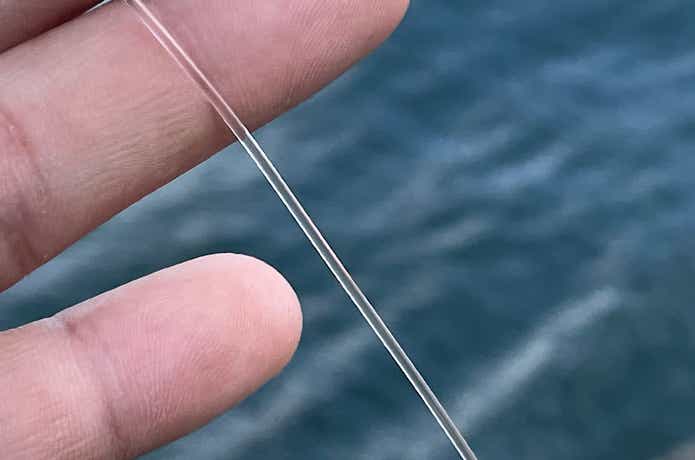

透明性も考慮されている

ここまで色(波長)の話をしてきましたが、魚は色だけで糸を認識するわけではないそうです。

糸が反射した光や糸を透過した光も複合的に視覚で感じ取り、それを色彩やシルエットとして認識しているとのこと。

そのため、透明性にもこだわって設計されており、色と光の両方でステルス性を高めています。

なおと

“光学迷彩”のようなイメージですね!

“見えピン”を使い込んでみた

たしかに理屈を聞くと「なるほど!」となるのですが、大事なのは実釣での使用感。

アイテムの性質上、1回だけ使って良し悪しを判断するのは難しいので、約1ヶ月間にわたっていろんな釣りで「魚に見えないピンクフロロ(見えピン)」を使い込んでみました!

なおと

実釣は日中 & 常夜灯下で行いました。

まずはアジング。

真夏のピーカン・ベタ凪の中、ボトムベッタリの低活性なアジをゲット!

凄く小さなプランクトンを捕食している状況だったので、ラインの存在感がなかなか大きくなる状況だったと思います。

また、船のバチコンアジング界隈で「日中のピンクハリスは釣果がガタ落ちする」という噂を耳にしていたのですが、見えピンに関してはまったく当てはまらなさそうですね。

続いてはロックフィッシュゲーム。

足元に見えていたキジハタに対し、ワームをすっと目の前に落としてやるとヒット!

残念ながら大きなサイズは出せませんでしたが、日中でも難なくキジハタをバイトに持ち込めます。

ウキフカセでグレも釣ってみました。

グレは小型といえども侮るなかれ。一丁前にサシエをよく観察してきます。

また、サシエをゆっくり流すという性質上、“ハリやハリスを見放題”というのもフカセ釣りのシビアな一面でしょう。

“見えているけど全然釣れない”の代表格である、岸沿いにいるチヌ。

喰わせるためには、自身が物陰に隠れたり、ライン(リーダー分)を先に沈めて底に這わせたりと、かなりの努力が必要です。

そんな努力の末、真っ黒に日焼けした居着き君をキャッチ!

季節柄、シーバスはナイトゲームとなりましたが、常夜灯がつく人気ポイントに行ってみました。

ハイプレッシャーエリアといえども、ルアーを合わせて良いコースを流せばしっかり釣果はついてきますね。

なるべくいろんな光の下で実釣をしたかったので、常夜灯が無いポイントへ月夜に行ってみました。

すると、今回の最大魚となるシーバスがヒット!

ランカーサイズには及びませんでしたが、狙い通りに喰わせた嬉しい1匹です。

なおと

すべての釣果を紹介できないのは残念ですが、みっちり1ヶ月間使い込むと見えピンの価値が見えてきました!

“魚に見えない”の真価とは!?

ここからは、1ヶ月間使い込んだ見えピンを総括していきます。

ぜひ、リーダー・ハリス選びの参考にしてくださいね。

ステルス性について

最大の特徴であるステルス性に関してですが、正直、“見えている or 見えていない”は魚に聞いてみないとわからないでしょう。

しかし残念なことに、人類はまだ魚類と話せないわけで……それなら「科学的根拠を信じよう」というのが筆者のスタンスです。

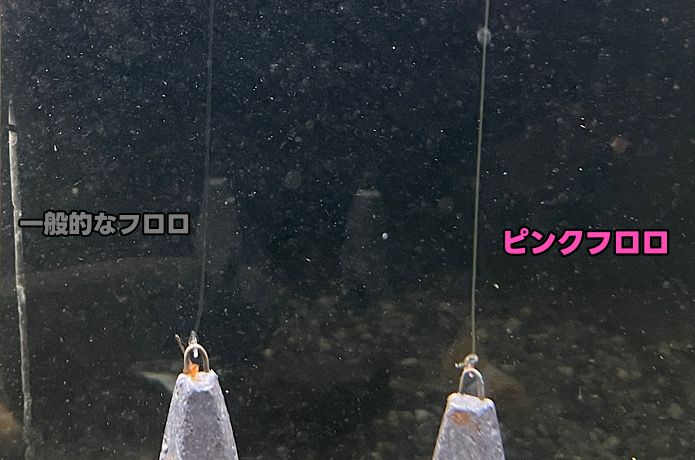

試しに、水中での見え方を比較してみました。

こうして並べると、人間の目にはむしろ見えピンの方が目立って見えます

しかし、科学的根拠に従えば「海水魚だとこれが逆転する」というのだから面白いですよね!

実験もしてみた

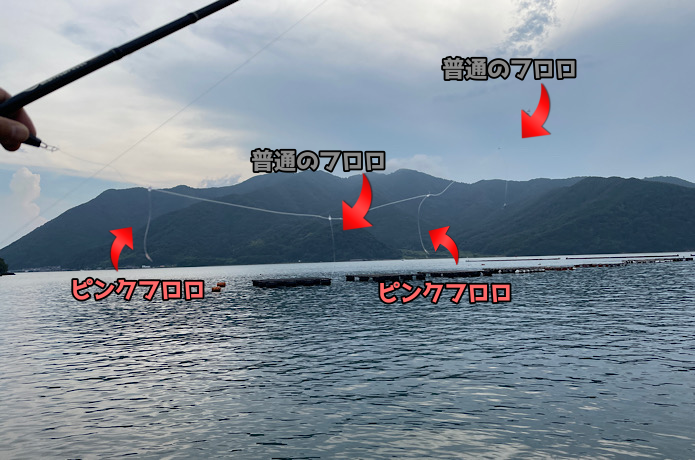

「実釣での根拠がほしいな〜」と思い、こんな実験をしてみました。

胴付仕掛けのエダスにピンクフロロ&普通フロロを用い、それぞれを交互に2本ずつセッティングし、“どちらに多く喰い付いたか”を検証。

タナの違いによる差を減らすため、20匹釣れた時点で上下を逆にし、再度カウントを行いました。

オキアミをサシエにし、ひたすら魚を釣り続けます。

釣れた魚は、アジ・カサゴ・ベラ・マダイ・ヨコスジフエダイ・キジハタ・カワハギ・フグの8種類!

それぞれ釣れた数をまとめると……

| 見えピン | 通常のフロロ | |

| 1回目 | 13匹 | 7匹 |

| 2回目 | 9匹 | 11匹 |

| 合計 | 22匹 | 18匹 |

見えピンの方がちょっと多く釣れた。という結果に。

もちろん、この結果をもって「魚から見えないから釣果が増えた」なんてことを言うつもりはありません。

どれも小さい個体だったので、見境なくエサを喰っていることも考えられるので。

とはいえ、「“若干のプラスα”というのが妙にリアルだな〜」とも思うんですよね。

なおと

実釣での体感や科学的根拠を踏まえると、

「まったく見えないことはないと思うけど、普通のフロロより見えにくいのは間違い無いだろう」

というのが筆者の所感です!

あと一歩!をバイトに持ち込めるかも

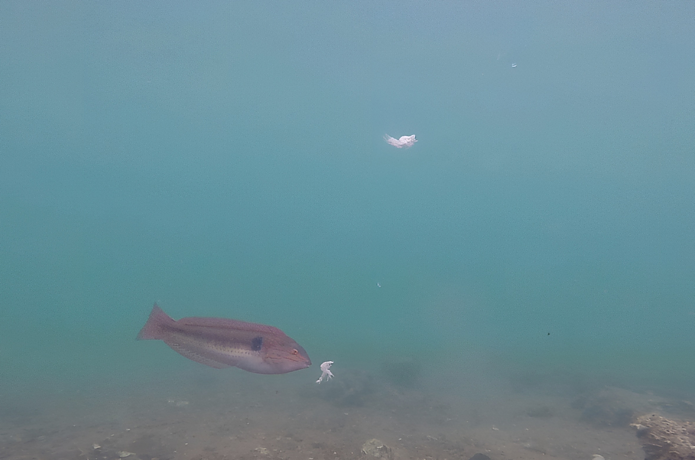

これは今回撮影した魚がサシエを見破る瞬間です。

想像以上に多くの魚が、想像以上に小さな魚ですら、易々とサシエを見破っていることに驚かされました。

つまり、日常的に「あと一歩のところで見切られた〜!」という状態が水中で起こっているわけですね。

その原因は複合的なものだと考えられますが、糸もその一つなのは間違いないでしょう。

バイトへと持ち込むにはエサ(ルアー)や針を工夫することも大事ですが、糸を替えるだけで違和感が数%でも減るとしたら……有効かつとても簡単な対策になると思います。

なおと

100投に1回、1000投に1回でもアタリが増えたら、年間でキャッチできる魚の数はかなり変わるでしょう!

キャスティングでは効果が大きそう

とくにショアのルアー釣りにおいては、キャストしたルアーを魚がいる場所へ引っ張ってくることが多くなると思います。

ってことは、ルアーよりも先にラインが魚にアプローチしているわけですね。

その際、魚にラインをラインとして認識させなければ、その後から泳いでくるルアーへのヒット率もアップするはず。

スレたシーバスやチヌを狙うとなると、「ラインの存在感をどう消すか?」がとても重要なので、そういった釣りでは“見えピンの後押し”は小さくないと感じました。

なおと

とくに中層に浮かぶラインは技術的に存在感を消しにくいので、差が大きく出そう!

糸が立つ状態でも効果が大きそう

水中では縦に入る糸は見やすいとされるのをご存知でしょうか?

例えば、ウキ釣りや船釣りは糸が縦に入りやすい釣りですね。

イメージしやすいように、糸を鉛筆に置き換えて考えてみましょう。

これは糸(鉛筆)が横になっている状態。

魚視点で考えると、キャストされたルアーを後方から追っている状態ですね。

この場合、糸はほぼ点として見えています。

なんなら、糸の後ろにはルアーがあるので、真後ろからルアーを追うと“糸がルアーに隠れて見えない”ってことも考えられます。

反対にこちらは、糸(鉛筆)が立った状態です。

ウキ釣りなら、鉛筆の先端部分に針とエサが付いていると想像してください。

ご覧の通り、先ほどは点にしか見えなかったものが、線としてはっきり見えるようになりました。

昔からフカセ釣りの世界では「糸を立てたら喰わない」と言われますが、こうして見ると納得ですよね。

ウキ釣りにしても船釣りにしても、糸に角度を付けて横にしていくのは、ある程度技術や経験が必要なこと。

でも、立った状態でも見えにくい糸があったとしたら……

なおと

初心者の方でもチャンスが増える。

ってことではないでしょうか?

”見えないから気づかれない”わけではない

注意したいのが、“見えない”を過信してはいけないということ。

魚たちは糸を見るだけではなく、糸を感じて認識しています。糸が出す動きや音も、振動として側線で感じているわけです。

仕掛けを落としたり、ロッドを操作したりすると、水中や水面でラインは水を切る動きをしますが、警戒心の高い魚はこれらを敏感に察知して逃げて行ってしまいます。

筆者もいろんな魚種でそれを体験してきましたが、とくにスレたチヌやシーバスは顕著ですね。

そのため、見えピンがいくら見えにくいとはいえ、アプローチを雑にしてしまうと本末転倒なので注意しましょう。

なおと

人からはピンクがよく見えるので、魚との距離が近くてなおかつロングリーダーの場合は、繊細なラインコントロールがしやすかったですよ!

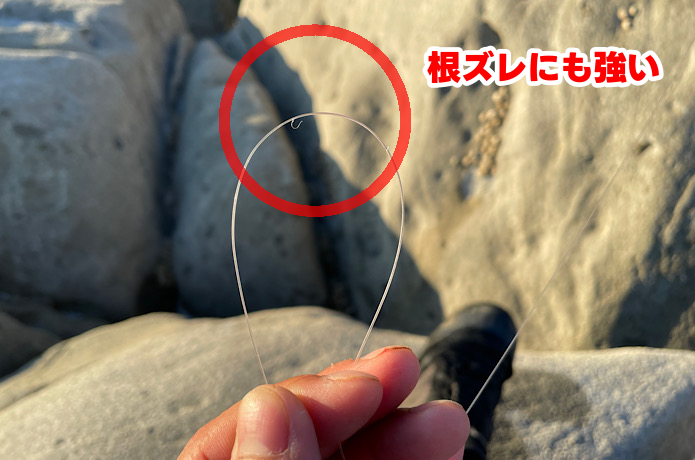

糸としての基礎能力も申し分なし

ここまでは見えないことばかりにフォーカスしてきましたが、糸である以上、耐摩耗性や直線強度が何より大切です。

正直な話、着色するために混ぜ物を入れていると思っていたので、使うまでは「強度は低いだろうな」と予想していました。

しかし! デュエルに確認したところ、「既存のパワーリーダーFCとまったく同じ」※とのこと!

実際に使っても、極端に硬くも柔くもなく、根ズレに対する強度も十分なものでしたよ。

なおと

「どうやって色をつけているの!?」って思いましたが、それは企業秘密のようです(笑)

※HDカーボン船ハリス・パワーカーボンMAXとも同等。

魚のみぞ知る。でも、信じられるだけの根拠がある。

繰り返しになりますが、見えているか否かは魚にしかわかりません。

ひょっとしたら魚種によっても違うし、その日の体調によっても違うかもしれません。

しかし、今日の科学がその根拠を示している以上、「十分使う価値がある」というのが筆者の見解です。

「見えピンのおかげで釣れた!」なんてわかりやすい瞬間はほぼないと思いますが、使い続けていればこっそり魚を喰わせてくれるはずですよ。

sponsored by 株式会社デュエル

撮影:ちゃったTV なおと

デュエル 魚に見えないピンクフロロ 船ハリス

| サイズ(号) | 2/3/4/5/6/7/8/10/12/14/16 |

|---|---|

| カラー | ステルスピンク |

| 巻量(m) | 100 |

デュエル 魚に見えないピンクフロロ 船ハリス大物

| サイズ(号) | 18/20/22/24/26/28/30/35/40 |

|---|---|

| カラー | ステルスピンク |

| 巻量(m) | 50 |

デュエル 魚に見えないピンクフロロ ショックリーダー

| サイズ(号) | 0.4/0.6/0.8/1/1.25/1.5/1.75/2/2.5/3/4/5/7/8/12/14/18/24/30/(130lb/150lb/200lb/300lb) |

|---|---|

| カラー | ステルスピンク |

| 巻量(m) | 0.4-2.5号:30 3-30号:50 130-300lb:30 |

デュエル 魚に見えないピンクフロロ 磯ハリス

| サイズ(号) | 0.8/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3/4/5 |

|---|---|

| カラー | ステルスピンク |

| 巻量(m) | 50 |