アイキャッチ画像出典:PIXTA

自由研究も工作も、親子ですれば夏の宝物

夏休みの自由研究や工作、何をするか迷っていませんか?

でも釣り好きなお父さんなら、心配無用。

魚や自然のことに詳しいパパの知識と経験を活かせば、親子で楽しめる自由研究&工作ネタがたくさんあるんです。

編集部

今回は、ルアー作りや水辺の観察など、気軽に挑戦できて“研究っぽさ”もバッチリなテーマを厳選しました!

自由研究に「釣果」はなくてもいい

夏休みの自由研究や工作で“釣果ありき”のテーマを選ぶと、釣れなかったときに困ってしまいますよね。

天候や予定に左右されがちな夏休みの釣りですが、魚屋・公園の小川・水族館など、釣らなくても魚や自然に触れられるネタは、意外とたくさんあるものです。

そこに、釣り好きパパの知識や道具が加われば、「観察のコツ」や「命への理解」が自然と深まる自由研究になります。

釣果が安定して出せる環境なら「釣り」もアリ

釣りが得意だったり、安定して釣れる場所に行けるご家庭なら、「釣って調べる」「釣って食べる」タイプの研究もぜひ検討してみてください。

その際も、「1回で完結しなくてもいい」「釣れなかった日も記録として残す」など、無理のないテーマ設計をおすすめします。

子どもの健康と安全に注意を

夏場の屋外活動や水辺での観察は、楽しい反面、熱中症・落水・虫刺され・水の衛生リスクなど、思わぬ危険も潜んでいます。

とくに子どもは体力や免疫が大人よりも弱いため、無理のない活動計画がとても大切。

以下のような配慮があれば、自由研究は「学び」だけでなく「安心して楽しめる体験」になります。

| 注意項目 | 内容・目的 |

|---|---|

| 帽子の着用・水分補給・短時間行動を意識 | 熱中症や脱水症状を防ぐため。とくに夏場の屋外活動ではこまめな休憩も重要。 |

| 水辺の水を口に入れない | 小川や池の水は細菌が含まれることがあり、誤飲による感染症リスクがあるため。 |

| 魚や水に触れた後は必ず手を洗う | 感染予防や衛生管理の基本。とくに食事やおやつの前には石けんで丁寧に洗うことが大切。 |

| 保護者の目の届く範囲で活動する | 水辺や屋外では思わぬ事故やケガの可能性があるため、大人が必ず見守り・同行することが必要。 |

\水辺の安全対策を特集した記事です/

1.釣り場のゴミを調べてみよう

このテーマは、ただのゴミ拾いではなく、「観察・分類・記録・考察」といった自由研究の基本を自然に体験できる内容です。

釣り場という身近な場所を使いながら、「どんな人がどんな使い方をしているのか」「自分には何ができるか」といった視点を育み、地域や自然環境への貢献にもつながります。

拾ったゴミの種類や量を表やグラフにまとめれば、研究らしさもアップ。小さな行動が社会につながる、意義ある自由研究です。

さらに、拾ったシーグラスやカラフルなプラスチック片などを使って、自由研究のまとめに“ゴミアート”を作るのもおすすめ。

アート作品として再利用すれば、楽しみながら環境問題を考えるきっかけにもなります。

構成例

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ① 調べたきっかけ・ねらい | 夏休みに父と釣りに行く中で、きれいな水辺とゴミの多い場所があることに気づきました。「どんなゴミが多いのか」「場所によって違いがあるのか」を調べることにしました。 |

| ② 予想 | 釣り場なので、釣りに関連したゴミ(エサのパックやハリスなど)が多いと予想しました。 |

| ③ 調べた方法 | 調査場所:〇〇川と△△池の2か所 日時:〇月〇日 午前9時~10時(各場所30分ずつ) 方法:拾ったゴミを種類別に分け、個数と重さを記録しました。 |

| ④ 結果 | 表1:ゴミの種類と個数 グラフ1:場所ごとのゴミの割合(円グラフまたは棒グラフ) |

| ⑤ 分かったこと・考察 | △△池では食べ物の包装などが多く、ピクニックなどの利用者が多いと考えられます。一方、〇〇川では釣り具のゴミが多く、釣り人の利用が多いことがうかがえます。また、予想以上にタバコの吸い殻が多く見られました。 |

| ⑥ まとめ・感想 | 水辺には魚やカニなどの生き物が多く、ゴミがあるのは残念に感じました。釣りを楽しんだあとに少しでもゴミを拾えば、もっと気持ちの良い釣り場になると思います。 |

\水辺のゴミ拾いを特集した記事です/

2.水辺の生き物を観察してみよう(ガサガサ・磯遊び)

水遊びをしながら「観察・分類・記録・考察」といった理科の基本を楽しく体験できます。

小さなエビやカニは、公園内の小川や用水路でも見つかるため、遠出も不要。見つけた生き物の名前やすみかを調べるだけでも、立派な研究になります。

種類や数を表にまとめれば、研究らしさもアップ。釣り好きのパパが持っている知識を活かして、しっかりサポートできるテーマです。

構成例

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ① 調べたきっかけ・ねらい | 夏休みに父と小川でガサガサをすることが多く、小さな魚やエビを捕まえるのが楽しいと感じていました。そこで、場所によってどんな生き物が見られるのかを調べてみようと思いました。 |

| ② 予想 | 草が多い場所にはエビや水生昆虫、石が多い場所には魚が多く見られると予想しました。 |

| ③ 調べた方法 | 調査場所:〇〇公園の小川、△△団地の用水路 日時:〇月〇日 午前9時〜10時 使用道具:タモ網、バケツ、観察カード、カメラ 調査方法:草の下や石の隙間をタモ網ですくい、生き物の種類・数・発見場所を記録しました。 |

| ④ 結果 | ■小川:ヌマエビ5匹、ザリガニ2匹、ヤゴ1匹 ■用水路:カワムツ3匹、カダヤシ4匹、タニシ3匹 ※スケッチや写真を添付して記録としてまとめることも可能です。 |

| ⑤ 分かったこと・考察 | 小川は草や落ち葉が多く、エビや水生昆虫などが多く見られました。一方、用水路は水が澄んでおり、小型の魚が多く確認されました。場所によって生息する生き物の種類に違いがあることが分かりました。 |

| ⑥ まとめ・感想 | ガサガサを通して、川の中に多様な生き物が暮らしていることを知ることができました。これからは、捕まえた生き物を観察した後、すぐに元の場所に返してあげようと思います。 |

\ガサガサ・磯遊びを特集した記事です/

3.魚が何を食べているか調べてみよう(食性調査)

魚の胃の中を調べることで「観察・記録・考察」といった理科の基本を、実体験として深く学ぶことができます。

ストマックポンプを使えば、カサゴ・チヌ・スズキなどの胃の内容物を取り出して観察でき、何を食べていたのかをスケッチ・分類してまとめることで、魚の食性や生態への理解が自然と深まることでしょう。

※リリースできない場合や死んでしまった個体は、最後まで責任を持って美味しくいただくことで、命と向き合う貴重な学びにもつながります。

構成例

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ① 調べたきっかけ・ねらい | 父と海でチヌやスズキを釣った際、「この魚たちは何を食べて成長しているのだろう?」という疑問が湧き、実際に調べてみることにしました。 |

| ② 予想 | チヌはカニや貝類、スズキは小魚やエビをおもに食べていると予想しました。また、棲んでいる場所や魚の大きさによって内容が異なる可能性も考えました。 |

| ③ 調べた方法 | 調査場所:〇〇防波堤、△△河口 日時:〇月〇日 午前7時〜9時 使用道具:ストマックポンプ、水、バケツ、観察皿(シャーレ)、記録ノート、カメラ 手順:釣り上げた魚の胃の中をストマックポンプで調べ、中身をシャーレに出して観察・スケッチしました。死んでしまった魚は持ち帰り、家族で食べました。 |

| ④ 結果 | ■チヌ:カニのはさみ、貝殻、ゴカイの体の一部などが見つかりました。 ■スズキ:小魚の鱗、エビの尾、昆虫のような破片などが確認されました。 ※それぞれスケッチと一緒に記録を整理しました。 |

| ⑤ 分かったこと・考察 | チヌは海底に棲むカニや貝類を中心に食べており、スズキは小魚や虫など動くものを捕食していることがわかりました。魚の食性は、生息環境や捕食のタイミングによって異なることが明らかになりました。 |

| ⑥ まとめ・感想 | 初めて魚の胃の中を調べることに少し緊張しましたが、父に教わりながら楽しく観察することができました。魚が実に多様なものを食べていることを知り、とても驚きました。 |

\ストマックポンプを特集した記事です/

4.手作りルアーで魚を釣ってみよう

自作ルアーの製作は、「設計 → 工作 → 実験(釣る)」という科学的プロセスを自然に体験できる、自由研究にぴったりのテーマです。

素材や形状の違いが釣果に直結するため、試行錯誤や考察力も自然と身につきます。

材料の多くは百均で揃えられるので、コストを抑えて気軽に始められるのもポイント。

釣り経験のある親ならアドバイスもしやすく、成果を一緒に楽しめるのも魅力です。

構成例

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ① 調べたきっかけ・ねらい | 自分でルアーを作って、実際に魚が釣れるかどうかを試してみたくなりました。 |

| ② 予想 | キラキラした色で、よく動くルアーなら魚が釣れそうだと考えました。 |

| ③ 調べた方法 | ■作成したルアー:ビーズルアー、プラスチック粘土など計2種類 ■違い:色や形を変えて比較 ■釣り場:〇〇川 ■時間:各ルアーを1時間ずつ使用 ■使用道具:釣竿、リール、ライン、自作ルアー、記録ノート |

| ④ 結果 | ■ビーズルアー:オイカワ2匹を釣ることに成功 ■プラスチック粘土:反応なし ■その他のルアー:魚が追いかけてきたが、ヒットには至らなかった |

| ⑤ 分かったこと・考察 | 水中で目立つ色や、ルアーのしっぽの動きが魚の反応に影響していると考えられます。木製ルアーは動きが鈍く、魚に見つけられても食わせる力が弱かったようです。 |

| ⑥ まとめ・感想 | 自作ルアーで実際に魚が釣れたことが嬉しく、とても楽しい体験でした。釣れなかったルアーも、改良すればさらに良くなると思います。今後も工夫しながら挑戦を続けたいです。 |

\手作りルアーを特集した記事です/

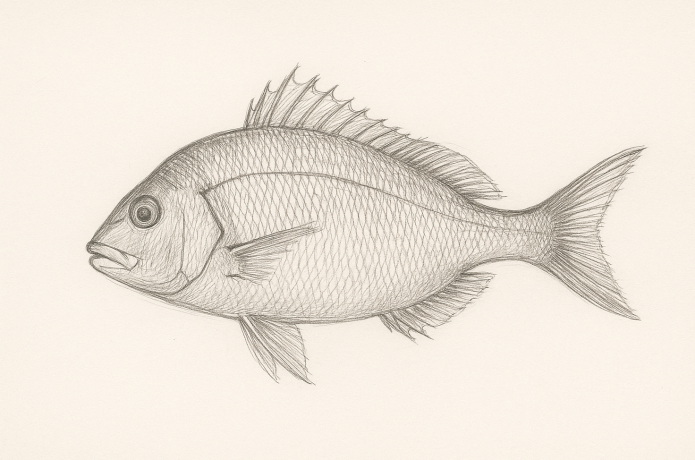

5.魚の体のしくみをスケッチしてみよう

この自由研究では、魚の体をじっくり観察しながらスケッチすることで、観察力や命への理解を深める体験ができます。

魚屋で買った魚を使って観察するほか、水族館で展示されている魚を写真に撮り、自宅でヒレやウロコ、口のつき方などを調べて描く方法でも取り組めます。

買った魚は一度冷凍し、観察前に少し解凍して氷を敷いたバットにのせれば、ニオイも気になりません。

観察後は親子で調理して食べることで、「命をいただく」学びにもつながります。

構成案

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ① 調べたきっかけ・ねらい | 魚をよく観察した際に、ヒレやウロコがたくさんあることに気づき、「魚の体はどのようにできているのか?」という疑問を持ちました。そこで、タイの体をスケッチしながら詳しく調べることにしました。 |

| ② 予想 | ヒレは複数あり、泳ぐときのバランスを取るためにあると考えました。ウロコは体を守る役割があり、魚の種類によって形や大きさが異なると思いました。 |

| ③ 調べた方法 | 使用した魚:魚屋で購入したマダイ 観察方法:ヒレの数と位置を数えるウロコの形や並び方を観察口の形と向きを調べるスケッチをしながら各部位の役割を考察。観察は氷を入れたバットの上で魚を冷やしながら行いました。 |

| ④ 結果 | ヒレは6か所に確認(背びれ、胸びれ、腹びれ、尻びれ、上びれ、尾びれ)ウロコは丸く光沢があり、体の後方に向かって重なるように並んでいた口は下向きで、小さなエサを食べやすい形状をしていた |

| ⑤ 分かったこと・考察 | 魚の体には、水中で上手に泳いだり、外敵から身を守ったり、エサを効率よく捕るためのさまざまな仕組みがあることが分かりました。ヒレの位置にはそれぞれ役割があり、ウロコは薄くて硬い「鎧」のような構造をしていました。 |

| ⑥ まとめ・感想 | 普段は魚を食べるときに体の構造まで意識していませんでしたが、実際に観察してみると非常に精巧にできていて驚きました。観察後は親子でタイを料理し、自分で調べた魚だったこともあり、より感謝の気持ちを持って美味しくいただきました。 |

6.魚を捌いて観察し、いただいてみよう

魚を捌いて食べるまでの過程には、観察・命の理解・料理・感謝といった多くの学びが詰まっています。

内臓や骨の構造を観察しながら、写真に記録したりスケッチを描いたりすることで、理科的な視点が自然と身につきます。

さらに、胃の中に何が入っていたかを調べることで、魚が何を食べていたのか、生態への理解も深まります。

最後に家族で調理・実食すれば、命の循環や「いただきます」の意味を体験的に学べる自由研究になります。

釣り好きの親なら、魚の構造や捌き方、部位ごとの味の違いなどを教えることで、より深い学びを子どもに伝えることができます。

構成案

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ① 調べたきっかけ・ねらい | 魚を食べる際、これまで切り身でしか見たことがなかったため、丸ごとの魚を自分の手で観察・解剖し、最後まで食べてみたいと思いました。 |

| ② 予想 | 魚の体には骨や内臓があり、胃の中には食べたものの残りがあると予想しました。また、ヒレの数や内臓の位置なども調べられると考えました。 |

| ③ 方法 | ■使用した魚:魚屋で購入したスズキ ■観察手順:捌く前に体の外側(ヒレの数、口の形など)を観察・スケッチ内臓を取り出し、胃・肝臓・浮き袋などを確認観察後は親と一緒に調理 |

| ④ 結果 | 外側:6つのヒレ、硬いウロコ、下向きの口を確認 内臓:胃の中にエビの破片、比較的大きな肝臓、透明な浮き袋が確認できた。 |

| ⑤ 分かったこと・考察 | 魚の体には、生きるための工夫が数多く備わっていることがわかりました。口の形や胃の中の内容物から、どのようなものを食べているかも推測できました。内臓の観察を通じて、「命をいただいている」という実感も得られました。 |

| ⑥ まとめ・感想 | 魚を捌くのは初めてで少し怖さもありましたが、体の構造を詳しく知ることができ、とても興味深い体験になりました。父と一緒に作ったスズキの塩焼きは格別で、感謝の気持ちを持って最後までおいしくいただきました。今後も食べ物への感謝を大切にしたいと思います。 |

\魚の捌き方を特集した記事です/

7.紙粘土でリアルな魚を作ってみよう

紙粘土で魚を再現するこのテーマは、観察力と創造力を育てながら、「観察→工作→発表」という自由研究の基本を自然に体験できる点が魅力です。

実物があればもちろん理想的ですが、写真や図鑑を見ながらでも十分取り組めます。

ヒレや体の形、ウロコの模様など、細かい部分に注目して作ることで、魚の体の構造や特徴への理解が深まります。

粘土・絵の具・ニスといった材料もすべて百均で揃えられるので、気軽にスタートできるのが魅力です。

また、釣り好きの親なら、「この魚はどう泳ぐのか」「どこを強調すると本物らしく見えるか」など、リアルさを追求するアドバイスで作品の完成度を高めることができます。

作品として飾れる達成感もあり、図工と理科を融合させた自由研究として非常におすすめです。

構成案

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ① きっかけ・ねらい | 魚屋で見たタイのウロコや色がとても美しく、本物そっくりに粘土で作ってみたいと思いました。 |

| ② 予想 | 本物の魚に近い形や色を再現すれば、非常にリアルで見ごたえのある作品になると予想しました。 |

| ③ 方法 | タイを観察して写真やスケッチを取り、紙粘土で体の形を作成。乾燥後、アクリル絵の具などを使って色を塗り、ウロコや模様、ヒレなどを細かく描き込みました。 |

| ④ 結果 | ウロコやヒレ、体の模様など細かい部分を再現することができました。色合いやフォルムも本物のタイに近く、完成品は飾っても映える作品となりました。 |

| ⑤ 分かったこと・考察 | 魚の体には細かい模様や構造が多く含まれており、それらをよく観察することで工作に活かすことができるとわかりました。素材の選び方や色の塗り方によって、作品のリアルさが大きく変わることも学びました。 |

| ⑥ まとめ・感想 | 魚屋で見たタイをじっくり観察し、紙粘土で再現することで、魚の美しさや体の構造の工夫に気づくことができました。完成した作品を自宅に飾ることで達成感が得られ、楽しい体験になりました。 |

\紙粘土を使った工作(手作りルアー)を特集した記事です/

8.魚や手の菌を寒天培地で調べてみよう

寒天培地を使って魚や手指の菌を調べるこの研究は、「目に見えない汚れ」や「食の安全」について深く考えるきっかけになります。

釣った魚や魚屋で買った魚など、身近な対象を科学的に調べることができ、理科の実験テーマとして非常に優れています。

釣り好きの家庭なら「釣った魚は泥や雑菌が多い?」「流水で洗うと菌は減る?」といった視点を加えることで、さらに研究の幅が広がります。

実験結果はインパクトがあり、観察・記録・考察が揃った“本格理科系自由研究”になります。

方法・流れ(例)

| ステップ | 内容 | 補足・ポイント |

|---|---|---|

| ① 寒天培地を用意する | 市販の寒天培地(培養プレート)を準備する | 「寒天培地 作り方 」などで検索し自作するか、Amazonなどで完成品を購入 |

| ② サンプルを採取する | 魚の表面を綿棒でぬぐう | 釣った魚/スーパーの魚/水洗い後/冷凍魚など、条件を変えると比較が面白くなる |

| ③ 寒天培地に塗布・保管する | 綿棒で採取したサンプルを寒天培地に塗り、ふたをして室温(20〜30℃)で保管 | 保管は1〜3日が目安。直射日光は避けること。プレートの上下が逆にならないように注意 |

| ④ 菌を観察・記録する | 増殖した菌のようすを観察し、写真やスケッチで記録 | 菌の「量」「色」「形」「広がり方」などを記録すると研究らしさアップ |

| ⑤ 結果をまとめ・比較する | 洗浄前後や魚の種類で菌の差があったか、表やグラフにして分析 | 「菌が減った/増えた理由」を自分なりに考察してまとめると◎ |

構成例

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ① 調べたきっかけ・ねらい | 魚を触った後に手がぬるぬるするのは、何らかの菌が原因かもしれないと考え、見えない汚れや菌について調べてみたくなりました。 |

| ② 予想 | 釣った魚や、水で洗っていない魚の表面には、スーパーで売られている魚よりも多くの菌が付着していると予想しました。また、手もきちんと洗わなければ菌が残っていると考えました。 |

| ③ 方法 | 魚の表面や手を綿棒でぬぐい、寒天培地に塗布しました。ふたをして室温で3日間保管し、菌の形状や色、数を観察して記録しました。 |

| ④ 結果 | 水で洗っていない魚や洗っていない手からは、白く丸い菌のコロニーが多数確認されました。スーパーの魚からも少量の菌が検出されました。 |

| ⑤ 考察 | 魚の表面には目に見えない菌が多く存在し、洗浄や加熱処理をしないと、そのまま体に取り込んでしまう可能性があることが分かりました。調理前の手洗いや道具の衛生管理も非常に重要であると実感しました。 |

| ⑥ まとめ・感想 | 菌が実際に目に見える形で現れたことで、衛生の大切さを改めて実感しました。今後は魚を捌くときや調理の際に、手洗いや道具の消毒をより丁寧に行いたいと思います。 |

\魚の鮮度を特集した記事です(寒天培地実験アリ)/

9.川や池の水のきれいさを調べてみよう(水質調査)

水質調査は、自然環境への理解を深めるだけでなく、「目には見えない水の違い」を科学的に調べる体験ができます。

専用の水質調査キットを使えば、色の変化でpHや透明度・アンモニア濃度などを判定でき、小学生でも扱いやすいのが特徴です。

釣り好きの家庭なら、「魚が住める水ってどんな水?」「雨のあとで変化する?」など、自然とつながる視点が加わり、観察・記録・考察の質も高まります。

方法(進め方)例

| ステップ | 内容 | 補足・ポイント |

|---|---|---|

| ① 水を採取する | 調べたい場所の水をペットボトルやビーカーでくむ | 池・川・用水路・水道水など、2〜3か所以上あると比較しやすい |

| ② 水質検査キットを使う | pH・アンモニア・亜硝酸・残留塩素・濁り などを測定 | 市販キットを使用(Amazonなどで購入可)色の変化を観察 |

| ③ 観察・記録する | 色の変化を見て、専用チャートと比べて数値を記録する | 写真に残す・スケッチする・表にまとめると自由研究らしくなる |

| ④ 結果をまとめる | 場所ごとの水質データを表やグラフにして比較 | 「魚がすみやすそう」「すみにくそう」など自分の考えも入れる |

| ⑤ 安全に処理する | 使用後の水はトイレや排水口に流し、手をしっかり洗う | 実験後の衛生面にも注意しよう |

構成例

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ① 調べたきっかけ・ねらい | 川や池で釣りをしていると、水のにおいや色が場所によって違うことに気づきました。「魚が住める水とはどんな水か?」を調べるために、水質調査をしてみることにしました。 |

| ② 予想 | 雨のあとは水が濁りやすく、水質が悪くなると予想しました。流れのある川のほうが池より水がきれいだと思いました。 |

| ③ 方法 | ■使用した道具:市販の水質調査キット(pH・透明度・アンモニア濃度など) ■調査場所:近くの川(〇〇川)と池(△△池) ■日時:〇月〇日 午前10時~12時 ■手順:各地点で水をくみ、キットの試験紙や試薬を使って数値を測定。色の変化を見て記録し、写真も撮影しました。 |

| ④ 結果 | ■川:pH 7.0、透明度やや高い、アンモニア濃度はごくわずか ■池:pH 6.0、やや濁りあり、アンモニア濃度やや高め※試験結果は表やグラフにまとめた |

| ⑤ 分かったこと・考察 | 川のほうが流れがあるため水が入れ替わりやすく、池よりも水質が安定していると考えられます。池は周囲のゴミや落ち葉がたまりやすく、水質が悪化しやすいことがわかりました。雨の後はとくに数値に変化が出やすいです。 |

| ⑥ まとめ・感想 | 水は見た目がきれいでも、数値を調べると意外な違いがあることがわかり、驚きました。魚や生き物が安心して暮らせる水とは何かを考えるきっかけになりました。今後も身近な自然に興味を持ち続けたいと思います。 |

共立理化学研究所 パックテスト 10回分 COD(低濃度) ZAK-COD(D)-2 (ZAK-COD(D)後継品)

10.白身魚の味の違いを食べ比べてみよう(目隠し実験)

白身魚は「どれもあっさり」と言われがちですが、実際には魚ごとに味・香り・食感・脂の乗りなどの個性があります。

この自由研究では、回転寿司のを活用して、目を閉じて刺身を食べ、どれがどの魚かを当てられるかを調べることで、味覚の鋭さ・記憶力・五感への意識を楽しく養うことができます。

主役は白身魚ですが、赤身やサーモンも「味の違いをより強調する比較対象」として加えることで、研究のバランスも良く、家族全員で楽しめる体験型の自由研究になります。

使用する魚ネタ例(おすすめ6種)

| 分類 | 魚の種類 |

|---|---|

| 白身 | タイ(マダイ) |

| 白身 | ヒラメ |

| 白身 | スズキ |

| 白身 | カンパチ(やや赤身) |

| 赤身 | マグロ |

| その他 | サーモン |

方法(進め方)例

| ステップ | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| ① 回転寿司に行くORお持ち帰りでネタを購入 | 白身魚を中心に6種ほど選ぶ | 持ち帰りの際は店員に魚の名前をメモしてもらうなど、見分けられる工夫を |

| ② 目を閉じて1切れずつ試食 | 「これは○○だと思う」と記録 | 味・香り・食感のコメントも記入 |

| ③ 家族の結果を記録・比較 | 正解・不正解を表にまとめる | 「白身魚の判別は難しい」など傾向も見る |

| ④ 考察・まとめ | どの魚が分かりやすく、どれがまちがえやすかったか、理由を分析 | 視覚がどれだけ判断に影響しているかも考える |

構成例

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ① 調べたきっかけ・ねらい | 白身魚はどれも似たような味に感じていたため、本当に見ないで味の違いが分かるのか気になり、目隠しで当てる実験をしてみることにしました。 |

| ② 予想 | タイとヒラメは味に違いがありそうで見分けられると思いましたが、スズキとカンパチは間違えそうだと予想しました。マグロやサーモンはすぐにわかると思いました。 |

| ③ 方法 | 回転寿司で白身魚を中心に6種類(例:タイ、ヒラメ、スズキ、カンパチ、マグロ、サーモン)を購入。目を閉じて1切れずつ食べ、それが何の魚かを予想しました。あわせて味・におい・食感についても記録しました。家族にも同じ方法で協力してもらいました。 |

| ④ 結果 | タイとマグロはすぐに分かりましたが、ヒラメとスズキは間違えました。サーモンも分かりやすかったです。家族の正解率は約半分程度でした。 |

| ⑤ 考察 | 白身魚は見た目がないと味の区別が難しく、香りや噛みごたえといった感覚も重要な手がかりになることがわかりました。魚に慣れているつもりでも、思った以上に識別は難しかったです。 |

| ⑥ まとめ・感想 | 普段食べ慣れている魚でも、視覚を使わないと間違えることがあるとわかり、とても驚きました。家族全員で楽しみながら実験できたことも良い思い出になりました。食べ物に対する新たな発見があり、面白い体験でした。 |

\お寿司を特集した記事です/

「釣り人の知識」は、子どもにとって最高の自由研究素材だった

釣りが好きなパパの視点には、魚・自然・道具・観察など、自由研究にぴったりのヒントが詰まっています。

特別な場所や高価な道具がなくても、あなたの釣り経験こそが、子どもにとっての“学びの宝庫”になります。

夏の思い出づくりに、ぜひ親子で“研究っぽい”体験をしてみてください。

編集部

きっと自由研究の評価よりも、「パパ、すごい!」のひと言が、何より嬉しいご褒美になるはずです。