本記事で使用されている画像は、画像生成AIを使用して生成されたものでありフィクションです。登場する人物、団体、名称、場所などはすべて架空のものであり、実在するものとは一切関係ありません。

「釣りが禁止されるなんてバカげている」と笑うあなたへ

── 感覚ではなく、“構造”で考える時代です。

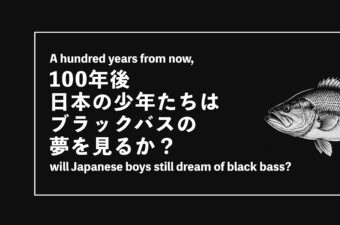

「そんな未来、ありえない」と笑うのは簡単です。でもそれは、変化の前触れに鈍感な証かもしれません。

かつて当たり前だったもの──たとえば、イルカショーや闘牛は、今では世界中で禁止・規制が進んでいます。

2025年にはメキシコでもイルカショーが全面禁止に。日本ではまだ日常でも、世界では既に“見直し対象”なのです。

釣りも例外ではありません。欧州では既にC&R(キャッチアンドリリース)規制など、文化そのものが問い直されています。環境・倫理・科学の観点から、「その営みは本当に正当か」が問われているのです。

大切なのは、「禁止される気がしない」ではなく、「禁止されうる構造を持っているか」という視点。

uoppay

だからこそ私は、今のうちから理性を持って釣りを語れる準備をしておきたいのです。

いつの時代も、みんな真面目に狂っていた

2002年、高校の修学旅行で沖縄を訪れた私は、「ハブ対マングース」が既に中止されはじめていることを知りました。

“勝負”ではなく“殺戮ショー”と見なされ、社会が価値観を改め始めていたのです。

かつて正しいと信じられていた奴隷制度や魔女狩り、天動説は、今では非常識や狂気の象徴となりました。

喫煙文化やブラックな職場環境もまた、“当たり前”として長く許されてきたものです。

「こんなことがよく許されていたな〜」と、私たちは過去を笑い、今に安堵します。

ですが、きっと未来の人々も、今の私たちの生活を同じように見るのでしょう。

そう、私たちはいつだって“狂った常識”の中で、生きているのです。

釣りもまた例外ではありません。

uoppay

「今の釣りは未来にどう見られるのか」。その想像力こそ、文化を守る第一歩になると信じています。

じつは脆い「釣り」という営み──その構造的リスクとは

「ハブ対マングースは禁止されて当然」「釣りは健全で別物」──そう思う人も多いでしょう。

けれど、釣りもまた“命と関わる文化”である以上、決して例外ではありません。じつはこの営みは、きわめて繊細なバランスの上に成り立っているのです。

命と関わる文化は淘汰されやすい

かつて「文化」とされた営みも、倫理や社会構造の変化によって見直されてきました。

制度の変化には複合的な要因が関わりますが、火種となるのは「かわいそう」「残酷に見える」といった感情であることが少なくありません。

| 行為・文化 | 問題とされた点 | 現在の扱い(おもに先進国) |

|---|---|---|

| 闘牛 | 動物への残虐行為 | 禁止または規制 |

| イルカショー | 高度な知能を持つ動物の虐待・閉じ込め | 多数の国で禁止・規制 |

| 動物サーカス | 調教・ストレス・強制労働 | ゾウやライオンの使用禁止 |

| ペット生体販売 | 命の売買・過剰繁殖・流通死 | 欧州で規制・認可制 |

| トロフィーハンティング | 命を記念撮影に消費する倫理性 | 国際輸送禁止・SNS炎上 |

そしてその感情は、可視性や印象に左右されやすく、釣りにとっても不安定なリスクとなりえるのです。

魚の傷、血、暴れる姿──そうした「見た目」が引き起こす感情的な反応が、文化全体の評価を一変させる時代に私たちは生きています。

そして、その渦中にあって釣りだけが例外であり続ける保証は、どこにもないのです。

「かわいそう」の声の数で命の価値は決まる

「相手は魚だから問題ない」──そう考える人は少なくありません。けれどそれは、“命の重さ”を「どれだけ共感できるか」で測っている、きわめて主観的な基準です。

毛があり、目がうるんだ哺乳類は守られやすく、無表情な魚は傷つけられる。牛や豚の解体はショッキングでも、マグロの解体はエンタメとして歓迎されている。

その差を生むのは、命の本質ではなく、「共感のしやすさ」という印象です。

たとえば──同じ100匹の魚でも、1日1匹ずつ釣って、毎日写真をアップし、食べていれば何のお咎めもありません。

しかし、それを一度に100匹釣って地面に並べ、1枚の写真に収めた瞬間、炎上することがあります。たとえそれらがすべて丁寧に処理され、食材として大切に扱われていたとしても、です。

倫理的に見れば、どちらも命をいただいている行為に変わりはありません。それなのに、後者だけが批判されるのはなぜか?

──私たちの倫理観が、論理ではなく「感情」や「見た目」に強く支配されているからではないでしょうか。

「かわいそう」「グロい」「並べるなんて残酷」──そんな視覚的インパクトや感覚的な反応が、正しさを塗り替えてしまう。

倫理観ですら、感情に揺さぶられ、演出に左右される。この不安定さに、もっと自覚的であるべきだと私は思います。

「魚は痛みを感じない」はもはや通用しない

「魚は痛みを感じないから大丈夫」──そうした理屈は、もはや古いと言わざるを得ません。

実際、近年では「魚も痛みを感じる」という科学的根拠が着実に積み重ねられています。

たとえば英エジンバラ大学の研究では、レインボートラウトに刺激を与えた際、モルヒネで反応が抑えられることが確認されました。

魚にも神経系があり、苦痛に対する感受性を持つ可能性が高いのです。

こうした知見が広まれば、「かわいそう」という感情も、単なる印象ではなく、より現実的な重みを持ち始めるでしょう。

釣りは“可視化された罪”になりやすい

現代の釣りは「自然とのふれあい」である一方で、命に直接関わる行為でもあります。

しかもその側面は、他の娯楽や動物との関わり以上に、はっきりと目に見えてしまう。

釣られた魚が暴れ、フックで口を裂かれ、エラから血をにじませる──その隣で笑顔の記念撮影。この強烈なコントラストが、釣りへの批判を呼びやすい最大の理由です。

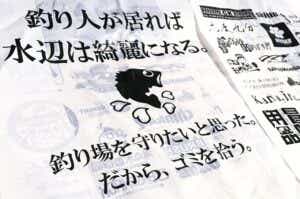

さらに近年では、釣り場のゴミ問題などがSNSで可視化され、たった一人の行動が文化全体の印象を左右する時代に。

釣りは今、目立ちやすく、炎上しやすい構造に置かれています。

▶︎哺乳類の炎上から学ぶべき構造

2015年、ジンバブエのライオン「セシル」がアメリカ人ハンターにハンティング・撮影され、SNSで炎上。これを受けて、DeltaやUnitedなど大手航空会社が動物トロフィーの輸送を禁止しました。

このように、“命を仕留めた記念写真”は、倫理的な炎上を招きうる構造を持っています。

自由だからこそ、無防備である

日本では車の運転に免許と講習が必要で、安全は制度によって守られています。

一方、釣りは誰でも始められる自由な文化ですが、裏を返せば、モラルと配慮のすべてが個人任せ。制度的な保護や教育はほとんどなく、その存続すら釣り人の意識に委ねられています。

たとえばドイツでは、釣りに国家試験を伴う免許(Angelschein)が必要です。生態系や動物福祉への理解を前提とした「資格ある釣り人」でなければならないのです。

この違いは、文化を支える基盤の強度に明確な差を生みます。

釣りは「守られている文化」ではなく、「支えられている文化」。その土台は、思っているよりも、ずっと脆いのです。

制度的変化は既に始まっている

釣りが規制される未来など想像しにくいかもしれませんが、以下のような動きが進んでいます。

| 国・地域 | 内容 | 出典 |

|---|---|---|

| スイス | 2009年、キャッチ&リリース(C&R)が「動物虐待」と見なされ、全面禁止に。 | ▶ ESPN:Switzerland bans catch and release fishing |

| ドイツ | 動物保護法により、魚に苦痛を与える行為には“正当な理由”が必要。娯楽目的のC&Rは禁止と解釈される場合あり。 | ▶ ドイツ連邦議会:Rechtliche Fragen zur Angelfischerei(PDF) |

| EU | 2026年より、レクリエーション釣りでも漁獲報告義務が導入予定。 | ▶ EU Regulation 2021/1139 |

| スウェーデン等 | 教育機関における釣り体験イベントが、「命を弄ぶ行為」として見直し対象に。 | ▶ スウェーデン教育庁・各国自治体資料(※公開資料リンクなし) |

釣りへの規制が進む国々では、感情的なヒステリーではなく、動物福祉や倫理観、科学的知見に基づいた議論が背景にあります。

「C&Rの話でしょ。自分は食べるから関係ない」と感じた人もいるかもしれませんが、魚を逃がすにせよ、持ち帰るにせよ、私たちの行為は常に“他者の視線”の中にあります。

「日本は関係ない」では済まされない──既に進む間接的規制

「海外はそうでも、日本は大丈夫」——そう思いたくなる気持ちはわかります。

けれど現実には、釣り場の減少という“間接的な規制”が、既に私たちの足元で静かに進行しています。

淡水・海水を問わず、立入禁止や釣り禁止のエリアは、今や全国各地でじわじわとその数を増やし続けているのです。

たとえ法律で明確に禁じられていなくても、「釣りができない場所」が増えていけば、それは実質的に“制度が変わった”のと同じことです。

uoppay

「まだできる場所もあるから」と油断しているうちに、文化は静かに姿を消していくのです。

もし釣りだけが禁止されるとすれば──

それは“倫理”ではなく、“感情”の勝利なのかもしれません。

「じゃあ釣りやめろってこと?」「無視して続けろって話?」「結局、何が言いたいの?」──そんな声が聞こえてきそうです。でも、問題はそこまで単純ではありません。

たとえば「じゃあやめよう!」という極端な反応は、「人間は地球のガンだから、全員死ぬべき」という論にどこか構造が似ています。極論は一見スッキリして見えますが、現実はもっと入り組んでいて、白黒では割り切れない。

問われているのは「やるか・やめるか」ではなく、「どう向き合うか」の態度です。

この記事は、釣りの是非を断じるためのものではありません。

「禁止」という判断が、理性的な合意ではなく、突き上げるような“感情”によってなされてしまうかもしれない──その危うさに目を向けるためのものです。

釣りが“悪”として糾弾されるとしたら──それは論理ではなく、「わかりやすく叩けるから」かもしれません。

なぜなら、釣りは他の営み以上に、目につきやすく、感情にさらされやすいからです。

たとえば以下のように──

▶ 倫理的には“同列”なはずの行為

| 行為・文化 | 倫理的リスク・影響 | 社会的に許容されている理由 (パッケージ) |

|---|---|---|

| 釣り | 魚の苦痛・死亡、生態系への影響 | 自然とのふれあい、伝統、レジャー |

| ペット飼育・販売 | 命の売買、過剰繁殖、遺棄、外来種拡散 | 癒し、家族、命を大切にしている |

| 熱帯魚飼育 | 野生魚の捕獲、長距離輸送、自然破壊 | 趣味、教育、インテリア |

| 動物を使った娯楽 | ストレス、使役、廃棄 | スポーツ、エンタメ、伝統 |

| 動物園・水族館 | 拘束飼育、ストレス、繁殖管理 | 教育、保護、観光資源 |

| ファストファッション | 環境破壊、劣悪な労働環境、大量廃棄 | 安さ、手軽さ、消費の自由 |

| 食料廃棄 | 命・資源の浪費、環境負荷 | 期限がある、仕方ない、自己責任 |

| 観光開発 | 森林・海岸の破壊、生態系への圧力 | 地域活性、経済効果、観光需要 |

| マイカー利用 | CO₂排出、渋滞、事故、環境汚染 | 日常、利便性、交通手段の選択肢 |

釣りだけが特別に問題視されるのは、本質的な倫理の問題ではありません。

多くの営みもまた、命や自然への影響を含んでいながら、「便利」「癒し」「日常」というパッケージに包まれ、見過ごされています。

何が非難され、何が許容されるか──それを決めているのは、“倫理の重さ”ではなく、“見えやすさ”と“空気”です。

そしてその空気が変わったとき、釣りもまた、理屈を超えて、ある日突然「禁止」されるかもしれないのです。

uoppay

そこに“感情”だけでなく、政治的な圧力や利権が絡めば、釣り文化はさらに脆く、簡単に切り捨てられる危うさを孕んでいます。

釣りは、倫理と自然のあいだに立つ“最後の砦”

釣りは、命を奪う行為であると同時に、自然と対話する文化でもあります。

この矛盾を抱えた営みこそ、人間の理性と共感が試される“最後の砦”のような気がしてなりません。

だからこそ、ただ「楽しければいい」と無自覚に続けるのではなく、釣りを愛する私たち自身が、その未来と向き合うべきではないでしょうか。

釣りはレジャーであると同時に、土地と結びついた文化でもあります。もし釣りが社会から消えれば、その背後にある歴史や暮らしの記憶もまた、静かに失われていくでしょう。

問われているのは、「今の釣りをどう守るか」だけではありません。

uoppay

「釣りを文化として残すには、どうあるべきか」──その視点が、未来を開く鍵になると信じています。

釣り人にこそできること(知る・考える・語る)

「じゃあ、一体どうすればいいのさ?」

──きっと、そう思った人もいるはずです。

「禁止なんてバカげている」と突っぱねるのも、「どうせ何をしても無駄だ」と諦めるのも、

どちらも思考停止の裏返しにすぎません。

本当に釣りを愛するのなら──私たちが選ぶべきは、“向き合う”という選択です。

感情ではなく、理性と誠意で。釣りとは何か、自分はなぜ釣るのか。

その問いを持ち続けることが、釣りの未来を守る“地ならし”になると、私は信じています。

知ること──気づきの出発点として

釣りの未来と向き合うには、まず「知ること」から始めなければなりません。

今、世界では、釣りが一部の国や地域で静かに規制され始めています。魚にも痛みを感じる可能性があるという科学的知見も、少しずつ積み上がってきました。

そして現代は、SNSという“可視化の時代”。釣りが「楽しそうなレジャー」であると同時に、「命を弄ぶ行為」として糾弾されやすい構造を抱えている──そんなリスクの兆しも、見過ごせない現実です。

釣りが社会的に大きく問われているわけではありません。けれど、倫理や感情が揺れやすい時代において、「いつ問われてもおかしくない」構造が、既に静かに生まれている。

「昔からみんなやっているから大丈夫」──そう信じる前に、なぜその“当たり前”が、やがて揺らぎうるのか。それを見つめ直すことが、釣り人としての第一歩になるはずです。

考えること──自分の釣りを見つめる

知った上で、次に大切なのは「考えること」です。

たとえば、釣って逃がすのであれば──どうすればもっと魚にやさしくできるのか。

持ち帰って食べるのなら──どの魚を、どれだけ持ち帰るべきなのか。

その写真や投稿は──誰に、どう受け取られるのか。

自分の釣りが、誰かに、何かに、どんな影響を与えているのかを想像すること。

その小さな問いかけの積み重ねが、「自分の釣りに責任を持つ」という意識を育み、それがやがて釣り文化そのものを守る力へとつながっていきます。

語ること──文化をつなぐ言葉として

そして最後に、大切なのは「語ること」です。

「なぜ自分は釣るのか」。その問いに、自分の言葉で答えられるでしょうか。

もし、釣りの規制や禁止が議論されたとき、感情ではなく理性を持って、その価値と意味を語れるか。

誰かに釣りの魅力を伝えるとき、その語りに命への敬意がにじんでいるか。

そしてなにより、釣りの“楽しさ”だけでなく、“残酷さ”や“矛盾”までも言葉にできるか──その誠実さこそが、信頼を生み、文化を未来へとつなぐ鍵になるのです。

語れないものは、守れません。

uoppay

だからこそ、「釣りとは何か」「なぜ釣るのか」。その問いに、自分の言葉で向き合い続けることが、釣りの未来への橋となると、私は信じています。

釣りを守るとは、釣りの未来を考えること

釣りを未来へ残すために必要なのは、ただの擁護や反発ではなく、理性を持って問い続ける姿勢です。

釣りは、自然と命に向き合う文化であり、同時に矛盾や倫理的な葛藤を孕んだ営みです。

感情によって揺れ動く社会において、その存続を脅かすリスクは確かに存在します。

だからこそ私たち釣り人は、「なぜ釣るのか」「どう釣るべきか」を問い、自分の言葉で語れるようにならなければならない。語れない文化は、守れない。

釣りを守るとは、その未来を想像し、他者の視点にも目を向けながら、誠実に向き合い続けること。

uoppay

その姿勢こそが、釣り文化の橋を未来へとつなぐのです。

楽しい未来も、考えよう!

釣りの未来を考えるなら、課題だけじゃなく、希望も描きたい。

遠征釣行やパックロッド、新しい道具やスタイル──釣りの楽しさは、これからもっと広がっていきます。

シマノ キャプチャー 1510MH-4

海外遠征やビッグゲームに最適な4ピース仕様のパックロッド。

キャプチャー1510MH-4は、強靭なバットと繊細なティップで操作性とパワーを両立。飛行機での移動や旅先での一本勝負におすすめです。

\「旅する釣り」を特集/

関連記事

\「考える釣り」を特集/

本記事で使用されている画像は、画像生成AIを使用して生成されたものでありフィクションです。登場する人物、団体、名称、場所などはすべて架空のものであり、実在するものとは一切関係ありません。