本記事で使用されている画像は、画像生成AIを使用して生成されたものでありフィクションです。登場する人物、団体、名称、場所などはすべて架空のものであり、実在するものとは一切関係ありません。

この記事は約10分で読めます(全6項目)

便利さは“釣りの楽しさ”を奪うのか?

この記事のタイトルに、胸を躍らせた人も、眉をひそめた人もいるでしょう。

その反応こそ、釣り人としての「テクノロジー観」を映すリトマス試験紙です。

もちろん、ご安心ください。次世代AI搭載の“神の目”なる発明は、私の陳腐な妄想にすぎませんし、“今のところは”まだ存在していません。

このタイトルは、便利さと釣りの楽しさ、その間にある線引きを、あなた自身に問いかけるためのものです。

テクノロジーは、未来のワクワクを広げるのでしょうか。それとも、大切な何かを奪ってしまうのでしょうか。

uoppay

少し長めの考察、そしてコンセプト迷子のまま旅に出たようなイメージ画像ですが──よろしければ、お付き合いください。

【1/6】ネットの海に漂う、“名無しさん”の嘆き

ことの発端は、筆者がネットの海を——漂流し、パトロールし、ラン&ガンし……いや、結局はネットサーフィンしていたときのこと。(まわりくど!村から始まる名前の小説家かっつーの!)

そんなとき、ふと目に留まったのが、とある“名無しさん”のひと言でした。

「ネットが発達して、釣りってつまらなくなったよな」

なぜだか分からないけれど、その言葉が、妙に胸に残ったのです。

思えば、いつの時代も新しいテクノロジーや発明は、喝采を浴びる一方で、誰かの眉間にシワを刻んできました。

釣りの世界も、その例外ではありません。

電動リール。魚群探知機。釣果情報サイト。そしてライブスコープ。進化するたびに聞こえてくるのは、決まってこの声。

「こんなの、釣りじゃない」「それで釣って楽しいの?」

では、ここで一度、問い直してみましょう。

uoppay

テクノロジーは、本当に釣りをつまらなくしたのでしょうか?

【2/6】釣り——という字を辞書で引いたぞ

テクノロジーが釣りをつまらなくしたのか。

これを語る前に、そもそも「釣りとは何か」をはっきりさせておく必要があります。

──というわけで私は、90年代を全力疾走したあのキュートでエネルギッシュなガールズトリオの名曲を爆音で流しながら、辞書を手に取ります。

【釣り】魚を釣ること。釣りをすること。

例:「海釣り」「釣りに行く」「釣り好き」

さらに深掘りすると——

「釣る」という言葉は奈良時代の用例があり、道具を使い、魚をおびき寄せ、引っかけて捕る行為を指すのだそうです。

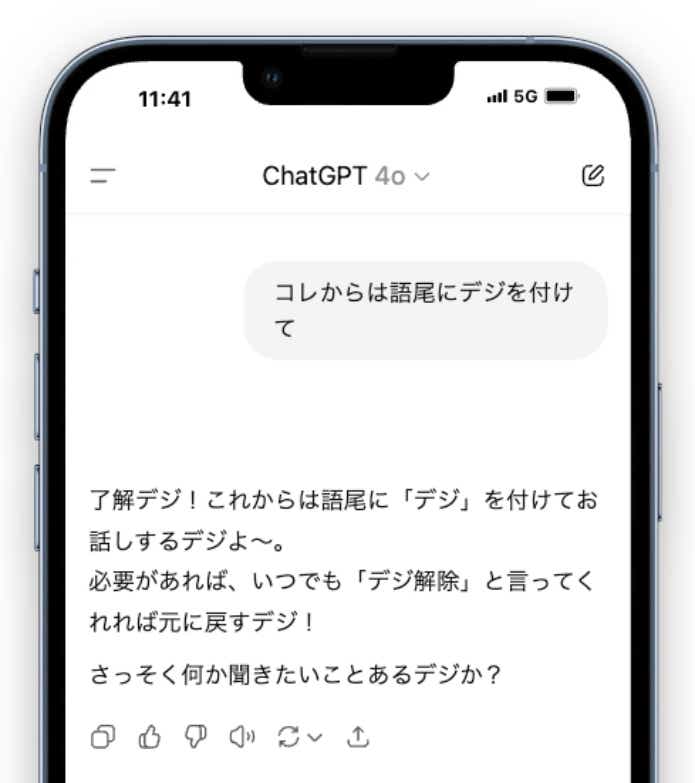

令和らしく「AIにも聞いてみた」

さらに、AIに「釣りと漁の違いを簡潔に説明して」と訊ねてみたところ、こんな答えが返ってきました。

釣りは 趣味やレジャーを目的に竿と針で魚を狙う行為で、基本的に誰でも自由に楽しめますデジ!

漁は 生業として魚を獲る営みで、網やかごなどを使い、法律で定められた漁業権や許可が必要な場合があるデジよ〜!

※ちなみに、AIは本来「語尾にデジ」なんてつけません。

でもあえてそうカスタムすることで、「これはAIとの会話なんだ」という自覚を保ちやすくなります。

uoppay

AI依存症の方はお試しあれ。

さっ(おふざけは程々にして)話を戻しましょう。

つまり、釣りとは——

竿という“道具”を用いて、魚との“駆け引き”を楽しみ、手にする行為。

この「道具」と「駆け引き」こそが、テクノロジーと釣りの関係を語るうえで、重要なキーワードになるのではないでしょうか。

uoppay

「釣りとは何か」という根本的な問い。それは、テクノロジーの功罪を考えるための出発点でもあるのです。

【3/6】ネットが変えた釣りの風景

次に、あの「ネットが釣りをつまらなくした」という言葉の裏側を探ってみます。

ネット以前の釣りと、ネット以後の釣り。

それぞれの時代が、どんな風景だったのかを、見ていきましょう。

釣りが冒険だった頃

かつての釣りは、小さな溜池を目指すだけで、まるで摩訶不思議なアドベンチャーでした。

ネットのない時代。友人と地図を広げ、草をかき分け、藪を越え、ようやくたどり着いた水辺。

あの地図の一滴の水色は、宝の地図のように輝いて見えたものです。

遠征も、行ってみなければ分からない。

釣り方もルアーも、試して、失敗して、また挑戦するしかなかった。

だからこそ、水面に魚影を見つけた瞬間、鼓動は高鳴り、何ものにも代えがたい喜びがあったのです。

uoppay

それはまさに、人力(アナログ)の情報収集。その過程こそが、釣りの楽しさの一部だったのでしょう。

ネットで未知は“見える化”された

それが今では、釣り場の場所も、ヒットルアーも、釣果も、事前にスマホひとつで調べられる時代になりました。

地図を広げる必要もない。藪を越える前に、動画で景色を確認し、SNSで誰かの成功例を知ることができます。

かつて宝の地図のように見えたあの水色のしみも、今ではピンの打たれたGoogleマップの一地点にすぎません。

uoppay

「初めての場所なのに、ワクワクしない」という声が増えているのも無理はないのかもしれません。

ネットは副作用も生んだ

やっとの思いで手にした大物。

何年も試行錯誤を重ね、ようやくたどり着いた、念願のサイズです。

けれど、ネットを開けばどうでしょう。同じようなサイズを、いや、それ以上の魚を、みんながあたりまえのように釣り上げているではありませんか。

気づけば、自分の釣果が色あせて見える。誰かと比べ、ひそかに凹んでしまう自分がいる。

やっとの思いで見つけた、自分だけの秘密の場所も同じです。

いつの間にかネットで晒され、人が押し寄せ……最後には「釣り禁止」の看板が立つこともある。これは、釣りだけの話ではありません。

キャンプ場、野湯、クライミング、そして、かつて少数の人だけが静かに育んでいた趣味や文化の場……。

uoppay

誰にも知られずに守られてきた場所が、静かに、そして確かに失われていったこともあるのです。

【4/6】でも、ネット自体に罪はない

ネットは、ときに釣りの冒険心を薄め、場所を奪い、比較の苦しみを生むことがあります。

けれど、「ネットは悪だ」と決めつけてしまうのは、どこか短絡的です。

たとえば、闇を照らし、夜という概念そのものを変えてしまったエジソンの発明。それが静寂や自然を奪ったという側面があったとしても、彼は今なお「偉い人」として語られています。

“夜を壊した罪人”と非難する声は、ほとんど聞こえてきません。

本来、ネットは人と人、人と場所、人と知識を繋ぐためのものでした。

私たちの世界を広げ、知らなかった景色や出会いを届けてくれるものです。

ネットは、ある種の道のようなものです。道ができれば、人はその先へ行けるようになり、便利になり、世界は広がる。

しかし一方で、その道が通ったことで、これまで静かに守られていた場所が壊れてしまうこともあるのです。

インターネットもまた、善でも悪でもありません。ただ私たちに、新たな「道」を指し示した存在にすぎないのです。

uoppay

その道をどこまで歩くのか。どこで立ち止まるのか。決めるのは、私たち自身なのです。

余談:ネットに疲れた心へのひとつの考え方

ネットが憎い。人と比べてしまう自分がつらい。

自分だけの場所も、知らぬ間に人に奪われ、消えていく——そんな思いを抱くのも、きっと無理はないのでしょう。

たとえば「幸福の国」と呼ばれたブータン。

その国で幸福度が低下したのは、インターネットの普及で、他国の暮らしと自分を比べるようになったからだと言われています。

失われたのは暮らしそのものではなく、「今の自分の幸せを信じる心」だったのかもしれません。

釣りも、きっと同じです。

どこで喜び、どこで満足するか——その答えを決めるのは、自分自身です。

他人と比べず、自分だけの釣り、自分だけの喜びを探すこと。

それこそが、ネットの時代を生きる釣り人のサバイバル術なのです。

uoppay

いや、もっと前向きに言えば、それこそが、ネットの時代を生きる釣り人の新しい冒険なのです。

【5/6】技術と釣りの境界線はどこに?

余談が長くなりました。ネットに疲れた心の話も大切ですが、本題に戻りましょう。

ネットに罪はありません。テクノロジーもまた、ただそこにあるだけです。

電動リール。魚群探知機。釣果情報サイト。そしてライブスコープ。

どんな技術も、それ自体が釣りをつまらなくすることはありません。

釣りをどう捉え、どこに線を引くのか。それを決めるのは、あなた(私たち)自身です。

いまや釣りの風景に欠かせない存在となったリールも、その登場当初は間違いなく、革新的なテクノロジーだったはずです。

かつて、竹の和竿をしなやかに曲げ込み、その曲線に美や趣を見出していた人々が、初めて歯車(ギア)を内蔵した“工業製品としてのリール”を目にしたとき——おそらく心のどこかで、こうつぶやいたのではないでしょうか。

「これは、釣りじゃない」と。

技術の進化に対する戸惑いの声は、いつの時代にも繰り返されてきました。釣りの世界も、もちろん例外ではありません。

しかし、そうした否定の言葉の裏側には、こんな感情が潜んでいるのだと思います。

「これは、“私の思い描いてきた”釣りではない」

「これは、“私が求めてきた”釣りではない」と。

問題なのは、技術そのものではありません。揺らいでいるのは、自分の中にある「釣りの輪郭」です。

テクノロジーが現れるたび、私たちはその輪郭を改めて問い直す必要があります。

人の考えやルールよりも、テクノロジーの進化は常に一歩先を行きます。だからこそ、議論や違和感、時に炎上が起こるのも無理はありません。

たとえばバスフィッシングのように、プロによる競技大会が存在する釣りの世界では、新たな道具や技術が登場するたびに、その使用をめぐって議論が巻き起こります。

ルールは固定されたものではなく、時代の流れや技術革新に応じて、常に見直され、進化を続けてきたのです。

こうした変化を前に、私たちが忘れてはならないのは、釣りとは本来、自由で多様な趣味であるということです。

uoppay

どんなスタイルを選ぶか。どこに面白さを見出すか。それを決めるのは、誰かの常識や伝統ではなく、自分自身の釣りへの美意識と向き合う姿勢なのだと思います。

境界線はあなたの中にある

どれほど高度な技術が現れても、それが釣りを無味乾燥なものに変えるとは限りません。

けれど、釣りが釣りであるためには、釣り人それぞれの美学と良識が必要です。

遊びやスポーツが成立するのは、ルールや制限の中に駆け引きがあるからこそ。

その駆け引きこそが、楽しさの本質です。

釣りと漁の違いも、ここにあります。

漁は生活の営み。法と管理のもとに行われます。一方、釣りは趣味。

どこまで許容し、どこで手を止めるかは、釣り人自身の美学と良識に委ねられているのです。

ここで、プッチモ……いや、辞書を取り出して考えてみてください。

あなたの辞書の「釣り」の項目に、何と書き加えますか?

たとえば未来の世界で、猫型ロボットが「マジックハンドで魚を一瞬で取ってくるよ」と言ったとしましょう。それは、はたして“釣り”と呼べるのでしょうか?

……もちろん、法的にはアウトかもしれません(どう見ても“漁業行為”ですし)。けれど、ここではあくまで比喩としての問いです。

uoppay

きっと、その答えの中にこそ、私たちが守りたい「釣りの輪郭」が、静かに浮かび上がってくるのです。

【6/6】“名無しさん”が「つまらなくなった」と感じたワケ

「あの頃は良かった、楽しかった」

釣りに限らず、なぜ人々はそう繰り返し口にするのでしょうか。

ネットもスマホもなかった時代。恋人と連絡を取り合う不便さに、胸が高鳴った。

セーブもできないゲームに夢中になり、秘密の呪文を手書きのメモに残したあの日。

そんな不便さの中にこそあったワクワクを、私たちは、どこかで懐かしんでいるのかもしれません。

テクノロジーは、私たちに選ぶ自由をくれました。

どこで便利さを受け入れ、どこであえて不便を楽しむのか——その答えを決めるのは、自分自身です。

釣りも、きっと同じ。たとえ技術がどれだけ進化しても、喜びや満足の基準は人それぞれ。

その自由は、今も私たちの手の中にあります。

釣りが変わったのではありません。

まだ見ぬ水辺は、秘境だけでなく、足元にもそっと息をひそめています。

変わったのは世界ではなく、それに気づけなくなった私たち自身かもしれません。

「ネットの発達が釣りをつまらなくした」——そう嘆く“名無しさん”。

正直、私もその言葉に、どこか共鳴していました。

でも今なら、こう思います。

釣りをつまらなくしたのは、テクノロジーではない。

面白さを決めるのは、それをどう受け取るかという、私たちの感性のほうだったのだと。

……とはいえ、テクノロジーの影響で釣り場が荒れ、禁止され、失われていったのもまた事実です。

けれど、もしそれがなければ——あなた(私たち)は、そもそも釣りと出会っていなかったかもしれない。

あるいは、今ここに、生きてさえいなかったかもしれません。

医療が命をつなぎ、交通が人を遠くへ運び、インフラが水や電気とともに日常を届けてくれる。

その片隅には、「釣り」という小さな喜びも、たしかに息づいていた。

……それこそが、テクノロジーというものの本質なのかもしれません。

さて、NHKの教育番組のような“キレイな結論”が出たところで、次の話をしましょう。

未来の話です。

「あの頃は良かった」と、懐かしみに身をゆだねますか?

「そんなのは釣りじゃない」と、誰かを切り捨てますか?

それとも——

残されたものの中に、そっと楽しみを見つけて、「みんな、いつか気づくだろうか……いや、これは自分だけの秘密にしておこう」

と、心の中で静かにつぶやきますか。

uoppay

それを決めるのは、他ならぬ、あなた(私たち)自身です。

【おまけ】AIが描く、100年後の“釣りの風景”

これまでのイメージ画像には、作者の悪意……ではなく、強いこだわりと遊び心が詰まっていました。

そこで今回は、あえてまっさらなAIに、こうオーダーしてみました。

「自由な発想で、100年後の“釣りの風景”を描いてください」

そして、AIが導き出した回答が……こちらです。

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・

・・・・

・・・

・・

・

\いや、物理的〜〜〜!/

\昔の人が考える未来像〜〜〜!/

もっとこう……脳内にチップ埋め込んで、電脳空間でバーチャルフィッシング大会!

魚の引きまで神経に直接伝わるやつ! とか来るかと思ったら……

めっちゃ普通に、リアルの海で釣りしてる〜〜〜!

……失礼。思わず取り乱しました。

uoppay

それでは100年後、またどこかの釣り場でお会いしましょう……デジ!

関連記事

\テクノロジーの集大成!最新リールを特集/

リールは、単なる道具ではありません。そこには、各メーカーが磨き上げてきた技術の粋が宿っています。

ここでご紹介する2台は、その象徴とも言える存在。

テクノロジーの結晶ともいえる逸品が、釣りという趣味に新たな深みをもたらしてくれるはずです。

シマノ ステラ C3000XG

滑らかさと耐久性を極限まで追求したシマノ最高峰スピニングリール。

密巻き構造や高剛性ボディなど革新技術が集約され、“巻き”の感覚を次の次元へ。

技術の粋を極めたフラッグシップモデル。

ダイワ 24 IM Z TW 200H-C

ソルトやビッグベイトに対応する200番サイズに、スマホ連携の電子制御ブレーキを搭載。

剛性・パワー・操作性の三拍子が揃った、まさにダイワ技術の集大成とも言える次世代型ベイトリール。

\uoppayの集大成!釣り人のあるあるを特集/

本記事で使用されている画像は、画像生成AIを使用して生成されたものでありフィクションです。登場する人物、団体、名称、場所などはすべて架空のものであり、実在するものとは一切関係ありません。