※本記事に使用されている画像は、画像生成AIにより作成されたイメージです。描かれている風景や人物はフィクションでありながら、どこかに実在した誰かの記憶や、筆者の胸に残る光景をもとに描かれたものです。もし似た風景を知っていたとしても、それはきっと、あなたの中にも同じ記憶があるからかもしれません。

1. はじめに|ブラックバスに、なぜ僕らは憧れたのか?

私は1984年生まれ(現在40歳)です。

バブル経済の最後の煌めきと、その後に続く長い不況の空気を、子どもから大人になる過程で肌で感じてきました。

今では令和世代の親となり、かつて自分が憧れたブラックバスや釣り文化を、次の世代にどう伝えていけるのかを考える立場になりました。

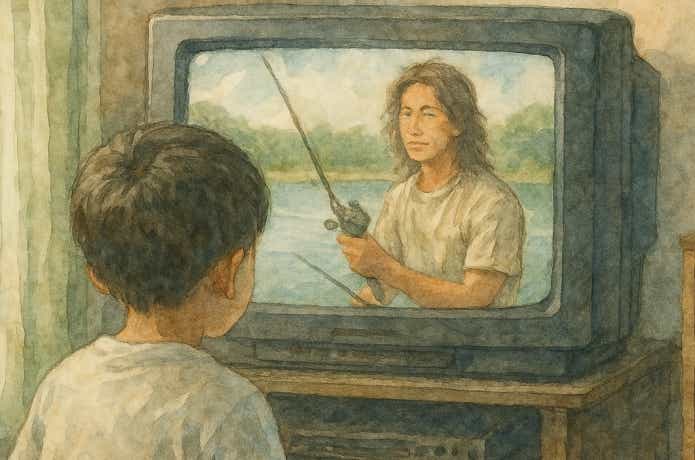

ブラックバス──

かつて、日本中の少年たちがテレビの画面や雑誌の写真に見入り、胸を高鳴らせた憧れの魚。その存在は、釣りの世界において格別な輝きを放っていました。

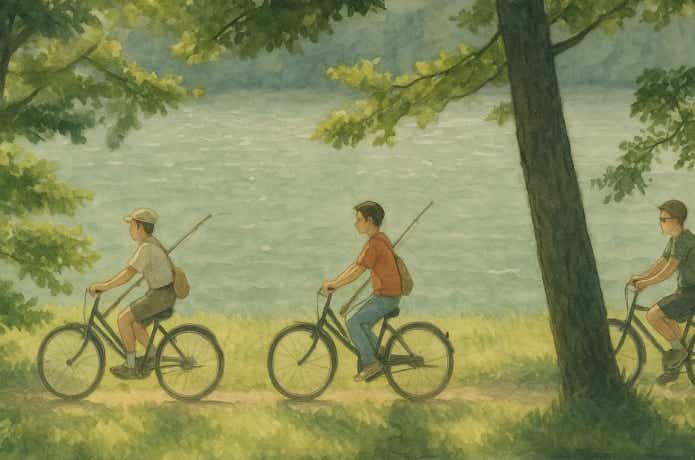

私が中学生だった1990年代後半、バスは既に「幻の存在」でした。ただそれは、実際にその姿を見ることが難しかったからこそであり、少年たちの心に深く根づいた強い憧れの裏返しでもありました。

「隣町の◯◯池でブラックバスが釣れるらしい」

──そんな噂を頼りに、自転車で何十キロも走り続けた日々。けれど実際には、釣り場は既に先輩たちに叩かれ、魚の警戒心は高く、「今日はボウズだった」が当たり前。

40cmを超えるバスが釣れた日には、それはまるで神話のように語られたものです。

バスは手が届きそうで届かない「手強い相手」。ルアーで駆け引きを楽しみ、釣り人としての技量を試し、自然と真っ向から向き合う──そんな時間こそが、私たちにとって何よりの魅力でした。

しかし一方で、世間の目は年々厳しさを増していきました。「生態系破壊者」といったレッテルが貼られ、新聞の見出しには“駆除”という言葉が並びました。

そんな空気の中、「バス釣りが趣味です」と胸を張って言いにくくなっていったのです。

それでも私は、あの魚への憧れを今も忘れられずにいます。むしろ大人になった今だからこそ、もう一度、正面から向き合いたい。

本記事では、戦後日本の社会の変化と重ねながら、バス釣り文化の軌跡と、「バスはなぜ釣れなくなったのか」、そして「100年後の少年たちは、はたしてブラックバスの夢を見るのか」という問いについて、改めて考えてみたいと思います。

2. 人口ボーナス・オーナスとは何か?

経済学や人口学には、「人口ボーナス期」と「人口オーナス期」という概念があります。

人口ボーナス期とは、働き手となる若者が多く、経済や社会が自然と成長する“拡大期”のことです。一方で、人口オーナス期とは、高齢化が進み、若年層が減少し、社会を維持するための負担が大きくなる“縮小・成熟期”を指します。

この流れは人間社会だけでなく、文化や自然環境のあり方にも当てはまると私は感じています。

バス釣りにも同じような変遷があったのではないでしょうか。

たとえば、かつての霞ヶ浦を思い出します。

1970〜90年代初頭、バス釣りブームに沸いた時代の霞ヶ浦では、1日で何十匹ものバスが釣れたという声が珍しくありませんでした。

まさに人口ボーナス期の日本のように、魚も人も溢れかえり、活気に満ちた場所でした。

しかし現在の霞ヶ浦は、ブラックバスがまったく釣れない「デスレイク」とまで呼ばれるほどに、その姿を大きく変えてしまいました。

明確な原因は特定されていないものの、いくつもの要素が少しずつ重なり合い、結果として湖全体が“衰退期”へと向かっていったのだと感じます。

これはちょうど、戦後に人口爆発と高度成長を経験した日本が、現在では人口減少・高齢化に苦しみ、持続可能性を問われている構図と似ています。

日本のバス釣りもまた、日本社会と同じように、「ボーナス期」から「オーナス期」へと移り変わったのです。

3. 戦後日本の成長とバス釣り文化の重なり

戦後の日本は、焼け野原からの復興を遂げ、高度成長、バブル、低成長時代と、大きな波を経験してきました。

バス釣り文化も、その社会変遷と不思議なほど重なりながら発展と衰退を繰り返してきました。

| 時代 | 日本社会の動き | バス釣り文化の動き |

|---|---|---|

| 1950〜60年代 | 戦後復興・高度成長のはじまり | 芦ノ湖から静かに広がる。ダム湖や一部のフィールドに定着。 |

| 1970年代 | レジャー元年。地方開発・インフラ拡大 | 全国に拡散し、第一次バスブームが巻き起こる。 |

| 1980〜90年代 | バブルと情報化。若者文化の多様化 | トーナメント、雑誌創刊。第二次バスブームが到来。 |

| 2000年代 | 環境意識の高まりと少子高齢化の加速 | 外来生物法施行。リリース禁止などでバサーが激減。 |

| 2010年代〜現在 | SNS時代。サステナブル・多様性の時代 | 若者離れと再評価が混在。文化として模索継続。 |

1925〜1960年代|戦後復興とバスの定着

1925年、実業家・赤星鉄馬氏によってブラックバス(オオクチバス)が芦ノ湖に初めて移植されました。

アメリカから持ち帰った約90匹を、政府の許可と東京大学農学部の協力のもとで放流したのが、日本におけるブラックバスのはじまりです。

その後、一部の記録によれば、1960年代前半(昭和35〜38年頃)から、芦ノ湖以外でもブラックバスが釣れる湖が現れはじめました。

神奈川県の相模湖や津久井湖といったダム湖がその代表で、在日米軍兵士によって芦ノ湖から持ち込まれた可能性もあるとされています。

1970年代|第一次ブームと全国拡散

高度経済成長期の日本では、生活に余裕が生まれ、レジャーの多様化やダム開発が全国で進みました。

また、1970年の大阪万博など国際的イベントを経て、国民の間には欧米文化への憧れが一層強まりました。

こうした時代背景の中、アメリカ発祥のバスフィッシングが総合釣り雑誌や口コミで広がり、第一次ブームが到来します。

ルアー(アメリカ製タックル)を使った新しい釣法やゲーム性の高さが若者を中心に人気を集め、ブラックバスは全国へと急速に広がっていきました。

1980〜90年代|プロ化・情報化と第二次〜第三次ブームの到来

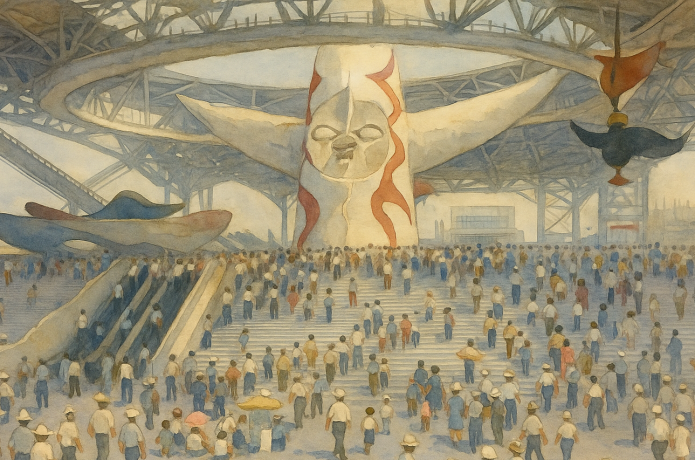

1980年代後半、バブル経済の好景気を背景に、日本のバス釣りはかつてない盛り上がりを見せます。

1985年には賞金制のバスプロ・トーナメントが始まり、全国各地で大会が開催されるようになったことで、バス釣りは「競技」としての側面も強まりました。

1986年にはバス釣り専門誌が創刊され、情報発信の基盤も整備。こうした動きは“第二次バス釣りブーム”とも位置づけられ、バス釣りが全国的に浸透していきます。

1990年代後半には、釣り人口が約2,000万人を突破。バス釣りは一大ブームを迎えます。

芸能人の影響に加え、アニメや漫画でも取り上げられたことで、ブラックバスは“憧れの魚”としての存在感を確立。

地上波の釣り番組では専用タックルのCMも流れ、メディアを通じてバス釣りはより身近で華やかな存在になっていきます。

そしてこの時期、バス釣りは一大カルチャーとして社会現象化し、“第三次バス釣りブーム”とも呼ばれるエキセントリックな熱狂を見せました。

バス釣りのメッカ・河口湖には、所狭しと釣り人が並び、若者たちが夢中でキャストを繰り返す光景は、当時のニュースをたびたび賑わせました。

一方で、ブラックバスの密放流や、生態系や漁業への影響が深刻な社会問題として取り上げられるようになり、ブームの光と影が浮き彫りになっていきます。

2000〜2010年代|規制強化とバス釣り人口の減少

こうした事態を受け、2005年にブラックバス(オオクチバス)は特定外来生物に指定され、飼育・放流・移動、さらに多くの地域でリリースも禁止されました。

本来キャッチアンドリリースの精神で発展してきたバス釣りですが、バスを食す文化が根付いていない日本では、釣った魚の扱いに葛藤や後ろめたさを感じる人も多く、倫理的・社会的な負荷が次第に高まっていきました。

加えて、釣り場をめぐる環境問題や地域社会との軋轢を背景に、各地でフィールドの規制が進行。ライト層や初心者の参入は鈍化し、バス釣り離れが顕著に。2000年代以降は釣具市場も縮小傾向へと転じていきます。

その影響はメディアにも及び、2010年代にはブームを支えていたバス釣り専門誌が次々と姿を消し、文化を牽引していた情報発信の場も大きく縮小していきました。

2020年代〜現在|バス釣り文化の現在地

2010年代に入り、インターネットの普及とともに、ブログなどの個人メディアを通じてバス釣りに関する情報発信が活発になりました。

2018年頃には、動画投稿サイトを中心にネット世代を巻き込むかたちで一時的な再燃も見られましたが、かつてのように“社会現象”と呼べるほどの盛り上がりには至りませんでした。

現在もバス釣りは、コアなファンの熱心な発信や活動に支えられ、日本の釣りジャンルの中で一定の人気と市場規模を維持しています。

SNS上では話題が絶えず、一見すると盛り上がっているようにも映りますが、釣り人口と市場全体は長期的に減少しており、新たなブームや新規層の流入は見られません。

また、コロナ禍でアウトドアへの関心が高まり、一時的に釣り人口は増加しましたが、その熱気がバス釣りにまで持続的に波及しているかどうかは、慎重な見極めが必要です。

実際の釣り場や市場の動向を冷静に見つめると、かつての熱狂を知る人にとっては、今の状況にどこか寂しさを感じることもあるかもしれません。

バス釣り史は、戦後日本の縮図?

バス釣りの盛り上がりは、まさに日本経済の動向と密接にリンクしています。

戦後の復興期から高度経済成長期にかけては、生活の余裕や欧米文化への憧れとともにバス釣りが全国へ拡大。

バブル経済期にはレジャー産業全体の活況を背景に、バス釣り人口や市場規模も急拡大し、一大ブームを巻き起こしました。

しかし、2000年代以降は環境規制の強化やライフスタイルの変化により人気が減少。バス釣りの隆盛と衰退は、日本経済や社会の変化を色濃く反映しています。

※バス釣りブームの回数や時期の区分については、定まった定義があるわけではなく、釣り人や地域、情報源によって認識に違いがあります。本稿では一般的な傾向や社会的動向をもとに紹介していますが、あくまで一つの見方としてご理解ください。

参考文献:濁川孝志(2001).「ブラックバス問題の現状について考える」『立教大学コミュニティ福祉学部紀要』第3号,pp.99-114.

4. バスが釣れなくなった理由──それは自然の摂理なのか?

かつてのように簡単にバスが釣れなくなった──その背景には、魚の知恵、環境の変化、そして釣り人の行動が複雑に絡み合った、“自然の摂理”とも言える現象が潜んでいるように思います。

一時は爆発的に増加したブラックバスも、釣り人による執拗なアプローチや生息環境の限界に直面し、“釣れない時代”へと移行していきました。

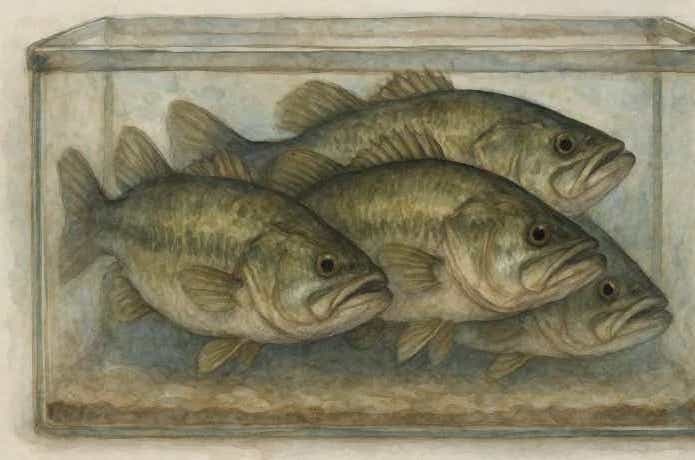

バスの学習能力(スレ)

ブラックバスは非常に高い学習能力を持ち、一度釣られるとルアーに対する警戒心を強め、同じアプローチでは再び釣るのが難しくなります。

とくに水域の限られた日本では、多くの個体が既にルアーによる捕獲経験を有しており、釣り人のプレッシャーとバス自身の学習が相まって、釣ることの難易度は年々高まっています。

こうした警戒心や学習が遺伝的に継承されるかは明らかではありませんが、今日の日本のフィールドに残るブラックバスは、過去に釣られながらも生き延びた“選抜”個体、あるいはその子孫であると考えるのが自然でしょう。

生息環境の飽和と限界

ブラックバスは新たな水域に導入された当初こそ急速に個体数を増やしますが、やがてエサ資源や隠れ家など生息環境の収容力に達し、増加は止まり、個体数は安定期へと移行します。

場合によっては減少に転じることもあるとされています。

釣り場の減少と競争の激化

釣り禁止エリアの拡大により利用できるフィールドが減少し、釣り人が限られた場所に集中することで、バスへのプレッシャーはさらに高まっています。

これにより、釣果の悪化は一層深刻なものとなっているのです。

人間側の限界と“疲れ”

釣れない状況は、釣り人のモチベーションにも影響を及ぼします。

フィールドや釣法を工夫して釣果を維持する人もいる一方で、釣り禁止エリアの増加やアクセスの悪化といった環境変化に疲弊し、バス釣りから離れていく人も少なくありません。

このように、バスが釣れなくなったと感じる背景には、魚の学習や生息環境の変化、釣り場の規制強化、釣り人の行動の変容など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。

そしてふと気づけば、それはどこか、変化の蓄積と選択肢の飽和の中で、静かに疲弊していく今の日本社会とも重なって見えるのです。

※本稿は、ブラックバスが釣れにくくなった背景について、釣りという実践を通じた個人的な観察と実感に基づいて考察したものです。特定の立場や行為を非難する意図はなく、生物学的・倫理的な議論を目的としたものでもありません。単一の原因に帰するのではなく、複数の要素が複雑に絡み合っているという前提に立っています。

5.バス釣りが教えてくれる「成熟」と「再出発」

バス釣りの歴史は、単なるレジャーの話にとどまりません。それは、日本社会の成長と限界を映し出す、ひとつの縮図だったのではないでしょうか。

広がり、熱狂し、疲弊し、それでも再び立ち上がろうとする流れ。それはまさに、社会や文化そのものと重なっています。

釣れなくなったのは、誰かのせいではありません。魚も、人間も、環境も、成熟したからこそ迎えたフェーズです。

正直、日本経済が大きく復活する兆しは、今のところ見えていません。不安と閉塞の時代にあって、私たちはどこに希望を見出せばいいのか──そんな問いが、胸の奥に沈んでいます。

けれど、それでも私は希望を語りたいのです。

かつてのような爆発的なブームは、もう訪れないかもしれません。でも、それでいい。むしろ今こそ、ブームではなく「文化」として、じっくりと根を張らせていくときなのだと思います。

この釣りを、環境へのまなざしと共に見つめ直すこと。かつて多くの少年たちが夢中になった情熱と風景を、“無かった事”にしないこと。

それが、過ちを繰り返さずに未来へ進むための、静かな営みになると信じています。

私は、大きなうねりをもう一度起こしたいのではありません。ただ、ささやかでも確かな“楽しさの火”を、言葉で、姿勢で、日々の楽しみ方で、次の時代へとそっと手渡していきたいのです。

かつて幻の魚に憧れた私たちが、次の世代に何を残せるのか。その問いに、静かに、誠実に応えていけたらと願っています。

6.忘れてはいけない「光」と「影」の存在

現在、全国で特例的にブラックバスの漁業権を有する漁協はわずか4つに限られています。

その多くが今、「オオクチバスに依存しない漁場管理」へと舵を切りつつある現状は、日本のバス釣り文化が大きな転換点に差しかかっていることを、静かに物語っています。

バス釣りは、バサーにとって心を熱くするロマンであり、多くの人々に夢を与えてきました。

しかしその一方で、密放流やゴミの放置、立入禁止区域への侵入といった一部の行為が、漁業関係者や地元住民との摩擦を招き、ときに“夢”は“悪夢”へと変わってしまうこともあったのです。

バス釣り文化には、夢を育む面と、軋轢を生む面という、相反する側面が存在します。だからこそ私たちは、一方だけを評価したり否定したりするのではなく、その全体を見つめ、関わり方を問い直し続ける姿勢を持ち続けるべきだと思います。

現代社会は曖昧さを許さず、明快な「正しさ」を求めがちです。けれど自然や地域社会との関係は、そもそも単純な善悪で割り切れるものではありません。

バス釣りが投げかけてきた問いとは、在来と外来、レジャーと生業、自由と公共性──それらが交錯する現場で、私たちがどう折り合いをつけていくかという、普遍的な課題にほかなりません。

その狭間に立ちながら、私たちはこれからも、新しい自然との関係性、そして釣りという文化のかたちを探し続けていくことになるのでしょう。

7.釣り文化の危機と未来への願い

現代は、欲しい情報も娯楽も、すべて指先ひとつで手に入る時代です。

タイパやコスパがもてはやされ、「結果の見えない営み」は“無駄”と切り捨てられてしまうこともあります。

けれど私にとっては、何も起きない静かな時間も、空振りに終わる一投も、かけがえのないものに思えるのです。

そうした時間こそが、心の奥をそっとほぐしてくれる。私はそう信じています。

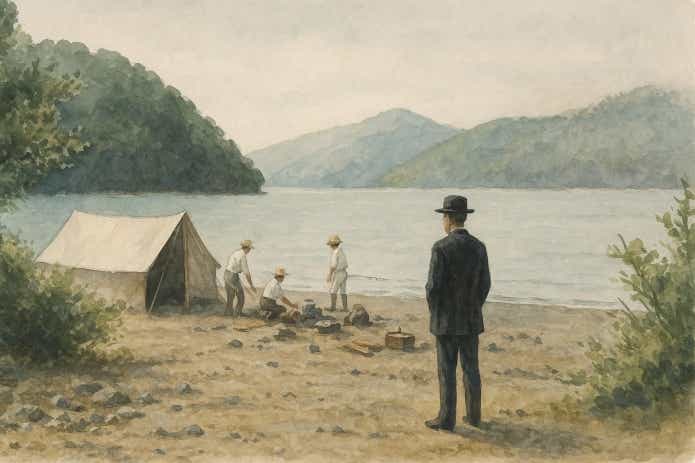

釣りの楽しさを初めて知ったのは、幼い頃、父と並んで過ごした水辺でした。

自然と向き合い、魚と出会うたびに胸が高鳴ったあの時間。

のちに出会ったバス釣りは、その原体験をより深く、豊かなものへと広げてくれました。

今、釣り文化はひとつの転機を迎えています。バス釣りに限らず、日本の海や川でも魚は減り、かつての光景が失われつつあります。

東京湾ではシーバス(スズキ)の漁獲量が落ち込み、釣り場そのものも、規制や環境の変化により減少しています。

そして今、子どもの数は減り、スマートフォンが“遊び相手”となる中で、自然との接点そのものが失われようとしているのです。

釣りという営みが、人類の歴史から完全に途絶えるとは思いません。けれど、「滅びはしないから大丈夫」「時代の流れには逆らえない」といった言葉だけで、これまでの数々の“喪失”を見過ごしてよいとも思えないのです。

私は願っています。子どもたちが、広い空や水面の煌めきをその瞳に映す時間を、もう一度取り戻せるように。

釣り糸を垂らす静けさの中で、心がそっと解きほぐされていくあの感覚を、未来へとつなげていけるように。

それは、私自身の記憶ではありません。

たしか、どこかの雑誌(漫画)で読んだ、誰かの言葉だったと思います。

“初めて釣ったブラックバスは、雨の匂いがした。”

ただ、それは不思議と、私の中にも深く沈んでいるのです。雨上がりの森を歩いたときのような、湿った土と若葉が混ざり合った匂い。どこか懐かしくて、胸の奥をそっとくすぐる、あの匂い。

まるで自分が体験したことのように、ふとした瞬間、皮膚の奥から立ちのぼってくるのです。

おそらく、誰かがあの魚に触れ、その感覚を言葉にしたからこそ、私にもそれが伝わったのでしょう。

雨が上がると、私は決まって思い出します──あの魚のことを。遠ざかったはずなのに、なぜかいつも、すぐそばにいる気がする。その魚のことを。

このエピソードが載っていた雑誌をご存じの方がいたら、ぜひ教えてくださいね。

100年後、日本の少年・少女たちはブラックバスの夢を見るか?

──その答えは、私たちが今どんな記憶を残し、どんな文化を未来へ手渡すかにかかっています。

1925年、実業家の赤星鉄馬氏が芦ノ湖に放ったブラックバスは、やがて日本中の湖や川に広がり、釣り人たちの情熱とともに歩んできました。

かつてのブームに胸を躍らせた多くの少年たちは、夢を重ねて幾千ものキャストを繰り返しました。彼らはその静けさの中で自分の居場所を見つけ、人生の一瞬一瞬を輝かせてきたのです。

そのかけがえのない体験は、時代がどれだけ移り変わっても色あせることはありません。

私がこの世に生まれたとき、ブラックバスは既に日本の水辺に静かに息づいていました。この魚を、ただの「外来魚」や「釣魚」として片づけるには、あまりにも多くの歴史や感情が絡み合っています。

社会では厄介者とされ、ときにはバス釣りをしない釣り人からも疎まれる存在。

そして、私のようにこの魚を好み、憧れすら抱く者でさえ、どこか都合のよい相手として“利用してしまっている”──好むと憎むとを問わず、人間に傷つけられてきた存在。それがブラックバスという魚です。

その姿には、人間の欲や弱さ、ときに矛盾までもが静かに映し出されている気がしてなりません。

善悪のあわいをたゆたうこの魚は、拭いきれない想いや、未成熟な願いの行き場をそっと引き受けてくれる存在のようにも思えます。

さらにそれは、人間の営みが、他の多くの命や関係のうえに成り立っているという、私たちがつい見落としがちな現実を、言葉を持たぬまま示しているようにも感じられます。

だからこそ、たとえ時代の価値観にどれほど背くものであっても、この魚への想いを手放すことはできません。

それが人間の勝手な執着と見なされたとしても、この矛盾を容易には切り離せないのです。

むしろ、理屈では割り切れないその曖昧さや不完全さの中にこそ、人間らしさの輪郭がそっと浮かび上がるように思えてなりません。

百年にわたるブラックバスの歩みは、私たち一人ひとりの歴史や心の揺らぎと重なり合い、ひとつの物語を形づくってきました。

もしも次の百年後、また誰かが同じ湖畔に立ち、あの魚影を追って竿を振る日が訪れるなら、その一投に、私たちの記憶や想いがそっと重なっていてほしい──

そんな未来を願うことは、はたして私のわがままなのでしょうか。

[巻末資料]AD.2125|あるAIログより

100年後、誰かが「ブラックバスと釣りについて教えて」とAI検索した。

『かつてこの地域(旧・日本国)では、“ブラックバス”という魚が広く釣られていました。

釣りは、自然と向き合い、静かな時間の中に豊かさを見出す文化的な営みとされていました。

ブラックバスは、その導入経緯や生態系への影響、釣り文化との関わりをめぐって、長年にわたり多くの議論を呼びました。社会的な合意には至らぬまま、さまざまな立場が言葉を重ね合い、問い続けた記録が数多く残されています。

21世紀末、海面上昇、地殻変動、気候変動による水系の変化が複合的に進行し、国内の淡水域の多くが縮小または汽水化。ブラックバスは、自然環境下から静かに姿を消しました。

現在では、人と野生動物との非計画的接触は原則として制限され、釣りはおもに仮想自然空間において模擬的に行われています』

魚は消え、問いだけが残った。

“ブラックバス”という名は、かつての時代と、誰かの心の風景を結びつける記憶として、静かに読み継がれている。

ここまで読んでくださったあなたに

心より感謝を申し上げます。

この文章は、誰かを“擁護”するためのものでも、“糾弾”するためのものでもありません。一人のアングラーとしての主観と記憶をもとに綴った、ささやかな私的記録です。

科学的な根拠や専門的な検証に基づいたものではなく、多様な立場や視点をすべて汲み取れているとは言えません。読み手によっては、偏りや甘さ、未熟さ、あるいは結論の見えにくさを感じられたかもしれません。

たしかに、そう受け取られても無理はないと思います。バス釣りにおいて、何の言葉も持たぬまま、長く傍らにいた者として、語れることの少なさと、自らの未熟さを、今あらためて痛感しています。

それでも、何も語らずに立ち去ることはできませんでした。願いを言葉にして残すことすらしなければ、何も始まらない──そう思ったのです。

ブラックバスという魚に託して届けたかったのは、過去の情熱や葛藤、そして未来への静かな願いでした。

もし釣りという営みが、ただ魚を釣るだけでなく、人と自然の関係や社会との折り合い、そして自分自身の未熟さと向き合う知的な行為だとしたら、そこにはきっと、時代を超えて残すべき何かがあるはずです。

この記録が、あなたの中の何かと響き合い、そっと小さな余韻を残せたなら、それ以上を望むことはありません。

この言葉を届ける場を与えてくださったTSURI HACK編集部にも、心より感謝申し上げます。

2025年6月 記す

AbuGarcia Ambassadeur 4500C ファクトリーチューン

かつて多くのアングラーの憧れだった丸型リール、AbuGarcia「Ambassadeur 4500C」。

赤いメタルボディに刻まれたロゴは、昭和〜平成初期の釣具屋ショーケースに必ずと言っていいほど鎮座していた“釣り少年の夢”そのものでした。

その4500Cが、いまなおファクトリーチューンモデルとして現行ラインナップに復活したという事実は、バス釣りという文化が内包する“物語性”を、静かに、しかし雄弁に物語っているのかもしれません。

時代を超えて愛され続けるこの一台は、単なる釣具ではなく、バス釣りという営みの象徴のひとつです。

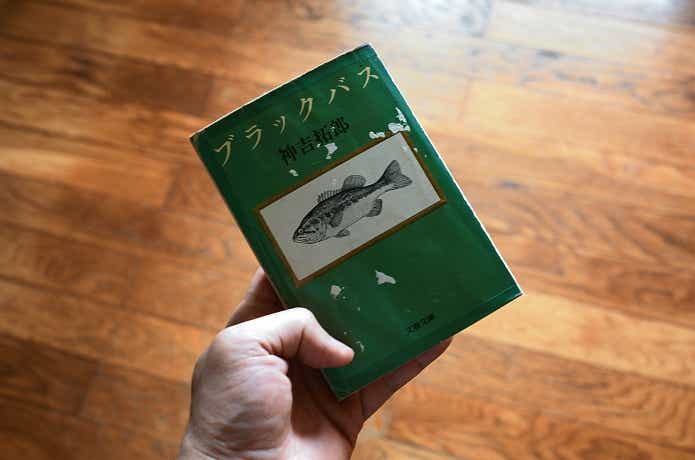

神吉拓郎著 ブラックバス

直木賞作家・神吉拓郎による短編集に収められた一編「ブラックバス」は、戦争と少年の記憶が静かに交錯する、叙情溢れる物語です。

終戦の日、疎開先の湖で一尾のバスを追う少年。その釣りの時間は、単なる遊びではなく、時代の終わりと新たな季節のはじまりを告げる、かけがえのない通過儀礼として描かれます。

※本記事に使用されている画像は、画像生成AIにより作成されたイメージです。描かれている風景や人物はフィクションでありながら、どこかに実在した誰かの記憶や、筆者の胸に残る光景をもとに描かれたものです。もし似た風景を知っていたとしても、それはきっと、あなたの中にも同じ記憶があるからかもしれません。