アイキャッチ画像制作:TSURI HACK編集部

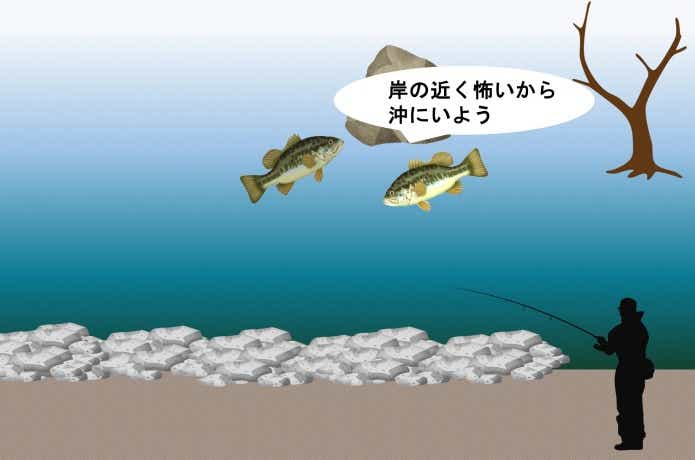

魚は足元が危険だということを、もう学習済みです。

ルアーフィッシングが成熟した令和の今、全国どこもがハイプレッシャー。かつて“パラダイス”だった場所も、魚はすっかりクレバーになりました。

「足元が釣れる」という“裏ワザ”も広まり、かつて竿抜けだったポイントにも、今では誰もがルアーを投げ込むようになりました。

「えっ、もう足元じゃ釣れないの?」

――はい。その通りです。(以前より確実に釣れにくくなっています)

だからこそ、求められるのは“飛距離”なんです。

他のアングラーが届かない場所にルアーを運べるかどうか。それだけで、プレッシャーの少ない魚に出会えるチャンスが大きく変わります。

ビックリマン高田

言い換えれば、「どこまで飛ばせるか」が、今の釣果を左右しているのです。

なぜ令和は飛距離なのか?

平成時代に比べて、よりハイプレッシャー化が進んだ令和の釣りシーン。ではなぜ、今あらためて“飛距離”が重要なのか――その理由を解説します。

足元が釣れることが広まりすぎた

かつて魚は、「遠くに投げたい」という釣り人の心理を逆手に取り、足元のストラクチャーに身を潜めていました。それを見抜いた一部の上級者たちは、岸際を丁寧に探って好釣果をあげていたのです。

しかし令和の今、「足元が釣れる」という情報がネットを通じて広まり、多くのアングラーが岸際を意識するようになりました。その結果、足元のストラクチャーにはプレッシャーが集中し、魚にとっても“危険地帯”と化してしまったのです。

ビックリマン高田

私もかつて、「足元は基本的に竿抜けポイントだ」とする記事を書いたことがあります。けれど、釣りの攻略法は時代とともに変わっていくものです。

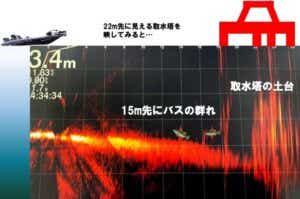

魚探の進化で“近く”が釣れなくなった

ボートフィッシングでは、ライブスコープやサイドスキャンといった魚探の進化により、ストラクチャーに接近して釣るスタイルが主流となりました。

その結果、ボートのポジションは昔よりもバスに近くなり、とくにクレバーな大型バスは、接近してくるボートを嫌うようになったと言えるでしょう。

ビックリマン高田

ライブスコープを見ていると、バスがボートの存在に気づき、警戒して距離をとる様子がはっきりと分かります。

飛距離を出すには

飛距離が重要な理由はご理解いただけたかと思います。では実際に、どうすればもっと飛ばせるのか――そう思った方も多いのではないでしょうか。ここからは、あなたの飛距離を少しでも伸ばすためのポイントをご紹介します。

ビックリマン高田

たった10m飛距離が伸びるだけでも釣果は大きく変わってきますよ!

弾性の高い竿を使う

ロッドの反発力をしっかり使うことで、飛距離を伸ばすことができます。その反発力を最大限に引き出すためには、弾性の高いロッドを選ぶのがおすすめです。

同じように見えても、柔らかくふにゃりと曲がる低弾性ロッドと、シャキッとした張りのある高弾性ロッドとでは、飛距離に大きな差が出ます。遠投を意識するなら、高弾性ロッドは欠かせない選択肢です。

回転の良いリールを使う

ベイトリールで飛距離を伸ばすには、スプールの回転性能が優れたリールを使うことが重要です。

リール本体の性能はもちろん、ベアリングやスプールなどのカスタムパーツを組み合わせることで、さらに飛距離に特化したセッティングを追求することも可能です。

ビックリマン高田

特に軽いルアーを投げる時にベアリングやスプールのカスタムはお勧めです。

飛ぶルアーを使う

これもシンプルですが、同じ系統のアクションやジャンルのルアーであれば、飛距離がより出るルアーを選択するというのも重要です。飛行姿勢が安定しているルアーはよく飛びます。

ビックリマン高田

遠投性能もルアーの実釣性能の一つだと僕は思っています。

正しいフォームを身につける

力まずにロッドをしっかり曲げることができれば、ルアーは自然と遠くへ飛んでいきます。

そのために必要なのは筋力ではなく、正しいフォームを身につけることです。投げるルアーによってフォームは多少変わりますが、基本はロッドを体の後ろでしっかりと曲げ込む意識。これができれば、無駄な力を入れずとも飛距離を伸ばせるはずです。

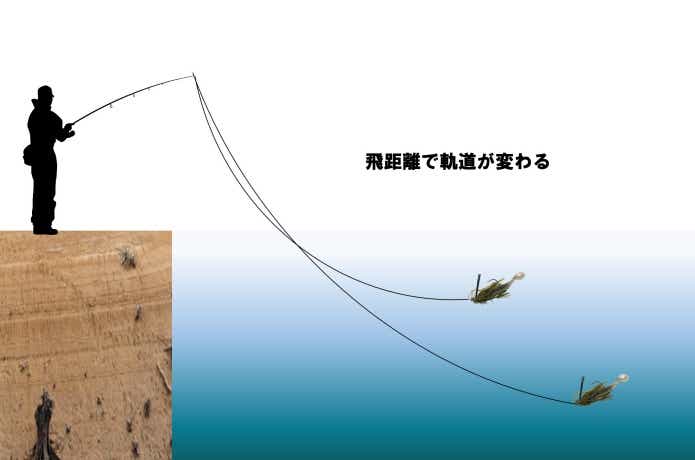

飛距離は“応用力”も生む

これは昔から変わらない事実ですが、飛距離が出れば、ルアーの軌道とレンジ(泳層)も自在に調整できます。

遠くにキャストすれば、ルアーはより深く、より長く泳ぐ。つまり、遠投できる人ほど状況に合わせたアプローチが可能になり、近距離の攻めも含めて選択肢が広がるのです。

ビックリマン高田

ルアーの軌道は、釣果を左右する非常に大事な要素。実際にガイド中でも、遠近を使い分けてレンジを意識できているゲストは、よく釣る傾向がありますね。

今は「遠くへ」を意識して

ルアーフィッシングに求められるスキルは多岐にわたりますが、その中でも飛距離は、令和のハイプレ時代において大きな武器になります。

とはいえ、釣りに「絶対」はありません。環境も、魚の行動も、そして有効なパターンも、時代とともに常に変わっていきます。

私も以前、「天邪鬼が得をする?」という記事を書いたことがあります。多数派が右を向いたとき、あえて左を向く――そんな視点こそ、釣果を分ける鍵になることもあるのです。

ビックリマン高田

今は“飛ばすこと”を意識してください。でも、それが永遠に通用するとは思わないでください。クレバーな魚たちは、ネットの情報の“裏”を突いてきますから。