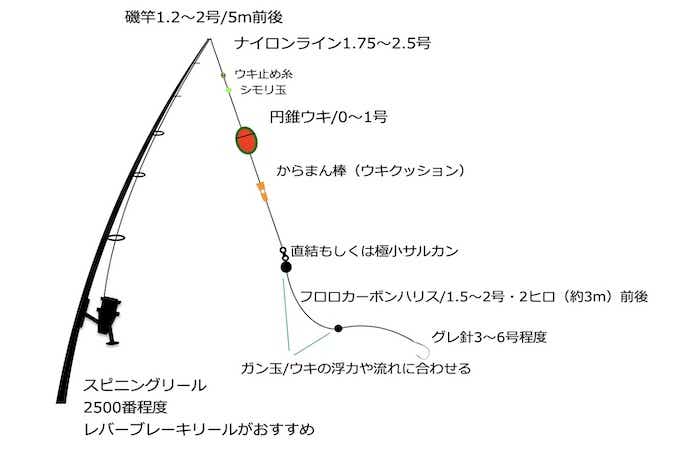

半遊動仕掛け(はんゆうどうしかけ)について

制作:tsuki(フカセ釣りの仕掛けの一例)

遊動仕掛けとは道糸上を自由に移動するウキを使用する仕掛けの総称で、おもにメジナやチヌを狙うフカセ釣りで用いられます。

遊動式のウキを使った仕掛けは2種類あり、ウキ止めを使用する「半遊動仕掛け」とウキ止めを使用しない「全誘導仕掛け」です。

一方、チューブ状のウキ止めを使用してウキの位置を固定する釣法を「固定仕掛け」と呼びます。

じつはアレもコレも半遊動仕掛け

画像提供:tsuki

一見すると複雑に感じるかもしれませんが、半遊動仕掛けはじつは身近な存在です。

例えば、ウキを使った投げサビキも広義では半遊動仕掛けに該当します。

山根

他にも、タチウオやイカ釣りなど電気ウキを使った仕掛け、カゴ釣りなんかも半遊動仕掛けと言っても良いでしょう。

半遊動仕掛けのメリット・デメリット

半遊動仕掛けのメリットは小さなウキ止めを使用することで、竿の長さ以上のタナを探れたり、遠くに投げ込むような釣りにも対応できることです。

他にも、タナの変更が容易だったり、ウキを動かさずに誘いが掛けられたりとメリット満載です。

一方で、半遊動仕掛けのデメリットを挙げるとすれば、ウキ止めがズレやすいことや固定ウキ仕掛けよりも準備するパーツが増えることが挙げられます。

半遊動仕掛けの仕組み

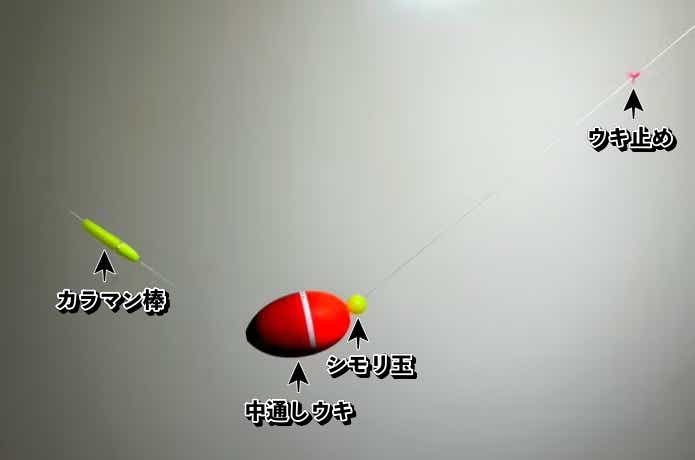

半遊動仕掛けは、道糸上を自由に移動する「中通しウキ」や「菅付き(かんつき)ウキ」を使用して構成されます。

キャスト時には仕掛け全体がコンパクトになり、着水後はオモリの重さで道糸が引き出され、ウキが沈んでいきます。

ウキ止めに到達するとウキの沈下が止まり、設定した任意のタナでエサを漂わせることができます。

ウキ止めとシモリ玉の役割

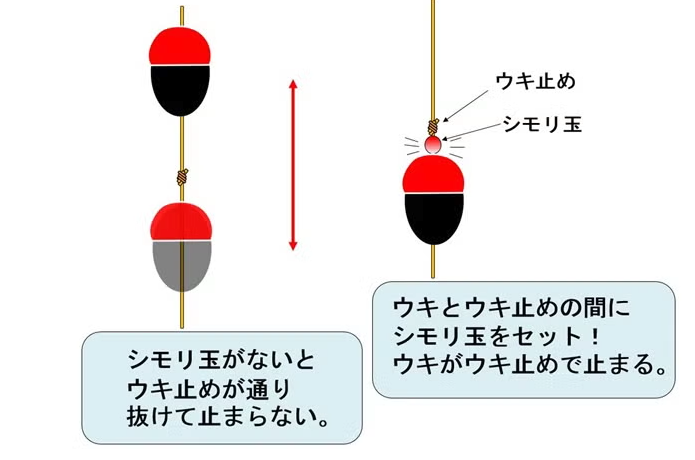

半遊動仕掛けには、ウキの動きを制限するウキ止めとシモリ玉と呼ばれるパーツが欠かせません。

ウキ止めは、道糸に結んで固定する小さな結び目やゴム製のパーツで、ウキの移動範囲を制限する役割を果たします。

これにより、仕掛けが狙ったタナ(魚の泳層)で止まり、エサをその層に留めることができます。

制作:TSURI HACK

シモリ玉は、小さなビーズ状のパーツで、ウキ止めとウキの間にセットされます。

ウキの通し穴は比較的大きいため、ウキ止めだけではウキがすり抜けてしまうことがあります。

そこで、シモリ玉がウキ止めに引っかかることで、ウキの移動を確実に制限し、仕掛けを安定させます。

カラマン棒が要である

ウキが道糸を自由に動くため、何も対策をしないとウキとハリスが絡みがちです。

オモリや針の方向、つまり仕掛けの下に向かう動きを制限するための「カラマン棒」も半遊動仕掛けには欠かせません。

ウキ止めとカラマン棒でウキの可動域を制御することで、快適なウキ釣りが楽しめます。

ウキの種類と選び方

円錐ウキ(波風強い釣り場向け)

丸い形のウキは円錐ウキと呼ばれ、波や風の影響を受けにくいという特徴があります。

おもにフカセ釣りに使用され、遠投性能や操作性に優れているため軽い仕掛けとの相性が良いウキです。

棒ウキ(海面が穏やかな釣り場向け)

撮影:TSURI HACK編集部

細長いウキは棒ウキと呼ばれ、円錐ウキよりも少ない抵抗で沈むため感度の良さがメリットです。

また、海面上にウキが出ていますので視認性が良いという特徴もありますが、波風が強いとウキが上下左右に振られてしまいアタリを判別し辛くなります。

羽付き遠投浮き(遠投が必要な時)

遠投性能に特化した遊動ウキとして「羽付きウキ」があり、重たいカゴを付けた仕掛けの投入時でも飛行姿勢が安定します。

羽は視認性の良さも兼ねており、数十m離れていてもしっかりとウキの存在を認識することができます。

半遊動仕掛けに必要なアイテムと選び方

道糸とハリス

道糸は水馴染みが良く、浮力のあるナイロンラインが一般的です。

PEラインはウキ止めがズレやすいことが難点なので、PEラインを使用する場合はナイロンラインのリーダーを10m程度(タナよりも長く)取り、ウキ止めをナイロンリーダーに付けるようにしましょう。

ハリスは根ズレ対策や沈下速度が早いという利点からフロロラインを使用します。

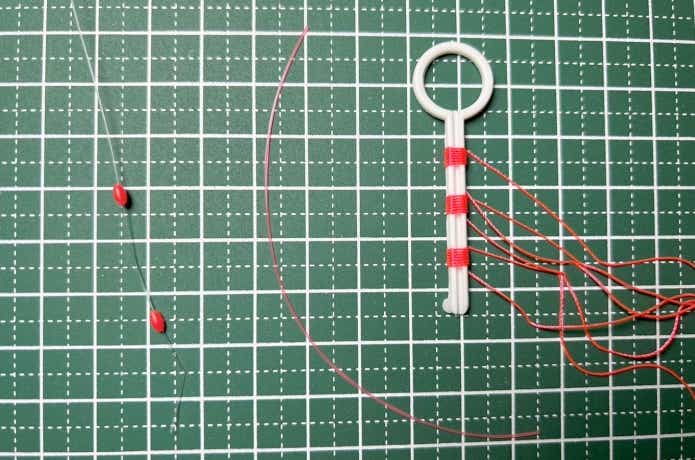

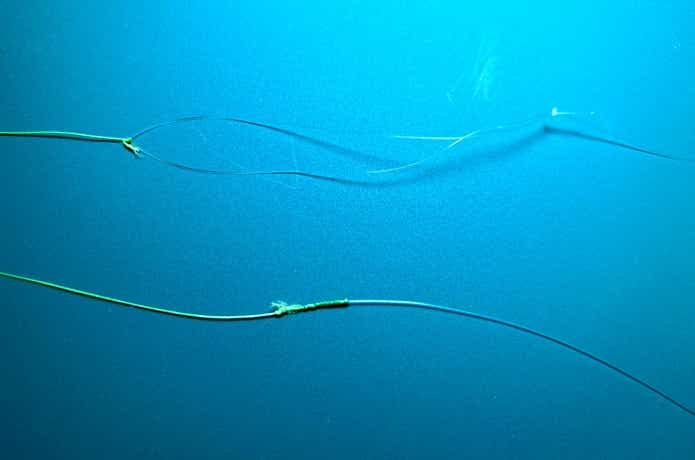

ウキ止め

ウキ止めには2タイプあり、糸タイプはズレることがありますが、ガイド抜けが良いためとても扱いやすいウキ止めです。

ウキ止めをあらかじめ2個付けておくことで、ズレてしまっても予備を目印にしてもとの位置に戻すことができます。

一方、ゴムタイプは取り付けこそ簡単ですが、ガイド抜けが悪く竿の種類によっては使用できませんので、入門者には糸タイプのウキ止めがオススメです。

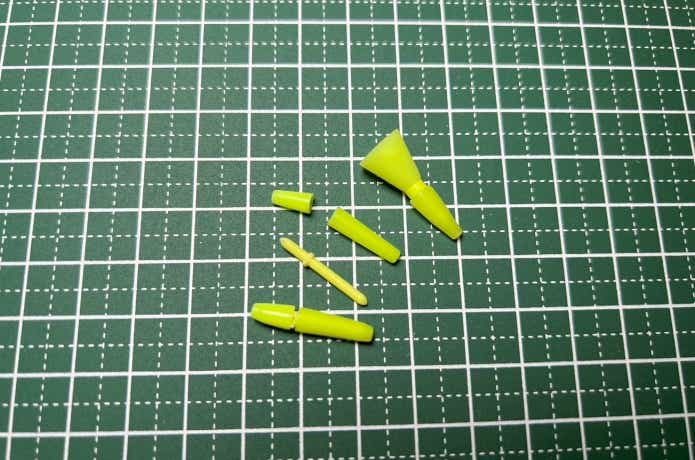

シモリ玉

糸タイプのウキ止めはウキに空いた穴に対して小さすぎるため、シモリ玉と呼ばれるアイテムを使ってウキを止めます。

シモリ玉も稼働するので、キャストなどの邪魔にはなりません。

また、菅付ウキにはスイベルとシモリ玉がセットになったシモリペットを使用します。

カラマン棒

冒頭でご紹介した通り、仕掛け絡みを予防するためにカラマン棒というアイテムをウキとスイベルやオモリなどの間に付けます。

棒ウキなど長いウキを使用する場合はウキの長さの1.2倍程度の位置につけると良いでしょう。

他にもカラマン棒はウキの流失や破損を防いだり、潮を掴んだり、アタリを取ったりする役割も兼ねたとても大事なアイテムです。

ガン玉やオモリ

オモリはウキの浮力に合ったものを使用し、釣法によりタイプは様々です。

フカセ釣りの場合はガン玉や水中ウキ、カゴ釣りの場合はカゴとオモリが一体化しています。

大物釣りの場合はクッションとオモリが一体化しているものもありますよ。

半遊動仕掛けの使い方

タナの設定方法

半遊動仕掛けでは、ウキ止めの位置を調整することで、狙いたい水深(タナ)を簡単に設定できます。

海釣りでは、両手を広げた長さ(約1.5m)を1ヒロとし、「1ヒロ」「2ヒロ」といった表現でタナの深さを示すのが一般的です。

ウキ釣りでは、タナの設定が釣果に直結するため、同行者とアタリの出るタナを共有しながら釣りを進めると効果的です。

投入とアタリの取り方

撮影:TSURI HACK編集部

仕掛けを投げ込む際は、着水直前にフェザリング(指で道糸を軽く押さえてブレーキをかける動作)を行うことで、仕掛けの絡みを防ぎ、エサやオモリが自然に沈み込む「馴染み」を良くすることができます。

ウキが勢いよく沈む大きなアタリはウキ釣りの醍醐味ですが、ウキがわずかに動くだけの微細なアタリや、仕掛けが馴染む際にカラマン棒がスーッと動くようなアタリもあります。

ウキやカラマン棒、道糸の動きに違和感があったら、積極的にアワセを入れてみましょう。

アワセ方

ウキ釣りでは、道糸がたるんだ状態でアタリを待つことが多いため、アワセを入れる前にリールを少し巻いて糸フケを取り、竿に角度をつけて構えます。

魚の感触を感じたら、竿先を送り込みつつ、ウキの動きと反対方向に竿を引いてアワセを入れましょう。

この一連の動作により、針がしっかりと魚の口に掛かりやすくなります。

便利なセット仕掛けの注意点

ここまで半遊動仕掛けの基本的な部分について説明させていただきました。

はい……。正直言って、初心者の方がいきなり始めるにはハードルが高いですよね。

それでも「半遊動仕掛けにチャレンジしてみたい!」という方は、まずは市販のセット仕掛けから始めてみるのがオススメです。

そこで今回は、「ウキ釣りってやっぱり難しい……」とならないために、セット仕掛けを使う際のポイントや注意点もあわせてご紹介します。

ナイロン糸と道糸の結束について

ルアーロッドでも使えるように作られたセット仕掛けには、ナイロンラインが付属しています。

チチワに結ばせるような仕掛けが多いのですが、ガイド抜けを良くするために面倒でもFGノットなど結び目が小さい結束方法でPEと結ぶようにしましょう。

ハリスの長さと太さについて

安いセット仕掛けにありがちなのが、ハリスの長さが極端に短くて釣果が出にくくなってしまうことです。

フカセ釣りの場合は、1ヒロ(1.5m)程度のハリスが結ばれた糸付き針を別途購入しておくと良いでしょう。

ハリスの太さは細ければ細いほどヒットしやすいですが、タックルや対象魚とのバランスを見ながら1.5〜3号程度から始めると良いでしょう。

キザクラ ウキ釣り速攻セット

| タイプ | グレ用(足元-中距離)/チヌ用(中距離-遠投) |

|---|---|

| 規格 | グレ用(3B, 5B) / チヌ用(3B, 5B, 1) |

| セット内容 | ウキ、水中ウキ、ウキ止め、シモリ、サルカン、針セット(予備1本) |

初心者でもこのセットを購入するだけでフカセ釣りが始められるセット仕掛けです。

ウキ止めが糸タイプなので扱いやすくオススメな商品です。

半遊動仕掛けを使ってみよう

最後は、フカセ釣りの話しになってしまいましたが、半遊動仕掛けのメカニズムを理解すると殆どのウキ釣り仕掛けを自分で組めるようになります。

セット仕掛けから始められる場合も、1つ1つのパーツの役割を考えながら釣りをしてみることで、ウキ釣りの理解が深まると思います。

山根

サビキ釣りやちょい投げ釣りでは狙えない魚を釣ることのできるウキ釣りをこの機会にはじめてみてはいかがでしょうか。