魚のヌルヌル(粘液)について

多かれ少なかれ、魚はヌルヌルしていますよね。この粘液の役割について、疑問に思ったことはありませんか?

答えは明快です。魚の粘液は、魚体を守るための重要なバリア機能を果たしています。

空気中よりも微生物の密度が遥かに高い水中において、魚の粘液は物理的にも科学的にも魚体を守る上で欠かせない存在なのです。

山根

因みに、このヌメリの成分はムチンやレクチンといった物質から構築されています。

ヌルヌル過ぎる魚たちを紹介

ヒイラギ

内湾部に多く生息しており、釣れる地域では簡単かつ沢山釣れます。

ヌメリのせいか、人気があったり嫌われたり……人によって扱いが異なる印象を受けます。

ヒレの先端が鋭く、ヌメリで手を滑らせて刺されることがあるので注意が必要です。

ヒイラギは大きさが12〜15cmと小さく、ウロコが気にならないため、捌きやすいです。刺身や唐揚げは思いのほか美味しいです。

ヌメリは意外にも簡単に取れます。ヒイラギをボウル入れ、たっぷりと塩をふりかけ、箸で混ぜます。次に水道水で洗い流します。これを3回繰り返します。

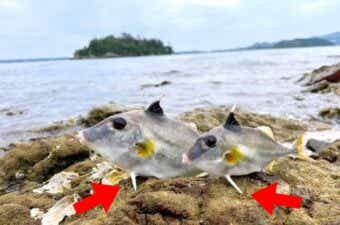

ギマ

まるでカワハギのような持ちやすさと、立ち姿が特徴的なギマ。

釣り上げた瞬間はザラザラしていて持ちやすいのですが、時間が経つとたくさんの粘液が出てきます。

ヌメリが強く、どうやって捌いて良いか分からずリリースする方も多いのですが、カワハギのようにメリメリっと皮を剥ぐだけで捌けちゃいます。

刺し身にすればカワハギ、唐揚げにすればフグのような味わいが楽しめ、正直言って逃がすのは勿体ないレベル。

浜名湖では投げ釣りで狙って釣る人もいるくらい美味しい魚です。

アナゴ

寿司ネタの定番であるアナゴは、厄介者扱いされる人もいれば、専門に狙う人や釣り船もある特徴的な魚です。

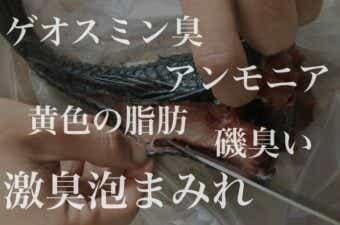

釣り上げると仕掛けに絡みついてきたり、白い粘液がついたり、アナゴ特有のニオイも気になることがあります。

ヌルヌルなアナゴですが、まな板の縁に釣り針を引っ掛けることで目打ちなしで捌くことができます。

捌く際のコツは、キッチンペーパーでアナゴの水分をしっかり取ることです。ヌメリが気になる方は、酢で洗うと簡単に落とせます。

また、刃物は新品のカッターナイフが推奨です。釣りたての新鮮なアナゴの天ぷらや煮つけは絶品ですので、ぜひお試しください。

ネズミゴチ

シロギスを狙った投げ釣りをしていると、ネズミゴチやネズッポと呼ばれる、コチのような魚が釣れることがあります。(コチとは全く異なる魚です)。

ヒイラギと同様に、しっかりと持ったつもりでも、強い粘液のせいで滑ってしまい、エラ蓋の棘に刺されることがあります。

頭でっかちで、食べる部分が少ないようにも感じますが、天ぷらにすることでとても美味しく食べられます。

ヌメリをとったり、背ビレととったり、捌くのに少し丁寧さが必要ですが、慣れればスピーディーにできますよ。

ヌメリの多い魚に対する共通の対策

ここまで読んでいただくと、ヌメリが強い魚でも美味しいものが多いことがわかるかと思います。一方で、粘液対策を怠ると料理が生臭くなることもあります。

そこで、ヌメリの多い魚に対する共通の対策をご紹介します。

他の魚と分けて持ち帰る

ヌメリの多い魚は、外道として釣れることが多いと思います。

持ち帰る場合は、ヌメリが他の魚に移らないようにビニール袋などで分けて持ち帰ると良いでしょう。

また、捌く際にもヌメリがおろした魚の身につかないようにしましょう。

ヌメリは取った方が良い

ヌメリの取り方は魚種によって様々ありますが、塩や酢を掛けることで手早く簡単にヌメリを取ることができます。

山根

酢を使うと酸っぱくなるのではないかと心配になるかもしれませんが、捌く前に使う場合は大丈夫です。

ヌルヌルしてそうでしてない海外のナマズ

せっかく僕の記事を読んでくださったので、最後に怪魚の豆知識をご紹介させてください。

ヌルヌルしたイメージが強いナマズですが、じつは世界には全くヌルヌルしないナマズがいくつか存在します。

レッドテールキャット

観賞魚としても人気の高い、南米を代表する大型ナマズ。

いかにも滑って掴みにくそうな魚ですが、実際に抱っこしてみると凄いホールド感に驚きます。

バガリウ

レッドテールキャットよりも滑らずに持ちやすいのが、アジアに生息するバガリウスの仲間です。

こちらのナマズ、まるでサメのような風貌の持ち主ですが、持ちやすさもサメレベルです。

山根

どちらのナマズも粘液を出しますので、服に着いて乾いてしまうとカピカピになってなかなか取れません。

食べると美味しいヌルヌル魚

最後に少し話題を外れてしまいましたが、今回は釣り人にとって身近なヌルヌル魚を紹介しました。

今回紹介したヌルヌル魚には、共通点があります。それは、食べるととても美味しいということです。

山根

皆さんもヌメリに注意しながら食べてみてはいかがでしょうか。