“ネイティブ”というワード、乱用していませんか?

今回の記事はちょっときな臭い話しになっていくかもしれません。

でも、せっかくなので“ネイティブフィッシュ”というワードの意味を考えたことがない方は、せひ読み進めてみてください。

ネイティブの意味を知らず、赤っ恥をかいた若かりし頃の僕のようにならないために……。

エリアトラウトの対局がネイティブトラウト……ではない。

つい使いたくなる言葉

アングラーって釣りのジャンルや釣法をカッコ良く呼ぶのが上手ですよね。

例えば、“ロックショア”。単純に“磯”って意味ですが、じつに響きがいいと思います。

一方で、“ネイティブ”というワード。この言葉にはちょっとだけ注意が必要です。

エリアトラウトとネイティブトラウトの違い

管理釣り場のことをエリアトラウトと呼び、管理釣り場以外の川や湖でのトラウトフィッシングをネイティブトラウトって言うことがありますよね。

とくに放流が行われていない場所での釣りは、ネイティブトラウトと呼ばれる傾向が強いです。

でも、そのトラウトって本当にネイティブなの? というのがこの記事の核心です。

ネイティブとは限らない

人に飼われていた魚とは違い、産まれてからずっと自力で生き抜いてきた美しい魚体を見ると、ネイティブと言いたくなる気持ちはめちゃくちゃ分かります……。

ところが、手にした魚がレインボートラウト(ニジマス)だとしたら、ブラウントラウトだったら、レイクトラウトだったら。

それは日本で釣っている以上、ネイティブトラウトと呼ぶのは現代の言葉の意味としては間違いなんです。

ネイティブが持つ本来の意味

ネイティブとは

native(ネイティブ)とは「その土地固有の、天然の、原住民の」といった意味を持つ英単語です。

また、“native species”という言葉を国際自然保護連合は“自然分布域と分散能力域の範囲内に存在する種、亜種、またはそれ以下の分類群”と定義しています。

つまり簡単にいうと、native speciesは『在来種』、native fishならば『在来魚』という意味になります。

とんでもない間違いってことに気が付きますよね……。

アメリカでもよく間違えられます

綺麗な魚を何でもかんでもネイティブフィッシュと呼びたくなってしまうのは、英語を母国語とする国々でも同様です。

例えば、アメリカの渓流でブラウントラウトを釣りあげ、「ネイティブトラウトを釣ったぜ!」と語る現地人は少なくありません。

お察しの通り、北米大陸においてブラウントラウトは外来種でありますので、これも間違いです。

そんな素晴らしいコンディションの魚をちょっとでもクールなフレーズで呼びたくなる気持ちは僕もよく分かります。

天然魚とは

余談ですが、“天然魚”という言葉について。

僕は最近知ったのですが、水産庁のパンフレットによると渓魚における天然魚について以下のように定義されていました。

“天然魚とは、渓流魚の中でも、放流された養殖魚や他の川由来の魚と交雑しておらず、それぞれの川固有の遺伝子を持っている魚のことです。”

交雑の有無は目視では判断できないので、天然魚というワードは容易く使えませんね。

ワイルドフィッシュって言葉を使ってみよう

魔法の言葉があるんです

淡水魚釣りの世界では、ネイティブフィッシュの他に“ワイルドフィッシュ”という言葉も使われます。

自然界には在来種か移入種しかないのに、じつにグレーな表現ですが……。

僕は、このワイルドって言葉の方が魚釣り用語としてマッチしていると感じています。

ワイルドとは

ワイルドフィッシュを日本語に訳すと“野生魚”となり、アメリカでも同じ意味で使用されています。

具体的な定義は、“1世代以上にわたって自然環境で再生産された魚”であり、親魚の素性は問いません。

つまり、近年放流がなされていないような河川で釣れる、レインボーやブラウンは、その川で人の手を借りずに繁殖して世代を重ねている可能性が高いため、“ワイルドトラウト”と呼んで間違いないでしょう。

話しをまとめると

日本で釣れるネイティブトラウトといえば、イトウやサクラマス、イワナ、オショロコマといった魚達が該当します。

一方で、放流の無い場所でレインボーやブラウン、レイク、ブルックといった魚を狙う場合はワイルドトラウトと呼ぶのが妥当でしょう。

ちなみに、最後にややこしくしてスミマセンが……放流魚であってもそれが在来種であればネイティブフィッシュになります。

ワイルドフィッシュの魅力や価値

移入種のリスクとリターン

僕はレインボーもブラウンも大好きなので、河川や湖に釣りに行くことがあります。

また、これらの魚は移入種でありながら、水産庁が定める産業管理外来種に指定されるほど、産業上重要な魚でもあるんです。

一方で、移入種がもたらす様々なリスクについて心配しているのも事実です。

何を釣っているのか自覚すべき

珍しくなってしまった在来種、危険かもしれない移入種、双方ともにリスクとリターンを知ろうとせず、昔のように多くの人が目先の釣果やビジネスに走ってしまうと……。

取り返しのつかない乱獲や移植が続いてしまうかもしれません。

まずは少しでも知識を得ることが大切です。そこで、ネイティブとワイルドを使い分けることで、自分が釣っている魚の素性を知るキッカケになるのかなと僕は考えています。

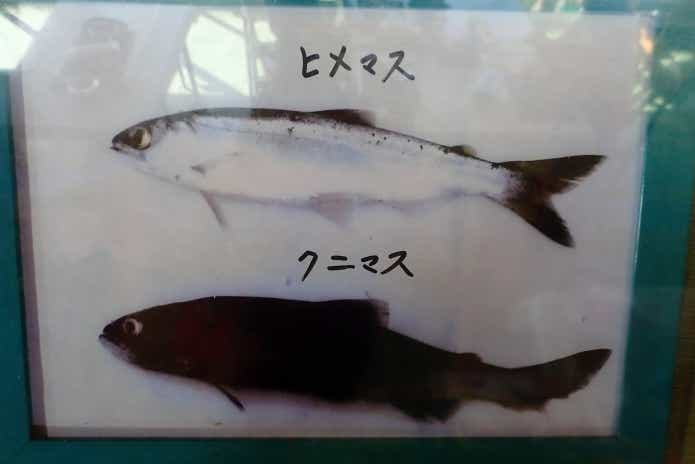

クニマスの例

ちなみに、魚の移植行為が必ずしも悪かというと、僕はそうではないと思っています。

象徴的な例は、西湖で発見されたクニマスという田沢湖の固有種です。

もし、田沢湖から日本各地へ移植していなかったら、今ごろクニマスは地球上から姿を消していたわけですからね。

対象魚にも興味を向けてみよう

僕はトラウトフィッシングが大好きなので、渓流や湖での釣行記や映像をよく読みますし視聴します。

しかしその中で、釣りが上手な人や漁協、釣り具メーカーであっても、ネイティブという単語を間違えて使っている場面を稀に目にします。

「釣りは上手くても、魚の素性には興味ないのかな」って思われないように、今からでもネイティブという単語の使い方に気を付けてみてはいかがでしょうか。

撮影:山根央之