身近な水辺にも魚が棲んでいる

水田と言えば、日本各地で当たり前のようにみられる風景ですよね。

じつは、そんな田んぼの脇を流れる小川や用水路でも魚釣りが楽しめるんです。

今回の記事では、身近な水路で釣れる魚や釣り方、マナーなどをご紹介いたします。

田んぼ脇で釣れる魚と時期

シーズンは春から秋

水路や小川に棲む魚達の多くは、水温が高くなる春から秋にかけて活発に餌を食べます。

どこでも簡単に釣れる時期は6月から10月ごろまでですが、春先や晩秋でも釣ることは可能です。

冬は越冬場所を探してみよう

水温が低下してしまう12月から2月は、夏のように簡単には釣れません。

冬に小川で釣りをする場合は、流れが緩く、周囲よりも水深が深い場所で越冬している魚を狙いましょう。

写真のような桝(マス)と呼ばれる構造物がとくに狙い目。真冬でもこんな場所から沢山の魚が釣れたりします。

種類を覚えると楽しさ倍増

淡水魚って地味なイメージかもしれませんが、実際に釣りに出掛けてみるといろんな種類が釣れたり、時には息をのむくらい綺麗な魚が飛び出したりすることも。

水田地帯にどんな魚が棲息しているか、予習しておくことで釣れた時の感動や楽しさがグッと増えますよ!

カワムツ

もっとも釣りやすく、出現頻度が高いのはカワムツという10cm前後の魚です。

体側の黒っぽい模様が特徴的。警戒心も薄く、ミミズや練餌といった釣り専用餌以外にも食パンや魚肉ソーセージでも釣れます。

オイカワ

こちらの鮮やかな青い魚はオイカワのオス。銀色の魚はオイカワのメスです。

カワムツよりもやや警戒心が高く、餌も選り好みしがち。朝夕の涼しい時間帯に釣行すると針掛かりしやすいです。

アブラハヤの仲間

水の流れがある場所や水温が低い地域でよく釣れるのが、アブラハヤやタカハヤです。

カワムツと同じように貪欲な性格で警戒心も薄く、とても釣りやすい魚です。

ちなみに、タカハヤは富山県から静岡県以西、アブラハヤは福井県から岡山県以東が本来の生息地とされています。

モロコの仲間

銀色でアブラハヤよりもウロコが大きく感じたら、それはタモロコかもしれません。

この手の魚は他にモツゴやホンモロコ、スゴモロコなど様々な種類がいます。

フナの仲間

フナの仲間も田んぼ脇の定番魚ですが、カワムツやアブラハヤと比べるとほんの少し難易度が上がります。

赤虫やミミズといった餌を使って川底付近をじっくり狙ってみると良いでしょう。

タナゴの仲間

環境が良い水田地帯では、タナゴの仲間も釣れます。

タナゴの仲間は一部の種類を除き、春から初夏が産卵期であり、写真のように綺麗に発色します。

ブルーギル

北米からの移入種ではありますが、ブルーギルもよく釣れる魚と言えますね。

細い糸や小さい針で釣りをしていると、こんな小さなサイズでもスリリングなやり取りが楽しめます。

ハゼの仲間

川底に餌を沈めこむと、チチブの仲間やヨシノボリの仲間が掛かってきます。

ハゼ系の魚も種類が豊富なので、釣れたらぜひ観察してみてくださいね。

用水路で使う釣り具と餌

短いのべ竿がオススメ

大人であれば跨いで超えられるくらいの細い水路でも魚釣りは楽しめます。

そんな場所で活躍するのは1.8~2.7m程度の短いのべ竿です。

プロマリン 彩流DX 270S

| 全長 | 2.7m |

|---|---|

| 継数 | 3本 |

| 仕舞寸法 | 103cm |

| 自重 | 79g |

しなやかで柔らかい軟調の万能振出竿です。

安価な釣り竿で魚釣りを始めてみたい方にオススメです。

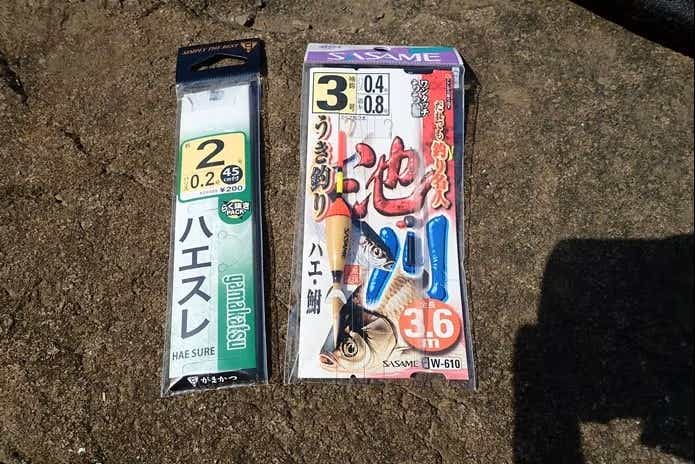

仕掛けは市販のウキ釣り仕掛けセットでOKですが、釣り針の大きさに注目して選んでみましょう。

10cm前後の魚を狙う場合は袖針やハエスレの2~4号、5cm以下のタナゴなどを狙う場合はタナゴ針がついている仕掛けセットがオススメです。

オーナー ホリデー池川釣り仕掛 2.7m

| 全長 | 2.7m |

|---|---|

| 針 | 袖5号 |

| ハリス | 0.8号 |

| 道糸 | 1.2号 |

カワムツやアブラハヤなど水路に棲む10cm前後の魚を釣りやすい仕掛けです。

セット仕掛けを購入する場合は、釣り竿の長さと同じ全長のものを選ぶようにしましょう。

ミミズや練餌

餌は細いミミズを針の大きさの1.5倍くらいに切って使うのが定番です。

ミミズのエキスが無くなってくると釣れにくいので、頻繁に餌を替えるのがコツ。

ミミズを触れない方は、小物釣り用の練餌がオススメ。

対象魚や状況によって一概には言えませんが、釣果の期待度は「ミミズ>練餌>魚肉ソーセージ・食パン」といった具合です。

マルキュー ヤマベチューブハエ

| 内容量 | 50g |

|---|

オイカワ釣り用に開発された専用餌ですが、カワムツやアブラハヤ、ブルーギルなど色々釣れます。

常温で保管でき、粘りがあって針先につけやすいです。

「ハエ」はオイカワの別名であり、虫のハエではありませんのでご安心ください。

観察ケースがあると理解が深まりますよ

水汲みバケツと一緒に観察ケースを持っておくと、釣れた魚を傷つけずに観察できます。

100円ショップで売っているプラスチックケースでも十分ですよ。

プロマリン わくわく観察ケース

釣り場の見つけ方と釣り方

目視で魚を探してみる

水田地帯に到着したら、すぐには釣りを始めずに、魚が泳いでいる姿や集まりやすい場所を探してみましょう。

同じ水路の中でも、釣れる場所とそうでない場所がハッキリしやすいので、釣り場選びがとても大切です。

合流点や桝(マス)が狙い目

水路と水路がぶつかる場所や桝という構造物などが狙い目です。

桝は周囲よりも深くなるように設計されていますので、とくに魚が集まりやすく、見つけたら取り敢えず餌を垂らしてみると良いでしょう。

この写真のような落ち込みも狙い目です。

白い泡の下は少し深くなっていることが多く、複雑な水流と相まって魚が餌に食いつきやすくなります。

釣り場ではできるだけ静かにしよう

上記のようなポイントを見つけたら、針に餌をつけた仕掛けを投入してみましょう。

魚が人影に驚いて逃げまどってしまっている場合は、座って釣りをするのがオススメ。

ジッと動かず5分ほど待っていると魚が通常の行動に戻ってきますので、できるだけ静かに釣ってみましょう。

用水路ならではの注意点

子供にはライフジャケットを着せてあげましょう

一見浅そうに見える用水路ですが、水深変化があるような場所で子供と一緒に釣りをする場合はライフジャケットを着用させると安心です。

迷惑行為をしない

一見殆ど車の通らないように思える場所でも、迷惑駐車は厳禁です。

また田んぼに入ったり、畔を踏んで壊したりする行為も絶対にやってはいけません。

田植えの時期は釣れにくくなる

田植えの時期(5~6月)によくある現象なのですが、写真のように田んぼから濁水が流出している場合は少しでも水色が透明な場所へ移動しましょう。

この濁水は雨による濁りとは異なり、代掻きや農薬散布による影響を受けたものであるため、極端に魚が釣れなくなることがあります。

用水路に行ってみよう!

えっ、こんな側溝で?!

っと思うような場所にも、魚達は逞しく生活しています。

ぜひこの機会に水田地帯の水路や小川に釣りに出掛けてみてはいかがでしょうか。

撮影:山根央之