そもそもミドストとは

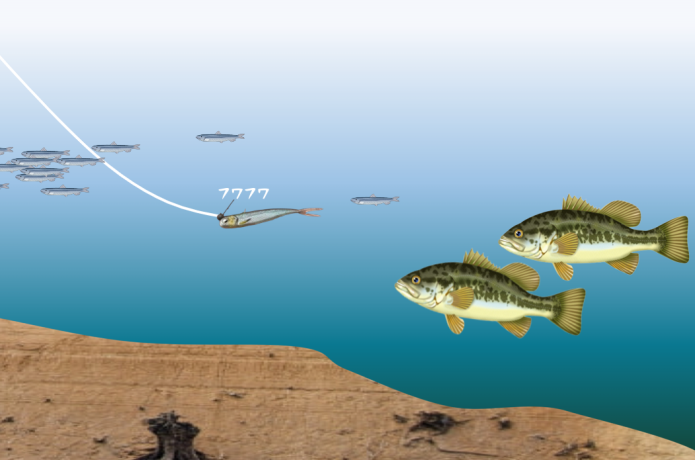

そもそもミドストとは、ミッドストローリング「中層浮遊」の略。

魚系ワームのジグヘッドリグを用い、ロッドを小刻み(リズミカル)にシェイクしながら中層を泳がせる。

ラインを緩めてジグヘッドが沈もうとする力、ロッドを動かして糸を上に引っ張る力を交互にしてシェイクするのがミドストの基本動作です。

植盛幹太

元は、池原ダムや七色ダムから生まれたテクニックですが、今となっては、全国各地で欠かせない釣りと言っても過言ではありません。

ミドストを出すタイミング

やはり中層を泳ぐベイトフィッシュをイミテートした釣り方ではあるので、バスがワカサギなどの小魚を狙っているタイミングで使うことがベター。

逆に、エビ、ザリガニなどのボトムに潜んでいる甲殻類を食べてそうなタイミングではミドストの効果を発揮しずらいです。

シーズンで言うと低水温期冬から春にかけてがおすすめ。このシーズンは甲殻類が動いてなく、小魚が中層に浮きやすいので、ベイトの動きと釣り方(ミドスト)がリンクしやすいタイミングと言えます。

また、秋から冬にかけてもGOOD。魚が散らばり、表層・中層・ボトムと様々な層に小魚が居ますので、ミドストとリンクしやすいです。

植盛幹太

夏は、釣れなくはないですが、“ミドストでなければいけない”というシチュエーションは少ないと感じています。

みんなが誤解しているミドストの事

レンジキープはアバウトで良い

中層を一定に引いてくる……は基本なのですが、水深が5mあったとして、必ずしも2.5mの中層を、投げてから回収まで一定に動かしてこないと釣れないのか? というと、そうではありません。

それに気が付いたのが、数年前の琵琶湖でプロガイド艇に乗った時の事。

水深は3m未満なのに、船長指定のジグヘッドが2.6gだったんです。

「そんな重いジグヘッドを使ったらすぐボトムに着いちゃうじゃん!?」思ったのですが、船長は「それでも釣れるよ」との事。そして、実際に釣れるんです。

植盛幹太

そんな経験から、レンジキープは、そこまでシビアになる必要がないと知りました。

ボトストもよく釣れる

じつはボトストも良く釣れます。

ボトムでのミドスト、つまりボトスト。ボトムでのシェイクと何が違うの? というツッコミはさておき、イメージしやすいので、そう呼んでいます。

植盛幹太

とくに、ワカサギの産卵シーズンでは、ボトムを這うようにワカサギが産卵するのでボトストが効く事が多いと感じます。

綺麗にロールさせなきゃ食わないワケじゃない

ミドストと言えば、“綺麗なロール”が重要というイメージも強いですが、ロールをさせない方が釣れるケースもあります。

以前、超クリアウォーターかつ、バスが非常にスレているフィールドでの事。

バスはチェイスしてくるものの、どうしても直前で見切られてしまうのです。

そこで、強めのロールから、ワームのテールだけが振動するくらいのイメージの弱めのロールにシフトチェンジ。すると一発でヒットに至ったのです。

植盛幹太

ロールの強弱を意識するようになってからは、釣果もグンと伸びていきました。

個人的には以下のように使い分けています。

ロールをさせる時

遠くや深い場所から魚を呼びたい

ロールさせない時

・ミドストを沢山のアングラーがやっているようなフィールド

・魚の場所が絞れている

・透明度が高い場合

基本的にはルアーが小さいということもあり、ロールをさせる事の方が大半ですが、ロールしていなくても釣れる。ということを知っておくだけで、釣れない時のアクションの使い分けができるので集中力も続きます。

植盛幹太

ちなみに、ワームの上側面にジグヘッドをセットすると、ジグヘッドが倒れ込もうとするのでロールはとてもやりやすくなります。

実はフィネスの中でもかなり効率が良い

フィネスの釣りといえば、シェイクして、止めて、フォール……のような、スローな釣りをイメージしがち。

ですが、ミドストは基本動作が常に動かし続けるの釣りなので、他のフィネスなリグより圧倒的に効率がいいです。

これだけ知っておきたいミドストの“キモ”

それはズバリ、ルアーがブレないこと!

一定にシェイクし続け、いきなり上下運動させないことです。

“食わせの間”や“リアクション”なんて言葉もありますが、ことミドストにおいてはご法度です。

植盛幹太

ランダム(不規則)な動きは、チェイスしてきた魚が見切るきっかけとなってしまいます。

ミドストを覚えるためのコツ

まずは基本となるウエイトを覚える

最初はいろんなワームや重さを使い分けずに、まずは基本となるウエイトを感覚で覚えてから、ワームとウエイトをローテーションするのが早道です。

僕が覚えたのは、フィッシュローラー4inの1.8g

3m未満であればこのくらいが中層~ボトムをトレースしやすくてわかりやすいです。

池などの比較的浅い所(2m未満)なら1.3gという感じで、自分の行くフィールドで決めてもらえれば良いかと思います。

レイドジャパン FISHROLLER 4″

リューギ モノガード ヴェスパ G2#1-1/16oz

ライン選びも重要(フロロ・PEの使い分け)

フロロカーボンは糸に伸びがあるので、ワームのアクション自体がナチュラルです。シェイクに慣れていない方は、フロロカーボンラインがおすすめ。

PEの場合は、糸が沈みにくい分、ゆっくり誘える。糸に伸びがない分、ボトムに当たった感触が分かりやすいといったメリットがあります。

植盛幹太

お好みや必要に応じて使い分けてみてください!

ミドスト=フィネスのサーチベイト

以上、ここ数年で筆者がミドストをやり込んできて感じた事、ノウハウをご紹介してみました。

まだ難しいイメージがある方は、ミノープラグのワームバージョンと考えると分かりやすいかもしれません。

そう考えれば、ミノーで釣れる場面ならいつでもミドストの出しどころがありますよね。

植盛幹太

是非、この機会にミドストの釣りを楽しんでみてくださいね!