釣り人が遭遇しがちな寄生虫5選

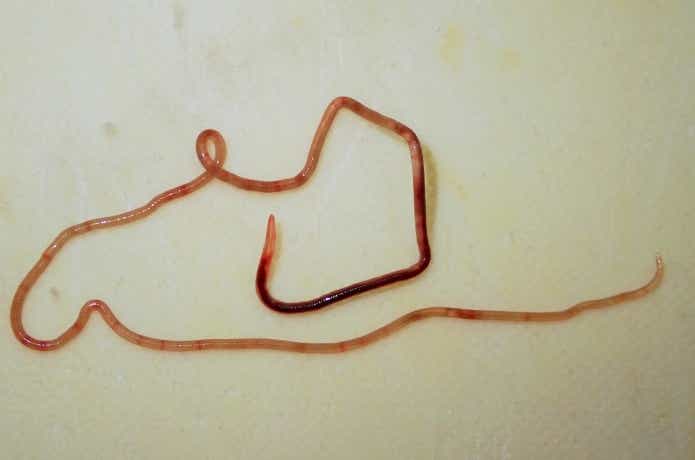

アニサキス

魚の寄生虫と聞いて、真っ先に思い浮かぶのが“アニサキス”。もはや、釣り人だけでなく一般的に認知された厄介者です。

皆さんご存知のとおり、アニサキス症は激しい腹痛や嘔吐を伴い、医療機関で内視鏡を使って取り除くことになります。

この画像は僕の名演技なのですが、実際にアニサキス症で感じる腹痛は、想像を絶する痛み、内臓をアイスピックで突かれるような痛み、出産時よりも痛い……などと表現されます。

そんな激痛を発生させるアニサキスは、長さ2~3cm前後、太さは0.5mm程度の糸ミミズのような生き物です。

透明感のある白っぽい色をしており、真っすぐに伸びていた状態ではなく、トグロを巻いたような形で内蔵や筋肉などに潜んでいます。

アニサキス症を防ぐためにはアニサキスを殺してしまうことが一番確実。アニサキスは-20℃で24時間以上の冷凍、もしくは60℃以上の温度で1分間以上の加熱で死滅します。

冷凍、加熱ともに中心部まで必要な温度に達することが重要で、とくに冷凍処理する場合は、魚の中心が-20℃に達するまで12時間以上掛かる場合があるので、余裕を持って長めに冷凍するように心がけましょう。

▼アニサキスを特集した記事です

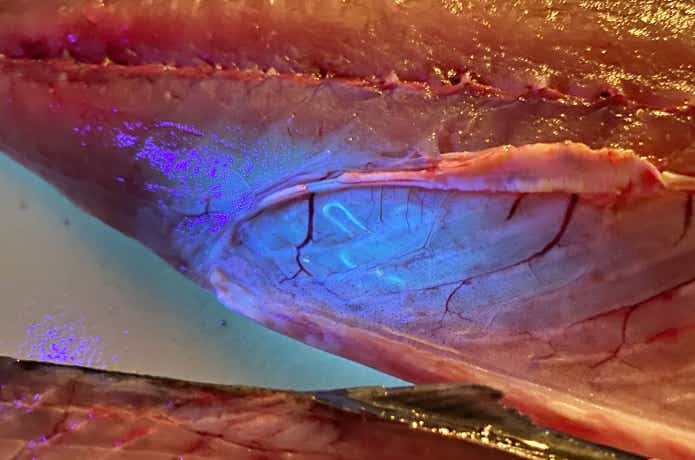

クドア(粘液胞子虫)

魚を3枚におろして、こんな白い粒を見かけたら有害な寄生虫“クドア”の可能性があるので要注意です。

“クドア(粘液胞子虫)”は、2011年に韓国産養殖ヒラメから初めて発見され、100を超える種類がいると言われています。

発見されて間もない寄生虫であるため不明なことが多く、中には目視できない種類もあります。

クドアに汚染された魚を生食すると、食後数時間後に一過性の嘔吐や下痢といった症状が発生します。

症状は軽微なものであることが殆どで、時間とともに回復し、中には食中毒とは認識されない場合も多いようです。

因みに、僕は伊豆半島で釣り上げたヒラスズキを刺身で食べて、夫婦そろって軽度の下痢を起こしたことがあります。

今思い返せば、クドアによる食中毒だったんだろうなって感じます。

スズキやヒラメなど白身魚に多いとされていますが、カンパチやマグロなどでも発生する可能性がありますので注意が必要です。

クドア対策として、中心温度75℃以上で5分以上の加熱、もしくは-20℃で4時間以上の冷凍を行うことで安全に食べることができます。

ウオノエ

魚釣りをしていて遭遇率の高い寄生虫といえば、ダンゴ虫みたいな形が特徴の“ウオノエ”も有名ですよね。

口の中に寄生していることが多く、釣り針を外そうとしたら……なんかおる。って経験をされた方も多いかと思います。

見た目がグロイ(可愛い)と感じるだけで、ヒトに寄生することはなく、食中毒の原因にもなりません。

ウオノエは魚の舌やエラ周り、体表に寄生し体液を吸い取ります。漢字で書くと“魚ノ餌”となりますが、魚にとっては厄介者で、種類によっては舌を壊してまでも寄生するものがあります。

因みに、ウオノエは思いのほか色んな種類がいまして、タイノエ(Ceratothoa verrucosa)は、マダイやチダイなどの口腔内の上顎側に寄生するのが特徴です。

世界で300種以上いるとされているウオノエの仲間のなかでも、個人的に面白いなって感じるのはサヨリヤドリムシです。

サヨリ専門家といっても過言ではないほど、サヨリヤドリムシのサヨリへの寄生率が高く、個人的な感覚では80~90%くらいの確立でエラの周りに寄生しています。

余談ですが、ウオノエは先に寄生した個体がメスになり、後から寄生した個体がオスとなるという変わった生態を持つと言われています。

ウオビル

サムネイル(1枚目の)画像を飾ったウオビル。グロさ満点な寄生虫と言えば、魚の体表に寄生するウオビルですよね……。

思いのほか魚体にしっかり食らいついてるし、素手で触ったら吸い付かれそうと毎度ビビります(人には寄生しません)。

ブヨブヨしていて大きいものでは、10cm以上あって存在感も半端ないです。

ウオビルにも様々な種類がいるようですが、研究例が少なくその生態は謎に満ちています。

真冬から春先にかけて、スズキやボラなどに寄生しているこのヒルは“ヒダビル”と思われます。

このヒルを落とすためにスズキやボラは海から川に昇るのかなって思っていましたが、ヒダビルは淡水にも耐性があるようです。

ブラックバスの口の中にもヒダビルとは違った数cm程度のヒルがついていることがありますよね。

何となく……。ぼくはヒルを見つけたら魚のためにと外してあげてますが、ヒルにとってはたまったもんではないですよね(笑)。

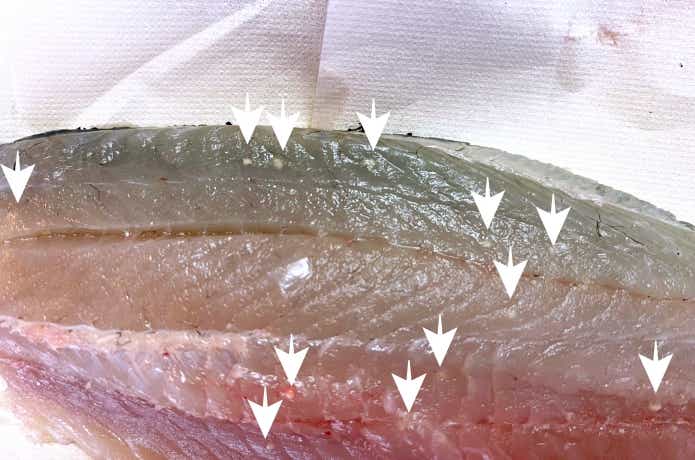

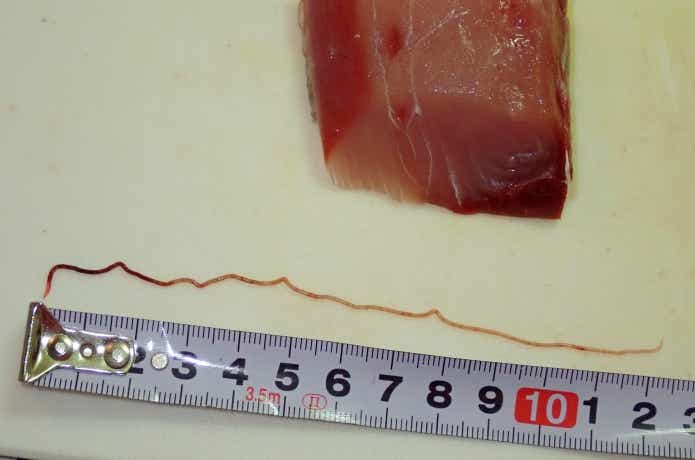

ブリ線虫

ブリ糸状虫やブリ線虫と呼ばれるこの寄生虫は、太さ約2~3mm、長さ5~50cm程度の大きな寄生虫です。

ブリ糸状虫は体内で卵を受精、孵化させ、子供を産む胎生の生き物で、ブリに寄生したのち一定期間を過ぎると産仔のためにブリの体内から離脱するとされています。

青物が釣れて大喜びで帰宅。今日はお刺身だぞーって気合入れて、捌いてみたら……

なにやら筋肉が溶けている部分が確認できることがあります。

箸などで穿ってみると、グロイ奴がちゅる~んと出てくるんですよね。

ミミズのような形状こそアニサキスと似ていますが、大きさが違うため比較的簡単に見分けることができます。

ブリ糸状虫は、ヒトには無害ですので誤って食べてしまっても問題ありません。

▼ブリ糸状虫を特集した記事です

寄生虫って案外身近な生物なんです

今回の記事では、釣り人が遭遇しやすい寄生虫についてご紹介しました。

寄生虫を“キモイ”と感じるのは、ヒトとして大切な本能だと僕は思っています。

アニサキスやクドアなど、ヒトの健康を脅かす寄生虫もいますので、この本能を大切にしながら魚を生食する場合はとくに注意しましょう。