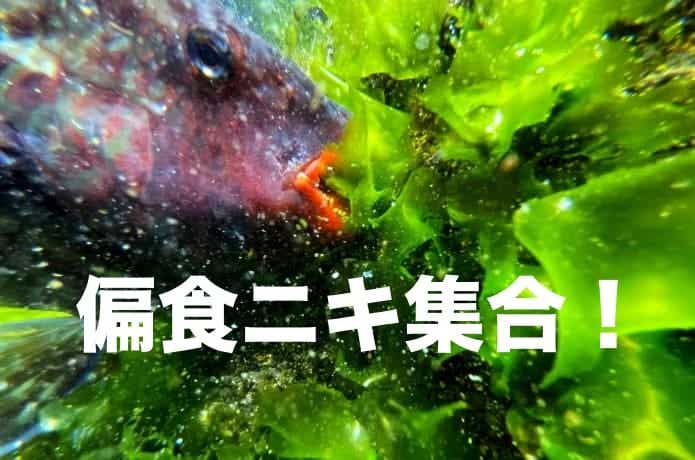

魚のおもしろい食性を知ってほしい

魚の食性とは

生きた魚を食べるマグロやカジキ(肉食性)、魚から穀物まで何でも食べるコイやクロダイ(雑食性)……

泥の中の微生物を食べるボラやコノシロ(デトリタス食性)、死肉を漁るチャネルキャットフィッシュ(腐肉食性)……。

魚は種類や大きさ、時季によってじつにさまざまな餌を食べる生き物です。

ちなみに、この写真の生き物は“世界最大の魚”ジンベエザメですが、じつはお食事中なんです。

魚にも嗜好性があるんです

魚は魚種や時期、状況や個体差によって、特定の餌だけを選んで食べることがあります。

例えば、動物プランクトンしか食べないとか、魚を捕食するにしても特定の魚種だけを選り好みするとか。

このように、偏った食性を“偏食”と呼ぶことがあります。

とくに拘りが強い魚たちをご紹介

今回の記事では、特定の餌しか食べない偏食魚やユニークな食性を持つ魚をご紹介。

釣り人を苦戦させる定番魚から特殊な生態を持つ魚まで、中には「エッ……そんなものを食べているの?」って魚もいますよ!

偏食で釣り人を悩ます魚

偏食している魚は釣り辛い

ルアーフィッシングの世界では、「偏食している魚は釣り辛い」という考え方が一般的です。

偏食される側の生き物として有名なのは、ゴカイ類のバチ、ボラの稚魚のハク、動物プランクトンのアミ、イワシの幼魚であるシラス、ユスリカ類を指すミッジなどが挙げられます。

ルアー釣りの鉄則の1つに“マッチ・ザ・ベイト”という言葉があり、捕食されている餌にできるだけルアーやフライを似せることがセオリーです。

シーバス

シーバスという呼び名で釣り人に親しまれるスズキは、肉食性魚類の中では比較的いろんな餌を食べますが、偏食することの多い魚でもあります。

例えば、5cmのハクを食べているスズキにコノシロを模した20cmのルアーを投げても食らいついてきません。

反対に、コノシロを追い回しているスズキに5cm程度の小さなルアーを投げても見向きもされないのです。

ヒラマサ

海のスプリンターとも称されるヒラマサも、状況次第では小さな餌と大きな餌を選り好みして食べる魚です。

その中でも、シラスパターンやマイクロベイトパターンと呼ばれる状況ではとくに釣るのが難しいとされます。

マッチ・ザ・ベイトにのっとってルアーをチョイスすると、シラスなら3cmくらいのワームになってしまいますが……

そんな小さなルアーはヒラマサ用タックルで扱えるはずがなく、「ヒラマサがシラスを追っていっぱい跳ねていたのに釣れなかった……」なんてことも珍しくありません。

トラウト

ニジマスやヤマメといったトラウトを狙っていると、「やたら水面を割ってライズしているのに釣れない」なんて状況に遭遇します。

そこでよく目を凝らして水面を観察してみると、小さなユスリカやブユを食べていることに気が付くわけです。

流れの中からよくもこんなに小さな餌を的確に見極め、捕食していることに感心させられます。

プランクトンしか食べない巨大魚

ハクレン

利根川や荒川では、最大で1.2mほどまで成長するハクレンという魚が定着しているのをご存知でしょうか?

ハクレンの主食は植物プランクトンであり、エラに備わっている鰓耙(さいは)と呼ばれる器官を使い、微細なプランクトンを濾し取って食べています。

多くのプランクトン食性の魚はおもに動物プランクトンを食べるのに対し、ハクレンの成魚は植物性プランクトンを好んで食べる珍しい魚です。

ヘラチョウザメ

まるでカモノハシのような姿かたちが特徴的なヘラチョウザメは、浮遊する動物プランクトンを好んで食べる魚です。

大きなヘラの役割は未解明なことが多いのですが、一説によるとサメやエイの仲間と同じように、生物が発する僅かな電気を感じられるとされています。

ちなみに、ヘラチョウザメは硬骨魚類ですのでエイやサメの仲間ではありません。

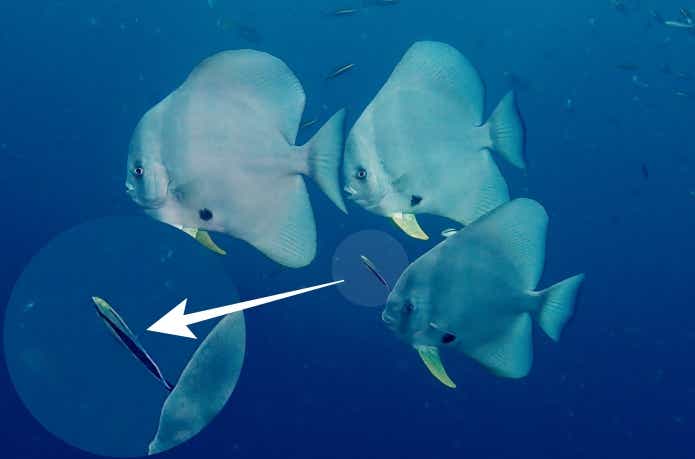

ジンベエザメ

冒頭でご紹介したジンベエザメを下から覗き上げた写真です。

ジンベエザメも動物プランクトンを好んで食べるプランクトン食性で、水面に餌が集まっている状況ではこのように立ち泳ぎをしながら、大量の海水を飲み込むようにしてプランクトンを捕えます。

サバの仲間であるスマの大産卵が起こるメキシコのカンクン周辺では、海面に浮かぶ卵を求めてジンベエザメが大集結する現象が知られています。

草や藻類しか食べない魚

ソウギョ

プランクトンの次はベジタリアンな魚をご紹介していきましょう。

ソウギョ(草魚)は、その呼び名の通り水草や葦を専食する魚です。

本来は日本に生息していなかった魚ですが、池や湖の除草を目的として各地に放流されました。

長野県の野尻湖では、水草がソウギョに食べ尽くされてしまい、一時懸賞金が掛けられたこともあるくらい大食漢な魚です。

プレコ

全身が鎧のように硬いこの魚はプレコと呼ばれるナマズの仲間で、南米アマゾンを原産としています。

いかにも怪魚といった厳つい姿ですが、岩についた苔を専食するベジタリアンなんです。

沖縄県では外来魚として大きな問題となっていますが、プレコにはさまざまな種類があり、観賞魚の世界では大変人気な魚です。

ボウズハゼ

日本のベジタリアンもご紹介させてください。

ツルっとした頭と吸盤のような口が特徴のボウズハゼは、石についた苔を好んで食べる性質があります。

石に着いた苔を食べる魚といえば……そう! アユが有名ですよね。

ボウズハゼはアユと餌場を巡って小競り合いを起こすことがあります。

魚に付いた食べかすや寄生虫を食べる魚

問題:このハタは何をしているでしょう?

この写真は水深20mの岩場で大きな口を開けて静止しているアカマダラハタを撮影したものです。

このアカマダラハタは何をしているのでしょうか?

ちなみに、あくびをしているわけではありませんよ!

ホンソメワケベラ

答えは、「ホンソメワケベラという魚に口腔内をクリーニングをしてもらっている真っ最中」でした!

ということで、ご紹介したかったのはハタではなくてホンソメワケベラです。

ホンソメワケベラは魚についた寄生虫や食べかすを専食する変わった生態を持っており、ウツボやサメといった凶暴な肉食魚であっても、ホンソメワケベラを食べることはありません。

魚のヒレや体表、ウロコを食べる魚

ニセクロスジギンポ

ホンソメワケベラとそっくりな魚でニセクロスジギンポという魚がいます。

ニセクロスジギンポが餌とするのは魚のヒレやウロコ、皮膚なんです。

ホンソメワケベラのふりをして自分より遥かに大きな魚に近づき、大胆にもガブリっと齧りつきます。

齧られた側の魚はビクっとして身体をくねらせたり、その場から泳ぎ去るものもいるんですよ。

スケールイーター

ニセクロスジギンポのように、生きた魚からヒレやウロコ、皮膚、筋肉を剥ぎ取るように偏食する魚はスケールイーターと呼ばれます。

こちらの写真は、延縄に掛かって身動きが取れなくなったナマズが、スケールイーターによってヒレや体側が派手に食い荒らされた様子です。

犯人はカラシンやフグ、シクリッドの仲間

スケールイーターの食性を示す魚として、淡水フグやカラシン、シクリッドの仲間が挙げられます。

写真の魚はカラシンに分類されるピラニアの仲間です。

ちなみに、先ほどの写真でナマズのヒレを齧ったのは淡水フグだと思われます。

つまり、捻じれた方向に向かってアタックするため、人の利き腕のように右利きと左利きがあるのです。

アマゾンでは大型魚でも被食者になってしまう

生物の多様性に富むアマゾンでは、大きな肉食魚であってもちょっと隙を見せれば被食者になってしまします。

あのピーコックバスでさえも、ヒレを食われることくらい日常茶飯事なんです。

初めてのイッピキを求めて世界中を釣り歩いていると、それぞれの魚たちが生き残りを図るために個性を磨いて進化していることを感じさせられます。

今回の記事を通して、「こんな餌を食べて暮らしている魚もいるんだ」と、少しでも生き物に興味を持っていただけたら僕はとっても嬉しく思います。

撮影:山根央之