旨いけど、時に臭い!と言われがちな魚たち

怪魚ハンター山根

では、具体的な判別法の前に、臭わない(美味しい)のに、時として「臭い」と言われがちな魚をご紹介します!

スズキ

磯や沖合といった外洋に面した場所から、港湾部や河川中流部まで生息するスズキは、生息環境や捕食している餌によって食味が変化します。

河川のスズキ、湾奥のスズキ、沖合のスズキ……色々と食べてきましたが、確かに不快極まりないケミカル臭の強い個体は存在します。

クロダイ・キビレ

クロダイもスズキと同様に、河川から沖合まで幅広い環境に生息する魚です。

藻類や貝類から魚まで何でも食べる雑食性であるため、生息環境だけでなく食性によっても食味が変わる魚だと感じています。

真冬に湾奥部の温排水周りで釣れた個体が、想像に反して激旨だったり、12月ごろに海苔食いのチヌが激マズだったり、色々経験してきました。

コノシロ

コノシロは寿司ネタにもなるコハダの成魚サイズを指す魚ですが、コノシロサイズになると泥の中の微生物も食べるようになるため、生息環境によっては臭くなると言われています。

焼いたら死体の臭いがすると言われるほど、臭い魚というレッテルが張られていますが、僕の主観では、死体の臭いなんてしないと思っています。

東京湾で釣ったコノシロも鮮度良く適切に調理することで美味しく食べられる魚です。

ボラ

ボラは付着藻類や泥の中の微生物を食べる食性が強く、淡水域への侵入も積極的に行う魚です。

とりわけ粘液が臭く、ランディングネットにこびりつくと悲劇的です。

そんなボラですが、臭わない個体はハッキリ美味と断言できるくらい旨いんです。

ブダイ

磯釣りや堤防釣りで掛かることのあるブダイは、季節で草食性と肉食性を変える魚として知られています。

一般的には、藻類を捕食している冬が美味しく、甲殻類を捕食する夏場はニオイが出やすいとされています。

僕は釣り物が減ってしまう真冬に、海藻を餌にブダイを釣りに行くのですが、本当に美味しい魚ですよ。

ウナギ

意外かもしれませんが、ウナギも生息環境によってとんでもなく臭くなることがあります。

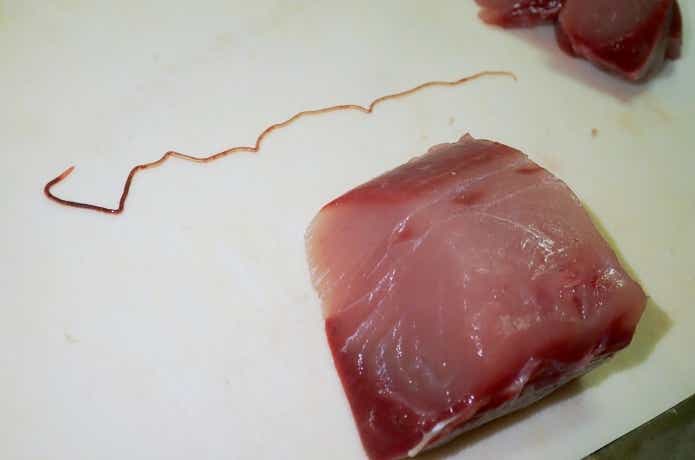

当時、アユ20匹ほどが見つかるだけでビックニュースになっていた大和川水系の排水周りでウナギが沢山集まっている場所があったんです。

喜んで数匹釣り上げ、持ち帰ったのですがこれが臭くて臭くて……。カビ臭とドブ臭の極みでした…。

因みに、画像はその時のウナギではありませんが、見た目では判断できませんでした。

ニオイの種類と原因について

主なニオイの原因

魚の臭いの原因は、1つではなく様々な要因があります。

主な、魚の嫌なニオイの原因となる物質をピックアップしてみました。

- ドブ臭:ゲオスミン

- カビ臭:2-MIB

- 磯臭:ジメチルスルフィド

- 腐敗臭:トリメチルアミン

- アンモニア臭:アンモニア

- 寄生虫:アニサキス、クドア、ブリ線虫など

怪魚ハンター山根

ニオイの感度は個人差があります。とくに磯臭は気になりにくい人もいる印象がありますね。

ゲオスミン臭とも呼ばれる泥臭さは、淡水魚を食べ慣れている海外の人と日本人では感じ方が全然違っている気がしています。

血抜きや保冷はしっかりとする

魚の臭みの強弱は、釣ってから調理するまでの処理に左右されることも珍しくありません。

血抜きや充分に保冷して持ち帰ることで、ニオイを抑えることができる魚もいます。

腐敗臭やアンモニア臭は魚の鮮度管理を徹底することで、防いだり軽減することができます。

ヌメリは臭いけど、身は大丈夫なことがある

魚の臭みとなる原因の多くは体表のヌメリと脂肪にあります。

海産魚の場合は、ヌメリを徹底的に身に着けないようにするだけで、改善されることが多いです。

一方で、淡水魚のゲオスミン臭やカビ臭は脂にも多く、しっかり脂を焼き切ることが臭みを抑えるコツかなと思います。

釣り場の環境で判断しよう

怪魚ハンター山根

それでは、食べられないくらい臭い魚を持ち帰ってしまわないように、判別に役立つ判断材料をご紹介します。

生活排水や工業排水の多い場所の魚は臭い

魚のニオイは釣り場の水質に左右されることが多く、極端な例ではアユやウナギでさえゲオスミン臭やカビ臭を纏うことがあります。

ゲオスミン臭やカビ臭は周囲に生活排水や工業排水がある釣り場や水質が悪化しやすい沼や用水路などで発生しがちですので、そのような場所はとくに注意が必要です。

河口部や湾奥は人口が多い場所ほどニオイやすい

一般的に人口密集地帯ほど、魚が臭くなる傾向にあり、主なニオイはゲオスミン臭やカビ臭です。

もちろん、魚種による差や個体差もありますが、都市部の河口域や湾奥部は臭い魚に当たりやすいと思って良いでしょう。

磯で釣れる魚はニオイやすい

藻類が繁茂しやすい磯場は、磯臭い魚が釣れることがあるので注意が必要です。

とくに、メジナやイスズミ、ニザダイやアイゴなど藻類を食べる機会がある魚はニオイやすいとされています。

一般的には、冬場よりも夏場にニオイやすいとされますが、魚種や地域による差、更には個体差も大きいため一概には言えません。

ベイトや餌で判断する

海藻を食べている魚は魚種で判断

魚のニオイは餌に由来することも多く、とくに雑食性の魚ほどその傾向は顕著です。

一般的に藻類を食べる魚は磯臭くなりやすいとされますが、ブダイは真逆でハバノリやヒジキといった海藻類を食べる真冬に臭みが抜けて美味しくなります。

付着藻類やデトリタス、イガイなどを食べている魚は注意

付着藻類やデトリタスは水質の影響をもろに受けるため、それらを食べているボラやコノシロといった魚は注意が必要です。

また、岸壁に付着するイガイ類も同様ですので、貝類を好物とするクロダイも注意が必要です。

魚食性の魚は概ねOKだが、スズキは要注意

イワシなどの回遊性の高い生きた魚を捕食している魚食性の強い魚は、比較的ニオイが出にくい傾向があります。

ところが、スズキは河川に入り込みボラやコノシロを選んで捕食する個体や時期がありますので注意が必要です。

臭うスズキは、釣り上げた時点で粘液が臭いことがありますので、スズキを持ち帰る際は粘液のニオイもチェックしましょう。

夏は要注意、冬の低水温期は無難

高水温期は水質が悪くなりやすい

一般的に、冬よりも夏の方が臭い魚が多いとされています。

高水温期の方が水質が悪化しやすく、ゲオスミン臭やカビ臭が出やすくなります。

また、夏場の方が保冷を充分に施すことができずに魚のニオイが出てしまうこともあります。

怪魚ハンター山根

真夏に水汲みバケツの中で、釣った魚を長時間放置しないように注意しましょう。

アニサキスは冬、ブリ線虫は夏から秋に増える

臭い魚から少し話しがそれてしまいますが、寄生虫であるアニサキス症は夏よりも冬に発症例が多い傾向にあります。

一方で、人体に無害なブリ線虫は、夏から秋にかけて多くなります。

個体の色や大きさで判断する

老成したり黒ずんでいる魚は避ける

先ほど、スズキは粘液のニオイを判断材料にするとご紹介したように、釣れた魚の外見も参考になります。

明らかに老成していたり、黒ずんでいたり、痩せていたり、筋肉に張りがない個体はマズイ個体と判断して良いでしょう。

港湾や河口の魚は若魚くらいが無難に美味しい

湾奥部や河口域の魚を持ち帰る場合は、大きな魚よりも若魚クラスを選んだ方がハズレを引きにくい印象があります。

例えば、シーバスであればスズキやフッコサイズよりも、30cm前後のセイゴサイズの方が無難で美味しいといった具合です。

経験と勘を頼りに持ち帰るか判断しよう

調理してみるまで分からないこともある

ご紹介してきた通り、釣れた魚のニオイの強弱は経験と勘からある程度の予想ができるものです。

一方で、綺麗な魚体であっても調理したら臭ってしまったり、逆に粘液が臭くても適切に調理することで美味しく食べられたりもします。

僕たち釣り人はプロの目利き人ではありませんので、ある程度妥協点を持ちながら、臭みを消す調理を試してみたり、積極的にリリースしていくのも良いかと思います。

ニオイが強い魚の調理方法

臭みの強い魚に当たってしまった場合は、しっかりヌメリや血を落とし、皮を引いて冷たい流水で洗いましょう。

塩コショウ、味の素などで下味をしっかり付けて、素揚げやフライなど、油を使って充分に加熱することで比較的食べやすくなります。

また、ウナギやスッポン、テナガエビは活かして持ち帰り、綺麗な水で数日から1週間ほど飼いこむことでゲオスミン臭が和らぎます。これを通称“泥抜き”と呼びます。

迷ったら、リリースが良いでしょう

ここまで、僕の主観と経験をもとに、魚が臭くなる原因や見分け方をご紹介させていただきました。

この魚臭いかな……。って、釣り場で感じたらリリースが良いと思います。

怪魚ハンター山根

もし、勇気を持って持ち帰る場合は、万が一臭くても食べきれる量にすると良いでしょう。